Architetti d’Italia. Giovanni Muzio, il reazionario

Luigi Prestinenza Puglisi ripercorre la storia di Giovanni Muzio, architetto milanese che ha trovato la sua fonte di ispirazione nei rimandi al classico.

Giovanni Muzio è stato apprezzato durante il fascismo, dimenticato nel dopoguerra quando l’architettura italiana si è svecchiata e, infine, recuperato negli Anni Sessanta, quando lo storicismo e l’accademismo sono tornati alla ribalta. Se vogliamo essere più precisi, potremmo fissare la data della rivalutazione nel 1963, quando Guido Canella e Vittorio Gregotti curano un numero della rivista Edilizia Moderna dal titolo Il Novecento e l’architettura per “superare quel taglio netto che ha finora impedito un confronto diretto fra un Muzio e un Terragni”.

Oggi sono numerose, soprattutto in area milanese, le voci critiche che ne rivendicano l’importanza, sostenendo che solo una visione settaria e centrata su una certa sopravvalutazione del Movimento Moderno impedisce di riconoscerne il genio.

TRE PREMESSE SU MUZIO

Ritrovandomi più in questa visione “settaria” e meno in quella degli estimatori di Muzio, credo che alcune considerazioni, prima di affrontarne l’opera, vadano premesse. La prima è che non si tratta affatto di un architetto modesto. Muzio è all’altezza di altri grandi reazionari quali Marcello Piacentini, Armando Brasini, Albert Speer o Paul Bonatz: si tratta di personaggi che conoscono bene la storia dell’architettura e ne sanno gestire con abilità codici e forme. Solo che quei codici e quelle forme sono consumati e superati, rappresentano chiusure e non aperture. Un freno ‒ a volte anche colto e non privo di argomentazioni ‒ rispetto a quanto di meglio la loro epoca cercava di proporre. Un po’ come se qualcuno in pieno Novecento riproponesse una pittura naturalistica, ricca di riferimenti al Vasari o ai Carracci, rispetto alle sperimentazioni ben più interessanti dell’Astrattismo, del Suprematismo o dell’Espressionismo.

Martin Creed, Everything is going to be alright (Work # 560), 2006. Installation view at Palazzo dell’Arengario, Milano. Photo Marco De Scalzi. Courtesy l’artista & Fondazione Nicola Trussardi

La seconda considerazione è che architetti come Muzio conoscono bene il mestiere e che, se è vera l’obiezione mossa da Giuseppe Pagano che molte delle loro opere, considerate in termini economici, sono uno spreco di risorse e di denaro perché più monumentali che funzionali, è anche vero che sono correttamente costruite e in grado di resistere meglio nel tempo rispetto alle costruzioni più sperimentali degli esponenti dell’avanguardia. Per dirla con una battuta: è più facile che facciano acqua gli infissi di Le Corbusier che di Muzio. Ma mentre gli infissi di quest’ultimo rappresentano il punto finale di una linea evolutiva e non porteranno a niente altro, le finestre a nastro di Le Corbusier attiveranno ricerche che porteranno a un modo nuovo di confrontarsi con il paesaggio attraverso grandi vetrate, a prova di intemperie, che oggi l’industria ci propone.

La terza obiezione è più sottile. Cerca di vedere nell’opera di questi grandi reazionari una certa sperimentazione formale. Muzio, Piacentini e compagni, in altre parole, non rappresenterebbero solo una chiusura verso il nuovo, esattamente come la pittura metafisica di Giorgio de Chirico o di Balthus non sono solo un ritorno alla pittura rinascimentale. Aprirebbero a un modo diverso, e per certi aspetti più intrigante, di concepire i rapporti tra passato e futuro. Osservando le opere di Muzio mi sembra però che sia molto difficile proporre una interpretazione del genere. Anche se edifici come la Ca’ Brütta sembrano avere una libertà formale che sarà ripresa nell’architettura neo storicista e postmoderna, siamo molto lontani da una visione sperimentale e moderna paragonabile in pittura alle opere di de Chirico, di Balthus o di altri artisti che hanno attinto a piene mani dalla storia della propria disciplina rifiutando di muoversi in una dimensione solo astratta e non figurativa.

LA STORIA DI GIOVANNI MUZIO

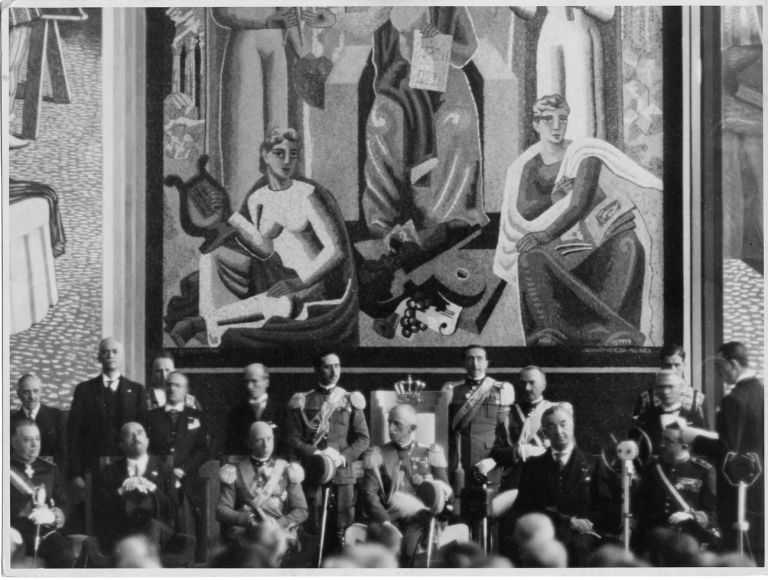

Giovanni Muzio nacque nel 1893 a Milano. È quindi due anni più giovane di Gio Ponti (1891), sei anni di Le Corbusier (1887) e dodici di Marcello Piacentini (1881). Chiamato alle armi, a seguito dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, è impegnato in Veneto dove ha modo di studiare le ville palladiane e di approfondire lo studio del linguaggio classico. Nel 1920 apre con Gio Ponti, Emilio Lancia e Mino Fiocchi uno studio in via Sant’Orsola a Milano. I quattro partecipano attivamente alla vita culturale milanese, configurandosi come il gruppo neoclassico. Si tratta di una posizione critica che rivendica compostezza e rigore rispetto all’eclettismo pasticcione e retorico che caratterizza l’architettura italiana di quegli anni. E sostiene “il culto delle tradizioni classiche”, come affermerà Muzio nel 1921 sulle pagine della rivista Emporium. Un ritorno all’ordine che nelle arti figurative sarà propugnato dal gruppo Novecento fondato nel 1922 da Mario Sironi, Achille Funi, Leonardo Dudreville, Anselmo Bucci, Emilio Malerba, Pietro Marussig e Ubaldo Oppi.

LA CA’ BRÜTTA

Tra il 1919 e il 1922 Muzio realizza un edificio che lo porrà al centro dell’attenzione: un complesso abitativo tra le vie Moscova e principe Umberto. Sarà battezzato Ca’ Brütta. Forse per sottolineare il fatto che si presenta come un blocco fortemente compatto e insieme come una serie di superfici finemente cesellate con decorazioni che sembrano essere riprese dalla tradizione manierista. “Il metodo” ‒ scrive Fulvio Irace ‒ “era inedito, il risultato sconcertante rispetto alla media dei parametri costruttivi dell’epoca, tanto da rendere d’obbligo lo scandalo e facile l’ironia…”. Marcello Piacentini nota l’opera e la vede come una esperienza nuova e interessante in direzione di una architettura italiana che si distacca sia dall’accademismo eclettico e di maniera sia dai capricci del liberty. In breve tempo Muzio diventa un punto di riferimento. Tanto è vero che nel 1931 è pubblicata una monografia per la collana i Maestri dell’Architettura e lui stesso scrive per la rivista di Ugo Ojetti un saggio su Alcuni Architetti d’oggi in Lombardia. Il saggio fa seguito a un testo di Piacentini, apparso sulla stessa rivista, dal titolo Dove è irragionevole l’architettura razionalista e costituisce un prolungamento della polemica, intrapresa da Ojetti, contro le posizioni assunte dalla rivista Casa Bella diretta da Giuseppe Pagano. Sempre su proposta di Ojetti, Muzio è invitato a Firenze a parlare dell’architettura moderna, ovviamente in funzione anti razionalista. Non ci vuole molto a vedere che si sta configurando un asse reazionario che vede Piacentini a Roma, Ojetti a Firenze e Muzio a Milano. Alla luce di queste posizioni ci sembra molto fantasioso cercare di vedere un parallelo o comunque un confronto con le posizioni di Terragni.

Palazzo dell’informazione, Milano, 1938 42. Photo by Paolobon 140 via Wikipedia (CC BY SA 4.0)

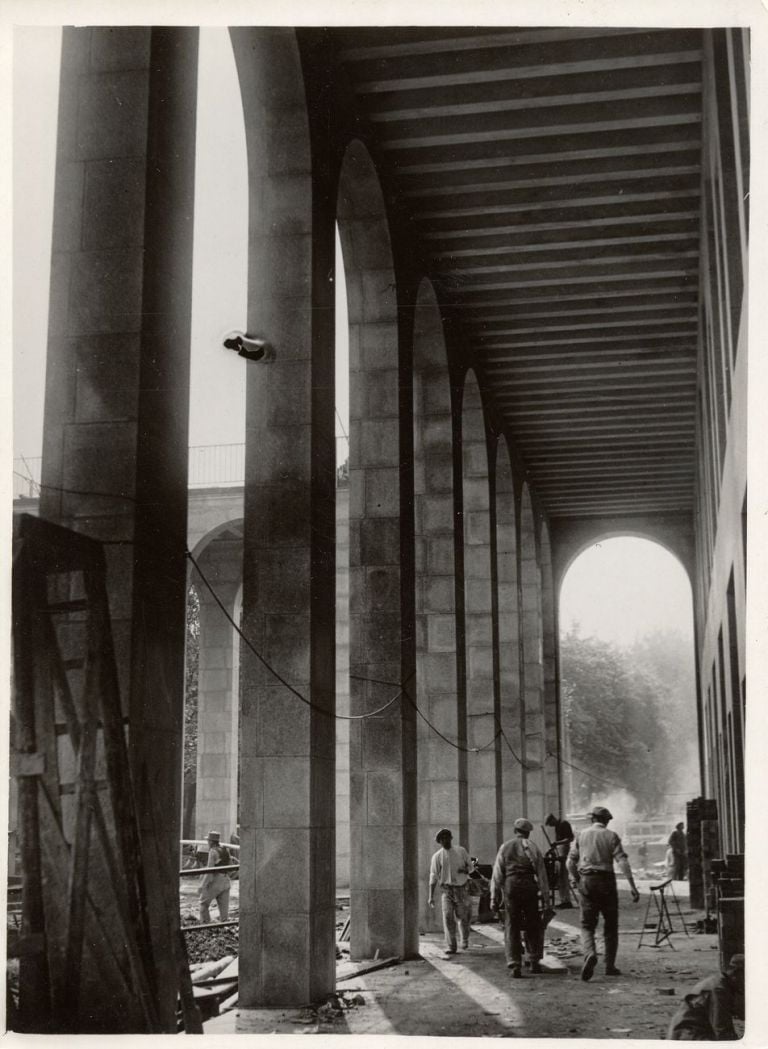

MUZIO, IL PROVINCIALE

Muzio, però è un personaggio schivo, non particolarmente ambizioso, almeno non quanto Piacentini e Ojetti. E si riconosce fino a un certo punto nel classicismo. A intrigarlo sono infatti anche le solide architetture lombarde e un certo mondo, a cavallo tra Espressionismo e Costruttivismo alla Berlage, che incontra nei suoi viaggi all’estero: soprattutto in Olanda e in Svezia. Ad affascinarlo, come nota Irace, è “un linguaggio casto al limite dell’ermetismo” che usa la pietra e il mattone in maniera pressoché esclusiva. “Nel ristretto vocabolario delle sue architetture di mattoni” ‒ continua Irace ‒ “rivive certamente un’eco di quelle fabbriche lombarde che riflettono lo spirito austero dell’epoca del Borromeo: ma egli ne riprende i caratteri, per così dire, aniconici; ne estrae le valenze più astratte, che abilmente sceglie di riprodurre attraverso la messa in valore poetico della logica del muro”.

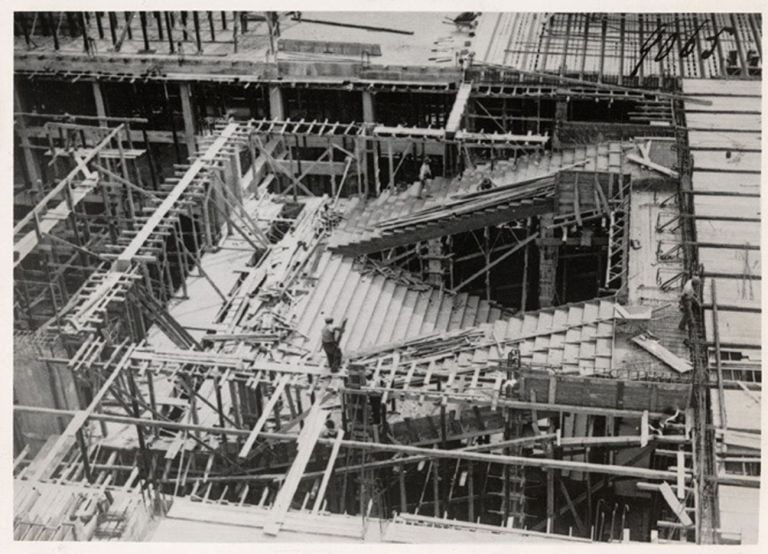

Il risultato è il progressivo distacco da Piacentini il quale, a sua volta, lo vede come un “classico italico-lombardo”, cioè un personaggio interessante ma provinciale, sostanzialmente estraneo al disegno di potere e di egemonia culturale che l’architetto romano aveva in mente. Prova ne sia che Muzio rimane sostanzialmente fuori rispetto ai grandi incarichi pubblici assegnati nella Capitale. Anche se in area milanese non mancano commesse di edifici per il regime o per istituzioni connesse: per esempio il Palazzo dell’Arte (1931-33) e il Palazzo per la sede del Popolo d’Italia (1938-42). Non sono a mio avviso le cose migliori. Dove Muzio dà il meglio di sé sono gli edifici legati alla committenza religiosa, dove la retorica classicista è superata dalla ricerca di essenzialità, compostezza e armonia, dove, appunto, si sente l’aria dell’Olanda e dei Paesi nordici. In cui si prefigura un idealizzato mondo antico retto dall’armonia di solidi principi. Non poco ma, comunque, non abbastanza, a mio giudizio, per trasformarlo in un protagonista dell’architettura moderna in Italia.

‒ Luigi Prestinenza Puglisi

LE PUNTATE PRECEDENTI

Architetti d’Italia #1 – Renzo Piano

Architetti d’Italia #2 – Massimiliano Fuksas

Architetti d’Italia #3 – Stefano Boeri

Architetti d’Italia #4 – Marco Casamonti

Architetti d’Italia #5 – Cino Zucchi

Architetti d’Italia#6 – Maria Giuseppina Grasso Cannizzo

Architetti d’Italia#7 – Adolfo Natalini

Architetti d’Italia#8 – Benedetta Tagliabue

Architetti d’Italia#9 – Michele De Lucchi

Architetti d’Italia#10 – Vittorio Gregotti

Architetti d’Italia#11 – Paolo Portoghesi

Architetti d’Italia#12 – Mario Cucinella

Architetti d’Italia #13 ‒ Mario Bellini

Architetti d’Italia #14 ‒ Franco Purini

Architetti d’Italia #15 ‒ Italo Rota

Architetti d’Italia #16 ‒ Franco Zagari

Architetti d’Italia #17 ‒ Guendalina Salimei

Architetti d’Italia #18 ‒ Guido Canali

Architetti d’Italia #19 ‒ Teresa Sapey

Architetti d’Italia #20 ‒ Gianluca Peluffo

Architetti d’Italia #21 ‒ Alessandro Mendini

Architetti d’Italia #22 ‒ Carlo Ratti

Architetti d’Italia #23 ‒ Umberto Riva

Architetti d’Italia #24 ‒ Massimo Pica Ciamarra

Architetti d’Italia #25 ‒ Francesco Venezia

Architetti d’Italia #26 ‒ Dante Benini

Architetti d’Italia #27 ‒ Sergio Bianchi

Architetti d’Italia #28 ‒ Bruno Zevi

Architetti d’Italia #29 ‒ Stefano Pujatti

Architetti d’Italia #30 ‒ Aldo Rossi

Architetti d’Italia #31 ‒ Renato Nicolini

Architetti d’Italia #32 ‒ Luigi Pellegrin

Architetti d’Italia #33 ‒ Studio Nemesi

Architetti d’Italia #34 ‒ Francesco Dal Co

Architetti d’Italia #35 ‒ Marcello Guido

Architetti d’Italia #36 ‒ Manfredo Tafuri

Architetti d’Italia #37 ‒ Aldo Loris Rossi

Architetti d’Italia #38 ‒ Giacomo Leone

Architetti d’Italia #39 ‒ Gae Aulenti

Architetti d’Italia #40 ‒ Andrea Bartoli

Architetti d’Italia#41 ‒ Giancarlo De Carlo

Architetti d’Italia #42 ‒ Leonardo Ricci

Architetti d’Italia #43 ‒ Sergio Musmeci

Architetti d’Italia #44 ‒ Carlo Scarpa

Architetti d’Italia #45 ‒ Alessandro Anselmi

Architetti d’Italia #46 ‒ Orazio La Monaca

Architetti d’Italia #47 ‒ Luigi Moretti

Architetti d’Italia #48 ‒ Ignazio Gardella

Architetti d’Italia #49 ‒ Maurizio Carta

Architetti d’Italia #50 ‒ Gio Ponti

Architetti d’Italia #51 ‒ Vittorio Sgarbi

Architetti d’Italia #52 ‒ Fabrizio Carola

Architetti d’Italia #53 ‒ Edoardo Persico

Architetti d’Italia #54 ‒ Alberto Cecchetto

Architetti d’Italia #55 ‒ Fratelli Castiglioni

Architetti d’Italia #56 ‒ Marcello Piacentini

Architetti d’Italia #57 ‒ Massimo Mariani

Architetti d’Italia #58 – Giuseppe Terragni

Architetti d’Italia #59 – Vittorio Giorgini

Architetti d’Italia #60 – Massimo Cacciari

Architetti d’Italia #61 – Carlo Mollino

Architetti d’Italia #62 – Maurizio Sacripanti

Architetti d’Italia #63 – Ettore Sottsass

Architetti d’Italia #64 – Franco Albini

Architetti d’Italia #65 – Armando Brasini

Architetti d’Italia #66 – Camillo Botticini

Architetti d’Italia #67 – Antonio Citterio

Architetti d’Italia # 68 – Oreste Martelli Castaldi

Architetti d’Italia #69 – Paolo Soleri

Architetti d’Italia #70 – Giovanni Michelucci

Architetti d’Italia #71 – Lucio Passarelli

Architetti d’Italia #72 – Marcello d’Olivo

Architetti d’Italia #73 – Venturino Ventura

Architetti d’Italia #74 ‒ Ugo e Amedeo Luccichenti

Architetti d’Italia #75 – Walter Di Salvo

Architetti d’Italia #76 – Luigi Cosenza

Architetti d’Italia #77 – Lina Bo Bardi

Architetti d’Italia #78 – Adriano Olivetti

Architetti d’Italia #79 – Ernesto Nathan Rogers

Architetti d’Italia #80 – Mario Galvagni

Architetti d’Italia #81 – Ludovico Quaroni

Architetti d’Italia #82 – Adalberto Libera

Architetti d’Italia #83 – Vittoriano Viganò

Architetti d’Italia #84 – Cesare Leonardi

Architetti d’Italia #85 – Leonardo Savioli

Architetti d’Italia #86 – Giuseppe Vaccaro

Architetti d’Italia #87 – Eugenio Gentili Tedeschi

Architetti d’Italia #88 – Luigi Figini e Gino Pollini

Architetti d’Italia #89 – Mario Ridolfi

Architetti d’Italia #90 – Giuseppe Samonà

Architetti d’Italia #91 – Giorgio Grassi

Architetti d’Italia #92 – Riccardo Morandi

Architetti d’Italia #93 – Giuseppe Pagano

Architetti d’Italia #94 – Luigi Caccia Dominioni

Architetti d’Italia #95 – Vittorio Mazzucconi

Architetti d’Italia #96 – Pier Luigi Nervi

Architetti d’Italia #97 – Paolo Riani

Architetti d’Italia #98 –Giuseppe Perugini e Uga de Plaisant

Architetti d’Italia #99 ‒ Francesco Palpacelli

Architetti d’Italia #100 ‒ Carlo Melograni

Architetti d’Italia #101 – Gabetti e Isola

Architetti d’Italia #102 – Alvaro Ciaramaglia

Architetti d’Italia #103 – Gianfranco Franchini

Architetti d’Italia #104 – Carlo Aymonino

Architetti d’Italia #105 ‒ Giovanni Klaus Koenig

Architetti d’Italia #106 – Sandro Lazier

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati