Architetti d’Italia. Gabetti e Isola, i civettuoli

Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli architetti d’Italia. Stavolta Luigi Prestinenza Puglisi analizza l’opera di Roberto Gabetti e Aimaro Isola.

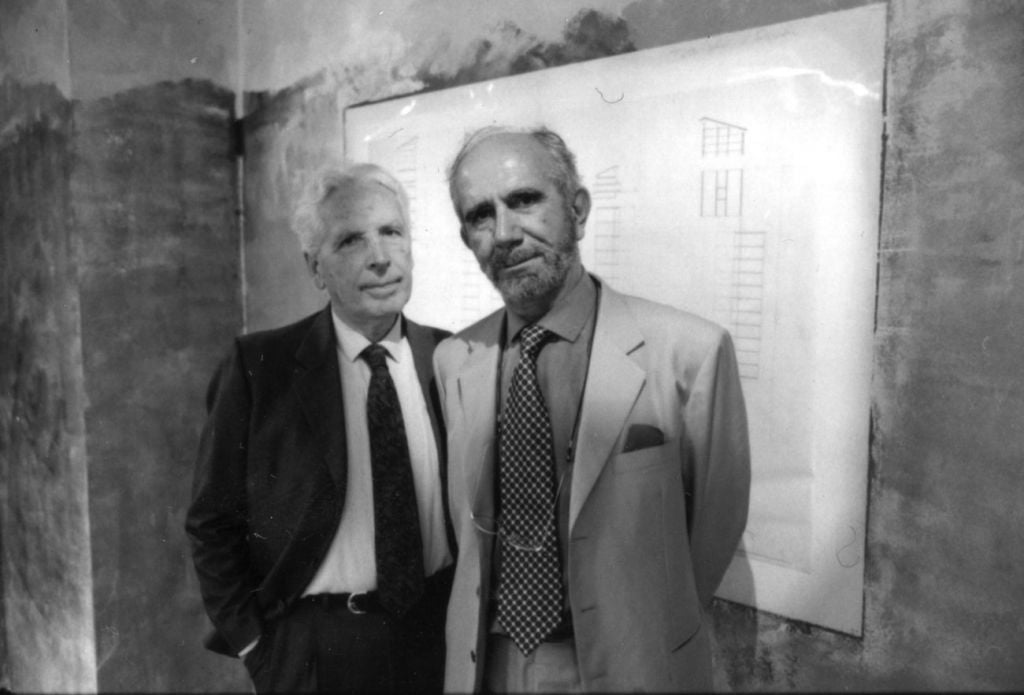

Avevo pensato di concludere questa serie degli Architetti d’Italia con il profilo numero cento dedicato a Carlo Melograni. Sono provato da un impegno con una uscita ogni due settimane che dura da quattro anni e, soprattutto, trovo difficile scrivere di alcuni progettisti: o perché li conosco bene o perché non li conosco abbastanza. Ve ne sono altri, poi, come Gabetti e Isola, per i quali stilare un profilo è, per me, estremamente faticoso. Sono consapevole, infatti, che abbiano avuto un ruolo decisivo nell’architettura italiana, eppure le loro opere non mi hanno mai convinto e, anzi, credo fermamente che il loro influsso sia stato, alla resa dei conti, negativo.

I PROGETTI DI GABETTI E ISOLA

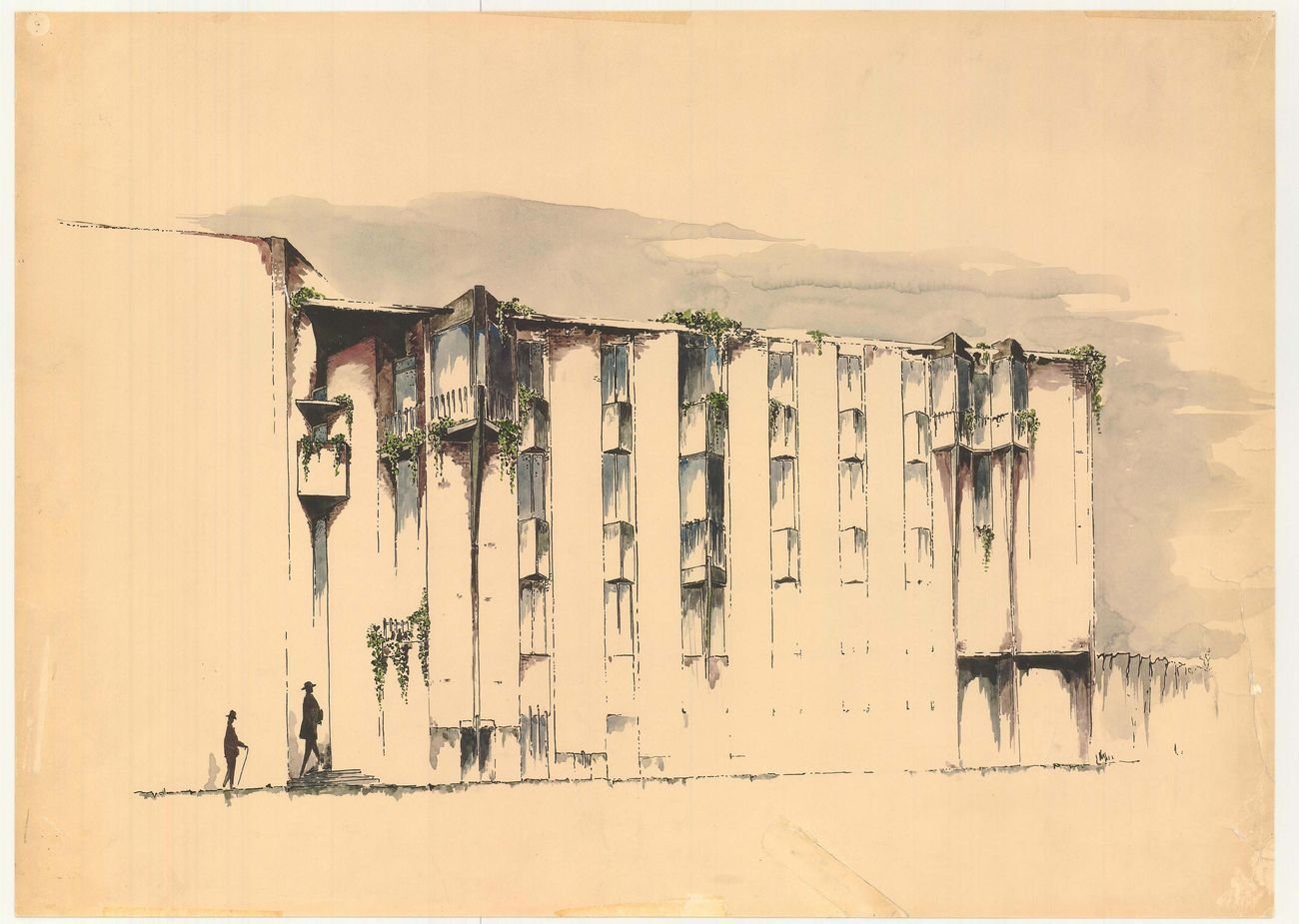

Gabetti e Isola, non ancora trentenni (sono nati rispettivamente nel 1925 e nel 1928), realizzano – insieme a Giorgio e Giuseppe Raineri – tra il 1952 e il 1956 un edificio promettente: la Borsa Valori di Torino. Si caratterizza per l’uso coraggioso e creativo della struttura in cemento armato che permette di voltare, quasi come se fosse un edificio romano, la grande aula interna. I due architetti torinesi però sono universalmente conosciuti per un’opera appena successiva: la Bottega di Erasmo (1953-57). Segna l’inizio del Neo-liberty che per molti vuol dire il superamento della tradizione del Movimento Moderno. L’edificio, infatti, invece di contrapporsi, cerca di dialogare con le preesistenze e il contesto. E lo fa riproponendo il ritorno alla cultura di inizio Novecento. Una scelta particolarmente astuta perché, rispetto agli stili della tradizione accademica, il Liberty è il più moderno, il meno compromesso con la grammatica degli ordini architettonici. L’edificio già nel 1957 viene pubblicato nella Casabella-continuità di Ernesto Nathan Rogers e sarà al centro delle successive polemiche che investiranno prima Giancarlo De Carlo e poi, con la celebre disputa sui frigoriferi, Reyner Banham. La posta in gioco è la licenza di abbandonare, come scriverà più tardi il filo-reazionario Carlo Olmo, il concetto moderno che spinge a identificare “l’innovazione con l’uso di nuove tecniche o strumenti (costruttivi come urbanistici)”. È, insomma, la libertà che rivendicano gli architetti italiani di tornare alla storia con edifici attenti, a loro dire, alle preesistenze ambientali. Una pagina nuova dell’architettura che produce opere emblematiche e controverse come la Torre Velasca (1955-57) a Milano di BBPR, la Rinascente (1957-61) di Piazza Fiume a Roma di Franco Albini e Franca Helg, la casa alle Zattere a Venezia di Ignazio Gardella (1958-62).

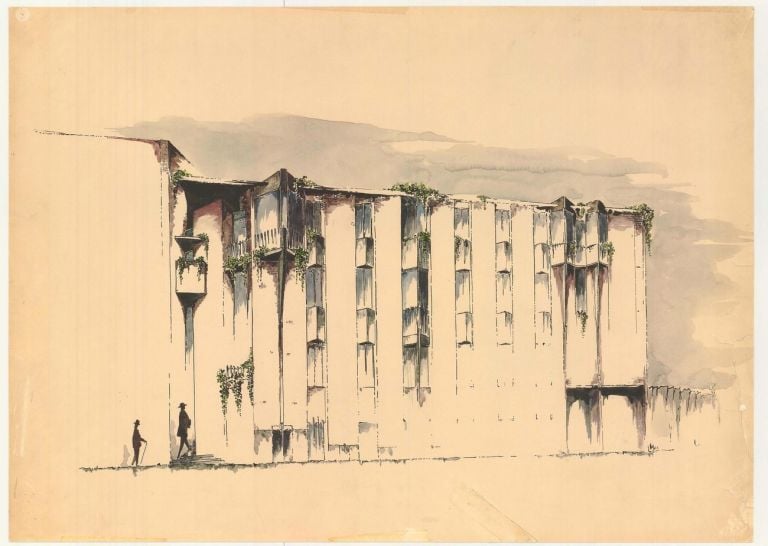

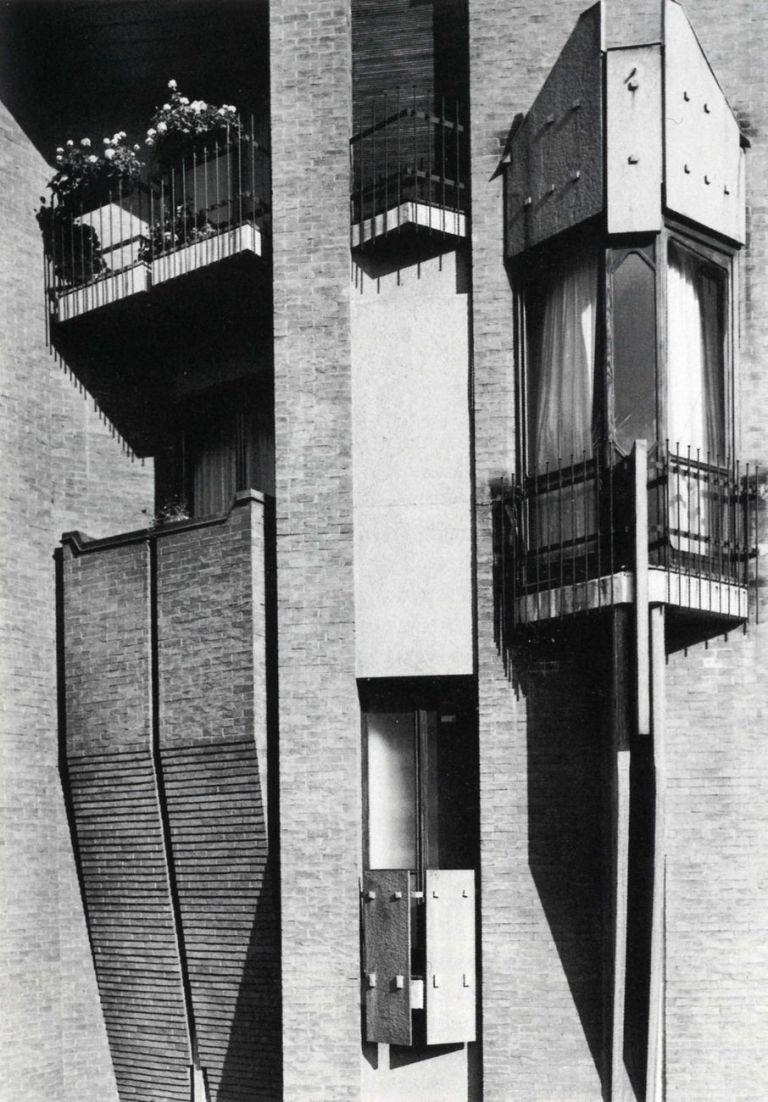

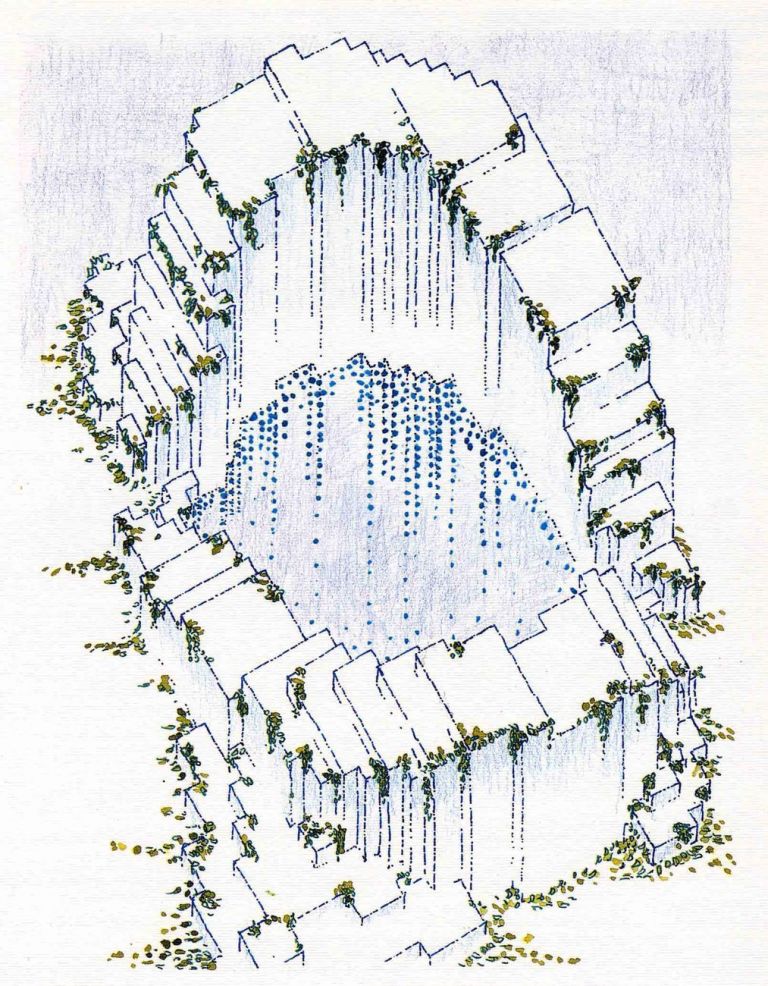

Bottega d’Erasmo, Torino, 1953 56. Roberto Gabetti e Aimaro Isola (disegno Archivio Gabetti e Isola)

LA BOTTEGA DI ERASMO A TORINO

Situata in via Gaudenzio Ferrari, non distante dalla Mole Antonelliana, la Bottega di Erasmo si sviluppa per cinque piani, ospitando in basso una libreria antiquaria. Dimostra che non è necessario intervenire brutalmente nei contesti delicati, ma il problema è se questo dialogo, alla fine, non sia un semplice civettare con la storia. Nel dopoguerra sono in atto in Italia ricerche più intense e feconde. Basti per tutti pensare ai lavori, sia pur tra loro molto diversi, di Carlo Scarpa (Palazzo Abatellis data tra il 1953 e il 1954) e Luigi Moretti (la Palazzina del Girasole è completata nel 1950) per capire che il Neo-liberty è una falsa soluzione al complesso problema del recupero della storia. Basta d’altronde vedere la fine che faranno le ricerche del gruppo che ruota intorno alla rivista Casabella di Rogers, che farà del Neo-liberty la propria bandiera, per capire che si tratta delle prove generali di uno storicismo manierato che porterà diritto alla cosiddetta Tendenza, al neostoricismo e al postmodernismo. Gabetti e Isola si caratterizzano certamente per mantenere un livello alto e anche, come vedremo, per tentare altre direzioni di ricerca. La prova però che alla resa dei conti si tratti di ricerche melliflue e civettuole la si vede negli elementi di arredo che i due disegnano. Basta infatti sfogliare il volume Gabetti e Isola. Mobili 1950-70, edito da Allemandi, per capire che le peggiori previsioni di Banham a proposito della ritirata del Neo-liberty si sono realizzate. Siamo distanti dal rigore del razionalismo, dalla leggerezza invocata da Edoardo Persico, o dalle appassionate ricerche sulla forma che nel dopoguerra i designer migliori, quali Charles e Ray Eames, stanno intraprendendo, ma anche lontani dalle sia pur multiformi e caotiche ricerche sul colore e sulle materie che personaggi straripanti e creativi come Gio Ponti mettevano generosamente in circolo, senza troppi timori di innovare, anche con il rischio di pasticciare.

L’UNITÀ RESIDENZIALE OVEST A IVREA E IL QUINTO PALAZZO SNAM A SAN DONATO MILANESE

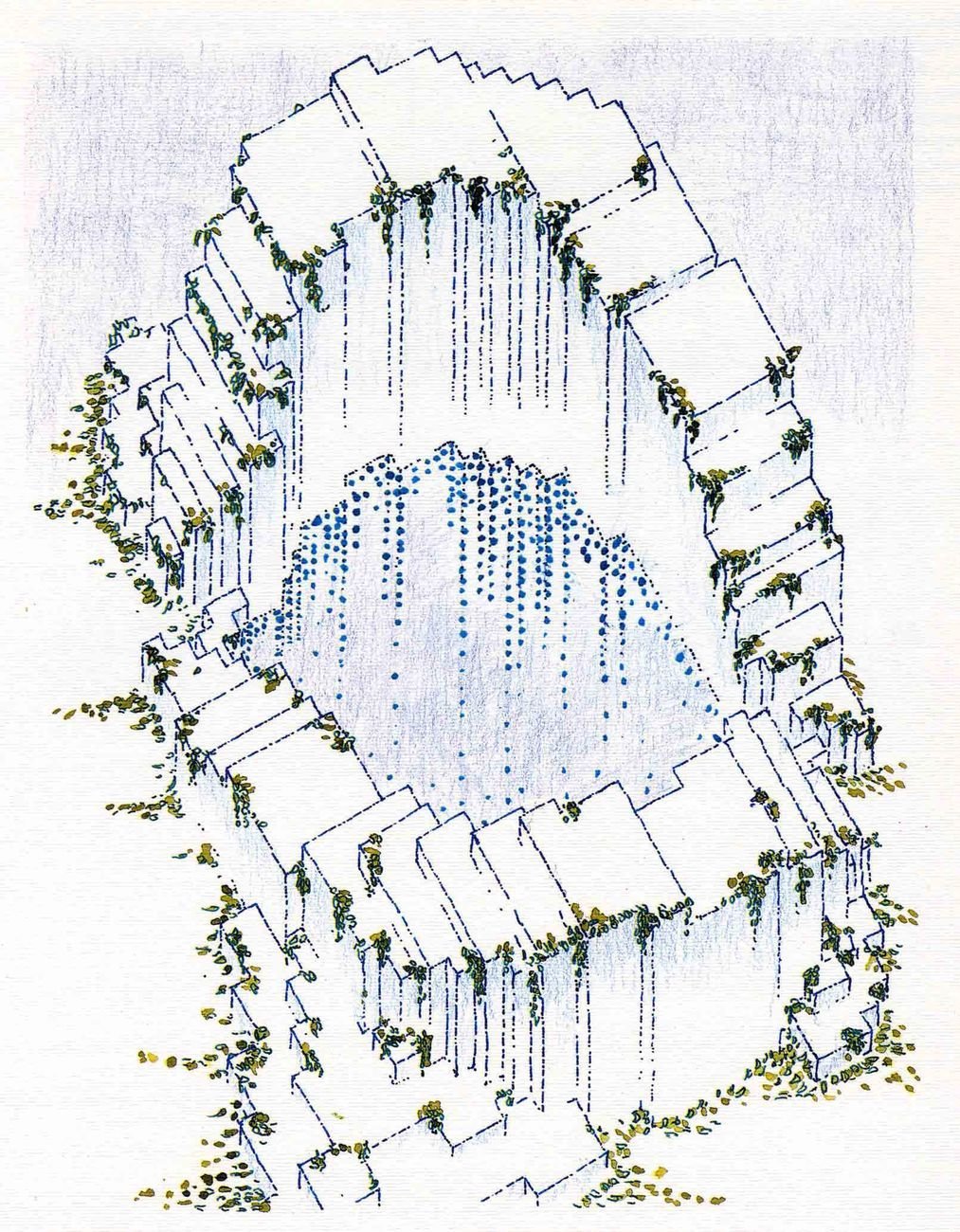

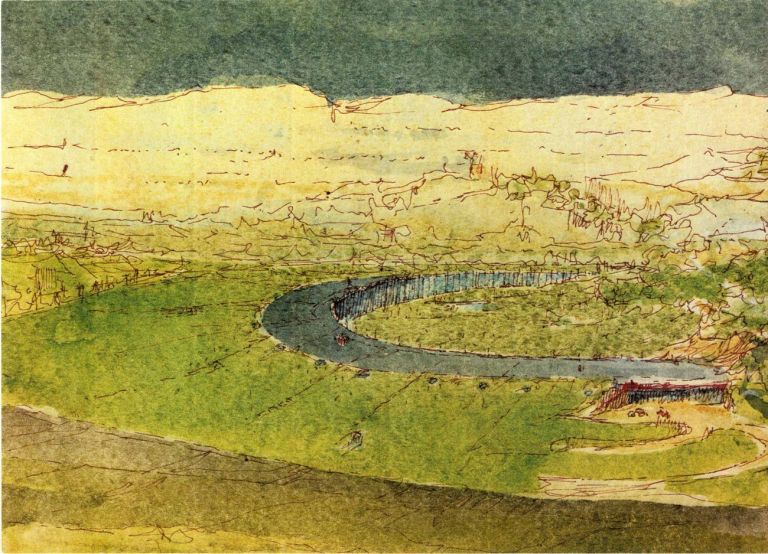

Nel 1968 Gabetti e Isola progettano un altro edificio destinato alla storia: l’Unità residenziale ovest (1968-71) a Ivrea per la Olivetti. Ospita residenze e ha una forma inconsueta: è una costruzione a due piani a emiciclo quasi completamente interrato, tanto da essere affettuosamente battezzato Talponia. Chiara l’intenzione: cercare di sfuggire dai pericoli della cementificazione per realizzare, invece, architetture che, facendo parte del paesaggio, assorbano l’ambiente naturale circostante sino a scomparire. Ancora non è scoppiata la crisi energetica (sarà nel 1973). Ma da questo momento, anche in controtendenza rispetto a tanti professionisti del loro tempo, Gabetti e Isola si caratterizzano per perseguire una architettura ecologicamente responsabile. Da qui, però, la sovente caduta nel vernacolare. Se, infatti, l’edificio della Olivetti è sinceramente moderno, così non lo sono tante opere successive dove sono usati, e, a mio giudizio, senza troppe raffinatezze, rivestimenti in pietra e in legno e stilemi che sembrano essere ripresi dalla tradizione, soprattutto dall’architettura rurale del Piemonte. Una deriva, insomma, post-moderna che non si limita a diventare una cifra personale ma viene, attraverso l’insegnamento universitario praticato da entrambi, diffusa sino a diventare uno dei tratti caratteristici della scuola torinese. Lo stile isola-gabettiano.

A sottolineare il carattere storicista delle architetture della coppia, dandone una lettura in chiave storicista e postmodernista, è la rivista Controspazio, diretta da Paolo Portoghesi, che nel 1977 dedica un numero monografico alla loro opera.

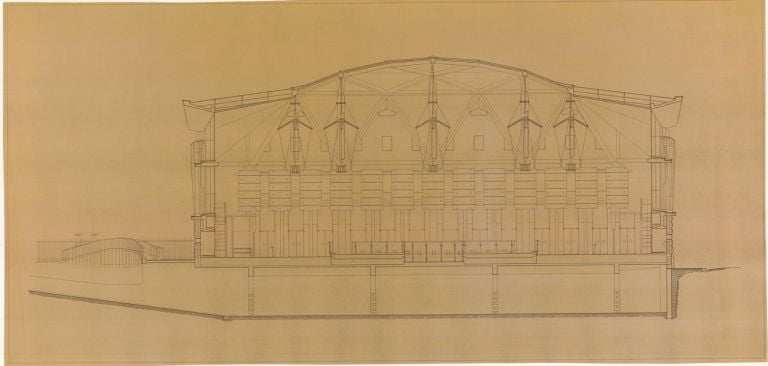

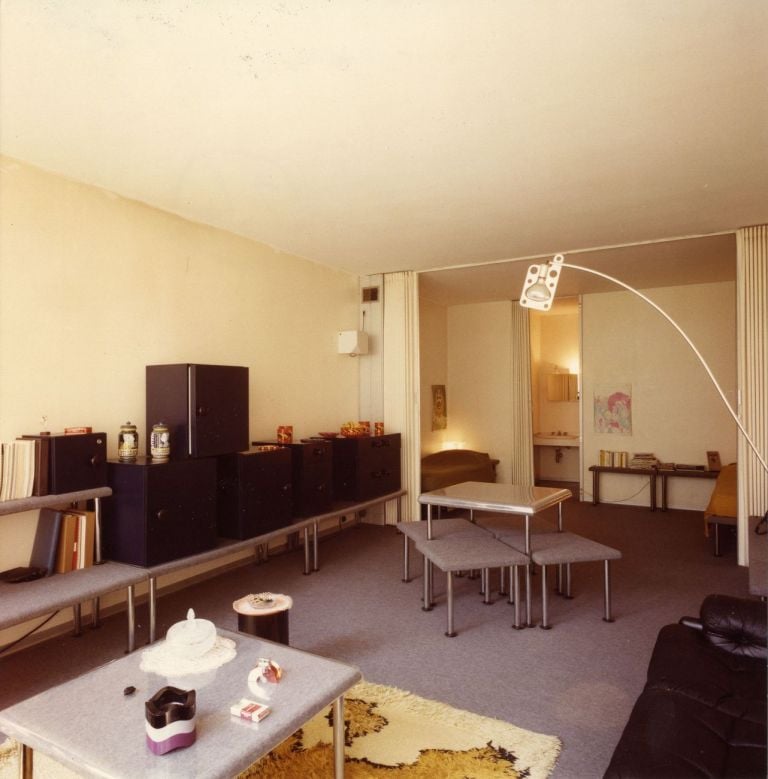

Successivamente ci saranno eccezioni a questa deriva: degno di nota è, per esempio, il Quinto Palazzo Snam (1985-91) a San Donato Milanese, un edificio intrigante dal punto di vista costruttivo e tecnologico che evita il vernacolo ed è caratterizzato da una doppia facciata in vetro con serre interposte e dal tetto verde. Un precursore, se vogliamo, del Bosco verticale di Stefano Boeri. Testimonia la versatilità dello studio Gabetti & Isola e la sua abilità nel perseguire strade anche tra loro differenti.

Quinto Palazzo Uffici SNAM, San Donato Milanese, 1985 92. Roberto Gabetti e Aimaro Isola, Guido Drocco (disegno Archivio Gabetti e Isola)

L’EREDITÀ DI GABETTI E ISOLA

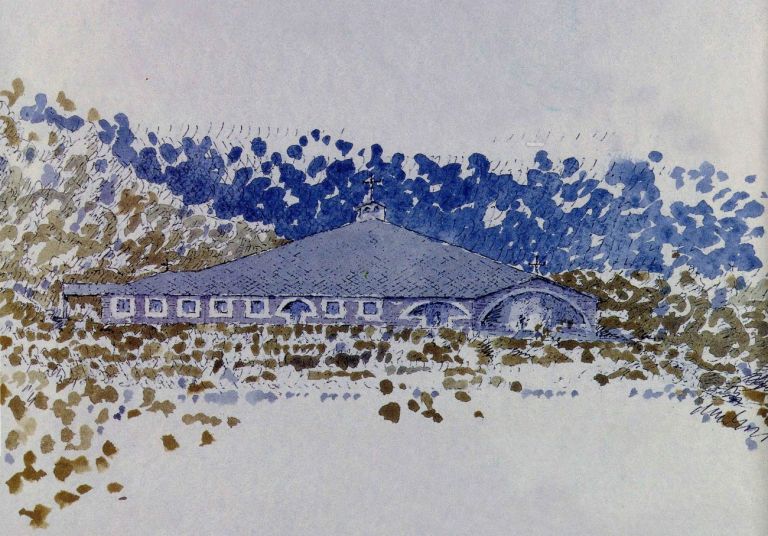

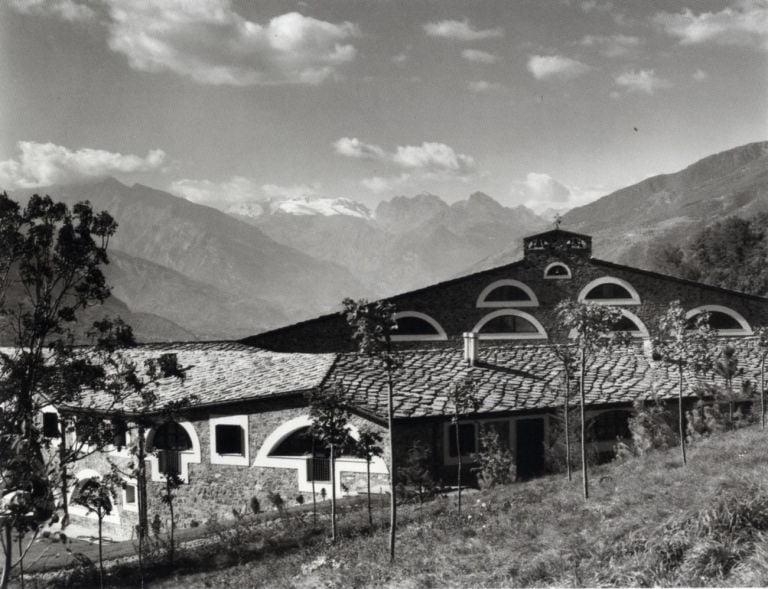

Sempre a proposito di Gabetti e Isola e della loro legacy è interessante notare che sono stati, con il monastero a Quart (1984-89), gli ispiratori del motivo delle finestre bordate in pietra d’Istria dell’edificio D alla Giudecca di Cino Zucchi, una delle opere più emblematiche e note della recente ricerca architettonica in Italia. Segno di come motivi che dovrebbero raccontare l’aderenza alla tradizione di un luogo (nel caso specifico l’edilizia piemontese) facciano parte, invece, di repertori formali che girano attraverso il circuito interazione delle pubblicazioni di architettura e possono essere applicati, con qualche aggiustamento, ad altri contesti geografici.

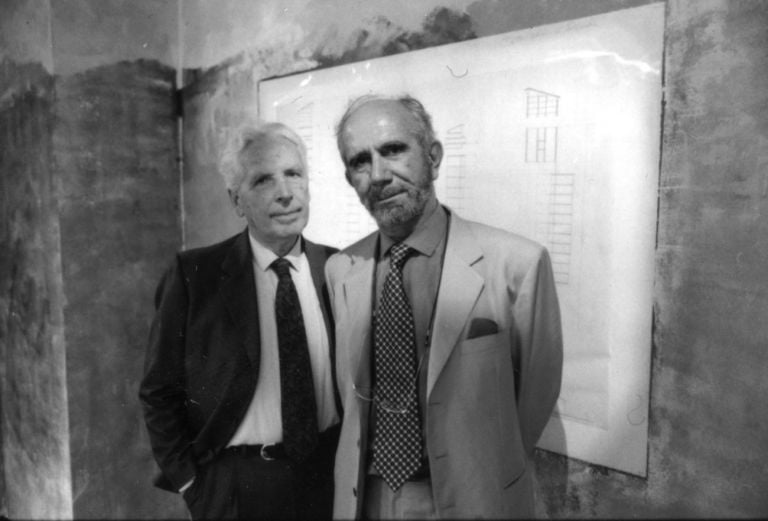

Il 5 dicembre del 2000 Roberto Gabetti muore. Probabilmente è lui l’anima più inquieta e creativa dello studio e ciò è forse dovuto alla sua formazione universitaria avvenuta con Giovanni Muzio e poi con Carlo Mollino, del quale è stato dal 1953 assistente all’università, prima di ottenere la cattedra in Composizione architettonica. A continuare l’attività dello studio Gabetti & Isola, dopo 50 anni, è Isolarchitetti, formato da Aimaro in collaborazione con il figlio Saverio e altri professionisti tra i quali Flavio Bruna.

‒ Luigi Prestinenza Puglisi

LE PUNTATE PRECEDENTI

Architetti d’Italia #1 – Renzo Piano

Architetti d’Italia #2 – Massimiliano Fuksas

Architetti d’Italia #3 – Stefano Boeri

Architetti d’Italia #4 – Marco Casamonti

Architetti d’Italia #5 – Cino Zucchi

Architetti d’Italia#6 – Maria Giuseppina Grasso Cannizzo

Architetti d’Italia#7 – Adolfo Natalini

Architetti d’Italia#8 – Benedetta Tagliabue

Architetti d’Italia#9 – Michele De Lucchi

Architetti d’Italia#10 – Vittorio Gregotti

Architetti d’Italia#11 – Paolo Portoghesi

Architetti d’Italia#12 – Mario Cucinella

Architetti d’Italia #13 ‒ Mario Bellini

Architetti d’Italia #14 ‒ Franco Purini

Architetti d’Italia #15 ‒ Italo Rota

Architetti d’Italia #16 ‒ Franco Zagari

Architetti d’Italia #17 ‒ Guendalina Salimei

Architetti d’Italia #18 ‒ Guido Canali

Architetti d’Italia #19 ‒ Teresa Sapey

Architetti d’Italia #20 ‒ Gianluca Peluffo

Architetti d’Italia #21 ‒ Alessandro Mendini

Architetti d’Italia #22 ‒ Carlo Ratti

Architetti d’Italia #23 ‒ Umberto Riva

Architetti d’Italia #24 ‒ Massimo Pica Ciamarra

Architetti d’Italia #25 ‒ Francesco Venezia

Architetti d’Italia #26 ‒ Dante Benini

Architetti d’Italia #27 ‒ Sergio Bianchi

Architetti d’Italia #28 ‒ Bruno Zevi

Architetti d’Italia #29 ‒ Stefano Pujatti

Architetti d’Italia #30 ‒ Aldo Rossi

Architetti d’Italia #31 ‒ Renato Nicolini

Architetti d’Italia #32 ‒ Luigi Pellegrin

Architetti d’Italia #33 ‒ Studio Nemesi

Architetti d’Italia #34 ‒ Francesco Dal Co

Architetti d’Italia #35 ‒ Marcello Guido

Architetti d’Italia #36 ‒ Manfredo Tafuri

Architetti d’Italia #37 ‒ Aldo Loris Rossi

Architetti d’Italia #38 ‒ Giacomo Leone

Architetti d’Italia #39 ‒ Gae Aulenti

Architetti d’Italia #40 ‒ Andrea Bartoli

Architetti d’Italia#41 ‒ Giancarlo De Carlo

Architetti d’Italia #42 ‒ Leonardo Ricci

Architetti d’Italia #43 ‒ Sergio Musmeci

Architetti d’Italia #44 ‒ Carlo Scarpa

Architetti d’Italia #45 ‒ Alessandro Anselmi

Architetti d’Italia #46 ‒ Orazio La Monaca

Architetti d’Italia #47 ‒ Luigi Moretti

Architetti d’Italia #48 ‒ Ignazio Gardella

Architetti d’Italia #49 ‒ Maurizio Carta

Architetti d’Italia #50 ‒ Gio Ponti

Architetti d’Italia #51 ‒ Vittorio Sgarbi

Architetti d’Italia #52 ‒ Fabrizio Carola

Architetti d’Italia #53 ‒ Edoardo Persico

Architetti d’Italia #54 ‒ Alberto Cecchetto

Architetti d’Italia #55 ‒ Fratelli Castiglioni

Architetti d’Italia #56 ‒ Marcello Piacentini

Architetti d’Italia #57 ‒ Massimo Mariani

Architetti d’Italia #58 – Giuseppe Terragni

Architetti d’Italia #59 – Vittorio Giorgini

Architetti d’Italia #60 – Massimo Cacciari

Architetti d’Italia #61 – Carlo Mollino

Architetti d’Italia #62 – Maurizio Sacripanti

Architetti d’Italia #63 – Ettore Sottsass

Architetti d’Italia #64 – Franco Albini

Architetti d’Italia #65 – Armando Brasini

Architetti d’Italia #66 – Camillo Botticini

Architetti d’Italia #67 – Antonio Citterio

Architetti d’Italia # 68 – Oreste Martelli Castaldi

Architetti d’Italia #69 – Paolo Soleri

Architetti d’Italia #70 – Giovanni Michelucci

Architetti d’Italia #71 – Lucio Passarelli

Architetti d’Italia #72 – Marcello d’Olivo

Architetti d’Italia #73 – Venturino Ventura

Architetti d’Italia #74 ‒ Ugo e Amedeo Luccichenti

Architetti d’Italia #75 – Walter Di Salvo

Architetti d’Italia #76 – Luigi Cosenza

Architetti d’Italia #77 – Lina Bo Bardi

Architetti d’Italia #78 – Adriano Olivetti

Architetti d’Italia #79 – Ernesto Nathan Rogers

Architetti d’Italia #80 – Mario Galvagni

Architetti d’Italia #81 – Ludovico Quaroni

Architetti d’Italia #82 – Adalberto Libera

Architetti d’Italia #83 – Vittoriano Viganò

Architetti d’Italia #84 – Cesare Leonardi

Architetti d’Italia #85 – Leonardo Savioli

Architetti d’Italia #86 – Giuseppe Vaccaro

Architetti d’Italia #87 – Eugenio Gentili Tedeschi

Architetti d’Italia #88 – Luigi Figini e Gino Pollini

Architetti d’Italia #89 – Mario Ridolfi

Architetti d’Italia #90 – Giuseppe Samonà

Architetti d’Italia #91 – Giorgio Grassi

Architetti d’Italia #92 – Riccardo Morandi

Architetti d’Italia #93 – Giuseppe Pagano

Architetti d’Italia #94 – Luigi Caccia Dominioni

Architetti d’Italia #95 – Vittorio Mazzucconi

Architetti d’Italia #96 – Pier Luigi Nervi

Architetti d’Italia #97 – Paolo Riani

Architetti d’Italia #98 –Giuseppe Perugini e Uga de Plaisant

Architetti d’Italia #99 ‒ Francesco Palpacelli

Architetti d’Italia #100 ‒ Carlo Melograni

1 / 14

1 / 14

2 / 14

2 / 14

3 / 14

3 / 14

4 / 14

4 / 14

5 / 14

5 / 14

6 / 14

6 / 14

7 / 14

7 / 14

8 / 14

8 / 14

9 / 14

9 / 14

10 / 14

10 / 14

11 / 14

11 / 14

12 / 14

12 / 14

13 / 14

13 / 14

14 / 14

14 / 14

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati