Architetti d’Italia. Ugo e Amedeo Luccichenti, i rimossi

La loro architettura è stata dimenticata e rimossa, ma Luigi Prestinenza Puglisi riporta all’attenzione il lavoro dei fratelli Luccichenti.

Tra i dimenticati dell’architettura italiana primeggiano i fratelli Luccichenti: Ugo e Amedeo. Di loro, nel momento in cui scrivo, non esiste una voce Wikipedia. C’è qualche accenno su Amedeo, il più giovane dei due, nel profilo dedicato a Vincenzo Monaco che fu il suo socio. Ma si tratta di informazioni povere e frammentarie.

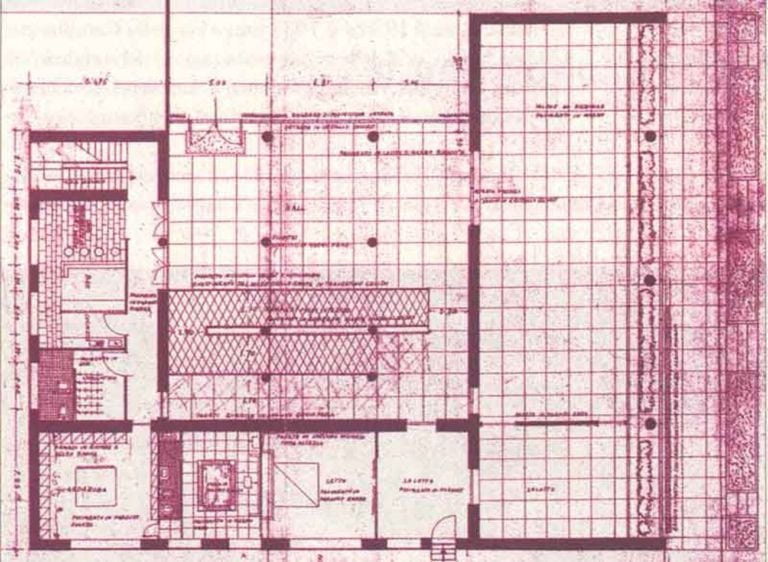

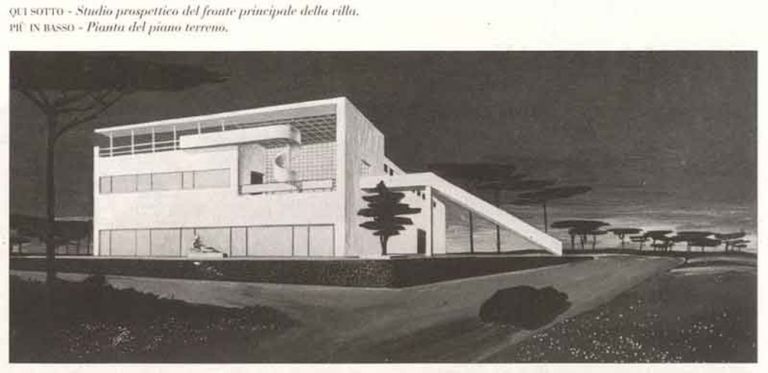

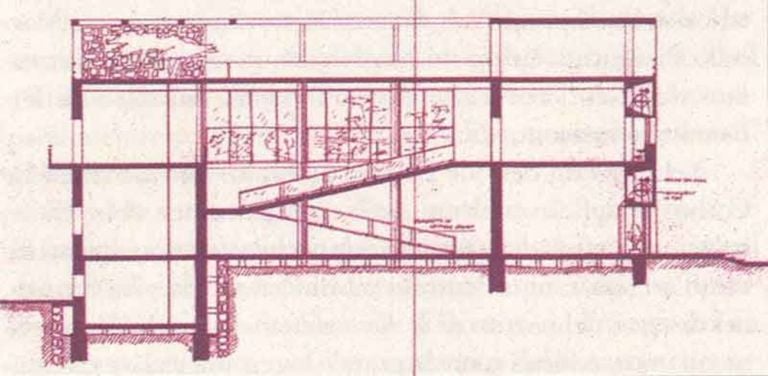

La critica, tanto prodiga con architetti potenti e mediocri, ai Luccichenti, che erano bravi anzi bravissimi, non perdonò nulla. Il verdetto inappellabile: palazzinari. Con l’aggravante che Ugo a Roma era stato l’autore dell’albergo Hilton a Montemario, contro il quale Antonio Cederna aveva condotto una furiosa polemica culminata con azioni giudiziarie. E Amedeo era stato uno degli architetti prediletti dalla Democrazia Cristiana e dal Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, i quali pare avessero ottenuto per lui e il socio importanti commissioni di opere pubbliche tra cui il palazzo di rappresentanza nella tenuta presidenziale di San Rossore, i lavori in concomitanza con la XVII Olimpiade a Roma e l’aeroporto di Fiumicino. Vi era infine la macchia della realizzazione nel 1938, da parte dei giovanissimi ‒ uno aveva 27 anni e l’altro 31‒ Vincenzo Monaco e Amedeo Luccichenti, della villa Petacci: la casa della famiglia dell’amante di Mussolini con una alcova destinata ai due. Pazienza che fosse una costruzione di grande interesse, uno dei testi migliori del razionalismo italiano. Su essa doveva cadere una invalicabile cortina di silenzio, sia per l’imbarazzo che produceva ai fascisti bigotti pubblicizzare la casa dell’amante del Duce, che per il successivo tabù antifascista di elogiare un’opera politicamente compromettente.

Anche durante la ricostruzione, davanti ad altre opere, edifici residenziali tra i migliori prodotti in Italia, l’imbarazzo non è venuto meno. Ho tra le mani alcune pagine di un articolo cauto e dubbioso dedicato a Ugo sul numero 15 del gennaio 1957 de L’architettura. Cronache e storia, a firma di Beata di Gaddo: “Il panorama delle opere che vedete nella pagina a sinistra costituisce una chiara presentazione del mondo in cui Luccichenti opera e della clientela che serve. Dimostra anche il raggio del suo linguaggio, e i limiti di esso”. E come se non bastasse, a mettere le mani avanti, è il titolo: Opere di Ugo Luccichenti, professionista romano. Professionista e non poeta. Romano per delimitare ed evitare un riconoscimento su scala nazionale. Eppure, la produzione di Ugo e Amedeo ancora oggi ci racconta il livello di qualità della architettura in Italia tra gli Anni Cinquanta e i Settanta.

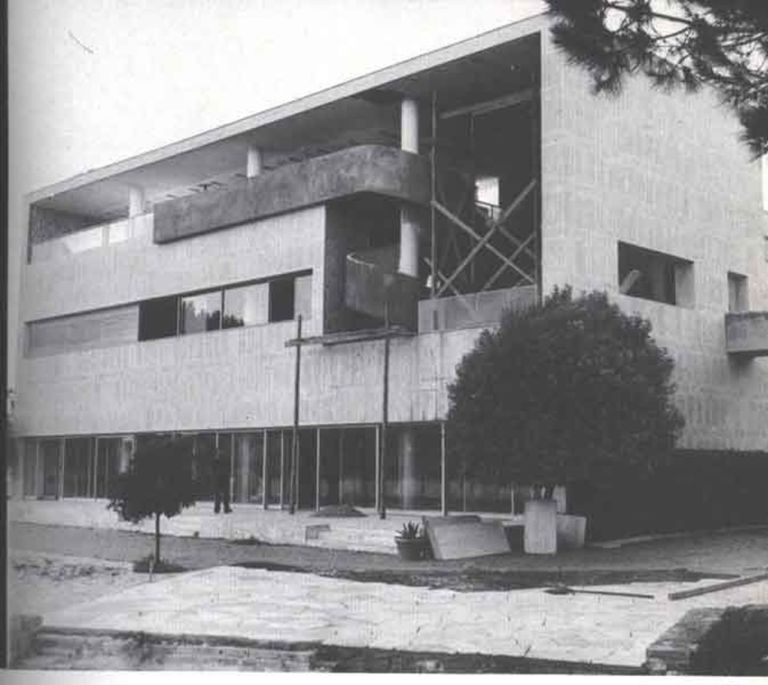

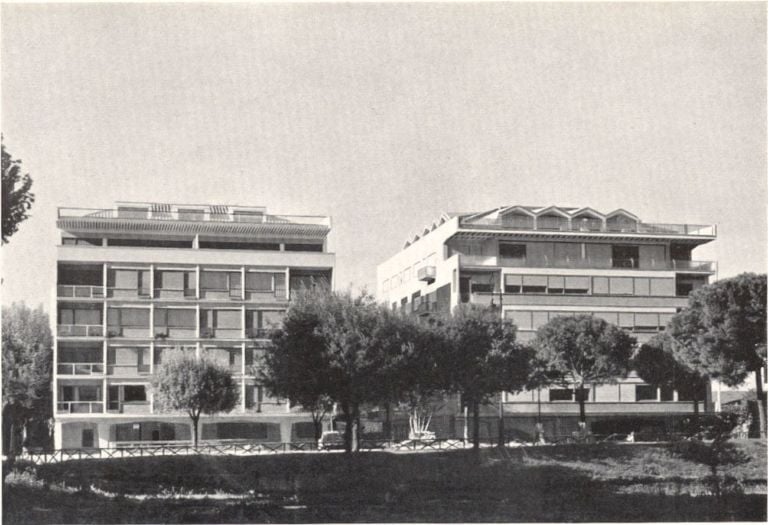

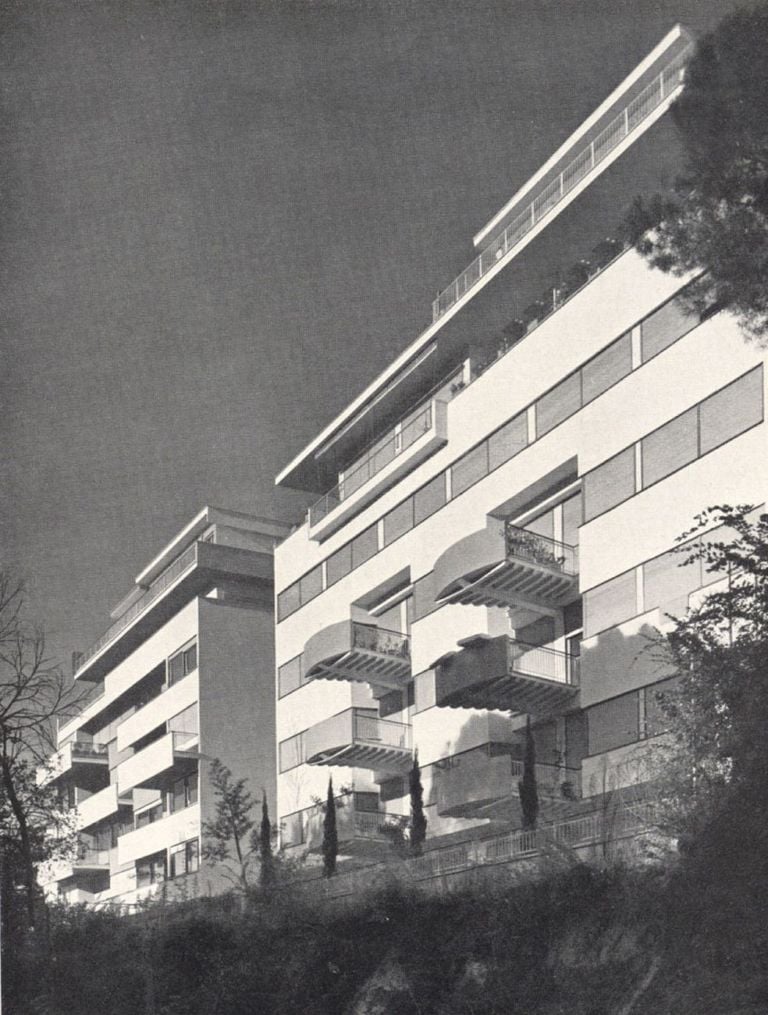

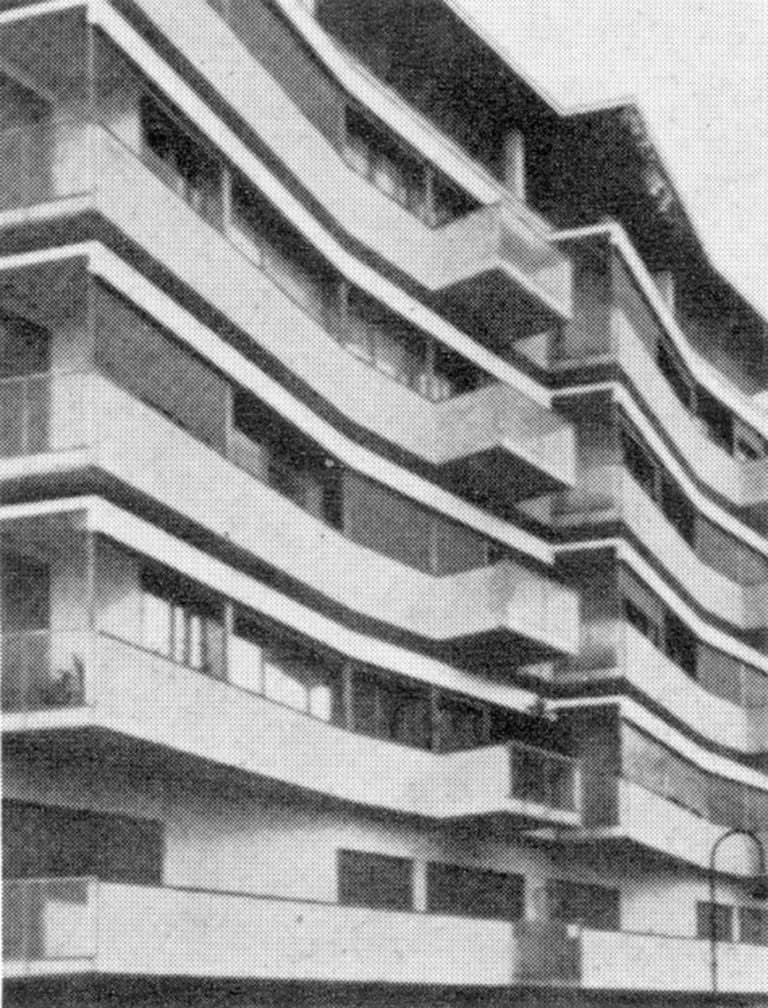

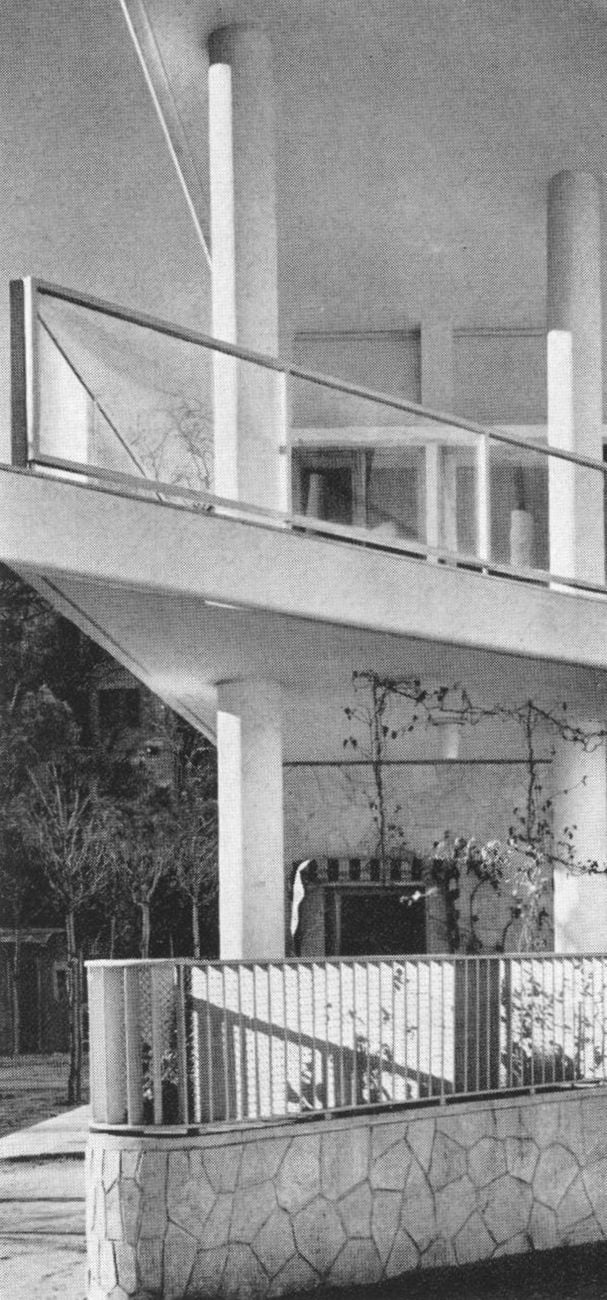

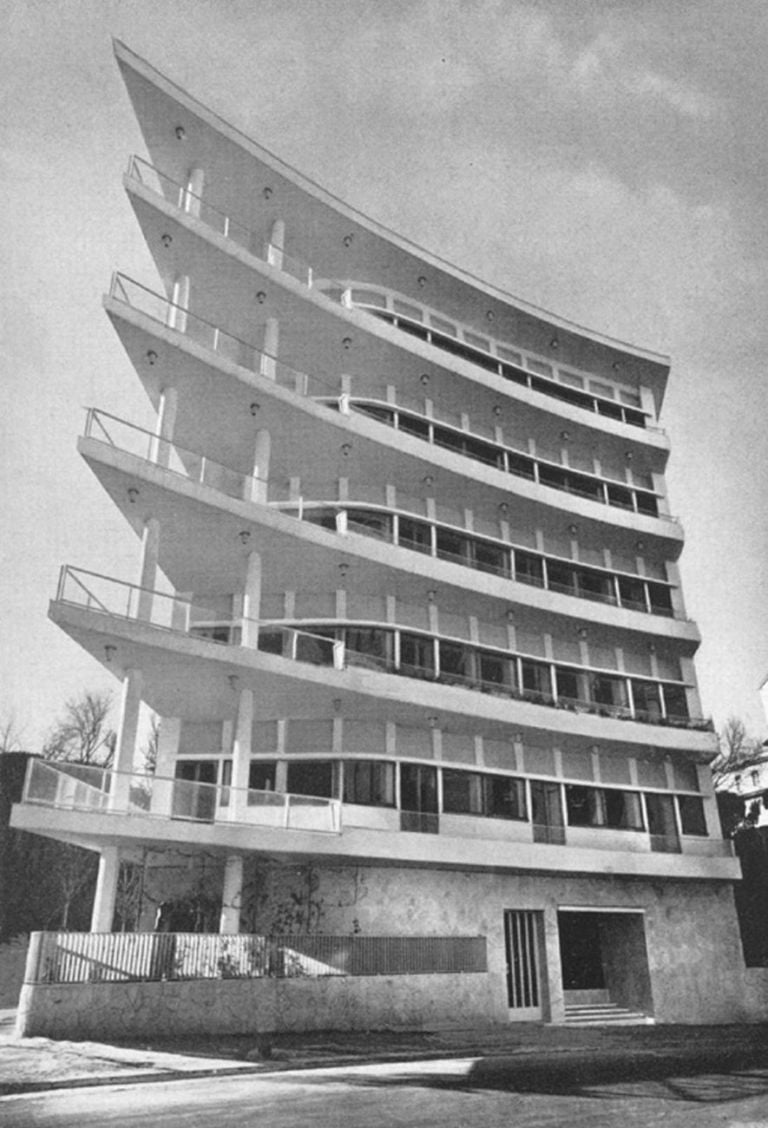

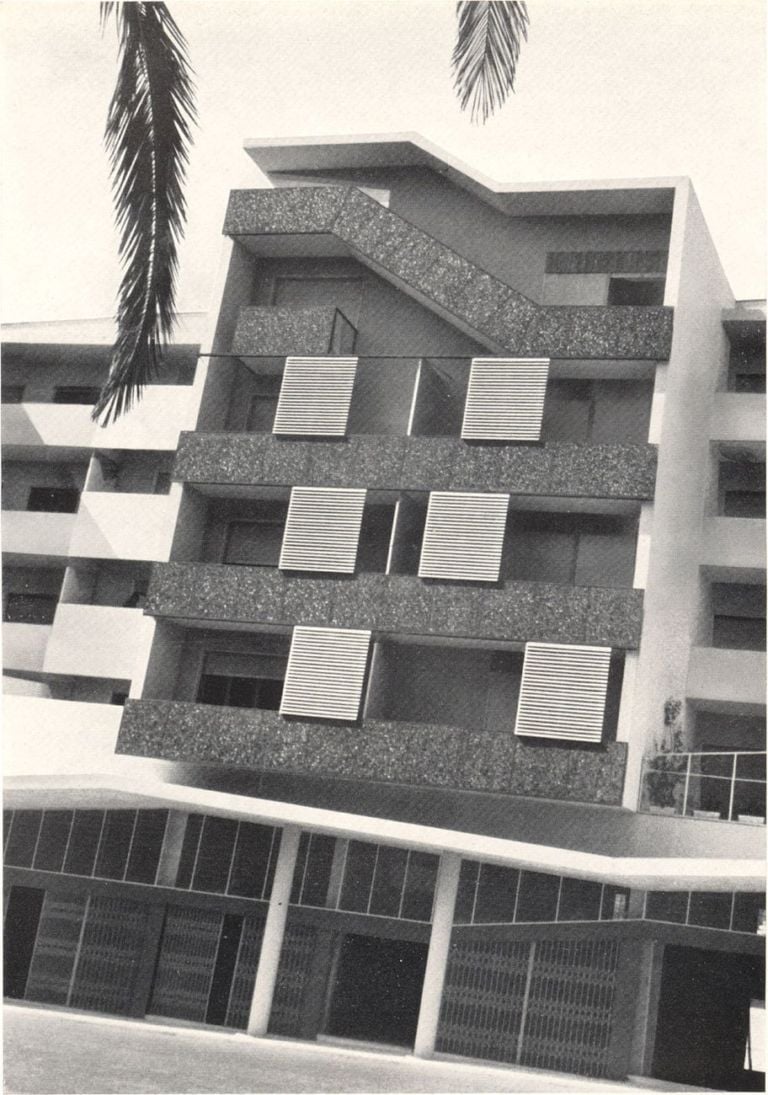

Amedeo Luccichenti & Vincenzo Monaco, Palazzina in Via Salaria, Roma

PERSONALITÀ DIVERSE

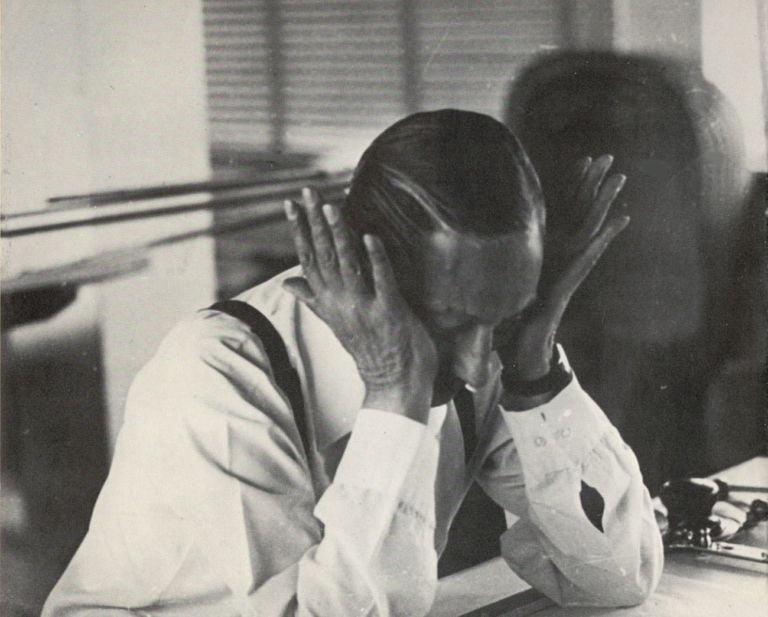

I due fratelli Luccichenti non lavorarono mai insieme. Probabilmente per la differenza di età. Otto anni: Ugo era nato nel 1899 e Amedeo nel 1907. O forse per un’indole diversa, come può capitare. Ugo era un temperamento artisticamente solitario: preciso e poco incline a delegare, tanto che i progetti, dall’impostazione di massima al dettaglio esecutivo, preferiva disegnarli lui stesso. Amedeo credeva nel lavoro di squadra e lo dimostra il fatto che lavorerà per tutta la vita con il socio Monaco all’interno di uno studio professionale gestito con moderni criteri organizzativi.

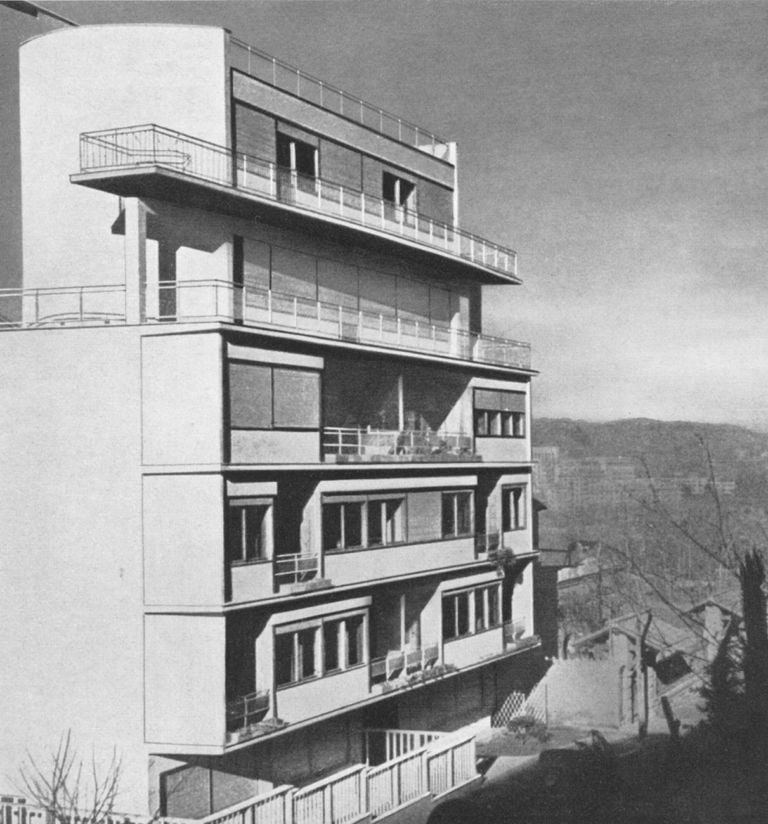

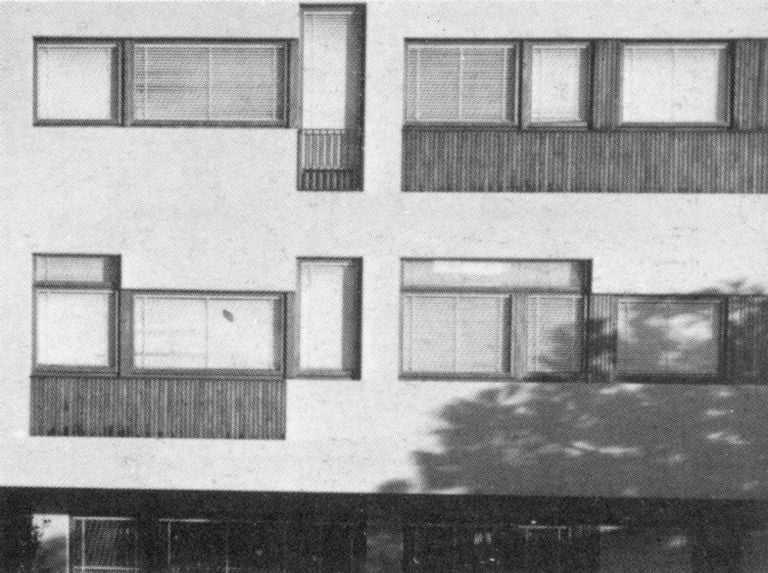

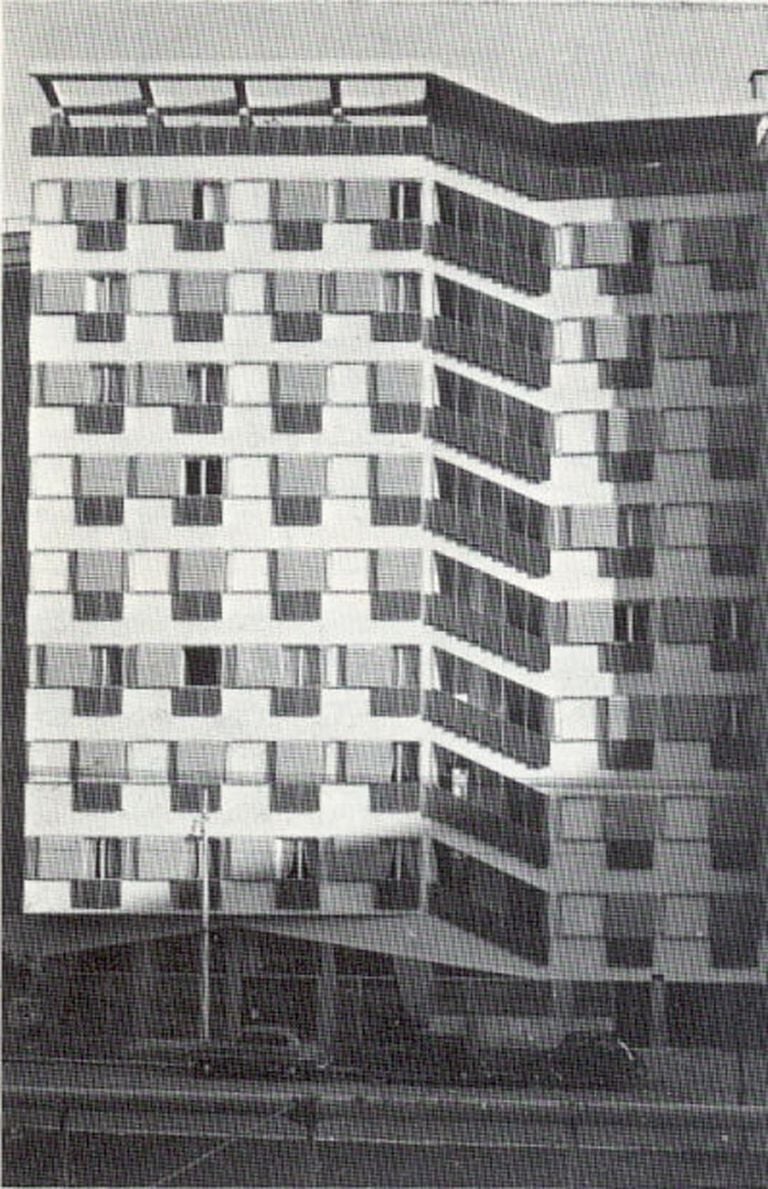

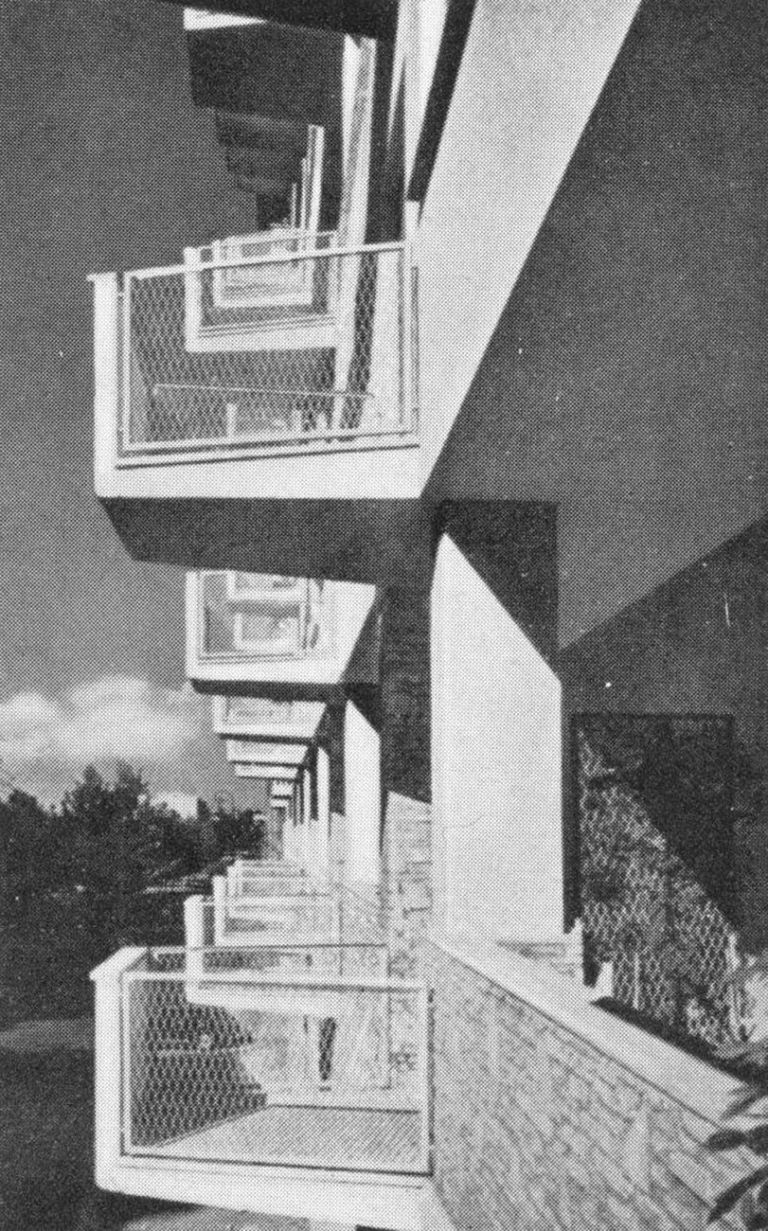

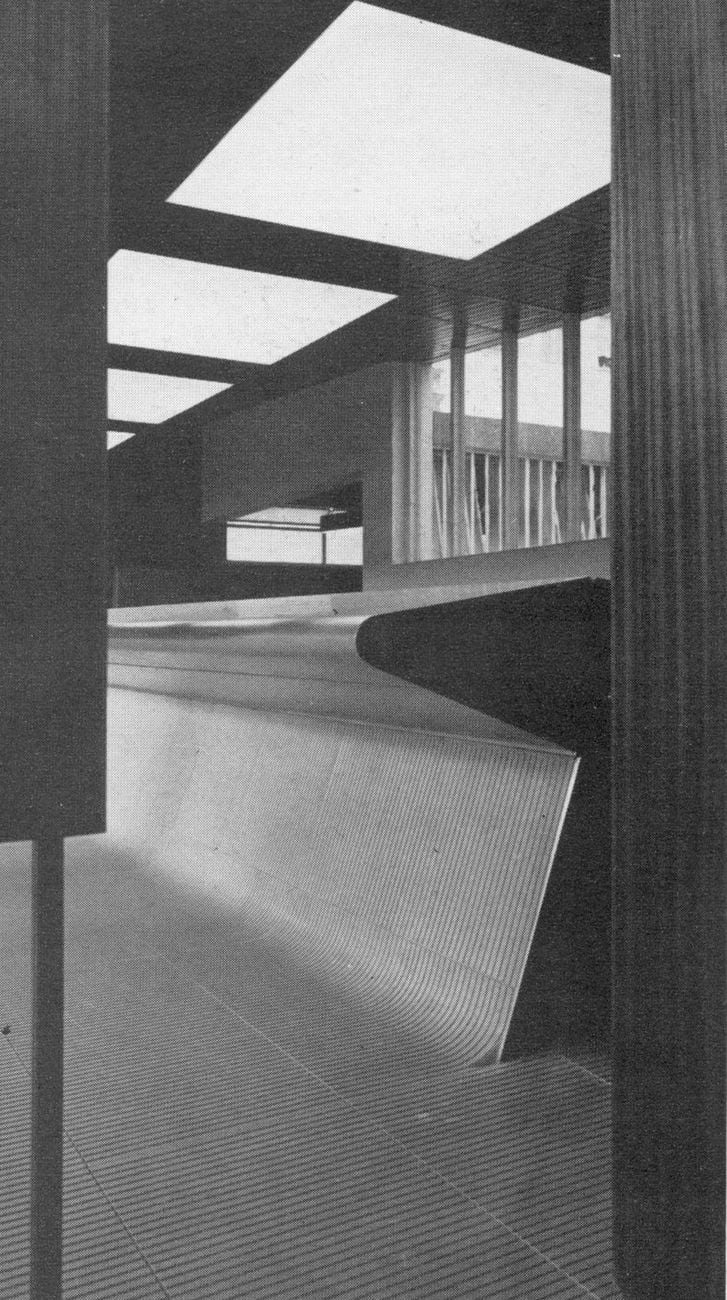

Ugo parte lentamente con opere non diverse dalle costruzioni residenziali che si realizzavano in quegli anni nella Capitale. Volumi solidamente strutturati, senza colpi di coda. Occorrerà aspettare gli Anni Quaranta per un capolavoro: la palazzina a Piazzale delle Muse. Un edificio, oltremodo sobrio con un taglio classico ineccepibile, disegnato attraverso grandi vetrate che si alternano a esili pilastri incorniciati da lunghi balconi per dare alla costruzione un aspetto insieme solido e leggero. La sperimentazione con le forme del Movimento Moderno, in particolare con elementi ripresi dal repertorio purista, si sviluppa nel dopoguerra. Ugo costruisce e sforbicia le facciate, prova a inserirvi colori, gioca con le strutture sino a prospettare soluzioni ardite. Di formazione ingegnere, probabilmente è lui stesso che le calcola. Del resto, come dicevamo, è un perfezionista. Vuole avere il controllo completo del progetto e presenta ai costruttori disegni pensati in ogni dettaglio, per evitare che possano essere compromessi in fase di esecuzione. Dirà, un po’ scherzando e molto sul serio, che ha istituito il premio di una medaglia d’oro per l’impresa “che meglio riesce a eseguire un’opera senza nulla alterare con un procedimento che, cifre alla mano, si dimostra più conveniente anche sotto il profilo economico”. E difatti le costruzioni realizzate da Ugo, e sono moltissime, sono tutte straordinariamente sensate e razionali. Lontane dal gusto dell’arte per l’arte che la critica a lui contraria gli ha voluto appiccicare addosso, passandolo come un architetto eccentrico e disimpegnato, teso a titillare con stramberie il gusto decadente della borghesia romana.

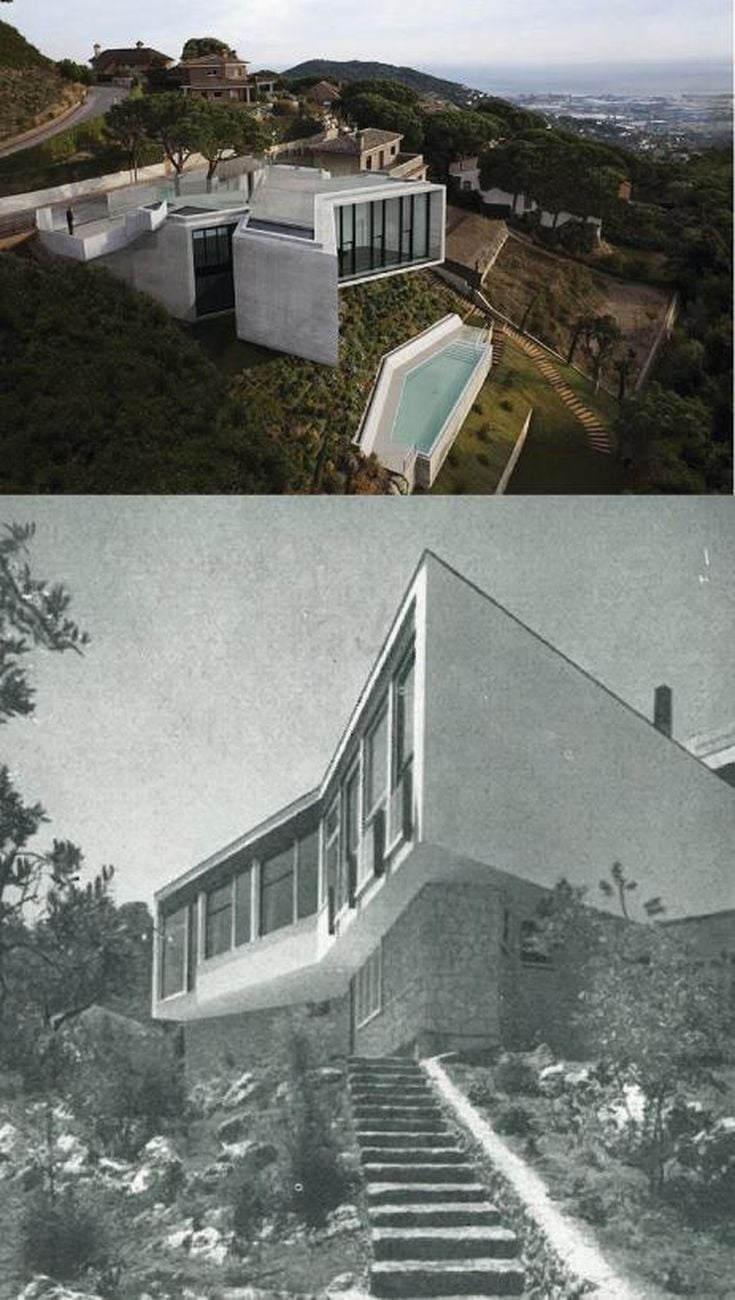

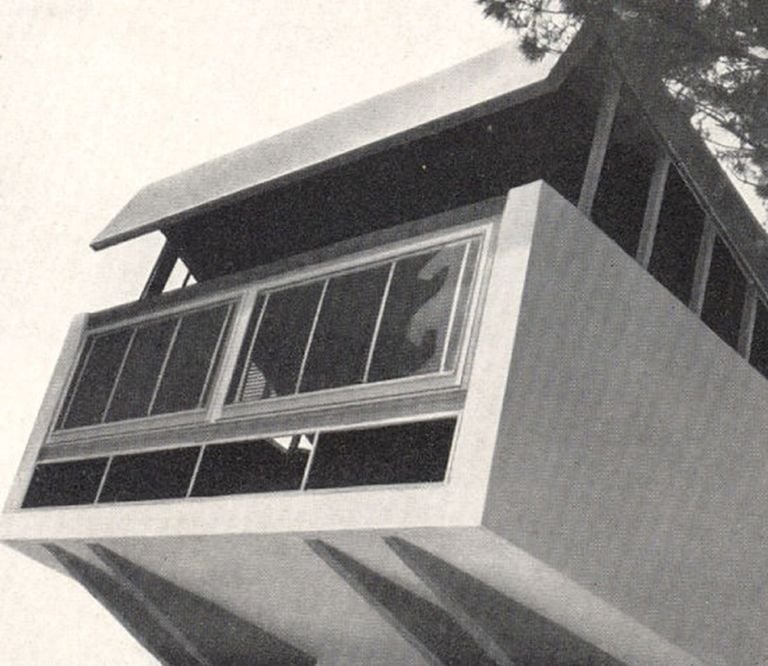

La vicenda che lo scuote profondamente è probabilmente la sofferta realizzazione dell’Hotel Cavalieri Hilton. Certo è che, a partire da quegli anni, la produzione di Luccichenti rallenta e l’interesse dell’architetto si focalizza sull’arte ‒ è stato un discreto pittore ‒ e sulla realizzazione di opere di minore dimensione, soprattutto ville per gli amici. Attraverso le quali si muove sempre più decisamente lungo la sperimentazione spaziale e dei materiali. Si tratta di ville in cui non viene mai meno il controllo del budget, dei metri quadrati, dei dettagli. In cui si provano soluzioni che oggi definiremo antesignane se non d’avanguardia, come tetti in paglia.

Ugo Luccichenti, Piazzale delle Medaglie d’Oro, Belsito. Photo Carlo Ragaglini

DA VILLA PETACCI ALL’HOTEL JOLLY

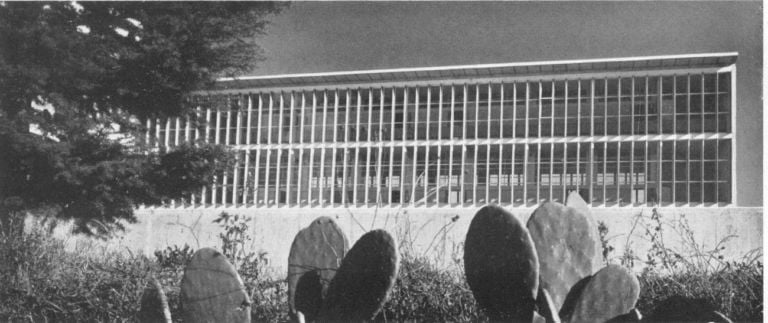

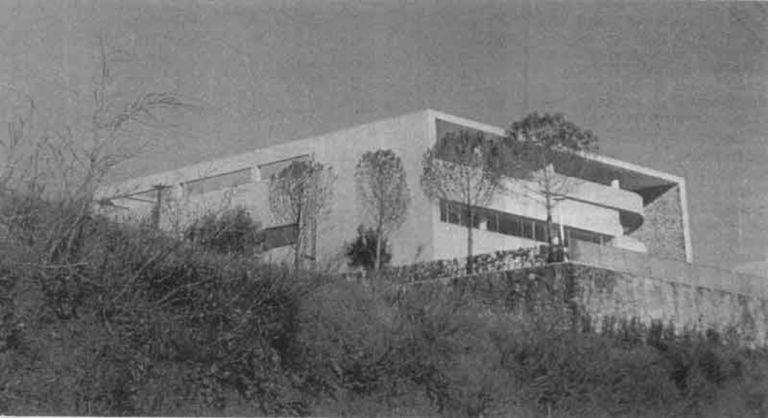

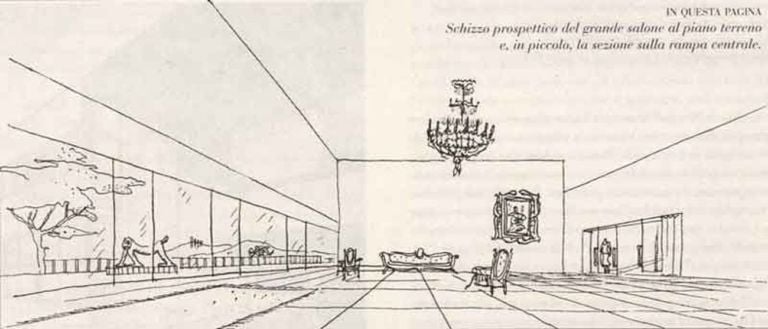

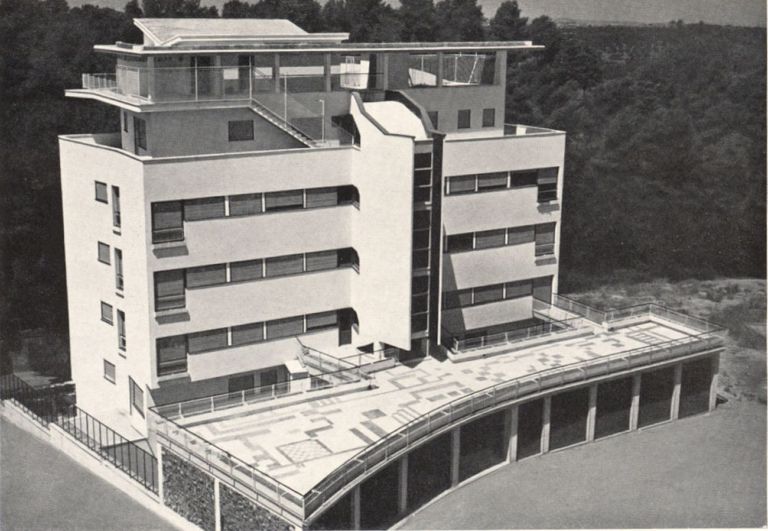

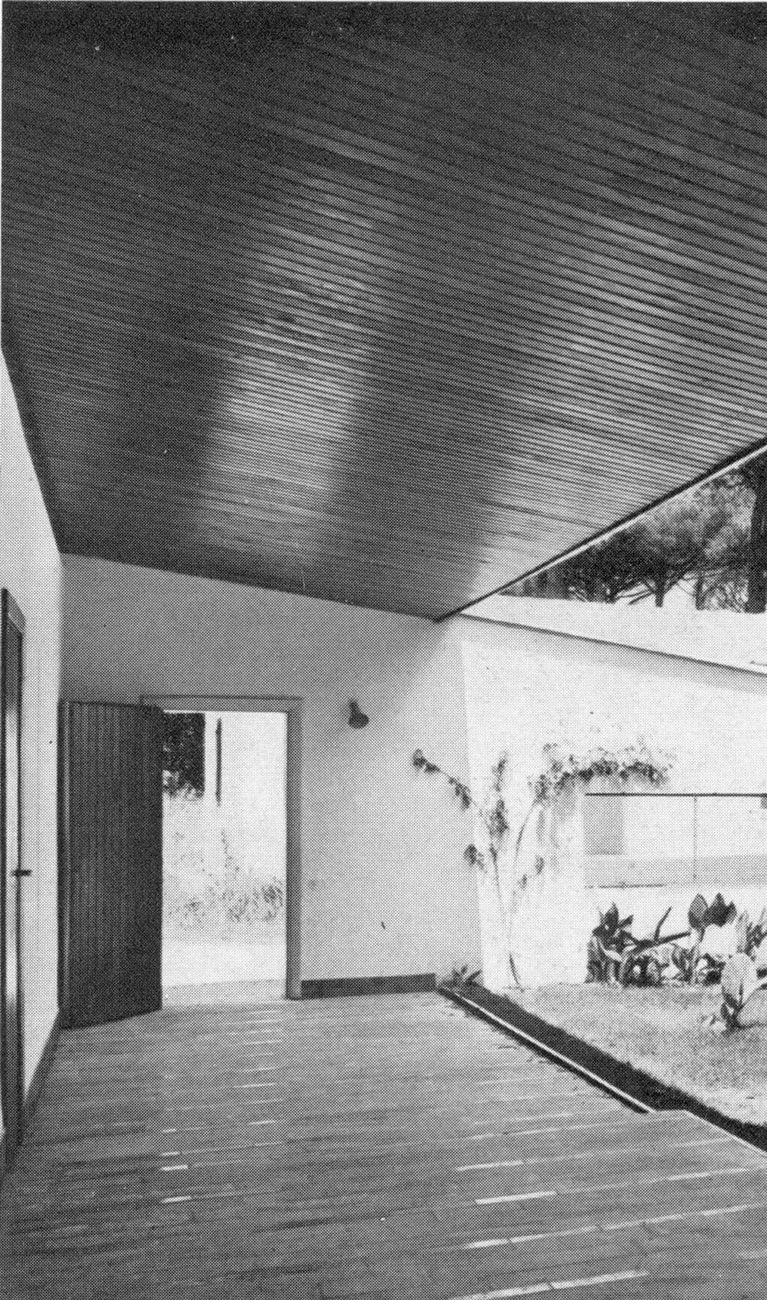

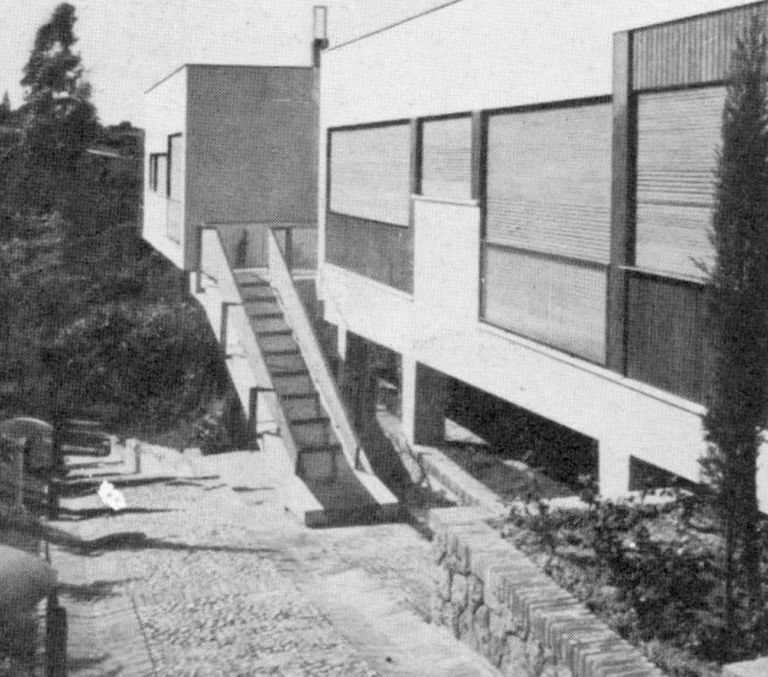

Amedeo, come dicevamo, ha un carattere diverso. Lo si capisce dal fatto che la sua prima opera importante, eseguita con il socio Monaco, è una costruzione, villa Petacci, che oggi definiremo alla moda. Una realizzazione sicuramente sorprendente che ci fa pensare che il Duce, che certo già prima della realizzazione non doveva essere all’oscuro delle idee dei progettisti, avesse nei riguardi dell’architettura moderna un’apertura forse ancora maggiore di quella che gli è stata attribuita. La casa, non priva di ingenuità, di elementi fuori scala e di qualche pacchianeria, in linea con il carattere sia dei Petacci che di Mussolini, è comunque una tra le opere moderne migliori che si realizzano in quegli anni a Roma. Nel dopoguerra Monaco e Luccichenti si dedicano anch’essi alla realizzazione di palazzine di sapore post purista. Le loro opere si distinguono da quelle di Ugo per un approccio più elegante e più disimpegnato. Sicuramente meno sofferto. I due hanno una maggiore propensione a seguire le mode, anche se sempre a un livello elevato e, direi, anche anticipandole. Villa Gombo nella tenuta di San Rossore è, a mio avviso, un capolavoro, a partire dalla intelligente idea di staccarla dal terreno sospendendola su esili pilastri che, allo stesso tempo, delimitano una virtuale corte interna. L’apertura dello studio ai molteplici linguaggi dell’Italia della ricostruzione permette le più diverse e riuscite collaborazioni: per esempio nella realizzazione del villaggio Olimpico a Roma, un’opera a mio parere insuperata proprio perché è stato il felice frutto di una collaborazione a più mani di bravi architetti (oltre a Monaco e Luccichenti, Adalberto Libera, Luigi Moretti, Vittorio Cafiero).

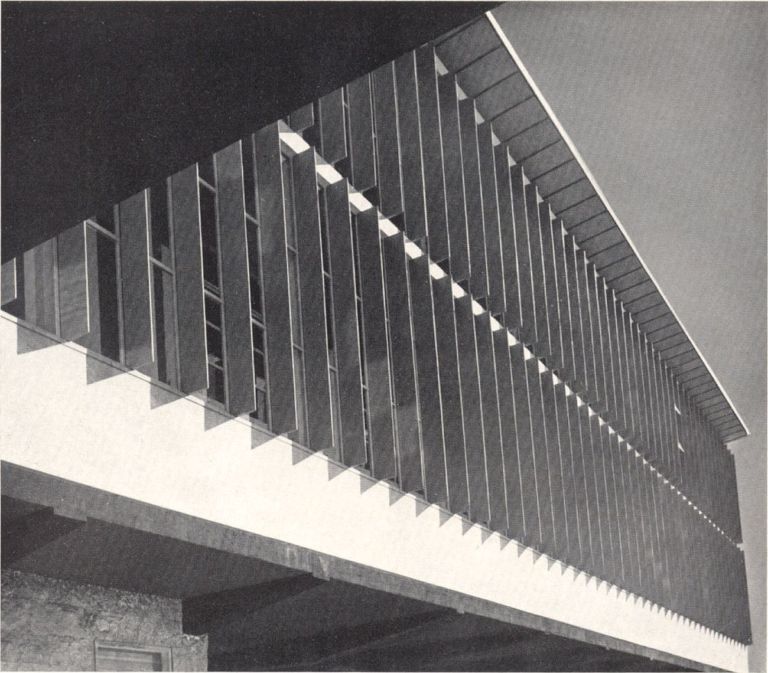

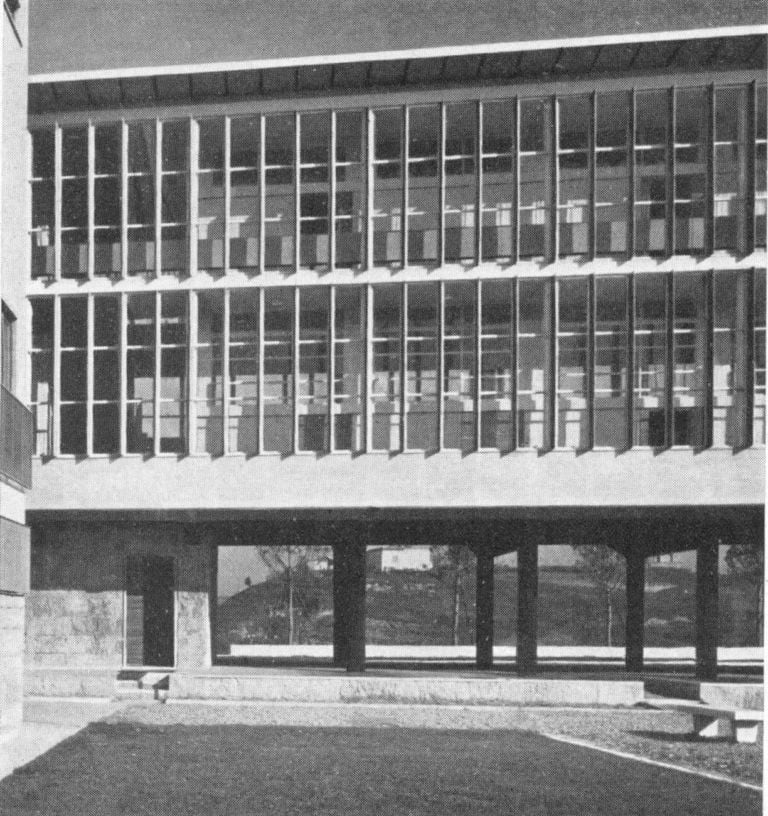

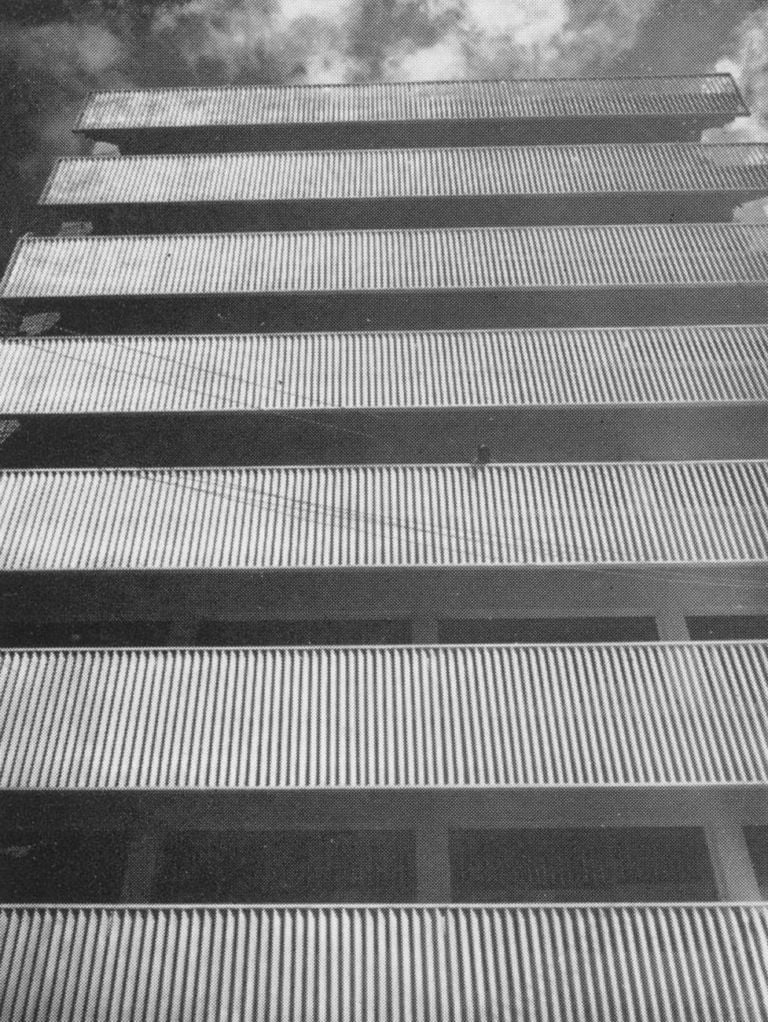

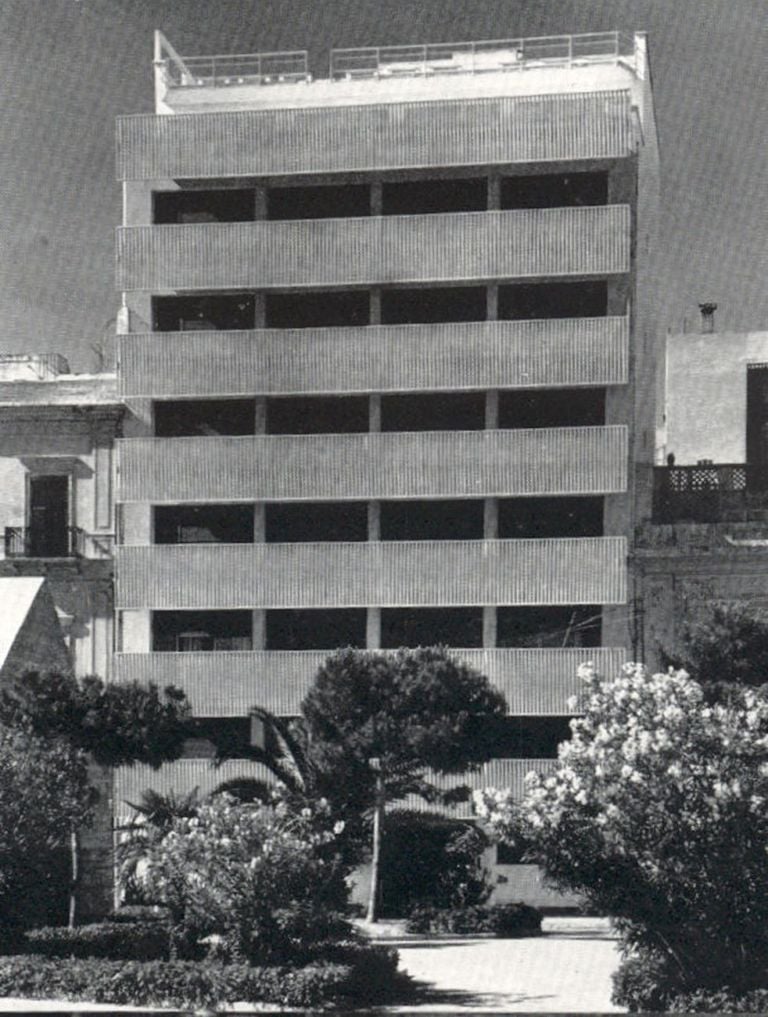

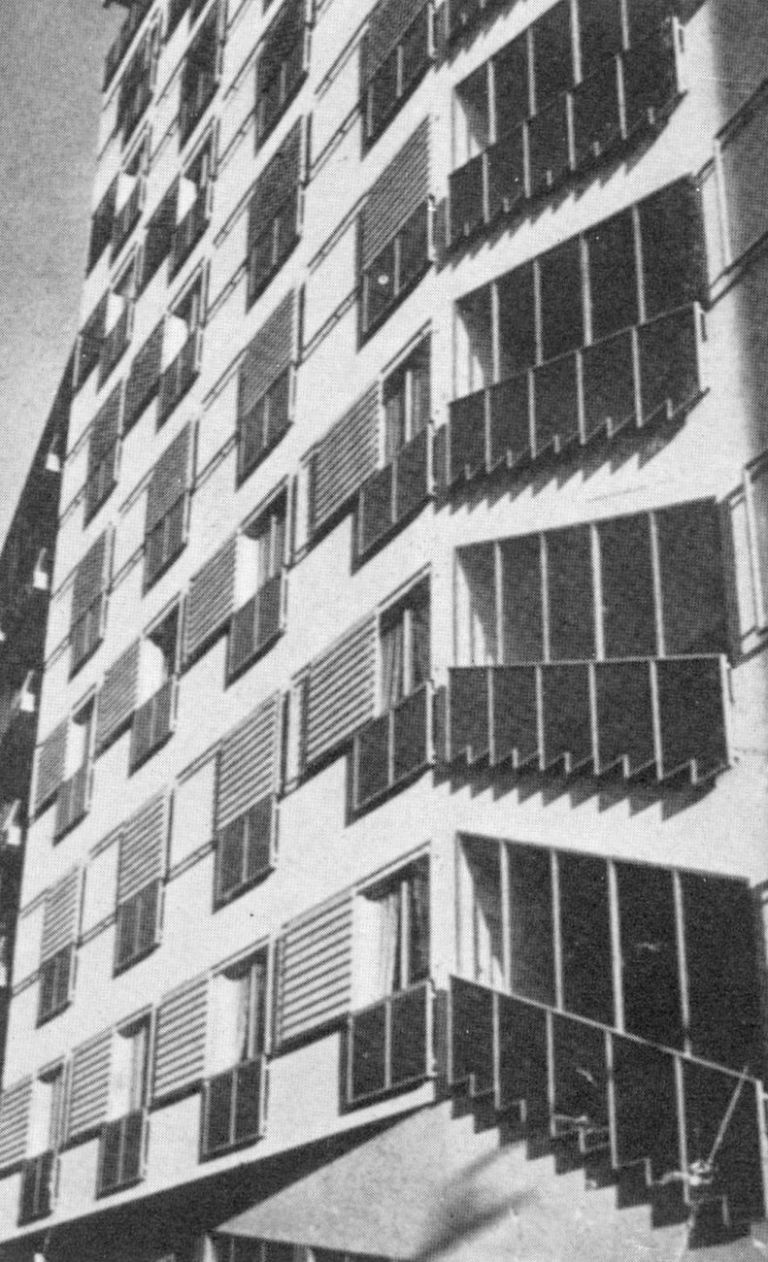

Vi è poi uno dei più begli edifici della Capitale: l’Hotel Jolly in Corso Italia (1968-1971), caratterizzato dagli eleganti brise soleil in ferro. Segno di come lo studio sapesse guardare a quanto di meglio si realizzava fuori dai confini italiani. In particolare da parte della scuola di Eero Saarineen con gli edifici della John Deere World Headquarters. Ricordo ancora che stavo all’università quando il professore di materiali ci proiettò le diapositive del Jolly di Monaco e Luccichenti e dell’edificio a Piazza Cola di Rienzo di Alvaro Ciaramaglia (un altro grande progettista rimosso e dimenticato), citandoli come esempi di cattiva architettura e di pessimo uso dei materiali. A me, devo dire, questi edifici sembrano ancora bellissimi. E con il passare degli anni ne ho sempre più conferma.

P.S. Devo ringraziare Carlo Ragaglini per alcune preziose informazioni su Ugo Luccichenti avute per telefono e dalla lettura di una pagina Facebook da lui curata. Per chi voglia approfondire la coppia Monaco Luccichenti rimando all’eccellente libro di Paolo Melis edito da Electa.

‒ Luigi Prestinenza Puglisi

LE PUNTATE PRECEDENTI

Architetti d’Italia #1 – Renzo Piano

Architetti d’Italia #2 – Massimiliano Fuksas

Architetti d’Italia #3 – Stefano Boeri

Architetti d’Italia #4 – Marco Casamonti

Architetti d’Italia #5 – Cino Zucchi

Architetti d’Italia#6 – Maria Giuseppina Grasso Cannizzo

Architetti d’Italia#7 – Adolfo Natalini

Architetti d’Italia#8 – Benedetta Tagliabue

Architetti d’Italia#9 – Michele De Lucchi

Architetti d’Italia#10 – Vittorio Gregotti

Architetti d’Italia#11 – Paolo Portoghesi

Architetti d’Italia#12 – Mario Cucinella

Architetti d’Italia #13 ‒ Mario Bellini

Architetti d’Italia #14 ‒ Franco Purini

Architetti d’Italia #15 ‒ Italo Rota

Architetti d’Italia #16 ‒ Franco Zagari

Architetti d’Italia #17 ‒ Guendalina Salimei

Architetti d’Italia #18 ‒ Guido Canali

Architetti d’Italia #19 ‒ Teresa Sapey

Architetti d’Italia #20 ‒ Gianluca Peluffo

Architetti d’Italia #21 ‒ Alessandro Mendini

Architetti d’Italia #22 ‒ Carlo Ratti

Architetti d’Italia #23 ‒ Umberto Riva

Architetti d’Italia #24 ‒ Massimo Pica Ciamarra

Architetti d’Italia #25 ‒ Francesco Venezia

Architetti d’Italia #26 ‒ Dante Benini

Architetti d’Italia #27 ‒ Sergio Bianchi

Architetti d’Italia #28 ‒ Bruno Zevi

Architetti d’Italia #29 ‒ Stefano Pujatti

Architetti d’Italia #30 ‒ Aldo Rossi

Architetti d’Italia #31 ‒ Renato Nicolini

Architetti d’Italia #32 ‒ Luigi Pellegrin

Architetti d’Italia #33 ‒ Studio Nemesi

Architetti d’Italia #34 ‒ Francesco Dal Co

Architetti d’Italia #35 ‒ Marcello Guido

Architetti d’Italia #36 ‒ Manfredo Tafuri

Architetti d’Italia #37 ‒ Aldo Loris Rossi

Architetti d’Italia #38 ‒ Giacomo Leone

Architetti d’Italia #39 ‒ Gae Aulenti

Architetti d’Italia #40 ‒ Andrea Bartoli

Architetti d’Italia#41 ‒ Giancarlo De Carlo

Architetti d’Italia #42 ‒ Leonardo Ricci

Architetti d’Italia #43 ‒ Sergio Musmeci

Architetti d’Italia #44 ‒ Carlo Scarpa

Architetti d’Italia #45 ‒ Alessandro Anselmi

Architetti d’Italia #46 ‒ Orazio La Monaca

Architetti d’Italia #47 ‒ Luigi Moretti

Architetti d’Italia #48 ‒ Ignazio Gardella

Architetti d’Italia #49 ‒ Maurizio Carta

Architetti d’Italia #50 ‒ Gio Ponti

Architetti d’Italia #51 ‒ Vittorio Sgarbi

Architetti d’Italia #52 ‒ Fabrizio Carola

Architetti d’Italia #53 ‒ Edoardo Persico

Architetti d’Italia #54 ‒ Alberto Cecchetto

Architetti d’Italia #55 ‒ Fratelli Castiglioni

Architetti d’Italia #56 ‒ Marcello Piacentini

Architetti d’Italia #57 ‒ Massimo Mariani

Architetti d’Italia #58 – Giuseppe Terragni

Architetti d’Italia #59 – Vittorio Giorgini

Architetti d’Italia #60 – Massimo Cacciari

Architetti d’Italia #61 – Carlo Mollino

Architetti d’Italia #62 – Maurizio Sacripanti

Architetti d’Italia #63 – Ettore Sottsass

Architetti d’Italia #64 – Franco Albini

Architetti d’Italia #65 – Armando Brasini

Architetti d’Italia #66 – Camillo Botticini

Architetti d’Italia #67 – Antonio Citterio

Architetti d’Italia # 68 – Oreste Martelli Castaldi

Architetti d’Italia #69 – Paolo Soleri

Architetti d’Italia #70 – Giovanni Michelucci

Architetti d’Italia #71 – Lucio Passarelli

Architetti d’Italia #72 – Marcello d’Olivo

Architetti d’Italia #73 – Venturino Ventura

1 / 56

1 / 56

2 / 56

2 / 56

3 / 56

3 / 56

4 / 56

4 / 56

5 / 56

5 / 56

6 / 56

6 / 56

7 / 56

7 / 56

8 / 56

8 / 56

9 / 56

9 / 56

10 / 56

10 / 56

11 / 56

11 / 56

12 / 56

12 / 56

13 / 56

13 / 56

14 / 56

14 / 56

15 / 56

15 / 56

16 / 56

16 / 56

17 / 56

17 / 56

18 / 56

18 / 56

19 / 56

19 / 56

20 / 56

20 / 56

21 / 56

21 / 56

22 / 56

22 / 56

23 / 56

23 / 56

24 / 56

24 / 56

25 / 56

25 / 56

26 / 56

26 / 56

27 / 56

27 / 56

28 / 56

28 / 56

29 / 56

29 / 56

30 / 56

30 / 56

31 / 56

31 / 56

32 / 56

32 / 56

33 / 56

33 / 56

34 / 56

34 / 56

35 / 56

35 / 56

36 / 56

36 / 56

37 / 56

37 / 56

38 / 56

38 / 56

39 / 56

39 / 56

40 / 56

40 / 56

41 / 56

41 / 56

42 / 56

42 / 56

43 / 56

43 / 56

44 / 56

44 / 56

45 / 56

45 / 56

46 / 56

46 / 56

47 / 56

47 / 56

48 / 56

48 / 56

49 / 56

49 / 56

50 / 56

50 / 56

51 / 56

51 / 56

52 / 56

52 / 56

53 / 56

53 / 56

54 / 56

54 / 56

55 / 56

55 / 56

56 / 56

56 / 56

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati