Architetti d’Italia. Cesare Ligini, lo sfortunato

Quasi dimenticato dalla critica, Cesare Ligini torna alla ribalta nel racconto di Luigi Prestinenza Puglisi, che ricorda i suoi più ambiziosi progetti architettonici. Fra spinte minimali e input barocchi.

Era stato Renato Nicolini a porre l’attenzione su Cesare Ligini. Ci tornava spesso, per difenderne l’opera nella rubrica che curava nella PresS/Tletter. E anche le volte che lo vedevo trovava sempre un modo di parlare di questo zio di parte materna, insieme agli altri due architetti che avevano dato lustro alla famiglia. Erano il padre, Roberto Nicolini, e uno zio acquisito, Mario De Renzi. La sorella di Cesare Ligini, Ida, aveva infatti sposato Roberto, il padre di Renato, e una cugina, figlia della sorella della nonna, aveva sposato Mario De Renzi.

Nonostante Ligini avesse realizzato edifici di straordinario interesse, il suo nome, nei primi anni del Duemila, era conosciuto da pochi addetti ai lavori. E le due opere principali, costruite a Roma, barbaramente demolite. Nel 2008 era stato abbattuto il Velodromo disegnato in occasione dei giochi olimpici a Roma, considerato il migliore impianto nel suo genere al mondo e, a partire dal concorso per il vicino nuovo Palazzo dei Congressi, se non prima, era iniziato il calvario, con successivi parziali smantellamenti, per le torri del ministero delle Finanze dell’Eur, probabilmente uno dei più interessanti complessi di edifici a destinazione terziaria della Capitale.

CHI ERA CESARE LIGINI

Cesare Ligini appariva come l’architetto segnato da un destino cinico. Più sfortunato di lui, probabilmente, era stato solo Minoru Yamasaki, il progettista autore del complesso residenziale Pruitt-Igoe a St. Louis e delle Torri Gemelle di New York. La demolizione di Pruitt-Igoe, secondo Charles Jencks, aveva sancito la definitiva crisi del Modernismo negli Stati Uniti e l’abbattimento delle Twin Towers la fine dell’euforia degli Anni Novanta. Nel caso di Ligini, l’abbattimento delle sue due opere migliori segnava il momento di peggiore insensibilità nei confronti di una tradizione, quella degli Anni Sessanta, che aveva fatto la fortuna dell’architettura italiana. E, insieme, la damnatio memoriae di un architetto di valore che aveva contribuito, nella Capitale, alla creazione di un mondo che prima o poi, quando cesserà questa moda ecologista, tradizionalista e moralista, dovremo riscoprire.

Cesare Ligini nasce a Roma nel 1913 da Alfredo Ligini ed Enrica Sarrocchi. Il padre si occupa di installazioni in legno per le mostre della Quadriennale e, successivamente, apre una falegnameria. Nel laboratorio paterno Cesare impara le arti della scenografia e dell’allestimento che gli saranno utili per le numerose mostre che curerà durante la carriera professionale. Si laurea nel 1939 e dal 1940 al 1944 è impegnato come ufficiale di artiglieria al fronte. Terminata la guerra, partecipa al concorso per il Monumento ai Caduti delle Fosse Ardeatine con Beniamino Barletti e il cognato Roberto Nicolini. Apre uno studio professionale a via Leccosa con il suo amico e collega Silvano Ricci. Punta ai concorsi banditi in quegli anni per la realizzazione delle opere pubbliche di cui l’Italia ha bisogno. I risultati sono lusinghieri: alcune vittorie e numerose segnalazioni che premiano l’impegno profuso, anche dal punto di vista del disegno ‒ Ligini ha una bella mano. Tra questi ricordiamo il concorso per il cimitero di Prima Porta a Roma (1945), per la Chiesa di sant’Antonio a Recoaro (1948), per l’Ospedale Traumatologico Ortopedico a Roma (1948), per il Quartiere della Fiera del Mare a Taranto (1950-52), per le scuole elementari a 5 aule (1955).

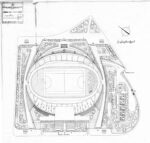

Cesare Ligini, Velodromo Olimpico, Roma, planimetria

IL PROGETTO PER IL VELODROMO DI ROMA

È la vittoria al concorso per il Velodromo per la Capitale, bandito nel 1955 pensando ai Giochi Olimpici del 1960, che lancia lo studio Ligini e Ricci, insieme a Dagoberto Ortensi. Lo stadio per 20.000 spettatori si caratterizza per l’ineccepibile eleganza. Così lo descrive Bruno Zevi in una recensione entusiasta: “Forma chiusa, continua a doppio crescent, ma più sviluppata dalla parte del rettilineo di arrivo”. I progettisti evitano la retorica che punta sui muscoli gonfiati, cioè all’estetica delle strutture in cemento armato. Puntano sulla leggerezza. A partire dalla scelta di edificare le gradinate su collinette artificiali in modo da diminuire l’impatto visivo della struttura rispetto all’intorno. “L’arte” ‒ continua Zevi ‒ “non è mai chiassosa”. Il velodromo si caratterizza inoltre per uno studio meticoloso delle visuali, ottenuto variando, oltre che l’andamento trasversale delle tribune, anche quello longitudinale, in modo da garantire, in ogni punto, la perfetta visuale della pista. Unanime il giudizio della stampa: “Il velodromo più perfetto e più bello del mondo” titola per esempio il Corriere Sportivo del 2 novembre 1958, sottolineando il rapporto unico e indissolubile tra pista e tribune e l’essenzialità complessiva di un edificio fatto di terra e di cemento, perfettamente armonizzato nel paesaggio.

IL CONCORSO PER IL MINISTERO DELLE FINANZE

Nel 1956 Ligini con Amedeo Luccichenti, Pier Luigi Nervi e altri partecipa al concorso per l’Aeroporto di Fiumicino a Roma e, sempre con Dagoberto Ortensi e Silvano Ricci, per la ricostruzione dello Stadio Nazionale a Roma. Ma è nell’anno successivo, il 1957, che vince con Cafiero, Marinucci, Venturi e Boccianti il concorso per il Ministero delle Finanze. Si tratta di tre prismi vetrati e un edificio basso a pianta quadrata tra viale Cristoforo Colombo e viale America ubicati in un lotto di 16.000 metri quadrati. Anche questa opera entusiasma la critica e in primis Bruno Zevi, che scrive un commento estremamente favorevole. Finalmente, sostiene, il linguaggio contemporaneo approda all’Eur. Un organismo perfetto in cui la qualità distributiva coincide con il rigore funzionale. Nota l’influsso miesiano e si sofferma sulla scelta volumetrica che privilegia il vuoto, esistente tra i tre prismi vetrati, sul pieno.

Osservando il Velodromo e il Ministero delle Finanze, potremmo pensare che Ligini si muova all’interno di un’estetica minimalista. In realtà, come molti architetti romani della propria generazione, non esita a sperimentare forme ed etimi tra loro diversi. Comprese suggestioni organiche, espressioniste e barocche. La soluzione ai problemi non passa mai per uno stile preconcetto. E neanche per la rispondenza a parametri parziali. Lo si capisce leggendo uno scritto che dedica all’allora di moda architettura parametrica, dove mostra con dovizia di argomentazioni che proprio applicando parametri matematici considerati inoppugnabili si arriva al disegno di uno stadio completamente inservibile dal punto di vista pratico.

Le Torri Ligini viste dalla vicina stazione della metropolitana EUR Fermi nel 1967. Photo Archivio Paolo Monti

GLI ALTRI PROGETTI DI LIGINI

Introverso e solitario (a differenza del collega e socio Silvano Ricci), Ligini è convinto che ogni edificio sia un caso a sé e che il calcolo matematico e le considerazioni funzionali non bastano a risolvere i problemi dell’architettura. Lo mostra nel concorso per la nuova sede del Palazzo di Giustizia di Lecce (1961-62 con Beniamino Barletti), dove riprende i temi della città barocca corrodendo il sistema assiale e ideando fronti ricoperti da cancellate in ferro battuto, e lo dimostra nel concorso per i nuovi uffici della Camera dei Deputati a Roma (1967), dove realizza un giardino verticale, ottenuto attraverso un sistema di terrazze verdi che negano la chiusura tradizionale di un prospetto chiuso e ben disegnato. Un progetto che anticipa gli edifici verdi di Emilio Ambasz per non parlare delle esperienze recenti di verde verticale. Vi è poi il padiglione per l’Expo di Osaka del 1970, una struttura appesa a due grandi pilastri a forma di I, che fungono da richiamo per il pubblico. Il padiglione, ideato con Vincenzo ed Edoardo Monaco, Alessandro Martini e altri, vince il primo premio al concorso grazie a un ingegnoso sistema di tamponature curve in plexiglas, a un tetto disegnato da Giuseppe Capogrossi, e a un ristorante sospeso, ma viene rifiutato, insieme a quello di Sacripanti, giunto secondo, per presunte difficoltà di realizzazione.

Il progetto che personalmente preferisco di Ligini è la Chiesa a Gela del 1965, una interpretazione in chiave romana delle architetture medioevali e di Antoni Gaudí. Giocata in altezza, si caratterizza per tre pinnacoli visibili dalla campagna sottostante. Decorazioni e giochi di luce innestati su una pianta a matrici curve la avrebbero resa, se realizzata, un’opera indimenticabile. È l’altra anima di Cesare Ligini, surreale e barocca, che l’architetto perseguiva attraverso una attività parallela di pittore.

‒ Luigi Prestinenza Puglisi

LE PUNTATE PRECEDENTI

Architetti d’Italia #1 – Renzo Piano

Architetti d’Italia #2 – Massimiliano Fuksas

Architetti d’Italia #3 – Stefano Boeri

Architetti d’Italia #4 – Marco Casamonti

Architetti d’Italia #5 – Cino Zucchi

Architetti d’Italia#6 – Maria Giuseppina Grasso Cannizzo

Architetti d’Italia#7 – Adolfo Natalini

Architetti d’Italia#8 – Benedetta Tagliabue

Architetti d’Italia#9 – Michele De Lucchi

Architetti d’Italia#10 – Vittorio Gregotti

Architetti d’Italia#11 – Paolo Portoghesi

Architetti d’Italia#12 – Mario Cucinella

Architetti d’Italia #13 ‒ Mario Bellini

Architetti d’Italia #14 ‒ Franco Purini

Architetti d’Italia #15 ‒ Italo Rota

Architetti d’Italia #16 ‒ Franco Zagari

Architetti d’Italia #17 ‒ Guendalina Salimei

Architetti d’Italia #18 ‒ Guido Canali

Architetti d’Italia #19 ‒ Teresa Sapey

Architetti d’Italia #20 ‒ Gianluca Peluffo

Architetti d’Italia #21 ‒ Alessandro Mendini

Architetti d’Italia #22 ‒ Carlo Ratti

Architetti d’Italia #23 ‒ Umberto Riva

Architetti d’Italia #24 ‒ Massimo Pica Ciamarra

Architetti d’Italia #25 ‒ Francesco Venezia

Architetti d’Italia #26 ‒ Dante Benini

Architetti d’Italia #27 ‒ Sergio Bianchi

Architetti d’Italia #28 ‒ Bruno Zevi

Architetti d’Italia #29 ‒ Stefano Pujatti

Architetti d’Italia #30 ‒ Aldo Rossi

Architetti d’Italia #31 ‒ Renato Nicolini

Architetti d’Italia #32 ‒ Luigi Pellegrin

Architetti d’Italia #33 ‒ Studio Nemesi

Architetti d’Italia #34 ‒ Francesco Dal Co

Architetti d’Italia #35 ‒ Marcello Guido

Architetti d’Italia #36 ‒ Manfredo Tafuri

Architetti d’Italia #37 ‒ Aldo Loris Rossi

Architetti d’Italia #38 ‒ Giacomo Leone

Architetti d’Italia #39 ‒ Gae Aulenti

Architetti d’Italia #40 ‒ Andrea Bartoli

Architetti d’Italia#41 ‒ Giancarlo De Carlo

Architetti d’Italia #42 ‒ Leonardo Ricci

Architetti d’Italia #43 ‒ Sergio Musmeci

Architetti d’Italia #44 ‒ Carlo Scarpa

Architetti d’Italia #45 ‒ Alessandro Anselmi

Architetti d’Italia #46 ‒ Orazio La Monaca

Architetti d’Italia #47 ‒ Luigi Moretti

Architetti d’Italia #48 ‒ Ignazio Gardella

Architetti d’Italia #49 ‒ Maurizio Carta

Architetti d’Italia #50 ‒ Gio Ponti

Architetti d’Italia #51 ‒ Vittorio Sgarbi

Architetti d’Italia #52 ‒ Fabrizio Carola

Architetti d’Italia #53 ‒ Edoardo Persico

Architetti d’Italia #54 ‒ Alberto Cecchetto

Architetti d’Italia #55 ‒ Fratelli Castiglioni

Architetti d’Italia #56 ‒ Marcello Piacentini

Architetti d’Italia #57 ‒ Massimo Mariani

Architetti d’Italia #58 – Giuseppe Terragni

Architetti d’Italia #59 – Vittorio Giorgini

Architetti d’Italia #60 – Massimo Cacciari

Architetti d’Italia #61 – Carlo Mollino

Architetti d’Italia #62 – Maurizio Sacripanti

Architetti d’Italia #63 – Ettore Sottsass

Architetti d’Italia #64 – Franco Albini

Architetti d’Italia #65 – Armando Brasini

Architetti d’Italia #66 – Camillo Botticini

Architetti d’Italia #67 – Antonio Citterio

Architetti d’Italia # 68 – Oreste Martelli Castaldi

Architetti d’Italia #69 – Paolo Soleri

Architetti d’Italia #70 – Giovanni Michelucci

Architetti d’Italia #71 – Lucio Passarelli

Architetti d’Italia #72 – Marcello d’Olivo

Architetti d’Italia #73 – Venturino Ventura

Architetti d’Italia #74 ‒ Ugo e Amedeo Luccichenti

Architetti d’Italia #75 – Walter Di Salvo

Architetti d’Italia #76 – Luigi Cosenza

Architetti d’Italia #77 – Lina Bo Bardi

Architetti d’Italia #78 – Adriano Olivetti

Architetti d’Italia #79 – Ernesto Nathan Rogers

Architetti d’Italia #80 – Mario Galvagni

Architetti d’Italia #81 – Ludovico Quaroni

Architetti d’Italia #82 – Adalberto Libera

Architetti d’Italia #83 – Vittoriano Viganò

Architetti d’Italia #84 – Cesare Leonardi

Architetti d’Italia #85 – Leonardo Savioli

Architetti d’Italia #86 – Giuseppe Vaccaro

Architetti d’Italia #87 – Eugenio Gentili Tedeschi

Architetti d’Italia #88 – Luigi Figini e Gino Pollini

Architetti d’Italia #89 – Mario Ridolfi

Architetti d’Italia #90 – Giuseppe Samonà

Architetti d’Italia #91 – Giorgio Grassi

Architetti d’Italia #92 – Riccardo Morandi

Architetti d’Italia #93 – Giuseppe Pagano

Architetti d’Italia #94 – Luigi Caccia Dominioni

Architetti d’Italia #95 – Vittorio Mazzucconi

Architetti d’Italia #96 – Pier Luigi Nervi

Architetti d’Italia #97 – Paolo Riani

Architetti d’Italia #98 –Giuseppe Perugini e Uga de Plaisant

Architetti d’Italia #99 ‒ Francesco Palpacelli

Architetti d’Italia #100 ‒ Carlo Melograni

Architetti d’Italia #101 – Gabetti e Isola

Architetti d’Italia #102 – Alvaro Ciaramaglia

Architetti d’Italia #103 – Gianfranco Franchini

Architetti d’Italia #104 – Carlo Aymonino

Architetti d’Italia #105 ‒ Giovanni Klaus Koenig

Architetti d’Italia #106 – Sandro Lazier

Architetti d’Italia #107 – Giovanni Muzio

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati