“Ho scelto di star dalla parte dei badilanti e dei minatori della mia terra, quelli che lavorano nell’acqua gelida con le gambe succhiate dalle sanguisughe, quelli che cento, duecento metri sotto terra consumano giorno a giorno i polmoni respirando polvere di silicio”. Luciano Bianciardi (Grosseto, 1922 – Milano, 1971) dedica il suo primo romanzo agli umili e agli irregolari, sottolineando le possibili conseguenze sociali negative del miracolo economico nell’Italia degli Anni Sessanta, attraverso libri, saggi e articoli dal tono polemico e graffiante, apparsi su quotidiani come Il Giorno e riviste come Il Mondo.

Chi era Luciano Bianciardi

Luciano Bianciardi era nato a Grosseto, figlio del cassiere di banca Atide e della maestra elementare Adele Guidi. Da bambino studia violoncello e legge saggi storici; dopo aver completato con successo gli studi classici si iscrive alla facoltà di Lettere dell’Università di Pisa. Nel 1943 viene chiamato alle armi e quindi è obbligato a interrompere gli studi; la sua fede antifascista lo convince ad iscriversi al partito d’Azione alla fine della guerra, mentre frequenta la Scuola Normale, dove si laurea nel 1947 con una tesi sul pensiero di John Dewey. Influenzato dagli scritti di Gramsci e dalla cultura americana, inizia ad insegnare inglese alle scuole medie prima e filosofia ai licei poi, finché nel 1951 viene nominato direttore della Biblioteca Chelliana di Grosseto, riaperta dopo i bombardamenti bellici. In questa nuova veste lancia il Bibliobus, un autobus che porta i libri negli sperduti paesi di campagna, dove non sarebbero mai arrivati.

Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro.

Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro.

PAX, il bisettimanale sul turismo culturale Approfondimenti sul turismo culturale come chiave di comprensione dei territori e delle comunità che li abitano.

L’impegno di Luciano Bianciardi

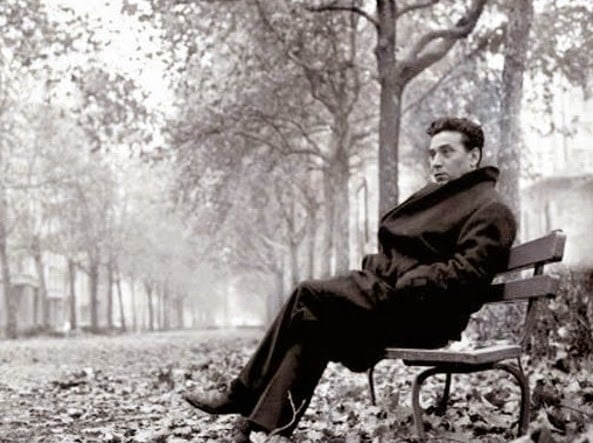

Negli Anni Cinquanta la sua vena attivista sembra inarrestabile: collabora con Belfagor, nel 1953 pubblica su Il Mondo, nel 1954 su Il Contemporaneo e con il suo amico Carlo Cassola realizza un’inchiesta per Avanti! sui minatori della Maremma, pubblicata da Laterza nel 1956 in forma di libro. Si tratta di un impietoso spaccato sulla miseria delle famiglie di minatori nel paesino di Ribolla, dove il 4 maggio 1954 esplode, uno dei pozzi della miniera di lignite della Montecatini, uccidendo 43 lavoratori. Per Bianciardi è un vero choc, destinato a modificare la sua vita per sempre. Deluso dalla sconfitta storica della classe operaia e dalla possibilità di trasformare la società italiana, abbandona per sempre la lotta di classe e si trasferisce a Milano, dove partecipa alla nascita della casa editrice Feltrinelli, per la quale traduce il secondo libro pubblicato, Il flagello della svastica di Lord Russell di Liverpool.

Luciano Bianciardi tra scrittura e traduzione

L’attività di traduzione diventa il suo impiego principale: Bianciardi traduce un’ottantina di romanzi, tra i quali molti firmati da scrittori americani come Jack London, William Faulkner, John Steinbeck e Henry Miller, del quale traduce Tropico del Cancro e Tropico del Capricorno. Il suo impego da Feltrinelli non dura molto: viene licenziato ma i rapporti con la casa editrice rimangono buoni, tanto che nel 1957 pubblica il primo romanzo di Bianciardi, Il lavoro culturale: un racconto autobiografico incentrato sulla formazione di un giovane intellettuale nel dopoguerra. Due anni dopo esce con Bompiani L’integrazione seguito da La vita agra (1962) pubblicato da Rizzoli, dove racconta la sua rabbia verso la società capitalista attraverso la storia di un anarchico che voleva far saltare in aria il palazzo della Montecatini.

Il successo e l’oblio di Luciano Bianciardi

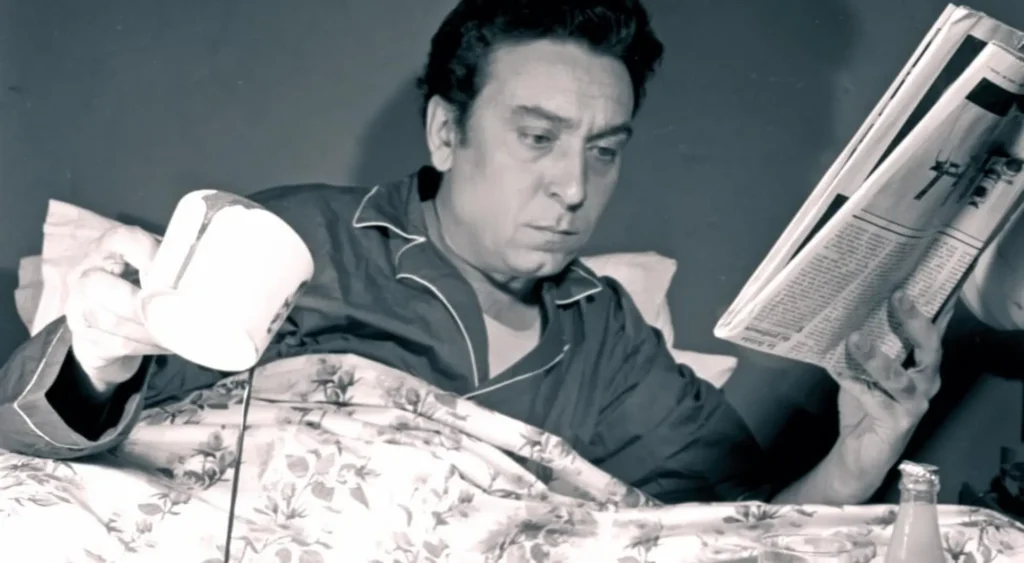

Il libro ha un successo immediato e travolgente, con 5mila copie vendute in dieci giorni: Bianciardi diventa un personaggio popolare. La Rai lo intervista nella casa milanese in via Domenichino 2 e il regista Luigi Silori gira un servizio televisivo dove Bianciardi legge la pagina del romanzo che descrive la sua uscita mattutina per caffè e sigarette, con un sottofondo di musica jazz. Il regista Carlo Lizzani vede il programma e nel 1964 decide di trasporre il romanzo in un film con Ugo Tognazzi, mentre negli stessi giorni Giorgio Bocca lo intervista sulla vita notturna milanese e i suoi locali malfamati. Ma il giro di promozione di La vita agra lo indebolisce fisicamente e psicologicamente: beve sempre di più e si chiude in sé stesso, scrivendo sempre meno per quotidiani e riviste intellettuali e si butta su un’editoria più popolare. “Finirà che mi daranno uno stipendio mensile solo per fare la parte dell’arrabbiato italiano. Il mondo va così – cioè male. Ma io non ci posso fare nulla. Quel che potevo fare l’ho fatto e non è servito a niente” scrive in quel periodo. Depresso e alcolizzato, muore a Milano nel 1971 di cirrosi epatica. Dopo più di vent’anni di oblio, nel 1993 esce la biografia di Pino Corrias Vita agra di un anarchico da Baldini & Castoldi, che ha riportato alla luce la personalità scomoda ma visionaria di uno scrittore “irregolare”.

Ludovico Pratesi

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Gli episodi precedenti

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Lettera, la newsletter quotidiana Non perdetevi il meglio di Artribune! Ricevi ogni giorno un'e-mail con gli articoli del giorno e partecipa alla discussione sul mondo dell'arte.

Ludovico Pratesi

Curatore e critico d'arte. Dal 2001 al 2017 è stato Direttore artistico del Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro Direttore della Fondazione Guastalla per l'arte contemporanea. Direttore artistico dell’associazione Giovani Collezionisti. Professore di Didattica dell’arte all’Università IULM di Milano Direttore…