I dimenticati dell’arte. Mimì Quilici Buzzacchi, la pittrice apprezzata da Antonioni

Furono molti gli estimatori dell’opera pittorica di Mimì Quilici Buzzacchi, da Filippo de Pisis a Michelangelo Antonioni. Qui ne ripercorriamo la storia

Suo figlio, il regista Folco Quilici, è ben più noto di lei, ma l’intensità della pittura di Mimì Quilici Buzzacchi (Medole, 1903 ‒ Roma, 1990), all’anagrafe Emma Buzzacchi, merita di essere riscoperta. Nipote del medico garibaldino Giovanni Buzzacchi, Mimì trascorre la sua giovinezza in una famiglia borghese colta e illuminata tra Medola e Ferrara, dove si trasferisce nel 1929 dopo il matrimonio con il giornalista Nello Quilici, che le darà due figli, Folco e Vieri.

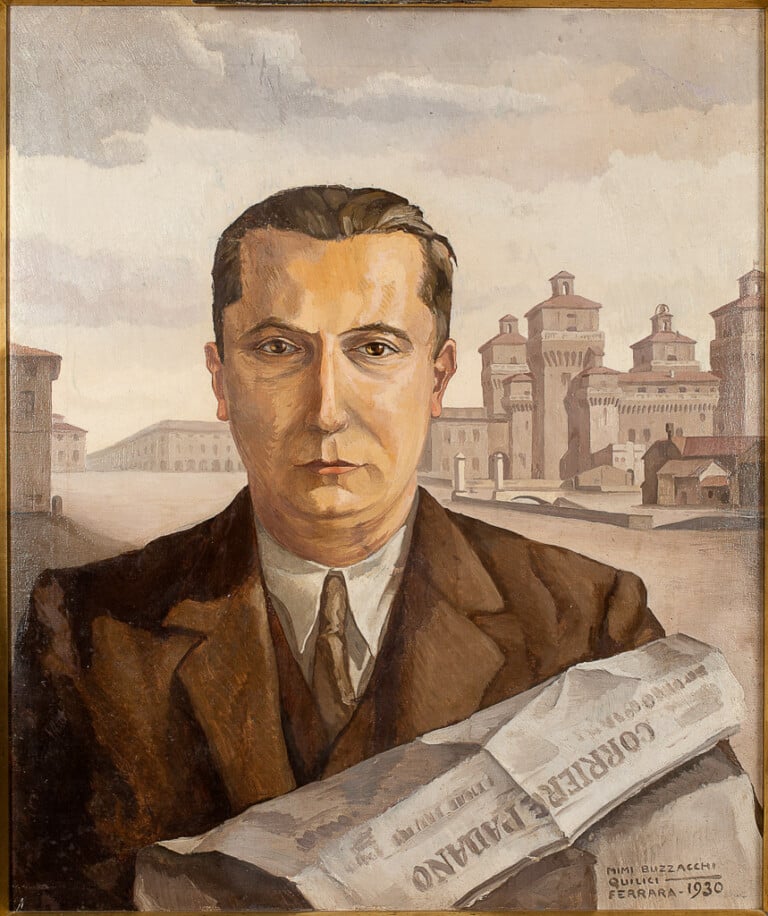

Maria Quilici Buzzacchi, Autoritratto al torchio, 1926 ca., 45×40 cm, olio su tavola. Courtesy Archivio Mimì Quilici Buzzacchi, Roma

LA STORIA DI MIMÌ QUILICI BUZZACCHI

Allieva del pittore piemontese Edgardo Rossaro, fin da giovane Mimì comincia a esporre i suoi paesaggi figurativi, accesi di colori, in mostre regionali, grazie alle quali ottiene tanto successo da essere invitata alla Biennale di Venezia nel 1928, dove sarà presente regolarmente fino al 1950. In quel periodo conosce Filippo de Pisis, che scrive di lei nel 1925: “Mimì Buzzacchi dipinge come sorride e come si muove senza alcuno sforzo voglio dire, ed è per di più autodidatta”. Nel 1931 Carlo Socrate presenta la sua prima personale alla Casa degli Artisti a Milano, e nello stesso anno viene invitata alla prima edizione della Quadriennale. Negli Anni Trenta frequenta Achille Funi, che era ospite a casa Quilici mentre era impegnato nella decorazione ad affresco della sala dell’Arengo del Municipio di Ferrara tra il 1934 e il 38.

In quel periodo realizza ritratti e paesaggi di chiara impronta novecentesca e lavora molto anche con la xilografia, soprattutto per le copertine della Rivista di Ferrara, dal 1933 al ’35. Nel 1938 comincia a preparare gli affreschi (oggi perduti) per la Cappella del Villaggio Corradini in Libia, che hanno come soggetto La glorificazione delle sante Felicita e Perpetua. L’opera viene terminata nel 1940, l’anno in cui muore il marito, che viaggiava sull’aereo di Italo Balbo, nell’incidente aereo di Tobruk. Durante la Seconda Guerra Mondiale soggiorna in un paesino del bergamasco, e dal 1945 si trasferisce con la famiglia a Roma, rimanendo sempre affezionata al paesaggio del Delta del Po. Negli Anni Cinquanta ritorna nelle valli di Comacchio, protagonista di un ciclo di dipinti esposti nel 1960 al chiostrino di San Romano a Ferrara, in una mostra presentata da Giorgio Bassani, che scrive di lei: “Secondo me, la signora Quilici non ha mai prodotto nessuna immagine figurativa lontanamente paragonabile, quanto a riuscita poetica, a questi paesaggi del Delta padano”. Tra i suoi estimatori figura anche il regista Michelangelo Antonioni, che nel 1963 descrive i suoi dipinti con queste parole:

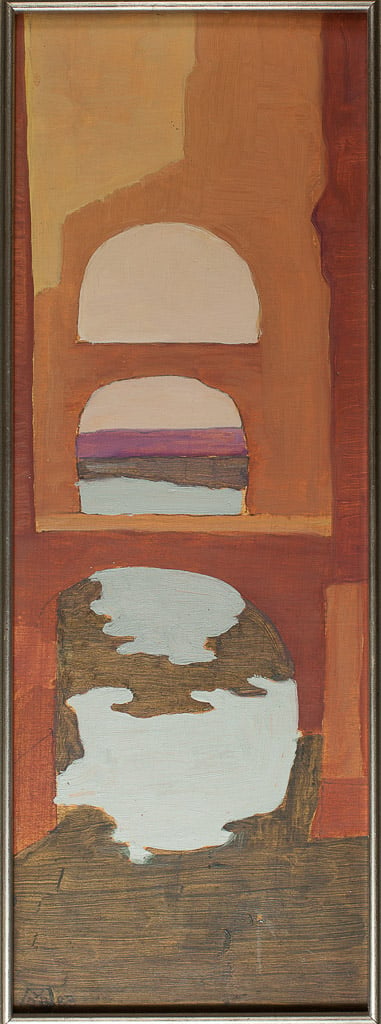

“Sono paesaggi in uno spazio ideale, quello della memoria forse… poi questo suo modo di comporli in una specie di armonia astratta”.

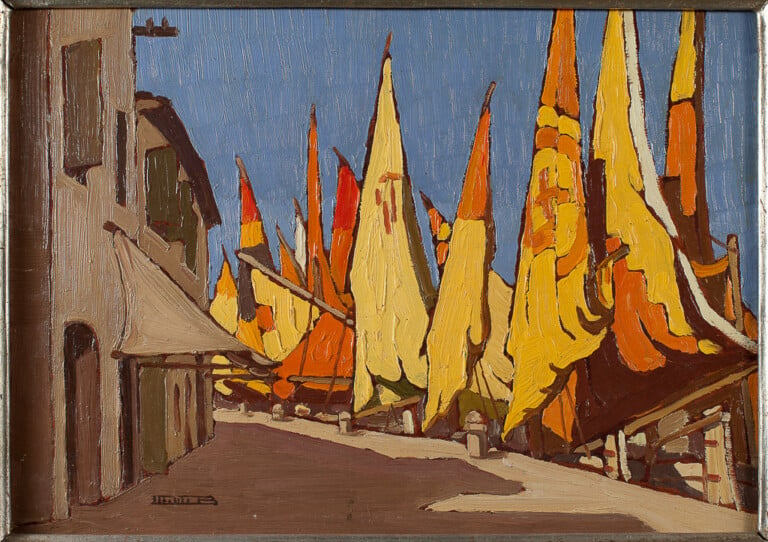

Maria Quilici Buzzacchi, Grande Val Brembana, 1935, 70×90 cm, olio su tela. Courtesy Archivio Mimì Quilici Buzzacchi, Roma

LA PITTURA DI MIMÌ QUILICI BUZZACCHI

Col passar del tempo la sua pittura si concentra su paesaggi caratterizzati dalla presenza dell’acqua, dalle anse del Tevere alle valli del Po, accompagnati dai panorami costieri di diverse località italiane, dal Monte Argentario a Maratea, con uno stile che tende verso l’astrattismo a partire dagli Anni Settanta. Nel 1967 partecipa a un viaggio lungo il Po insieme ad altri pittori, che si conclude con una mostra al Castello Estense di Ferrara, mentre nel 1972 presenta una serie di opere al Palazzo dei Diamanti. Negli Anni Ottanta è protagonista di una mostra antologica al Palazzo Bellini di Comacchio, mentre nel 1998 le viene dedicata un’ampia retrospettiva al Palazzo Massari di Ferrara e alla Torre Civica di Medole. Così la ricorda Lorenza Trucchi: “Mimì possedeva una cultura, meglio la memoria di una cultura, in certa misura nordica che in giovinezza aveva trovato un banco di prova nell’intensa e magistrale attività di xilografo. Il suo referente in pittura era Cézanne, ma riletto attraverso Morandi. Sarebbe tuttavia difficile incasellarla in scuola o definirla per tendenze”. Alla sua pittura la Galleria Comunale d’Arte Moderna ha dedicato nel 2016 la mostra Mimì Quilici Buzzacchi. Tra segno e colore, curata da Federica Pirani. L’opera dell’artista viene oggi conservata nel suo archivio, gestito dalla famiglia.

– Ludovico Pratesi

LE PUNTATE PRECEDENTI

I dimenticati dell’arte. Liliana Maresca

I dimenticati dell’arte. Antonio Gherardi

I dimenticati dell’arte. Brianna Carafa

I dimenticati dell’arte. Fernando Melani

I dimenticati dell’arte. Pietro Porcinai

I dimenticati dell’arte. Giuseppe Vannicola

I dimenticati dell’arte. Alberto Martini

I dimenticati dell’arte. Il Maestro di Castelsardo

I dimenticati dell’arte. Pilade Bertieri

I dimenticati dell’arte. Mario Puccini

I dimenticati dell’arte. Guglielmo Janni

I dimenticati dell’arte. Salvatore Meo

I dimenticati dell’arte. Federico Seneca

I dimenticati dell’arte. Il pittore Luigi Trifoglio

I dimenticati dell’arte. Clotilde Marghieri

I dimenticati dell’arte. Bruno Caraceni

I dimenticati dell’arte. Vincenzo Rabito

I dimenticati dell’arte. Giuseppe Novello

I dimenticati dell’arte. Carlo Romagnoli

I dimenticati dell’arte. Guido Seborga

I dimenticati dell’arte. Emanuele Rambaldi

I dimenticati dell’arte. Ennio Belsito

I dimenticati dell’arte. Colantonio

I dimenticati dell’arte. Edoardo Cacciatore

I dimenticati dell’arte. Matteo Olivero

I dimenticati dell’arte. Bortolo Sacchi

I dimenticati dell’arte. Alessandro De Feo

I dimenticati dell’arte. Ugo Celada da Virgilio

I dimenticati dell’arte. Paola Masino

I dimenticati dell’arte. Renato Tomassi

I dimenticati dell’arte. Gian Luigi Polidoro

I dimenticati dell’arte. Elsa De Giorgi

I dimenticati dell’arte. Franco Nonnis

I dimenticati dell’arte. Umberto Brunelleschi

I dimenticati dell’arte. Raffaello Brignetti

I dimenticati dell’arte. Ezechiele Leandro

I dimenticati dell’arte. Pietro Gaudenzi

I dimenticati dell’arte. Giuseppe Loy

1 / 13

1 / 13

2 / 13

2 / 13

3 / 13

3 / 13

4 / 13

4 / 13

5 / 13

5 / 13

6 / 13

6 / 13

7 / 13

7 / 13

8 / 13

8 / 13

9 / 13

9 / 13

10 / 13

10 / 13

11 / 13

11 / 13

12 / 13

12 / 13

13 / 13

13 / 13

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati