I dimenticati dell’arte. La storia del pittore triestino Carlo Sbisà

La prima mostra con la presentazione di Italo Svevo, l’amico morto in un campo di concentramento, la crisi di coscienza e l’abbandono della pittura, i capolavori. Storia di un pittore dimenticato

Guardava i capolavori di Mario Sironi ma anche le opere di arte antica, con una sensibilità che aveva convinto perfino un’intenditrice come Margherita Sarfatti, grande ammiratrice dei dipinti di Carlo Sbisà (1899-1964).

Chi era Carlo Sbisà

Carlo era nato alla fine dell’Ottocento a Trieste, figlio di Carlo, macchinista navale, e Annalia Pillon, operaia in uno stabilimento industriale. Nonostante le origini umili, la sua passione per il disegno dimostrata fin da ragazzo convinse i genitori ad iscriverlo alla sezione artistica della civica scuola reale superiore della città, dove si diplomò nel 1916, prima di cominciare a lavorare come disegnatore presso i cantieri navali di Monfalcone. L’anno successivo venne trasferito a Budapest, dove visitò la città e durante alcune gite a Vienna, poté ammirare le opere grafiche di Klimt e Schiele. Tornato a Trieste, nel 1919 si trasferì a Firenze deciso a proseguire gli studi artistici, e per farlo entrò in contatto con il giovane pittore triestino Giannino Marchig, che lo aiutò ad inserirsi nella scena artistica della città. Dopo aver frequentato il corso di pittura tenuto da Arturo Calosci, Sbisà interruppe gli studi per imbarcarsi come lubrificatore di macchine sulla nave Absirtea, guidata dal padre e diretta a New York.

Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro.

Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro.

PAX, il bisettimanale sul turismo culturale Approfondimenti sul turismo culturale come chiave di comprensione dei territori e delle comunità che li abitano.

Carlo Sbisà negli Stati Uniti

Dopo un breve soggiorno negli Stati Uniti rientrò in Italia, dove concluse gli studi nel 1920: due anni dopo esordì pubblicamente alla Biennale di Venezia con un ritratto in bianco e nero su carta. In quegli anni frequentò molti triestini che vivevano a Firenze, oltre che diversi artisti legati alla rivista Solaria, come Bruno Bramanti, Giovanni Colacicchi eSilvio Pucci, ma si legò soprattutto con Felice Carena. Nel 1925 arrivarono le prime commissioni di soggetto religioso: una pala d’altare per una chiesa a Rovigo e due tele con San Francesco d’Assisi, presentate al concorso legato al settimo centenario della morte del santo. Entrambe le scene sono ambientate nella stanza spoglia del Conventino a Firenze, dove Sbisà aveva preso una camera nel 1923: la stessa architettura presente nelle due tele esposte alla Biennale nel 1926, Elisabetta e Maria e Ritratto femminile. Sono anni molto fecondi per l’artista, che nel 1927 rientrò a Trieste, dove tenne la sua prima personale alla galleria Michelazzi, con la presentazione di Italo Svevo.

Carlo Sbisà e il gruppo Novecento

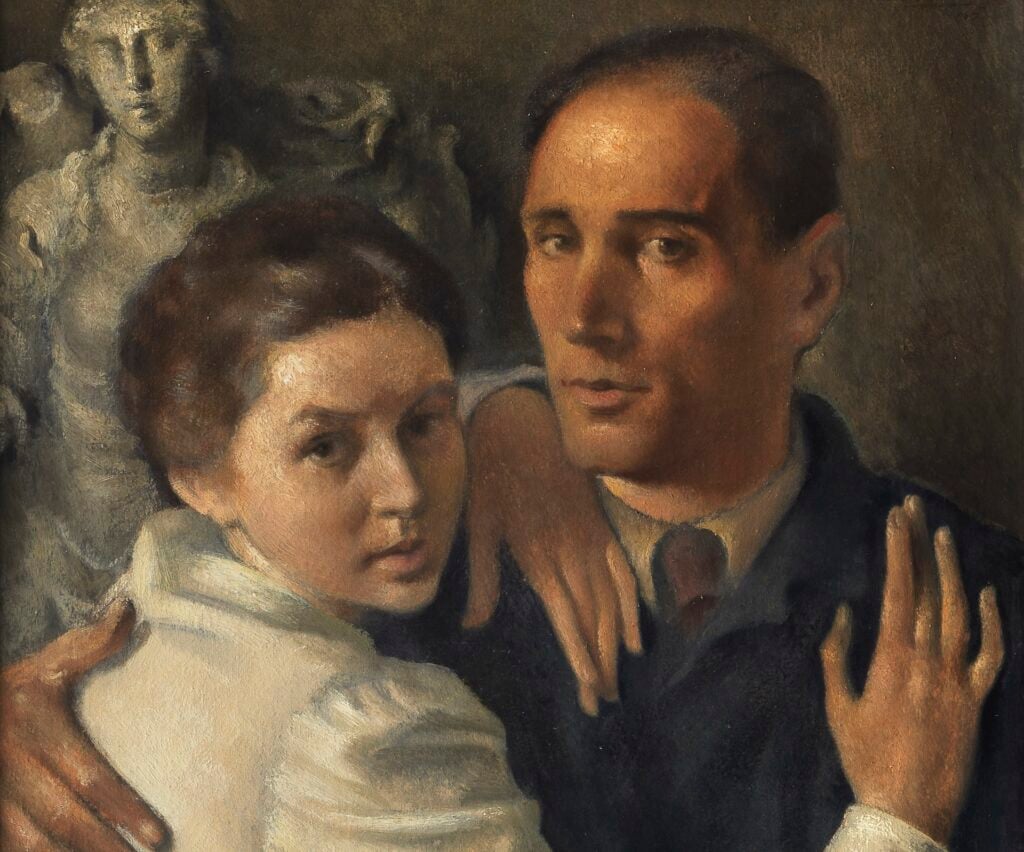

In città condivise il suo atelier con gli amici Leonor Fini e Arturo Nathan, che aveva conosciuto grazie alla sua amica e modella Franca Jäger Isotti. Nel 1929 entrò nell’orbita del movimento Novecento, e partecipò con l’opera Due voci – La signora Franca Isotti (1928), alla Seconda mostra del Novecento italiano a Milano, promossa da Margherita Sarfatti. Rimasto nel capoluogo lombardo, frequentò letterati del calibro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Giovanni Scheiwiller e Sergio Solmi, ma a livello espositivo ebbe poca fortuna, tranne una mostra nel 1931 alla Galleria del Milione, passata inosservata. Così l’anno seguente Carlo decise di tornare a Trieste, dopo aver prodotto molti dei suoi capolavori, come La Venere della Scaletta (1928), dove si notano sia riferimenti a Sironi che ai pittori del Manierismo toscano. Oppure Santa Cecilia (1931), premiata all’ Esposizione internazionale d’arte sacra, giudicata da Carlo Carrà“ben condotta formalmente ma di un’espressione pittorica un po’ vecchina”.

Sbisà: l’abbandono della pittura

Negli anni Trenta si dedicò soprattutto alle opere pubbliche, come gli affreschi per il salone d’onore della Casa del combattente (1934-35) e gli interventi per il nuovo palazzo delle Assicurazioni Generali, tra i quali due affreschi di soggetti legati al regime: Il lavoro costruttivo e Dopolavoro e ricreazione, entrambi nel 1937. La morte del suo caro amico Arturo Nathan nel campo di concentramento di Biberach alla fine del 1944 causò a Sbisà una crisi molto forte, culminata nell’abbandono della pittura all’inizio degli anni Cinquanta: oggi i suoi capolavori sono custoditi al museo Revoltella di Trieste.

Ludovico Pratesi

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Gli episodi precedenti

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Lettera, la newsletter quotidiana Non perdetevi il meglio di Artribune! Ricevi ogni giorno un'e-mail con gli articoli del giorno e partecipa alla discussione sul mondo dell'arte.

Ludovico Pratesi

Curatore e critico d'arte. Dal 2001 al 2017 è stato Direttore artistico del Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro Direttore della Fondazione Guastalla per l'arte contemporanea. Direttore artistico dell’associazione Giovani Collezionisti. Professore di Didattica dell’arte all’Università IULM di Milano Direttore…