Pittura lingua viva. Parola a Enrico Tealdi

Viva, morta o X? 48esimo appuntamento con la rubrica dedicata alla pittura contemporanea in tutte le sue declinazioni e sfaccettature attraverso le voci di alcuni dei più interessanti artisti italiani: dalla pittura “espansa” alla pittura pittura, dalle contaminazioni e slittamenti disciplinari al dialogo con il fumetto e l’illustrazione fino alla rilettura e stravolgimento di tecniche e iconografie della tradizione.

Enrico Tealdi (Cuneo, 1976) attualmente vive e lavora tra Cuneo e Torino. Dopo essersi diplomato in pittura nel 1998, perfeziona la propria formazione attraverso diversi workshop con tutor di fama internazionale come Massimo Bartolini, Stefano Arienti, Lorenza Boisi, Tobias Rehberger. Tra le sue mostre personali: Concerto per carillon, Galleria Francesca Antonini, Roma, 2018; Quel che è pronto a tornare, Chiesa di San Francesco, Cassine, 2018; Si cercano parole che nessuno dirà, MAR Museo Arte Contemporanea, Ravenna, 2016; La diagonale diffusa, Yellow, Varese, 2015. Tra le collettive: Nero fortissimo. Antichissimo rosa, Midec, Museo Internazionale Ceramico, Cerro di Laveno, 2018; Selvatico Fantasia / Fantasma, Cotignola, 2018; Premio Combat Prize 2018, Museo Civico Giovanni Fattori, Livorno, 2018; Art Prize CBM, The Chemistry gallery NoD, Praga, 2018; Art Projects, London Art Fair, Londra, 2018.

Come ti sei avvicinato alla pittura?

Mi sono avvicinato in modo naturale. Ho iniziato fin da bambino a disegnare e dipingere. Ho vissuto un’infanzia piuttosto modesta, con pochi mezzi, in campagna. Da bambino girando in bicicletta, m’imbattevo nelle edicole votive delle cascine, piuttosto che nei piloni, oppure mi capitava di infilarmi in un’antica villa abbandonata e guardare soffitti pieni di affreschi. Questo è stato il mio primo incontro con la pittura. Poi, da grande, ho frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia, ma i miei veri maestri sono stati gli altri artisti che ho conosciuto, di cui ho ascoltato molto i consigli, al cui modo di lavorare e di vivere la pittura ho guardato.

Quali sono allora i maestri e gli artisti cui guardi?

Non credo di avere un artista o un maestro cui guardo in particolare. Amo molto la pittura italiana della prima metà del Novecento, penso ai dipinti figurativi di Capogrossi, alle opere di Morandi, Carrà, De Pisis. Mi piace guardare la pittura sia contemporanea che del passato e cogliere quella che può essere una linea di continuità nel dialogo tra gli artisti di ieri e di oggi. Penso che per fare pittura occorra avere una conoscenza piuttosto buona di chi ci ha preceduti. Per questo osservo sia le opere nelle gallerie contemporanee, nelle fiere, ma spesso frequento i musei per cogliere una voce che mi possa parlare. Penso ai disegni di Giacometti, di Rodin, di Kollwitz, alla pittura di Hammeshoi, Turner, Nolde, per ricordarne alcuni, ma posso citare anche altri artisti più “antichi” che rimangono modernissimi. Ci sono poi artisti che ti fanno sprigionare la voglia di tornare a casa e dipingere, anche se molto è già stato fatto e ti sembra che non ci sia più nulla da dire. Penso a Matisse, a Bonnard: tu vedi un loro quadro e ti sembra di mangiarli quei colori, di ritrovare l’entusiasmo e la voglia di lavorare. Borremans, ad esempio è un pittore contemporaneo, dal sapore “antico”, eppure ha qualcosa di magico. Peccato che sia copiatissimo. Quando giro nei musei, mi attirano anche le opere di quegli artisti consacrati in vita e poi quasi dimenticati.

Figurazione e astrazione: dove finisce una e inizia l’altra?

Nel mio lavoro si aiutano l’una con l’altra. Non mi definisco un pittore astratto, ma ricerco la restituzione di un’atmosfera, per questo cerco di non essere descrittivo ma evocativo.

Come si è trasformato nel tempo il tuo lavoro?

Cambia come cambio io. Penso che sia migliorato perché credo e spero nell’evoluzione delle cose. Sento che è diventato più sincero e a volte più sofisticato.

Che ruolo ha il disegno nella tua pratica e in relazione alle tue opere? E il colore?

Non sempre quello che dipingo necessita di un disegno preparatorio. Quasi mai. Disegno e pittura, nella mia pratica, viaggiano su binari distinti. Il colore è importante. La mia tavolozza è composta da colori un po’ polverosi, quasi freddi, i grigi, i blu, ma posso dire di essere fatalmente attratto dalle tele coloratissime di Jawlensky.

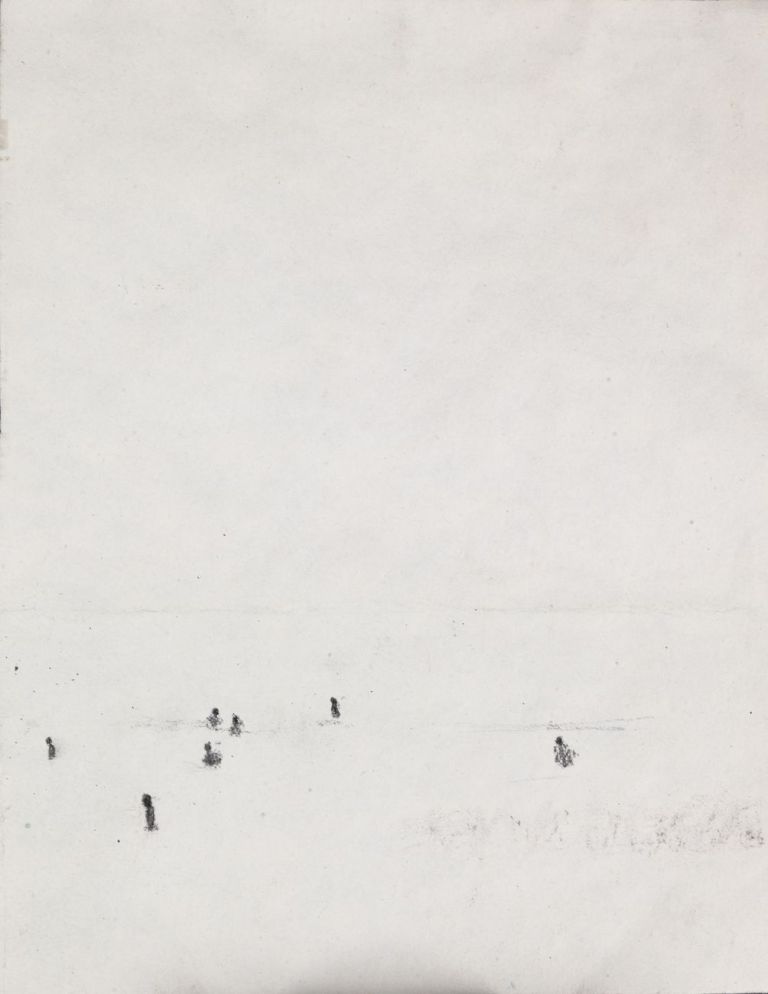

Enrico Tealdi, Un’aria ipnotica, 2017, tecnica mista su carta foderata su tela, cm 40×60

Cosa sono quelle che tu definisci “storie minime”? Perché preferisci descriverti come “scrittore” di immagini piuttosto che pittore?

Nel mio lavoro di pittore è come se raccontassi sempre qualcosa: un pomeriggio dimenticato della propria vita, un giardino che si credeva perduto, un momento che torna come una carezza o una lama. Attraverso quella che è stata la vita, propongo una pittura che la racconti, ma dove chi la guarda può riconoscersi e farla sua, proprio perché ha visto o sentito qualcosa che gli appartiene. Come se avesse ascoltato una musica, una voce che si credeva perduta e, in un momento, è tornato un mondo intero, fatto di piccole cose che diventano immense. Come potrebbe fare uno scrittore scrivendo, io racconto questi mondi, dipingendoli. A volte mi capita di ricevere un messaggio, una mail, da parte di chi ha visto o acquistato il mio lavoro e mi dice che è stato attratto, che si è commosso perché si è riconosciuto in qualcosa che non ricordava più. Per me è una cosa molto bella. Una magia. La pittura fa sentire vicine due persone che non si conoscono e forse non si incontreranno mai. Ho letto una frase molto bella che si ricollega a questo: “Amare le persone significa imparare le canzoni che sono nel loro cuore, e cantargliele quando le hanno dimenticate”.

Quanto conta la tecnica?

La tecnica è molto importante. È importante sempre. Un pittore non si improvvisa, deve conoscere la pittura e saper dipingere, oggi più che mai. Lo vedi subito chi conosce la tecnica e poi la interpreta, la traduce e ne fa una lingua sua. Ci sono troppi pittori che bleffano, e la loro pittura, non è onesta. Io dico che è “sorda”. Per quel che mi riguarda, uso più tecniche e mi piace la contaminazione.

E ci sono formati o tecniche che prediligi?

Sono fatalmente attratto dai formati piccoli. Per piccole dimensioni intendo tele che sono comprese tra i 20 cm di diametro, piuttosto che il 18×15. Amo molto il formato 18×24, oppure il 24×30. Proprio per la natura del mio lavoro, per quello che propongo e racconto, la dimensione minuta, raccolta è ideale. In un pezzetto di tela si può raccontare un mondo e, come spesso mi piace pensare, a volte il mondo intero può stare in una stanza. A volte, poi, prediligo i formati decisamente più grandi, che sfiorano un impatto importante, come per un mio lavoro di quasi 25 mq, Le cose che splendono, che ho proposto nella mia personale di Roma. Mi piace osservare chi si avvicina al mio lavoro: se è piccolo si avvicina e man mano scopre qualcosa, come se spiasse in un buco del muro, oppure se è grande ne è avvolto e quasi ci “cade” dentro.

La tua è una pittura lenta o veloce?

È una pittura per sedimentazione. Strati e strati di colore si abbracciano tra loro, per dar vita a una sorta di pittura atmosferica. Utilizzo più tecniche, colori acrilici, in polvere, tempere. I tempi sono lunghi per ottenere i fondi, le atmosfere che ricerco, e relativamente veloci per tutto ciò che riguarda gli elementi figurativi.

Lavori in studio?

Ho uno studio in quello che era il granaio della casa della mia famiglia. Per le cascine piemontesi, il granaio era come una sorta di forziere, perché conteneva il frutto delle fatiche. Dipingo quasi tutti i giorni, da quasi trent’anni – perché anche da ragazzino lo facevo magari riproducevo un dipinto, ma era comunque un esercizio di pittura – per conoscermi, per acquisire mezzi. Dipingere mi piace molto, mi richiede molta concentrazione, specialmente quando lavoro sui dettagli, perché mi sento molto concentrato. In quel momento ci sono solo io e quello che sto facendo. È un momento molto bello, intenso e delicato, è sempre una sorpresa, a volte una delusione, perché non sono soddisfatto. Allora lascio a “maggese” un dipinto, anche solo per il giorno dopo, perché so che lo vedrò e sentirò in un altro modo. Quando si è tanto tempo su un quadro, poi non lo si vede più per quello che è e si rischia di rovinarlo, di non fermarsi in tempo, o di trovarlo molto bello e diventare tecnicistici. Insomma, non sono mai realmente soddisfatto.

Quanto conta la scelta del supporto su cui dipingere?

Per me conta molto. Dipingo quasi sempre su carta foderata su tela. È una tecnica che mi permette di ottenere un risultato che desidero. Amo molto la carta. Per i formati grandi, scelgo la tela, perché ha un significato simbolico e una componente poetica.

Enrico Tealdi, Le voci che non si sentono più, 2019, tecnica mista su carta foderata su tela, dittico cm 100×120

Sempre a proposito di supporti, come nasce un’opera come Quel che è pronto a tornare del 2018?

Quel che è pronto a tornare è un’installazione pittorica. Mi piace contaminare la pittura con la scultura. Mi piace vedere una tela appesa al muro, ma m’interessa anche estendere la pratica della pittura a un linguaggio che fa l’occhiolino all’installazione. Del resto i grandi cicli pittorici del passato, sia religiosi che profani, non erano altro che grandi installazioni? Tornando a Quel che è pronto a tornare, si tratta di cinque ombrelloni dipinti, che sembrano ruotare abbandonati nello spazio, arrivati da chissà dove, come rubati dal vento. La pittura che è proposta all’interno di ogni singolo ombrellone, sfiora la dimensione dell’astratto, con bagni di colore, sedimentazioni e carboncino. Appaiono fiori, semi, tracce. L’intento è creare “un’atmosfera dipinta”, dove muoversi.

Chi sono i minuti personaggi che popolano le tue opere? La natura, il paesaggio sono sempre predominanti nelle tue composizioni, mentre la figura umana anima la scena formicolante e talvolta è più evocata, allusa, che realmente presente…

I minuti personaggi che muovono i miei lavori, sono come le note che si scrivono in fretta per fermare la musica. Tutta la musica del mondo, tutta la musica che non è stata scritta o non si vuole ascoltare più. Sembrano note, ricordano le briciole di un biscotto, i coriandoli dimenticati nelle tasche di una giacca. Sono sfrangiate, accennate o logore come può essere la memoria.

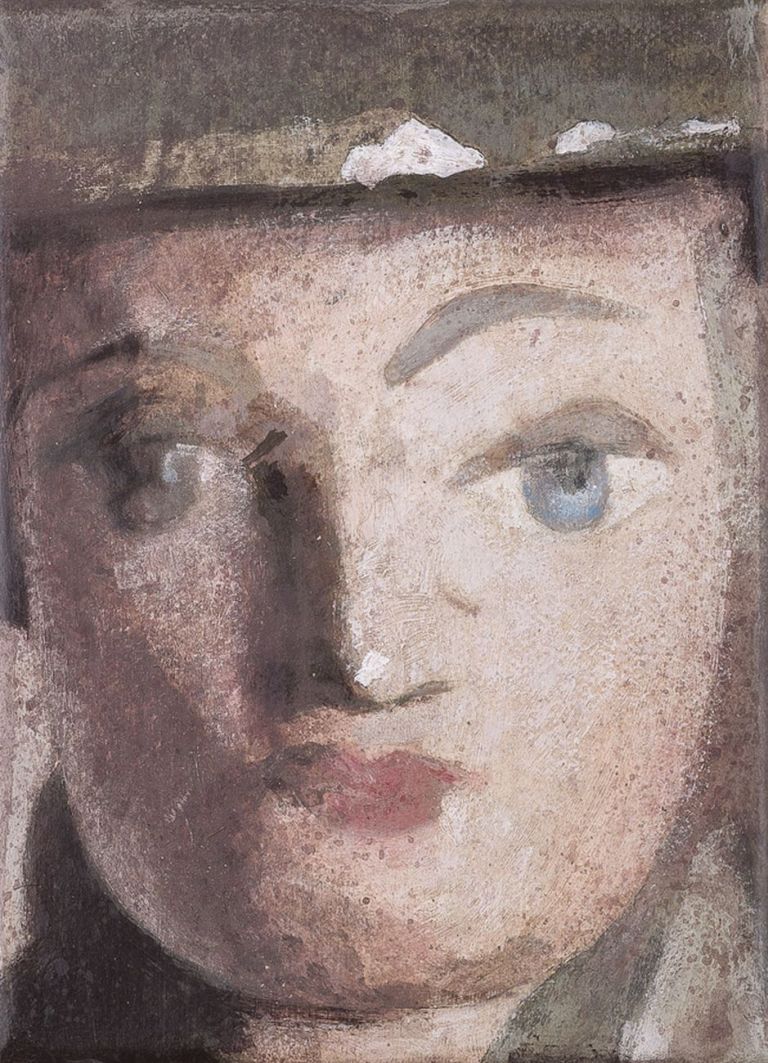

Come è nata invece la serie Volti del 2015? Consapevole delle trasformazioni dell’autoritratto nell’epoca del digitale già nel 2014 hai titolato un’opera Selfie. Cosa comporta il fare pittura in un’epoca di proliferazione di immagini su svariati supporti?

La serie dei Volti è nata facendo uno studio sul tema del ritratto. La storia dell’arte è piena di grandi personaggi e illustri sconosciuti che ci guardano dalle tele dei musei e dalle pagine dei libri. Il fulcro di questo lavoro è nel tema della perdita, di tutto ciò che un tempo è esistito, è scomparso, andato perduto o rimpianto, ma, nonostante questa sensazione di perdita, mista al mistero e alla nostalgia, l’uomo continua a cancellare, perdere e rimpiangere. È un meccanismo, strano e malato, come se la Storia alimentasse e cancellasse se stessa per riscrivere le stesse glorie, gli stessi danni ed errori, che a loro volta tornano a essere inghiottiti e cancellati. Quanti sono i volti passati? Innumerevoli, irripetibili, eppure simili pur tra epoche diverse, lontane. I volti degli avi. La faccia di un bambino non somiglia a nessuno dei suoi parenti prossimi, eppure, nel raggio di qualche generazione, sbuca una foto lontana, di un nonno, uno zio, ed ecco che il bimbo è tale quale… Appunto nel giro di poche generazioni (perché mica tutti possediamo un ritratto del nostro trisavolo). Gli altri volti non ci sono più. La Storia inghiottisce con sé molti volti, molte persone, le loro storie che non ci è dato di sapere. Si può avere nostalgia per dei volti mai conosciuti e un volto di oggi è probabilmente esistito già ieri. In un momento in cui dilagano i selfie, ognuno lascia un’immagine di sé, un ritratto per i posteri, una sorta di rito per esorcizzare la morte, per fissare la sua presenza adesso, ma senza nessuna autorità o consapevolezza storica di un ritratto. Un tempo il ritratto era un’operazione precisa, meditata ed elitaria per lasciare, più che un’immagine, l’idea di se stessi. Una testimonianza del proprio pensiero, operato: “Questo sono io, io che ho fatto questo ho questi occhi, questa è la mia faccia!”. Il ritratto o l’autoritratto erano prerogativa dell’artista, dei potenti o di chi era degno di restare nella storia. Del resto la Storia, come ho già detto prima, ha inghiottito un oceano di volti – alcuni anche sicuramente bellissimi ma andati perduti – dei quali non si sa nulla. Dai ritratti, dalle foto, dalle tele – dei musei o dei rigattieri – volti lontani ci sorridono, sconosciuti, eterni, anonimi e dimenticati. Di chi è quella faccia? Quale storia mi racconta quel volto? E quale storia è andata perduta e distrutta e oggi è senza un volto?

E “oggi” cosa succede?

Oggi si ribalta la situazione, ma il concetto finale rimane lo stesso: nessuno sfugge a consegnare e registrare un’immagine di se stesso per dovere, obbligo, penso ai documenti in genere. Ma la mania del fotografare se stessi, producendo montagne di immagini digitali – che chissà forse andranno comunque perdute – diventa un gesto, inconsciamente, di grande povertà intellettuale, un attestato di solitudine. Una folle e falsata condivisione di volti che in fondo non incuriosiscono e nessuno ricorderà più. Il volto è il tempio di una storia, ma non tutte sono immortali. Le foto degli anni sessanta/settanta – anni di trionfo dell’uso della macchina fotografica – stanno scolorendosi inesorabilmente. Ecco che di nuovo svanisce una generazione che si credeva nuova e consegnata all’immortalità. Mentre lavoravo a questa serie, mi sono tornate in mente le parole di Italo Calvino: “Pensai: si arriva a un momento nella vita in cui tra la gente che si è conosciuta i morti sono più dei vivi. E la mente si rifiuta di accettare altre fisionomie, altre espressioni: su tutte le facce nuove che incontra imprime i vecchi calchi, per ognuna trova la maschera che s’adatta di più”.

Enrico Tealdi, Le cose che splendono, 2018, tecnica mista su tela, cm 310×460

Alla luce di queste considerazioni, come hai impostato quindi il tuo lavoro?

Ho fatto una ricerca, concentrandomi sui volti di alcune statuine in gesso, “incontrate” presso robivecchi e rigattieri o trovate in una chiesa. In questa raccolta, di statuine – che non sono opere di grandi maestri, ma che escono dalle mani di artigiani, a loro volta sconosciuti, che arrivano da un “ieri l’altro” – notavo una certa contemporaneità nei volti. Le forme cambiano: i nasi, le bocche, gli occhi, ma tutto, in fondo, è sempre lo stesso nel genere umano, come sentimenti quali la paura, l’amore. Sono i volti dei padri, delle madri, i nostri volti, amati, sconosciuti e perduti. La nostalgia per un volto mai visto. Ho scelto di proporli frontali in un formato che riprende le proporzioni delle foto tessera. Il risultato è a tratti straniante, non si capisce subito se sono un dipinto, il ritratto di un dipinto o semplicemente un volto di un altro.

Come nascono i titoli delle tue opere?

Trovo sempre il nome a un’opera quando è conclusa. La guardo e le do un nome. Spesso sono appunti che ho scritto su dei taccuini dove scrivo molte cose. Mi lascio sedurre dal suono di una parola, mi appunto un’espressione, ma non sono mai citazioni di altri. È come se mi sedessi in mezzo a tante voci e le frasi che sento le facessi mie, in realtà è tutto dentro di me. Come se dentro di me ci fosse un romanzo, che non conosco, e ogni tanto viene a galla, un indizio, un nome, una frase che diventa un titolo. Leggendoli tutti di seguito potrebbero costruire, probabilmente, una storia.

La nostalgia del presente, Nessuno è rimasto a ricordare sono alcuni dei titoli delle tue serie di opere. Il tempo, il ricordo, la memoria cosa significano per te? Come diventano centrali nelle tue opere?

C’è un’espressione molto bella per definire questa sensazione che trapela dal mio lavoro: “August blues”. È simile al “Sunday blues”, ovvero quella “tristezza della domenica sera” sperimentata alla fine del weekend e prima dell’inizio di una nuova settimana. Spesso la si percepisce intensa nel mese di agosto, ci comunica forte e chiaro un solo messaggio: l’estate sta per finire, settembre è vicino, è tempo di tornare a prendersi le proprie responsabilità. Per alcuni, questo mese può essere davvero uno dei più difficili da vivere, a causa di ansia e tensioni, talvolta inspiegabili. La “malinconia di agosto”, oltre alla durata, risiede nel fatto che quest’ultima sarebbe in grado di cogliere tutti, sia gli amanti dell’estate, sia quelli che, in genere, non la sopportano e che non vedono l’ora che finisca: si sentono ansiosi per l’avvicinarsi della fine della stagione preferita, perché più tesi e più vicini al loro “traguardo”. Si avverte una specie di senso di colpa o insoddisfazione per non essere riusciti a fare abbastanza durante questo periodo dell’anno, per non essere stati “al massimo” come la stagione e gli stereotipi legati a essa ci obbligherebbero a essere. La chiamano anche la malinconia della domenica sera. Io cerco di tradurre questa sensazione in pittura, ma cerco di darle una luce diversa, cerco di filtrarla attraverso un tempo simbolico di transizione verso il nuovo, ma anche una sorta di nostalgia del presente: quella sensazione che ti dà un momento della vita che sai che un giorno ti farà piacere ricordare. Anni fa ho voluto frequentare un corso di autobiografia, non ero interessato a scrivere la mia vita, mi incuriosiva come ricostruirla, ma soprattutto come lavora la nostra memoria, cosa vuole ricordare, cosa non riesce a dimenticare. È un mondo incredibile, come non siamo noi a governare quelli che chiamiamo ricordi, ma come siano loro a sostenerci o tiranneggiarci. Ho conosciuto questa espressione bellissima: “prendere congedo dal proprio vissuto”. In alcuni miei lavori, ho fatto tesoro di questo studio, come per l’installazione ceramica Nessuno è rimasto a ricordare. Tutto può essere dimenticato, un’opera composta da più di 5.000 petali in argilla cotta e dipinti.

Nel titolo della tua prima personale del 2013 alla Galleria Effearte di Milano hai ripreso Umberto Saba: Era un piccolo mondo e si teneva per mano. La poesia, la letteratura, il cinema, la musica come influiscono sui tuoi lavori e sulla tua poetica?

Leggo abbastanza e cerco di guardare molti film. Alcuni definiscono la mia pittura come una forma di poesia, è una considerazione che mi lusinga. Mi piace che sia presente un tono di poesia in quello che faccio. Ad esempio per la mia personale a Roma, presso la galleria Francesca Antonini, ho scelto un titolo che è, secondo me, una poesia: Concerto per Carillon, dove un’opera complessa e strutturata, come il componimento di un concerto, potesse essere eseguito su un rullo di un piccolo carillon. Cerco di proporre una visione della vita attraverso il mio modo di vedere e sentire il mondo, forse in questo, mi sento un artista.

Enrico Tealdi, Tu lo sai, 2019, particolare, tecnica mista su carta foderata su tela, diam. cm 90

Cosa significa fare pittura oggi?

Fare pittura è qualcosa che hai dentro di te. Non la si fa per denaro, gloria e riconoscimento. Anche se queste cose quando arrivano, aiutano tanto un artista che ha bisogno di stima e di sostegno da parte di galleristi, collezionisti e degli artisti stessi. Io mi sento molto semplice, per me dipingere è come l’amore, quello vero. Quando l’hai trovato, non puoi pensare ad altro, anche mentre fai le cose più semplici, mentre riordini i calzini in un cassetto e pensi: “Sì, devo mettere un po’ di rosa, in quell’angolo del quadro”. Io penso che chi fa e continua a fare la pittura, anche se non è sempre capito, valorizzato, curato o sostenuto, lo fa perché è il suo modo di esistere e di poter amare.

Cosa pensi della scena della pittura italiana contemporanea?

Ci sono bravissimi pittori che sono seri e lavorano con sincerità, io ho la fortuna di averli come amici e, quando mi capita che mi chiedano di fare uno scambio con un mio dipinto, mi emoziono e provo gratitudine perché penso che la stima, tra gli artisti stessi, sia la conferma della qualità del proprio lavoro. Voglio molto bene alla mia amica e artista Lorenza Boisi, a lei devo molto per tante cose che mi ha insegnato e l’ammiro come persona e come eccellente artista. Desidero citare tra gli artisti che sento a me vicini e dei quali stimo il loro lavoro Jacopo Casadei, Beatrice Meoni, Sebastiano Impellizzeri, Gianluca Di Pasquale, Michele Tocca, Giulio Catelli. Ho una piccola quadreria con alcuni dipinti nati da tanti incontri con gli artisti, come raccontavo prima. Guardo quella parete e rivedo le loro facce, la loro voce, le regioni d’Italia dove vivono. La pittura mi ha dato la possibilità di sentire di appartenere a qualcosa di bello. Per me quella parete è come un albero genealogico, la mia bussola emotiva.

‒ Damiano Gullì

Pittura lingua viva #1 ‒ Gabriele Picco

Pittura lingua viva #2 ‒ Angelo Mosca

Pittura lingua viva #3 ‒ Gianluca Concialdi

Pittura lingua viva #4 – Michele Tocca

Pittura lingua viva #5 ‒ Lorenza Boisi

Pittura lingua viva#6 ‒ Patrizio Di Massimo

Pittura lingua viva#7 ‒ Fulvia Mendini

Pittura lingua viva#8 ‒ Valentina D’Amaro

Pittura lingua viva#9 ‒ Angelo Sarleti

Pittura lingua viva#10 ‒ Andrea Kvas

Pittura lingua viva#11 ‒ Giuliana Rosso

Pittura lingua viva#12 ‒ Marta Mancini

Pittura lingua viva #13 ‒ Francesco Lauretta

Pittura lingua viva #14 ‒ Gianluca Di Pasquale

Pittura lingua viva #15 ‒ Beatrice Meoni

Pittura lingua viva #16 ‒ Marta Sforni

Pittura lingua viva #17 ‒ Romina Bassu

Pittura lingua viva #18 ‒ Giulio Frigo

Pittura lingua viva #19 ‒ Vera Portatadino

Pittura lingua viva #20 ‒ Guglielmo Castelli

Pittura lingua viva #21 ‒ Riccardo Baruzzi

Pittura lingua viva #22 ‒ Gianni Politi

Pittura lingua viva #23 ‒ Sofia Silva

Pittura lingua viva #24 ‒ Thomas Berra

Pittura lingua viva #25 ‒ Giulio Saverio Rossi

Pittura lingua viva #26 ‒ Alessandro Scarabello

Pittura lingua viva #27 ‒ Marco Bongiorni

Pittura lingua viva #28 ‒ Pesce Kethe

Pittura lingua viva #29 ‒ Manuele Cerutti

Pittura lingua viva #30 ‒ Jacopo Casadei

Pittura lingua viva #31 ‒ Gianluca Capozzi

Pittura lingua viva #32 ‒ Alessandra Mancini

Pittura lingua viva #33 ‒ Rudy Cremonini

Pittura lingua viva #34 ‒ Nazzarena Poli Maramotti

Pittura lingua viva #35 – Vincenzo Ferrara

Pittura lingua viva #36 – Luca Bertolo

Pittura lingua viva #37 – Alice Visentin

Pittura lingua viva #38 – Thomas Braida

Pittura lingua viva #39 – Andrea Carpita

Pittura lingua viva #40 – Valerio Nicolai

Pittura lingua viva #41 – Maurizio Bongiovanni

Pittura lingua viva #42 – Elisa Filomena

Pittura lingua viva #43 – Marta Spagnoli

Pittura lingua viva #44 – Lorenzo Di Lucido

Pittura lingua viva #45 – Davide Serpetti

Pittura lingua viva #46 – Michele Bubacco

Pittura lingua viva #47 – Alessandro Fogo

1 / 17

1 / 17

2 / 17

2 / 17

3 / 17

3 / 17

4 / 17

4 / 17

5 / 17

5 / 17

6 / 17

6 / 17

7 / 17

7 / 17

8 / 17

8 / 17

9 / 17

9 / 17

10 / 17

10 / 17

11 / 17

11 / 17

12 / 17

12 / 17

13 / 17

13 / 17

14 / 17

14 / 17

15 / 17

15 / 17

16 / 17

16 / 17

17 / 17

17 / 17

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati