Pittura lingua viva. Parola a Francesco Lauretta

Viva, morta o X? Tredicesimo appuntamento con la rubrica dedicata alla pittura contemporanea in tutte le sue declinazioni e sfaccettature attraverso le voci di alcuni dei più interessanti artisti italiani: dalla pittura “espansa” alla pittura pittura, dalle contaminazioni e slittamenti disciplinari al dialogo con il fumetto e l’illustrazione fino alla rilettura e stravolgimento di tecniche e iconografie della tradizione.

Francesco Lauretta (Ispica, Ragusa, 1964) vive e lavora a Firenze. Tra le principali mostre personali: Galleria Giovanni Bonelli, Milano (2018); Galleria Z2O, Roma (2015); GAM – Galleria d’Arte Moderna di Palermo (2013); Ex-Cavallerizza di Palazzo Sant’Elia, Palermo (2011); Galleria Laveronica, Modica (2010 e 2008); Galleria Carbone.to, Torino (2005, 2003 e 2000). Tra le collettive: Casa Masaccio, San Giovanni Valdarno (2015); Chiostro di Santa Maria delle Grazie, Milano (2014); Riso – Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia, Palermo (2011), Red Bull Hangar, Salisburgo (2010).

Come ti sei avvicinato alla pittura? Sei restio a definirti un semplice pittore, il tuo approccio è pluridisciplinare. E, quando ti definisci, dici di essere “un ingegnere del medium della pittura”. Cosa intendi?

Era una situazione troppo strana. Tassidermia. Un imbalsamatore ero. Così m’ero posto verso la pittura. Un corpo morto da riempire e tirarlo su era il mio lavoro, quotidiano, infernale, verosimigliante era il risultato. Vedevo giusto pochi giorni fa la foto di un bambino, figlio di un caro amico, di schiena, mentre era incantato a vedere un leone imbalsamato. Immaginavo lo stupore di quella visione di un bambino di nome Leone che vede per la prima volta un leone vero ma non vero, vivo ma morto. Così era per me la pittura allora, circa vent’anni fa, e per molti anni non riuscivo a vederla diversamente, percepirla diversamente.

E poi cosa accadde?

Intorno all’anno 2010, dopo l’assopimento del post-modern, ho compreso di formare e risolvere le mie resistenze verso qualcosa che trovavo troppo stretto per me, come un vestitino incapace di contenere il corpo dell’artista, un artista in sovrappeso e ho cominciato a risolvere un progetto che ha impegnato sei anni della mia vita. Un trittico di mostre ha spiegato questo lavoro intenso: Esercizi di equilibrio; Una nuova mostra di pittura; Inesistenze. Con Quasi euforia, mostra successiva, mi sono sentito, per la prima volta in vita, un pittore esordiente. Era il 2016.

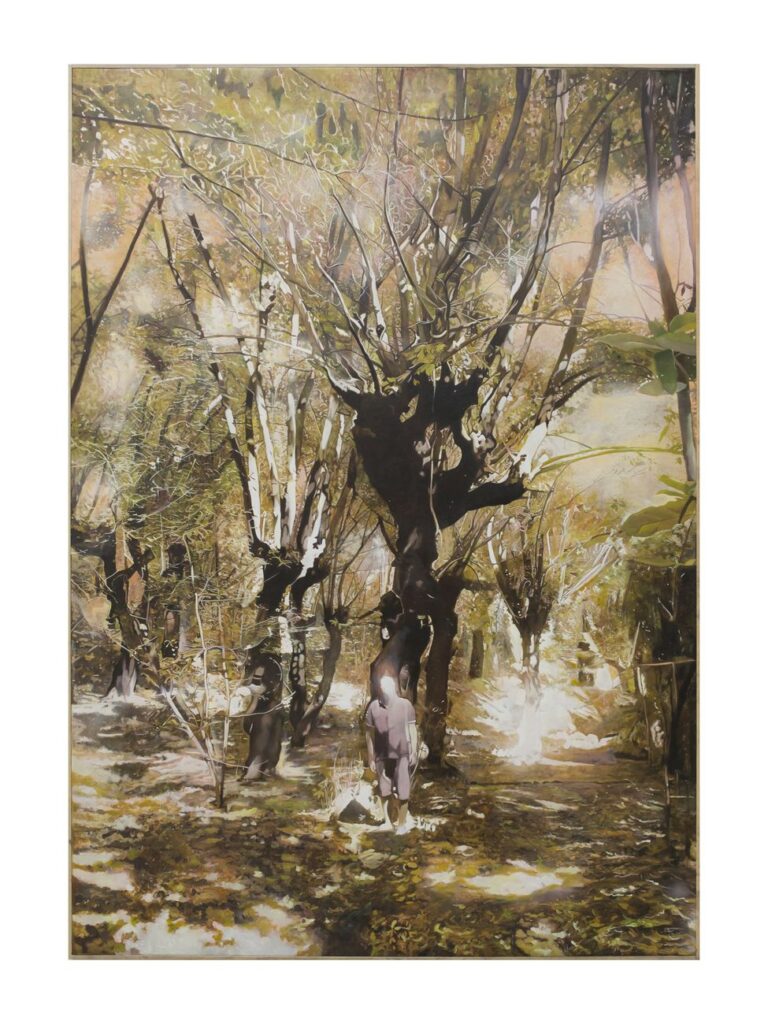

Francesco Lauretta, Dante (cascine), 2018

Agli inizi del tuo percorso sei vicino all’Arte Povera, dal 1992 inizi a riflettere sulla pittura e realizzi un primo quadro. Ci vuoi raccontare questo avvicinamento al mezzo pittorico?

In verità i miei maestri, chiamiamoli così, sono stati tre personalità assolutamente diverse per temperamento, opera, spirito. Salvo Monica, scultore. Emilio Vedova. E soprattutto James Lee Byars. La riflessione intorno alla pittura cominciò grazie a Duchamp, osservando lo scolabottiglie: nell’estate del 1992 cominciai a riflettere sulla destinazione dell’immagine dipingendo con idropittura sul corpo di legno laccato delle opere che erano copie fedelissime di opere famose, apportando piccole ma totali differenze rispetto alle originali, foto-coppie le chiamai. Riproducevo la trama della fotocopia che le riproduceva. Le opere erano della stessa dimensione degli originali, in idropittura, rigorosamente in bianconero, in un lavoro lungo, dove percepivo il peso del tempo della riproducibilità, fino allo sfinimento. Queste opere erano sconcertanti perché, dopo un lungo lavoro di copia, un semplice gesto di spugna inumidita d’acqua poteva cancellarne la fatica, la irriproducibilità tecnica. Il mio ingresso all’arte era di natura minimale, olfattivo soprattutto, generoso perché donato: dono era il fondamento. Dalle lettere o cartoline postali fino al donare la morte erano risorse che muovevano i miei passi, i primi. La pittura era fantasmagoria. Dallo Scolabottiglie ricondotto su tavola laccata e dipinto alla Grande Guerra di Magritte, al Cristo in scurto di Mantegna, avevo lanciato un sasso nell’acqua stagna della pittura. I cerchi, impercettibili quasi, mi misero nella condizione di sognarla, ma ero ancora lontano dal supporre che un giorno avrei provato a smuovere quelle acque per me gelate, dense e incolori. Tutto avvenne anni dopo, si chiudeva un secolo, mi s’aprivano gli Anni Zero. L’ingresso nelle allora rigidissime maglie della pittura fu traumatico.

Da anni stai portando avanti un percorso di attraversamento della pittura, con l’intenzione di “demolirla” per ridefinirla. Come procede?

Diciamo che c’è stato un happy end. Ho sempre pensato alla pittura come parte di un complesso generativo ma venivo, ed ero circondato, da un modo di sentire e fare la pittura che oggi trovo raccapricciante, che mi metteva in una condizione di disagio. E mortificato ho cominciato a costruire un progetto, complesso, fatale per me come artista ma necessario quando avrei potuto stabilire che la pittura era cosa facile da fare, in tutte le sue forme. Ne avevo la cultura, il talento, la coscienza. Nel tempo e fino a pochi anni fa mi definivo Ingegnere come l’intendeva Benjamin, anche lui mi ha messo nella condizione di sfaldare tutte le convenzioni intorno a questo medium, mentre oggi questa visione è stata rilevata come una forma di sedentarietà, la specificità del medium intendo: non mi interessa. Scherzando potrei aggiungere che se il mio corpo s’è fatto multiplo è tutta colpa di Benjamin.

E per quanto riguarda i tuoi inizi?

La prima volta che fui invitato a pensare a una personale di pittura, poi chiamata Valori Plastici, era il 1998 ‒ la personale poi fu inaugurata nel 1999 negli spazi di Carbone.Co. Compresi, subito, che se volevo diventare pittore dovevo ributtarmi nello spazio e nel tempo in un rapporto di immersione esistenziale. Le opere esposte, prodotte in un anno di lavoro notturno, furono pensate per creare abitacoli di attenzione, erano opere generate per stare insieme tra di loro. Inoltre cercavo di capire come farmi vedere da esse, come ribaltare lo sguardo verso una pittura che proprio non riuscivo a definire se non e solo a condizione che da lì a dopo sarebbe iniziato un lungo lavoro rinascimentale. Un brutto corpo a corpo stava per esordire nel mio percorso, un combattimento che mi avrebbe seppellito come avrei seppellito e disseppellito la pittura mostrandone tutti i lati possibili, possibili sempre inseguendo i miei limiti, e superandoli. Esposi Un Trionfo della Morte, in tre stanze (del Rumore, del Dolore, del Silenzio) e in sei quadri (Idola, Occidente, Masse, Pasquale, Serenata, Images) a indicare il collasso dei punti di riferimento dell’ideologia e della morale e le risposte mancate della forma e del linguaggio. Questa suddivisione, un trittico, col tempo s’è esposta come una specie di leitmotiv soprattutto nelle mostre accennate prima. Quando ho iniziato a dipingere, negli scarti del giorno lavorativo, lavoravo. Ero un decoratore, lavoravo presso la Cooperativa per il Restauro, a Milano. Ero uno dei soci fondatori. Dopo due anni faticosi e incompatibili tra la vita lavorativa, di cantiere, e quella d’artista come pittore in formazione, ho dovuto licenziarmi.

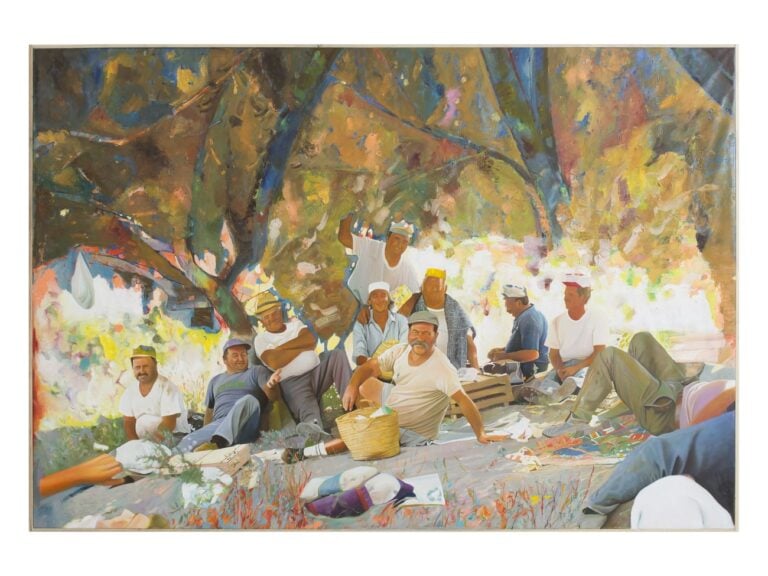

Francesco Lauretta. Due volte. Exhibition view at Galleria Giovanni Bonelli, Milano 2018

Che cosa successe dopo?

Dal 2001, brevemente raccontando, ho ripreso l’impronta della mia ritirata come pittore e ricomposto giorno dopo giorno, ininterrottamente dal giorno del mio licenziamento, un gesto di ripetizione che si aziona automaticamente producendo opere e scarti d’opera. Ogni giorno ricomincio daccapo, come pittore e come uomo che cerca lavoro: lavoro e infinito. Ho percorso un progetto realista per scoprirmi infine ‒ come mi piace definirmi ‒ un inesistenzialista.

Questo non significa che tutto adesso sia consolante, ma almeno ho trovato una gioia dipingendo per me inaspettata.

Il tuo immaginario attinge dalla tradizione e dal folklore, recupera il quotidiano, talvolta il banale, per parlare del “reale”. Cosa intendi per reale? Da cosa deriva la scelta di determinati soggetti?

Ogni immagine esposta è frutto di una lunga partecipazione reciproca emotiva, istituisco una relazione viva e confessionale che nel tempo cresce, espongo, o si abbandona.

Recentemente ho cominciato a dipingere usando una maschera, specchiante. I Sartori ne stanno producendo una dopo aver fermato con un calco le forme del mio volto, compresa la barba. Una maschera in cuoio dove la pelle sarà rivestita da una tarsia di specchi formerà questa maschera che mostrerà ogni cosa intorno. Questa maschera abitacolo, quando la uso, mi mette nella strana condizione di pormi dentro un abitacolo, rinnovando e amplificando una condizione intima al limite della malinconia e rendendomi ulteriormente esposto, visibile e condivisibile con tutto quanto sta al di fuori di me, vulnerabile. Nell’uso della maschera la realtà esterna a me è riflessa e moltiplicata dall’impercettibilità del movimento posturale, tanto che chi guarda ‒ la maschera indossata ‒ riesce a coglierne la variabilità, la molteplicità della realtà. Più agito la mia testa, più vertiginosa è l’immagine che muta, riflette, si espande. Inoltre nel momento in cui opero ognuno può vedere l’intorno, se stesso come immagine riflessa, e allo stesso tempo cosa dipingo. L’uso della maschera mi consente di interrogarmi sul senso della dismisura, è parte del progetto realista che si espande.

Perché il ricorso alla figurazione e perché quasi l’iperrealismo?

La mostra Due volte alla Galleria Giovanni Bonelli di Milano si inaugura con una piccola tela, Funerale & paillettes. Una pittura dove il gesto cancella ogni figurazione, le paillettes riflettono l’intorno dipingendo la pittura di luce. Il secondo quadro è un capriccio pittorico dove diversi momenti dell’avanguardia si mescolano. Il terzo, un ritratto trattato con un pennarello, scotch, inscatolato con un frantumo di vetro: è una insostenibile visione postum(i)ana. Il quarto, Idola, è una pittura nera. Esercizio è invece la mia Arca Russa. Le cascine sono misteri surreali. I muratori di Monaco, con Picasso alle spalle, sono un altro capriccio. QE #7 è l’unico quadro quasi iperreale. Il quadro più bello del mondo è super reale. Miró è una celebrazione surreale. QE # 3 è intimista. Poi sono esposti 280 disegni, dai disegni della Scuola di Santa Rosa ai Disegni pomeridiani: veloci, appetibili come cioccolatini. La piccolissima processione in cornice, Sotteso Blu: è due quadri. Epitaffio è un sosia. Questo per dire che ogni opera mi dice come mostrarsi, anche se non disdegno l’iperrealismo se mi introduce in quel regno dell’allucinante somiglianza del reale con sé stesso. C’è una visione immensa del gesto pittorico, direi espanso in Due volte. Non ho esposto i reanimate delle opere “astratte” come gli Esercizi spirituali (2013), o come I racconti funesti (dal 2009 in poi).

Scuola di Santa Rosalia. Francesco Lauretta

E Due volte rappresenta una riflessione sul fare pittorico. Parli di “un gesto concreto di ripensamento e di analisi del proprio trascorso”. Come nasce ed è articolata la mostra?

La mostra nasce durante Idioti ‒ mostra collettiva di pittura da me curata ‒ dopo una conversazione con Marco Senaldi. Riflettevamo sulla nostra Inesistenza e il giorno successivo a quella data di fine luglio dello scorso anno, scrissi un testo dove spiegavo la genesi di questo progetto chiamato inizialmente Cosmosi e tradotto, col tempo, in quasi un anno di lavoro, col titolo Due volte. In breve ho scelto e raccontato la mia lunga storia di pittore selezionando una serie di opere che in qualche modo hanno attraversato momenti di riflessione, motivi che hanno, di volta in volta, piegato il mio progetto intorno al medium della pittura. Quindi ho inscenato un percorso legato con innesti nuovi, come le tele di ‘passaggio’ delle cascine, con Pneuma ‒ memorie di pittura vascolare ‒ e introducendo un ventaglio di disegni che nell’anno sono cresciuti dalla esperienza della Scuola di Santa Rosa. Il tempo è protagonista, con la rimemorazione. C’è una somiglianza in questa esposizione, e lo stare dentro un tempo doppio. Stranamente è una mostra dove la pittura è mezzo di una operazione concettuale e temporale assieme. Due volte per riguardare: per ri-vedere cosa era lì e che solo adesso, compiuto il percorso travagliato raccontato sopra, di verifica, si riesce a cogliere. Non ci fosse stata una ripetizione non ci sarebbe stata la mostra.

Il tempo, la morte, rendere visibile l’invisibile. Quanto queste tematiche sono presenti nel tuo lavoro?

Il tempo e la morte sono tematiche a me care. Da anni realizzo dei momenti in cui ritraggo corpi morti. L’ultimo, recente, è stato realizzato presso la Fondazione Rossini, dal titolo The Battle, a cura di Francesca Guerisoli. Un lavoro che di anno in anno cresce e diventa sempre più denso e che è cominciato con Apologhi, in una residenza in Madeinfilandia nel 2011 e sviluppato poi con una intensità debordante che ogni volta mi piega e ammalia. In Hora mortis, il titolo ingegna i due temi, è il prossimo progetto che esporrò allo Scompiglio nel 2019. In Destinazioni, per esempio, comparvero e scomparvero le due foto-coppie, era il 1992. Tutto procede secondo progetto e naturalmente anche la pittura ne sente il riverbero.

Cos’è la Scuola di Santa Rosa che citavi prima? L’hai sviluppata a Firenze in collaborazione con Luigi Presicce.

Il 9 ottobre 2017 insieme a Luigi ci siamo trascinati al Lungarno Santa Rosa e abbiamo iniziato a disegnare. Quest’anno abbiamo spento la prima candelina: per un intero anno, ogni martedì, tutti i martedì, ci siamo incontrati al Bistrot di Santa Rosa. Come nei momenti musicali, qui si accede in beatitudine. Ogni volta è lo stupore che invade, lo si riesce a comprendere meglio a fine lezione. In verità le lezioni sono come i momenti musicali, si va a Santa Rosa ‒ Lungarno nella stagione calda o tiepida, e al bistrot nella gelata e la fredda ‒ perché lì col tempo si va oltre, e a quell’Oltre si mira, altrove per incontrarsi, bearsi d’arte. La Scuola l’abbiamo chiamata così perché lì comprendiamo meglio il nostro stare al mondo, come allievi d’una scuola suprema condividiamo la bellezza intorno, e lo stupore, come la visitazione, non si cerca, non si desidera né si sente il bisogno di rincorrerlo ma avviene, diviene a noi possibile perché piccoli miracoli accadono. Ci s’immerge in un tempo diverso dal quotidiano attraverso una strettoia, porta che conduce fuori dall’ordinario. In breve è una scuola libera di disegno. Una compiuta liberazione dalle preoccupazioni e stress dove alla fine avviene una sovversiva e irresistibile pura soggettività, come ai primordi del soggetto. Non a caso mi piace pensare alla Quinta passeggiata di Rousseau. Col tempo una nuvola di giovani e meno giovani, artisti e non, ci ha raggiunto condividendo questa fantasticheria che genera piccoli miracoli nei disegni e nella condivisione di una felice inutilità.

Per concludere: la pittura è per te un mezzo o un fine?

Un mezzo.

‒ Damiano Gullì

Pittura lingua viva #1 ‒ Gabriele Picco

Pittura lingua viva #2 ‒ Angelo Mosca

Pittura lingua viva #3 ‒ Gianluca Concialdi

Pittura lingua viva #4 – Michele Tocca

Pittura lingua viva #5 ‒ Lorenza Boisi

Pittura lingua viva#6 ‒ Patrizio Di Massimo

Pittura lingua viva#7 ‒ Fulvia Mendini

Pittura lingua viva#8 ‒ Valentina D’Amaro

Pittura lingua viva#9 ‒ Angelo Sarleti

Pittura lingua viva#10 ‒ Andrea Kvas

Pittura lingua viva#11 ‒ Giuliana Rosso

Pittura lingua viva#12 ‒ Marta Mancini

1 / 13

1 / 13

2 / 13

2 / 13

3 / 13

3 / 13

4 / 13

4 / 13

5 / 13

5 / 13

6 / 13

6 / 13

7 / 13

7 / 13

8 / 13

8 / 13

9 / 13

9 / 13

10 / 13

10 / 13

11 / 13

11 / 13

12 / 13

12 / 13

13 / 13

13 / 13

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati