Gli artisti e la ceramica. Intervista a Silvia Celeste Calcagno

Nuovo capitolo della rubrica dedicata al legame fra gli artisti e la ceramica. A prendere la parola è Silvia Celeste Calcagno.

Per Silvia Celeste Calcagno (Genova, 1974), il corpo è un soggetto costante, che indaga attraverso azioni ripetute, quasi ossessive. La sua ricerca spazia dalla performance all’installazione (ambientale e sonora), pur mantenendo un interesse continuo verso la ceramica. Prima donna italiana a vincere il Premio Faenza (nel 2015), ha esposto alla GNAM di Roma (2015); alle Officine Saffi (2015); al Museo di Villa Croce (2017); al Museo Carlo Zauli (2018); alla Nuova Galleria Morone (2020).

Sei nata in terra di ceramica, quale è il tuo rapporto con la tradizione che ti ha sempre circondata?

Mi sono trasferita da Genova, dove sono nata, ad Albissola quando avevo quattro anni. La ceramica l’ho respirata fin da bambina, ma l’ho sempre tenuta a una certa distanza, forse involontariamente. Quando vivi in un luogo dove una cosa è normale non la vedi speciale. D’estate seguivo i corsi di decorazione, erano degli appuntamenti costanti che andavano a integrare una quotidianità fatta di ore di disegno. Disegnavo ovunque, anziché parlare.

Era quello il mio linguaggio, esso faceva da spettro alle mie timidezze. Da ragazzina oltre ai corsi, in estate facevo la stagione al mare. Lavoravo in bar, ristoranti, quello che capitava insomma, e quando ero fortunata in botteghe artigiane. Ne ho girate molte, svolgendo compiti vari. Nonostante queste esperienze, se devo essere onesta, non sono mai stata affascinata né dalla materia, né tantomeno dal peso storico del luogo.

Che cosa intendi?

Rispetto e amo Albissola per infiniti motivi, in primis perché mi fa sentire letteralmente schiacciata tra i monti e il mare, mi sento una sottile entità tra la terra e l’acqua, una sensazione molto fisica. Il luogo in cui vivo, e che difficilmente baratterei, ha il colore della poesia, ovvero un colore indefinito, che ti scivola addosso, questo è l’effetto che ha su di me.

Quando immagino i grandi maestri ad Albissola negli Anni essanta, le chiacchierate al Bar Testa, o quando sotto i miei piedi incontro il Concetto Spaziale e sfioro le Nature di Lucio Fontana sul Lungomare degli Artisti, non ti nego che sento una carezza, eppure non è una carezza nostalgica, ma la dolce constatazione che alcuni passaggi, fatti magari di coincidenze o di congruenze, abbiano lasciato una traccia indelebile; non è un peso storico, a mio avviso, ma una cosa che è accaduta, tutto qui, nel momento in cui doveva accadere. Albissola è sempre la stessa. I tempi sono altri, sono i nostri, sono molto distante da ciò che è stato, amo questo luogo fisico, esattamente per ciò che è con i pro e i contro di ogni tratto-vita.

Silvia Celeste Calcagno, Dirt, 2019, 60x36x10 cm

Come ricordavi, Albissola ha visto grandi artisti lavorare con la ceramica. Quali sono i modelli che più ti hanno ispirato? O forse trovi le tue radici e i tuoi maestri al di fuori di questo contesto?

Mi ricollego alla risposta precedente. No, sarei poco onesta a dire il contrario: non ho avuto alcun modello tra gli artisti che in quegli anni hanno usato la ceramica come medium. Ho avuto una passione, quella sì. Mi innamorai della storia di Salvatore Fancello, studiai il suo lavoro, divenne un chiodo fisso, soprattutto nel periodo in cui lavoravo alla tesi in Accademia; mi colpì la sua intensa produzione in un ristretto periodo di tempo, l’urlo profetico di alcune sue opere, scioccante tanto quanto la sua morte prematura. Non fu un modello, ma un nome che tornava spesso alla mente e torna tutt’ora.

Non nego invece una certa in/volontaria familiarità con alcune donne che sono state e sempre saranno più che dei modelli, delle icone.

Ci fai qualche esempio?

Gina Pane è un nome che ha avuto su di me lo stesso effetto di Fancello, un’anima presente nella mia testa, sento spesso il bisogno di rivedere le sue opere: sai quando non riesci più a distinguere un modello da un feticcio? Ecco, è questo. Dopo aver visto nel 2012 la sua antologica È per amore vostro: l’altro al MART di Rovereto, ho fortificato il mio trasporto per la sua figura. Potrei farti tanti altri nomi. Amo l’intera opera di Ana Mendieta, il lavoro che ha fatto e che fa tutt’ora Marina Abramović lo amo quasi naturalmente. Sono legata al lavoro di Hannah Wilke, della Orlan e di Liliana Moro. Voglio inoltre citarti tre nomi maschili infinitamente distanti tra loro, che si presentano spesso nella mia mente: Vito Acconci, Mario Schifano e Marc Quinn. Spesso invece mi volto molto più indietro e mi ritrovo affascinata da Claude Cahun, Irina Ionesco, e soprattutto da figure che non sono legate alla Storia dell’Arte, né tantomeno a quella della ceramica. Amo la poesia confessionale, quella di Sylvia Plath in particolare. Ma il mio vero nutrimento è il cinema. Nel cinema trovo una fonte illimitata di ispirazione. Ora che ci penso, Marco Ferreri è in assoluto forse il mio vero “maestro”.

Ho il culto per Lars von Trier, Yorgos Lanthimos, David Cronenberg, ma anche per autori orientali come Park Chan-wook, Kim Ki-duk o Takeshi Kitano, che, con Dolls, ha firmato un capolavoro indimenticabile. Non so dirti se in questi nomi trovo le mie radici, ma sicuramente sento appagata una morbosa e costante curiosità, elemento essenziale nella mia vita e di conseguenza nel mio lavoro.

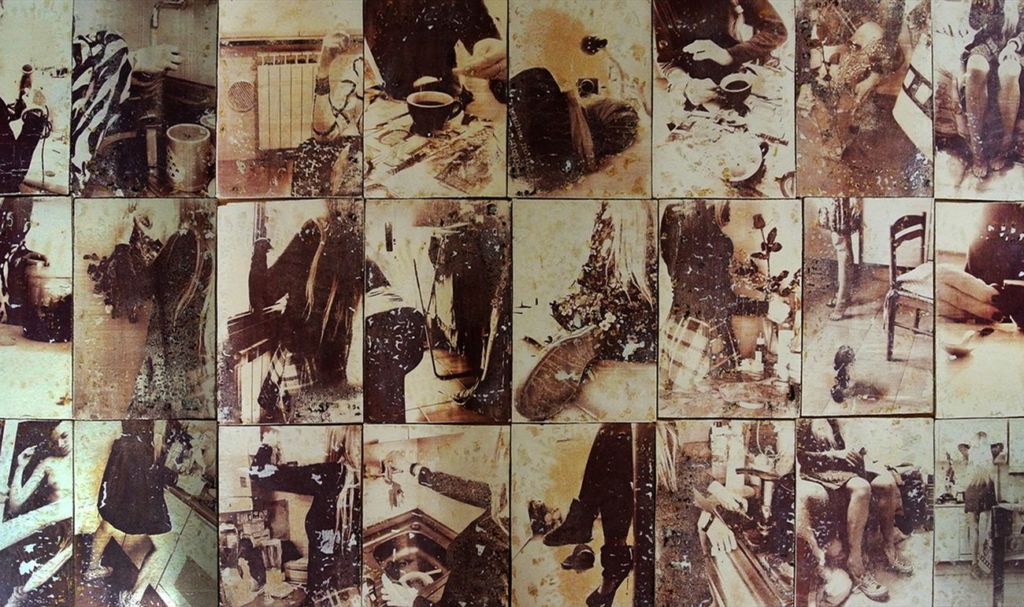

Silvia Celeste Calcagno, Just Lily, 2017, fireprinting®, 24 mq. Gruppo Hdrà, Palazzo Fiano, Roma

La tua pratica unisce ceramica e fotografia, come è nato il connubio?

Il connubio è nato dalla volontà di fondere concettualmente e materialmente due linguaggi distanti tra loro con la volontà di crearne uno nuovo. Ho iniziato a sperimentare estrapolando frame da video girati con una DV intorno al 2005. Trasferivo questi “tagli” su ceramica con una semplice decalcomania. La necessità di ricerca si è fatta, minuto dopo minuto, giorno dopo giorno, sempre più spasmodica. Vedevo necessario togliere, togliere definizione, togliere luminosità, elementi che troppo spesso connotavano i lavori e mi infastidivano; avevo in testa l’idea che togliendo aggiungessi. Trovai una sorta di verità in un concetto che nasce da una contraddizione, estremizzando il principio: la fotografia si basa sulla luce, la materia la può vanificare divorandola. Unendo due nature contrastanti, il risultato non poteva che essere un ibrido. Il concetto di ibrido mi ha sempre affascinata, è poco identificabile e quindi aperto a infinite letture, terreno nuovo sul quale sperimentare, potendolo sottoporre a infiniti “test” tecnici ma anche concettuali.

Sono nate le mie prime fotoceramiche sperimentali, sperimentali perché erano tali il supporto, lo smalto e la decalcomania. Lavoravo tantissimo i file in post produzione fotografica e stampavo con un’azienda che aveva inteso la logica del lavoro. Da lì nacque il fireprinting®, che brevettai su scala nazionale nel 2015, e le tecniche che sono ora il mio medium e sulle quali continuo a sperimentare con un costante e atroce accanimento, mai paga. Ci tengo a sottolineare che la dinamica che sento più vicina al mio lavoro ha una matrice a mio avviso quasi espressionista, non nel senso legato alla corrente, ma al concetto che attraverso una violenza chimico sperimentale su un materiale si possa costantemente esaltare il lato emotivo della realtà, il più delle volte trasfigurandola.

Sei stata la prima donna a vincere il Premio Faenza, da allora come è cambiata la tua ricerca?

Da allora sono cambiate tante cose. Una tra tutte è che dopo cinque anni, e lo dico con fierezza, devo ancora metabolizzare la gioia che mi ha travolto. È stato come ricevere in mano una chiave di “svolta”, attraverso una motivazione che ho incorniciata qui, accanto alla scrivania dove lavoro ogni giorno. La vivo tutt’ora come una delle più belle responsabilità che mi potessero capitare e come un traguardo che mai avrei immaginato di raggiungere. La prima volta che visitai il MIC fu nel 2000 e ricordo che leggevo incuriosita i nomi dei “Premi Faenza”. Oggi quando vado al Museo mi ritrovo davanti a Interno 8 ‒ La fleur coupeé, lo vado a spiare camuffandomi da visitatrice. Non è cambiata la mia ricerca, essa cambia costantemente e si sarebbe modificata comunque, ma è cambiato il modo di percepire alcune parti di me, mi ha fortificata, ha lenito alcune debolezze. Del resto un Premio è un riconoscimento, è come avere uno strato più prezioso di pelle addosso. Il Premio Faenza rappresenta un punto fermo dunque, ma la costante per me è il volermi quotidianamente superare. Ho un’arma puntata su me stessa.

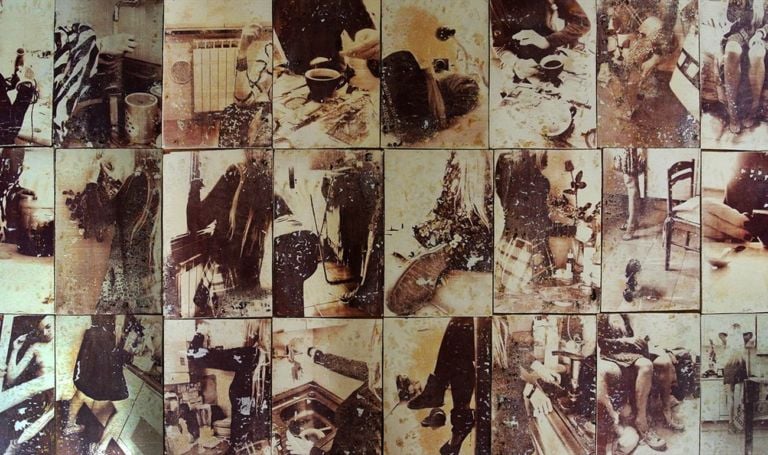

Silvia Celeste Calcagno, Zero, 2019, particolare, stampa monocromatica su grés, 400x240x0,9 cm

L’autoritratto e la narrazione della tua quotidianità sono al centro della tua ricerca. Cosa significa per te sederti davanti all’obiettivo ogni volta? E come cambia l’esperienza di volta in volta?

È una domanda molto interessante, usi due parole che amo molto: quotidianità e narrazione e che collego automaticamente al concetto di memoria che mi è molto caro. Racconto storie a basso voltaggio, situazioni in cui non accade nulla di eclatante, ma nelle quali si percepisce una sottile anomalia nella quotidianità. Calando il sublime nella realtà di tutti i giorni, stabilisco un contatto tra gli istinti, i conflitti interiori, le nevrosi, gli scompensi e gli oggetti, le cose. Sono molto concentrata sulla notifica della memoria degli oggetti, in essi c’è il segno palpabile del passaggio dell’uomo; con la loro concretezza, contrastano per esempio il peso del tempo che divora, rendendo più nebulosa la morte fisica perché quasi contraddetta dalla forza della memoria. Per quanto riguarda il ritratto, attraverso un lavoro autobiografico, quasi analitico su me stessa, arrivo a una totale spersonalizzazione della mia figura con l’intenzione finale che l’opera possa fungere da specchio. Tra gli spazi sottili della quotidianità nascono i temi universali ai quali faccio riferimento, come l’identità, la morte, la rinascita e la ciclicità della vita. Sedermi davanti all’obiettivo fa proprio parte di questo processo di spersonalizzazione.

Raccontaci meglio.

Nell’ultima grande installazione Eye Verbal Motor, ora in mostra alla Nuova Galleria Morone di Milano, nelle constatazioni fotografiche iniziali sono travestita, il mio volto assume un’altra identità, così come diversi in ogni scatto sono i miei capelli e il trucco, che aliena i miei tratti; In questo modo metto in atto un paradosso: camuffandomi, annullandomi, ingannandomi, esploro la mia vera identità in quel momento, pulisco e indago in maniera più profonda il messaggio che voglio trasferire. Assumendo un altro sembiante, filtro le emozioni fortificandole. L’obiettivo è una costante su di me, una sorta di statua, un deposito votivo al quale affido le mie richieste affinché le custodisca. È il primo passaggio, quello fondamentale. L’esperienza cambia ogni volta, e scuote ogni singolo momento della giornata. Gli shooting durano sempre molte ore; alcuni giorni non riesco a trasferire nulla, altri sono addirittura estremi dal punto di vista dell’impegno fisico. Ho sempre considerato questa parte del mio lavoro molto performativa e formativa; mi aiuta, non solo perché è alla base del risultato definitivo, ma perché scarica innegabilmente le pulsioni, o il dolore come nel caso di Eye Verbal Motor. Il titolo è un palese riferimento alla Glasgow Coma Scale, scala di valutazione neurologica che rimanda a uno stato di incoscienza in cui il corpo viene sottoposto a stimoli che ne determinano le reazioni. Ho messo in scena più di 170 maschere di me stessa dalle movenze “celibi”, l’ho fatto per cercare di varcare l’opacità di un dolore che mi ha toccato personalmente, ma più in generale per ragionare su come la vita possa essere riscattata attraverso la memoria, attraverso il ricordo, attraverso la rinascita. Il risultato è un muro, una barriera apparentemente impenetrabile, di volti trasfigurati, incendiati, annichiliti, ma contraddistinti da sguardi vividi che si rincorrono, pregando aiuto l’un l’altro, o schernendosi. La sensualità si beffa del distacco, la bellezza dell’imperfezione, la rabbia della compostezza, la certezza del dubbio e così via in un gioco di costante ambivalenza ad assicurare una continuità che permette il rigenerarsi di una nuova pelle. Perdendosi tra le contraddizioni dei dettagli, questa parete può essere superata, diventare salvifica, sgretolandosi in antitesi con la forza della materia stessa. Questo lavoro, questo muro nero, a differenza di altri lavori, non ha un sonoro, ma ha sicuramente una colonna sonora: Paint It Black dei Rolling Stones (1966):

“I look inside myself

and see my heart is black

I see my red door

I must have it painted black

Maybe then I’ll fade away

and not have to face the facts

It’s not easy facing up

when your whole world is black“.

‒ Irene Biolchini

https://www.silviacalcagno.it/

LE PUNTATE PRECEDENTI

Gli artisti e la ceramica #1 ‒ Salvatore Arancio

Gli artisti e la ceramica #2 ‒ Alessandro Pessoli

Gli artisti e la ceramica #3 ‒ Francesco Simeti

Gli artisti e la ceramica #4 ‒ Ornaghi e Prestinari

Gli artisti e la ceramica #5 ‒ Marcella Vanzo

Gli artisti e la ceramica #6 – Lorenza Boisi

Gli artisti e la ceramica #7 – Gianluca Brando

Gli artisti e la ceramica #8 – Alessandro Roma

Gli artisti e la ceramica #9 – Vincenzo Cabiati

Gli artisti e la ceramica #10 – Claudia Losi

Gli artisti e la ceramica #11 – Loredana Longo

Gli artisti e la ceramica #12 – Emiliano Maggi

Gli artisti e la ceramica #13 – Benedetto Pietromarchi

Gli artisti e la ceramica #14 – Francesca Ferreri

Gli artisti e la ceramica #15 – Concetta Modica

Gli artisti e la ceramica #16 – Paolo Gonzato

Gli artisti e la ceramica #17 – Nero/Alessandro Neretti

Gli artisti e la ceramica #18 – Bertozzi & Casoni

Gli artisti e la ceramica #19 – Alberto Gianfreda

Gli artisti e la ceramica # 20 – Sissi

Gli artisti e la ceramica #21 – Chiara Camoni

Gli artisti e la ceramica #22 – Andrea Anastasio

Gli artisti e la ceramica #23 – Michele Ciacciofera

Gli artisti e la ceramica #24 – Matteo Nasini

Gli artisti e la ceramica #25 – Luisa Gardini

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati