Biennale di Venezia. L’editoriale di Gian Maria Tosatti

Si susseguono gli editoriali dedicati alla Biennale veneziana curata da Christine Macel. Gian Maria Tosatti descrive la rivalsa di un padiglione veramente italiano e la lamentazione funebre di una mostra internazionale che appare illeggibile.

Il dato è uno soltanto: quando le cose si fanno come si deve, l’Italia ribalta il quadro dell’arte contemporanea cui siamo ormai abituati da un paio di decenni, quello in cui il nostro Paese è dato per disperso. L’Italia c’è e a dir la verità non ha mai smesso di esserci. E fa quasi sorridere che il primo Padiglione Italia non politico abbia echeggiato per le distese d’acqua della Laguna, per i canali dell’Arsenale, per i giardini della Biennale come un colpo di cannone. Poco importa non aver vinto il Leone, la vittoria è morale. Tante cose belle tutt’intorno, per carità, dal rigorosissimo padiglione belga di Dirk Braekman, basato tecnicamente sul valore pittorico della fotografia analogica e sulla potenza di immagini che sembrano brandelli di una storia sospesa, fino al sontuoso padiglione tedesco di Anne Imhof, che ci propone un Faust contemporaneo di 5 ore, perché a Venezia bisogna anche saper dimostrare di avere la giusta ampiezza di respiro e Wagner non è diventato quello che è grazie alle sonate per pianoforte. Leone meritato.

LA VERTIGINE DEL PADIGLIONE ITALIA

Però il padiglione italiano è lo spazio della vertigine, è la crepa che si apre nel circo noiosissimo del mondo dell’arte. E a provocare tale rottura è Roberto Cuoghi, che per storia, ricerca e risultati incarna perfettamente la figura di Efesto. Si entra nel suo laboratorio immenso e si capisce che non si scherza più, non si gioca più. E il sistema dell’arte, da grande protagonista, torna a sedere dalla parte di chi ha soltanto il grande onore di metterci i soldi perché quella vertigine del martello e del ferro possa compiersi generando le folgori, le illuminazioni, le armi contro cui si vince la guerra contro la parte oscura di sé e del mondo. Un gesto potente, ma non “eccezionale”, un gesto di cui l’arte italiana è capace e per dimostrarlo ha solo avuto bisogno di togliersi di dosso la cappa di piombo che si era costruita con una serie di padiglioni governativi in stile russo (spiace, spiace tra l’altro, che per l’ennesima volta i compagni d’oltre cortina siano stato costretti all’ennesima brutta figura da logiche politiche). È bastato affidare il padiglione a una professionista arrivata lì per meriti evidenti ed ecco che il risultato si è prodotto con una certa naturalezza. Perché l’arte Italiana, in tutti questi anni, pur scomparsa dai radar internazionali come conseguenza di un auto-sabotaggio, non ha mai smesso di produrre risultati e percorsi di altissimo livello. È questo il dato che dobbiamo raccogliere dalla Biennale, giacché mostre come questa non si fanno per celebrare, ma per annunciare. Solo il Leone alla carriera è celebrazione a Venezia. Gli altri leoni, non tanto quelli d’oro, ma quelli che producono le gesta artistiche di cui stiamo parlando, stanno lì per dichiarare che una certa scena è presente e pronta a fare la sua parte, in quella grande chiamata alle armi che è il ruolo della cultura in un mondo e in un tempo particolarmente cupi come questo.

Cecilia Alemani. Photo Marco De Scalzi

UNA CURATRICE CONSAPEVOLE

Cecilia Alemani – che io ricordo giovanissima artefice di una delle operazioni culturali più significative nella New York durante gli anni della crisi, quella X Initiative in cui si sintetizzavano e detonavano tutte le pratiche più interessanti dell’arte di questi anni, mentre attorno c’era la calma piatta degli anni più reazionari della scena americana – ha vinto la sua scommessa con quella maestria che non necessita di sforzi. Ci ha evitato la gogna dei crowdfunding e ha coinvolto grandi investitori internazionali riportando attenzione e collaborazione in un padiglione in cui più di qualcuno aveva perfino smesso di metter piede.

L’altro artista del padiglione, Giorgio Andreotta Calò segue e sostiene tutta questa grande macchina, con un’opera che bilancia quella del compagno Cuoghi, finendo quasi per diventarne complemento. E questo non si intenda in termini riduttivi, ma come esaltazione di una corrispondenza di riferimenti, immaginari, che finisce per fondersi al punto da non riuscire quasi a definire dove finisca un’opera e cominci l’altra. La cattedrale oscura di Calò non può che avere al suo interno – o in una delle dimensioni del suo interno – la grande fucina del suo compagno d’avventura.

UNA MOSTRA ILLEGGIBILE

E con questo si potrebbe anche chiudere. Giacché non si va o non si dovrebbe andare a Venezia per vedere il circo, appunto, ma quella verità bruciante che emerge dalle opere d’arte, istitutrici dell’unica vera dittatura possibile in Laguna.

Però sarebbe grave omissione non accennare alla mostra internazionale, ma proprio qui sussiste un problema. La Biennale di Christine Macel, infatti, è incommentabile. E in questo non vi è alcuno spunto polemico. Il problema è proprio che non c’è niente da dire, giacché la mostra è illeggibile. Voglio spiegarmi.

Per quanto la curatela sia oggi diventata il rifugium filiorum della buona borghesia internazionale che ha smesso di credere nel valore e nella disciplina del lavoro per la propria discendenza, essa rimane, comunque, una scienza e come tale ha la sua tecnica. La Macel, a dire il vero, ha iniziato la sua carriera prima che questa deriva neo-aristocratica prendesse piede, per cui non la considero una vittima del sistema e non mi spiego con facilità la totale mancanza di sintassi compositiva nella sua mostra. Le opere sono assommate una accanto all’altra esattamente come si farebbe prima di un allestimento. Mettendo i quadri a terra, appoggiati alle pareti, per poi capire come procedere. Macel, invece, compie solo il gesto di tirarli su da terra, così come stanno, uno in fila all’altro e li attacca alle pareti (se sono installazioni, le lascia direttamente a terra e buonanotte). Manca del tutto la composizione di una regia per quello che necessariamente è il film che un curatore deve saper costruire. A maggior ragione in quella che è per eccellenza il “lungometraggio” delle mostre internazionali. E, un film, appunto, sta principalmente nella regia, che è, nei fatti, una partitura, composta da campi lunghi, inquadrature strette, passaggi di montaggio serrati e lunghi piani sequenza, accelerazioni e pause, respiri larghi e suspense, in un insieme che in una parola si chiama “ritmo” e senza il quale, la sostanza filmica è inconsistente, appunto, illeggibile.

Damien Hirst, Treasures from the Wreck of the Unbelievable, ph. Irene Fanizza

IL TRAMONTO DELLE GRANDI COLLETTIVE

Una mostra è questo. Ciò che non è questo, semplicemente non è una mostra, ma tutt’al più un salon. E qui sta forse l’unico spunto interessante che la mostra, involontariamente, ci propone, ossia la definitiva annunciazione del tramonto e dell’insensatezza delle grandi collettive che proprio nelle rassegne francesi di fine Ottocento e inizio Novecento aveva iniziato la sua avventura protrattasi fino a oggi, perpetuando una Sodoma e Gomorra di opere ammassate le une contro le altre che a ogni occasione finisce per schiantare le proprie intenzioni contro gli scogli della storia (emblematiche in questo senso sono state anche le biennali precedenti o le ultime biennali del Whitney). D’altra parte sarebbe ben strano che le logiche compositive delle mostre non dovessero cambiare negli anni in parallelo coi cambiamenti sociali e quelli conseguenti d’attitudine. L’esposizione – parlo di quella dello spettatore – oggi non risponde più alle logiche della grande mostra, ma a quelle del dialogo uno a uno, che è proprio dell’era dell’individualismo (a prescindere dal giudizio morale che possiamo darne).

È tempo che una biennale smetta di essere una fiera campionaria, un salon esotico, una esposizione universale delle specie e varietà odierne di flora e fauna che abitano quel pianeta ridotto al lumicino che è il mondo dell’arte. È tempo che si faccia una biennale con 20 artisti, 20 eroi per un tempo che ha bisogno di eroi – come avrebbe detto Brecht. Perché, se è vero che una critica diffusa a questa Biennale è stata la mancanza di incisività, è vero anche che questa Biennale spicca per l’assenza di quegli gli artisti leggendari, gli achei e i troiani, con le loro armi mitologiche, lasciati come Filottete su altre isole della Laguna a lanciare grida di dolore dalle loro ferite infette, come Hirst alla Fondazione Pinault o Fabre all’Abbazia di San Gregorio.

HIRST E FABRE

E qui mi tocca aprire un brevissimo inciso su Hirst e sul suo arco leggendario.

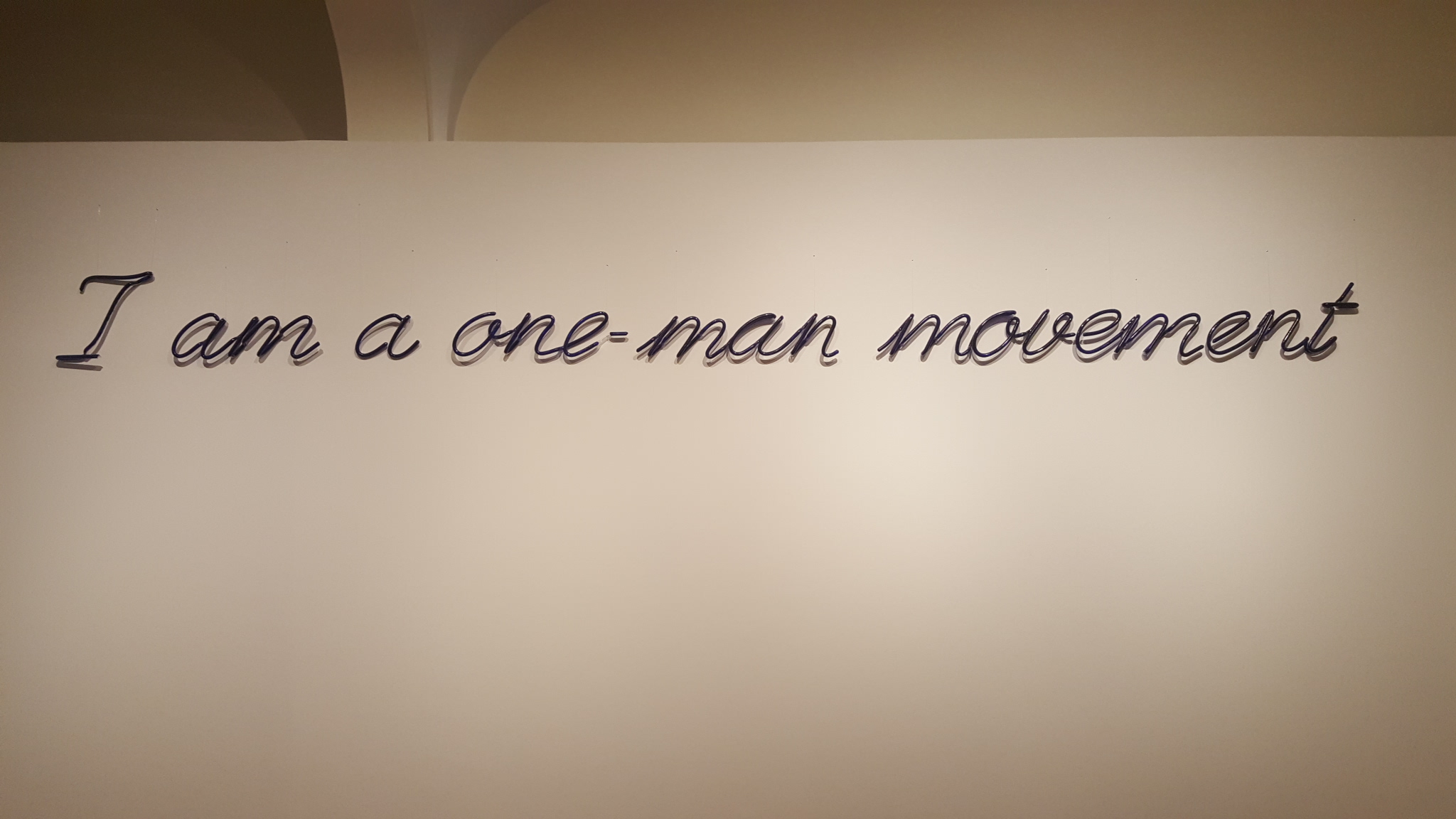

Criticato, criticatissimo, Hirst a Venezia ci regala con Treasures from the wreck of the Unbelivable l’unica mostra che fa veramente il punto su questo momento storico, in cui la nostra civiltà spettrale si crede viva proprio come nel film The Others (2001) di Amenabar, mentre è già stata falciata dalla Storia molto tempo fa. Hirst ci apre gli occhi su questo scenario con un’epifania terribile. Ci mette davanti agli occhi le prove del naufragio, le nostre ossa coperte di coralli, cresciuti in anni. E ci dimostra come tutto questo affanno a proteggerci, questo fascismo che cresce in Europa, sia del tutto inutile, un cancro prodotto in un sogno. Siamo già morti, tutto quel che possiamo fare è cercare di trasmettere il meglio della nostra eredità entrando nei sogni di quelli che oggi sono i nuovi abitanti del mondo, quei poveri cristi che appaiono in metà dei video (o dovrei dire degli opportunistici documentari) della mostra della Macel. Hirst, con le sue armi leggendarie, armi forgiate da Efesto – per restare in tema – squarcia il compiacimento (il nostro, ma non il suo!), l’autorappresentazione e ci mostra la cruda realtà. Si obbietterà che tre quarti della mega mostra fosse fatta di pura spazzatura, opere d’arte pensate male e realizzate peggio, esposte in un pietoso gesto di presenile virilità chimica. Io sarò d’accordo, ma so che invecchiare e averne paura è quel che succede a un artista che non ha attorno a sé nessun sistema intellettuale, filosofico, cultuale, che non sia, appunto, solo quel maledetto sistema commerciale che ci minaccia, ci ubriaca, ci addormenta. Ma a Hirst basta un attimo, nel suo vago gesticolare tra i deliri della morfina, nelle sue blaterazioni, per dire con un gesto solo, secco, la formula che ci inchioda alla verità del presente. E allora per andare a cogliere una sola goccia di splendore (come direbbe Alvaro Mutis) sono disposto a nuotare controcorrente in un mare di fango. E lo stesso potrei dire per la mostra di Fabre, un altro acheo, che nell’ubriacatura di oggetti e oggettini, semina due momenti di lucidità cupissima e straordinaria, la stanza coi resti di un carnevale finito e gli scheletri di cani e gatti rimasti aggrovigliati nei festoni di vetro e una scritta sul muro che è l’amara epigrafe di quell’agonia della solitudine, di questo complesso di Filottete di cui ho parlato anche per Hirst: I’m a one man movement.

Jan Fabre. Glass and Bone Sculptures 1977-2017, exhibition view at Abbazia di San Gregorio, Venezia 2017

LA COESIONE DELL’EST

E così termino il mio inciso e torno fra le sale dell’Arsenale. Concludo il mio ragionamento su questo Viva Arte Viva che già dal titolo, prima ancora che potessimo notare l’assenza di regia, ci aveva sollevato anche qualche preoccupazione in sede di sceneggiatura. Ma lo faccio non prima di aver dato conto di un fenomeno interessante che per alcune singolari coincidenze salta particolarmente all’occhio, mettendo in rilievo la distanza del mondo romanticamente letterario della Macel rispetto a quello reale. In continuità con l’ultima sala della sua mostra, infatti, lungo le Tese dell’Arsenale, si aprono altri due grandi ambienti dati in affitto ai padiglioni nazionali di Cile (che ne ha uno per sé) e Kosovo, Croazia e Georgia (che se ne dividono un altro). Fra questi tre ultimi partecipanti, oltre a una divisione degli spazi e delle spese non c’è alcun accordo o legame. Tuttavia, quasi senza accorgersi di essere usciti dalla mostra internazionale e aver iniziato il cammino nelle partecipazioni nazionali, si viene colpiti da una incredibile intesa, estetica e concettuale fra le partecipazioni slave, in cui giganteggia l’installazione Living dogs among dead lions di Vajiko Chachkhiani, che, se fosse stato nella sezione internazionale, avrebbe tenuto su da sola l’intera baracca. È il brutale schiaffo della realtà. Una stanza relativamente piccola per tre padiglioni poveri di Paesi che non hanno tempo da perdere coi “piccoli principi” di cui ci riempie le tasche la Macel. Devono essere veloci per catturare la parola che salva in mezzo alla dissoluzione di un’Europa che va in frantumi cominciando proprio da quella prima linea dell’est, che letterariamente ci ha insegnato la ruvidezza della lingua come stratagemma per la sopravvivenza. Resta il tempo di una lacrima di rimpianto per le perdite quotidiane, per l’innumerevole e l’essenziale che si è lasciato dietro le nostre spalle nella bufera, ma niente più e ci si ricorda che il mondo lontano dal sogno reazionario che Hirst ha infranto è un posto freddo, un campo di stracci e di fango, in cui chi non è ancora sepolto deve ricominciare tutto da capo.

UMANESIMI NECESSARI

Ecco è questo piccolo padiglione che seppellisce definitivamente questa Biennale à la française (il Paese che ha raso al suolo la capitale dell’Europa contemporanea, quella Jungle di Calais che rimarrà la Troia di una epopea del futuro).

Ma prima di concludere voglio dire che scrivo questo lunghissimo pezzo con attitudine del tutto differente dal passato. Il mio pezzo sulla Biennale di Okwui Enwezor era un attacco, un attacco alla sua ipocrisia politica, al suo snobismo nei confronti del pubblico. Il mio pezzo di due anni fa era e voleva essere un pugno in faccia a chi deliberatamente aveva preso i nostri libri sacri (da noi colpevolmente lasciati in abbandono e alla mercé del primo opportunista), le nostre idee, e ne aveva fatto polpette per i cani. La Macel, di contro, non mi sognerei mai di attaccarla. Se mai dovesse leggere questo articolo spero abbia la saggezza di saperlo registrare come si ascolta la voce di un amico che vorrebbe più di lei una rinascita dell’umanesimo, ma che appunto vorrebbe dirle di andarlo a cercare nei luoghi in cui siamo rimasti ancora umani, rotti come un vetro in frantumi o saldi come una vela nell’oceano. E che forse da un critico – il cui ruolo, nell’epopea mitologica che ho iniziato con Cuoghi, può esser solo paragonato a quello dello scaltro Ulisse – ci s’aspetterebbe che, proprio come l’eroe acheo, tornasse sull’isola di Lemno per dire al Filottete di turno, imbolsito dal grasso e dal Viagra, avvelenato e puzzolente: “Stupido ciccione, adesso alzati e torna a combattere davvero, perché senza le tue frecce la guerra non la vinceremo mai!”. Giacché l’arte è un gioco di crudeltà e d’amicizia, proprio come le epopee antiche.

E, Christine, la guerra che vuoi fare per un nuovo umanesimo contro la disumanizzazione che già ci ha sopraffatti non la vinceremo di certo con i mille gomitoli di perline colorate dei tuoi workshop, ma con le saette di gente maledetta, con un pessimo carattere, nei cui antri dovrai infilarti e pregare come Zeus per avere le saette che accendono l’oscurità.

– Gian Maria Tosatti

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati