Lezioni di critica #15. Paola Pivi e la frivolezza intelligente

Tornano le lezioni di critica di Roberto Ago, che stavolta prende in esame la carriera e la poetica di Paola Pivi, a partire dalla sua mostra al MAXXI di Roma.

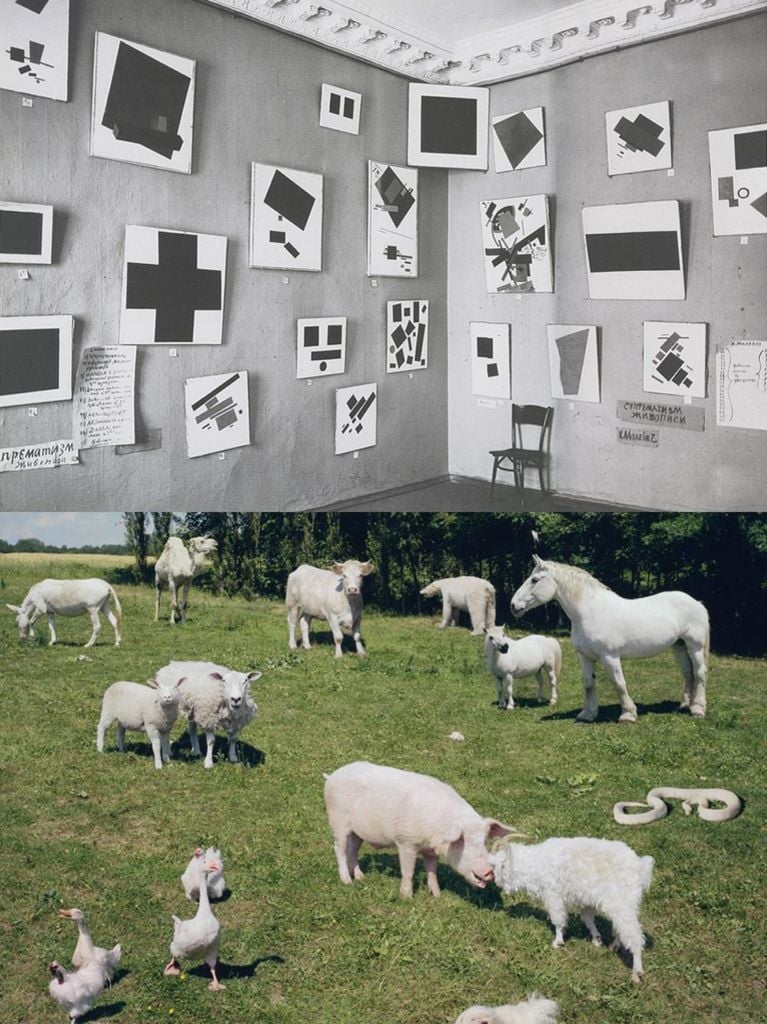

Finalmente un’artista impegnata. Cosa, Paola Pivi (Milano, 1971)? Certo, e nel senso più autentico del termine, non in quello, affatto travisato, di un’arte e di una curatela che troppo spesso confondono l’opera con uno pseudo-attivismo da quattro soldi. Pivi fa un’arte impegnata proprio perché non pensa di farla e a nessun curatore verrebbe in mente di leggerla come tale. Non noi, siamo qui apposta. La sua ultima mostra personale al MAXXI, a cura di Hou Hanru e Anne Palopoli, è un ritratto involontario e per questo fedele della globalizzazione, artistica e non, il quale ce la rende “aptica” (Benjamin) senza filippiche appiccicaticce. La buona arte fa la radiografia della realtà senza rifletterla, decostruirla o denunciarla, tutte velleità da comunicati stampa. Le sue nuove opere, di rara forza, eleganza e sofisticazione, riconciliano lo spettatore con l’arte contemporanea italiana, quella vera, puntuale con i tempi e che resterà. Con buona pace di chi pensa che essa non proceda e si selezioni nel ramo filetico che si fossilizzerà a discapito di quelli secchi e tarlati.

I FANTASTICI CINQUE

Non solo, obbliga la comunità degli esperti a concedere a Pivi di accodarsi ai “Fantastici Cinque” (Cattelan, Beecroft, Stingel, Vezzoli, Pivi), la tipologia di opere che fin dagli esordi la identifica lo richiede. L’arte del Belpaese è segnata da una forbice radicale: da un lato una massa popolosissima di artisti per lo più trascurabili a livello internazionale, ma purtroppo non da noi; e dall’altro cinque pesi massimi che si sono presto dati alla fuga e che oggi non hanno nulla da invidiare alle altre star internazionali. Tutti e cinque, relativamente alla temperie artistica dei mitici Anni Novanta (protrattasi naturalmente anche nei due decenni successivi), valgono tranquillamente un’Arte Povera o una Transavanguardia. Attraverso una diaspora dei suoi artisti migliori, una piccola provincia come l’Italia ha contribuito a un altro capitolo fondamentale della storia dell’arte occidentale, un risultato, a pensarci bene, clamoroso quanto drammatico nel suo rovescio ombroso, e soprattutto ancora da scrivere.

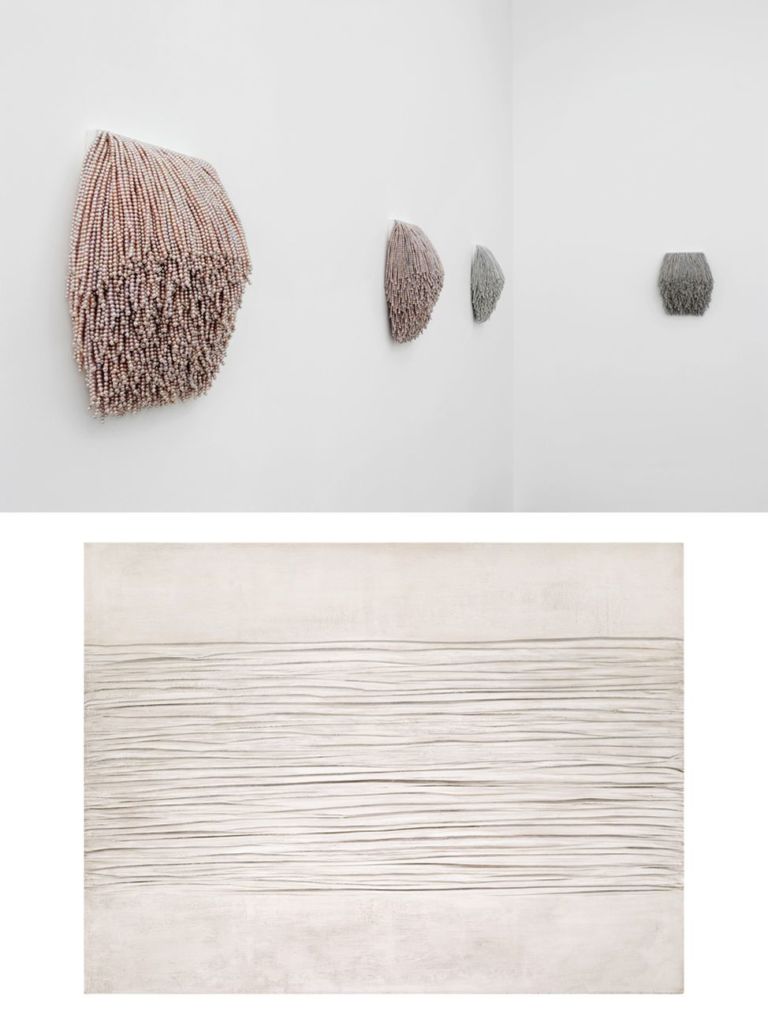

L’orchestrazione della mostra è degna delle singole opere, che meritano di essere illuminate singolarmente non solo attraverso la lente sociologica sopra evocata, ma anche per via di quella iconologica, perché chiamano in causa retaggi iconografici importanti. World record, 2018, è il lavoro principe dell’esposizione e quello che le dà il titolo. Fuoriuscito dall’ideale copertina di Esthétique relationnelle (2001), accoglie i visitatori entusiasti di tuffarvisi dentro. Cosa lo distingue dalle tante operazioni di bassa lega parimenti interattive? La classe di Pivi, che schiva il circo dell’intrattenimento e ci consegna un achrome manzoniano abitabile. Non male, per cominciare. Anche Giulio Paolini è chiamato in causa, con la differenza che il labirinto di specchi di Pivi è accogliente, caloroso e condiviso, un ritratto della socievolezza almeno quanto l’altro lo è del solipsismo. L’elasticità e i rilievi dei materassi, poi, non possono non ricordare le superfici cadenzate di Enrico Castellani, per un altro tuffo nel quadro. C’è un peculiare pezzo di storia dell’arte italiana lì dentro, dissimulata come è giusto che sia ma operante sullo sfondo. Un esempio da manuale di cosa significhi resuscitare la tradizione, il quale sovente consiste nell’astrarre e approfondire una o più marche connotative della poetica di un predecessore.

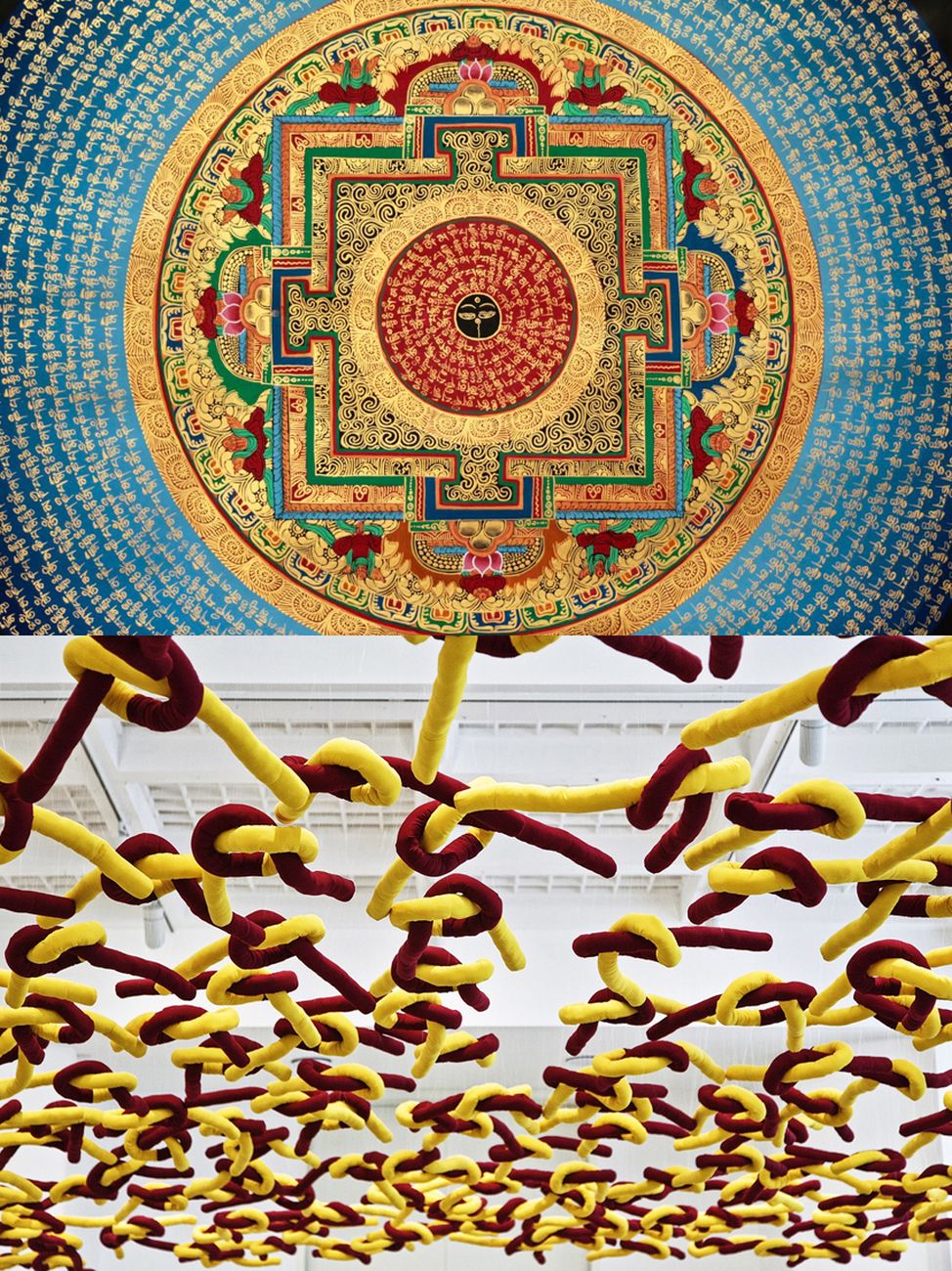

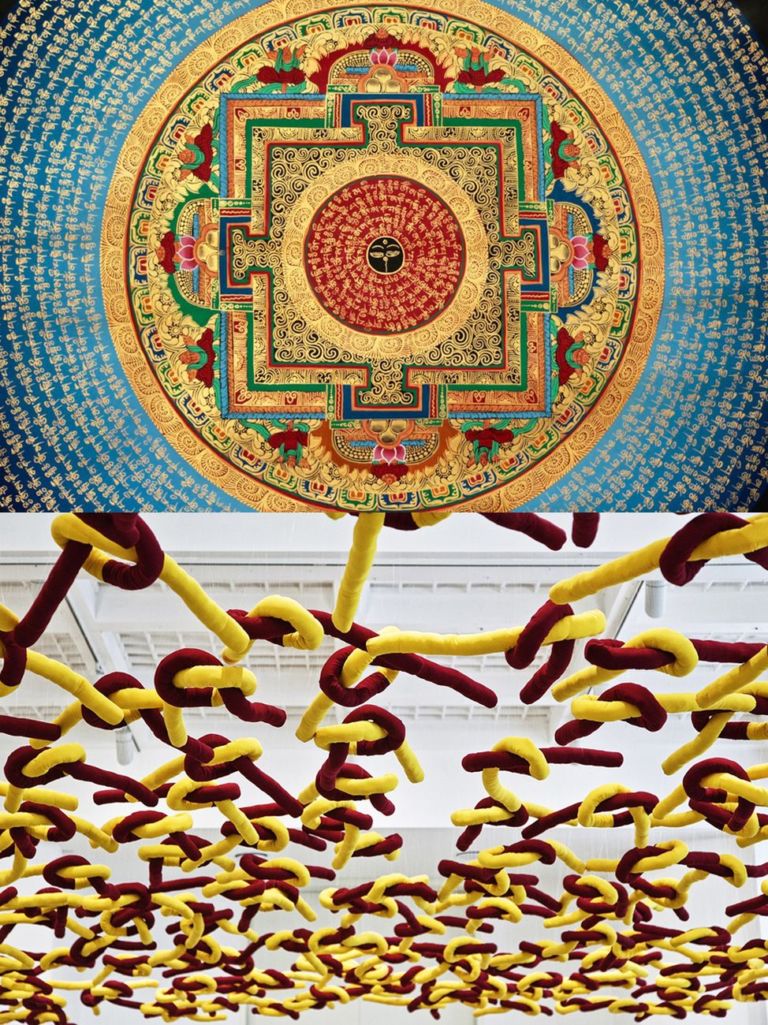

Sopra, un mandala tibetano _ sotto, l’installazione con tuniche di monaci tibetani di Paola Pivi

POLISEMIA E DINTORNI

Il rimando è dunque a un’arte italiana votata alla polisemia, quella di Opera aperta (1962) per intenderci, con un lettone che interroga se stesso e lo spettatore. Una pausa bianca da cataclismi e sciagure, come da intervista all’artista, ovvero un resort minimale per spettatori desiderosi di disintossicarsi. Le barriere della prossemica quotidiana si dissolvono: tutti bambini, nel lettone extraterrestre in orbita nell’Art System. Già, ma questa nursery per adulti non appare allo stesso tempo come l’imbottita stanza d’internamento di spettatori alienati e inebetiti? Le letture possibili si moltiplicano man mano che si procede a incrociare gli orizzonti di senso, quest’opera ludica quanto obliqua è un efficace caleidoscopio semantico.

La prospettiva aerea si accentua con Share, but it’s not fair, 2012, un intreccio di “anime” di monaci tibetani simile a un mandala isomorfo e sospeso, che si fatica, ma si è obbligati a condividere perché l’anima individuale deve infine dissolversi, così ordina la venerabile tradizione. Una cartolina dal Tibet successiva a quella da Alicudi, anche, prima che l’aereo decolli per l’Alaska o anzi, è già decollato, è da un oblò che ci appare il mandala, lo attraversiamo con lo sguardo come il nostro aereo trapassa il cielo nuvoloso. Luciano Fabro, per la sapiente coreografia e la dotta evocazione, è il riferimento privilegiato, e Daniel Buren per quel pizzico di International Style che non deve mancare.

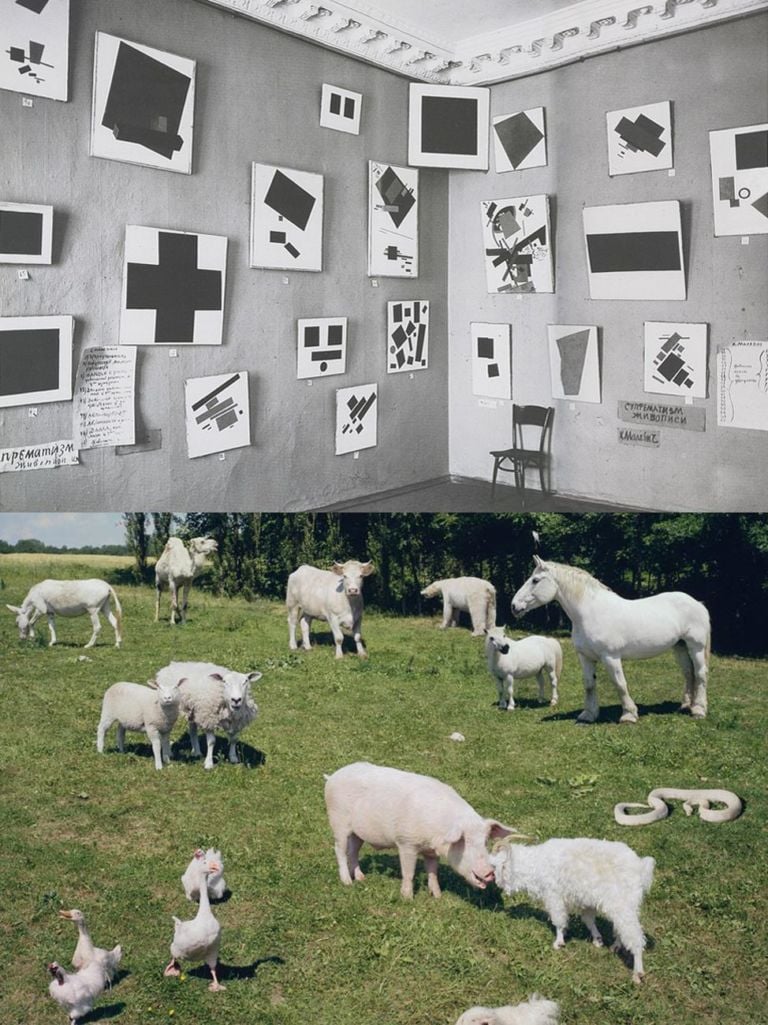

Sopra, un coccodrillo albino frutto di radiazioni da un film di Werner Herzog _ sotto, l’orso sintetico di Paola Pivi

LE OPERE

La mostra disegna una sorta di panoramica cinematografica, è a un Herzog e Wenders raffreddati da Kubrick che rimanda l’itinerario. Quella pelle sintetica di grizzly stesa sul pavimento (Did you know I am single?, 2010) non è un trofeo di caccia, ma di tecnica. Figlia del benzene e di un’industria che ha sottratto alla mano il compito della concia, ci osserva minacciosa e divertita a un tempo. Visto il risultato, vorremmo vedere più artisti appaltare il lavoro al design industriale e cerebrale. Che può significare una pelliccia sintetica ricondotta al suo naturale proprietario? Un appello ecologico certo, ma sabotato, perché il benzene è malefico quanto e più della caccia, un mondo di plastica che riproduce un mondo di plastica è una tautologia che letteralmente atterrisce, come il nostro amico. Si tratta forse dell’animale totemico dell’attuale tribù globale, al tappeto come il futuro che ci attende?

Facciamo una pausa sul quel divanetto imbevuto di profumo (Untitled (gold sofa), 1999). Accomodati nella hall di qualche hotel di lusso, chiediamoci in che angolo di mondo lillipuziano Pivi ci ha condotti. Qui l’ars combinatoria sfida di nuovo le nostre abilità esegetiche, si tratta di una mossa solo apparentemente glamour. Cosa accomuna un divano dorato e un biondo profumo? L’odore del lusso, risposta azzeccata. Ma, allora, quell’eccedenza visiva e olfattiva che percepiamo non andrà letta nel segno del potlatch dell’etnografia, e se sì come si declina rispetto a un consumismo globalizzato, forse con una distruzione ritualizzata del mondo? A ogni modo, l’antico sipario occidentale-orientale è scomparso, il divano potrebbe trovarsi a Lisbona come a Tokyo e il profumo è l’indiano Shalimar, in vendita nei duty-free del Pianeta.

Il prossimo lavoro è un’ipnotica collezione di ruote metalliche appese al muro, sormontate da piumaggi vari e rotanti in senso orario e antiorario (Very fuzzy, 2019). Segnano forse le ore di un mondo fuori sincrono, come nelle file di orologi delle agenzie di viaggio? Di che misura temporale parliamo, se le lancette sono affidate al volo degli uccelli? Di quella del volo medesimo, evidentemente, tutta la mostra si svolge in aereo, pesci rossi che non siete altro. Ma tutt’altro che lessi, perché di panorami interpretativi che rinfrescano le meningi se ne vedono quest’oggi. È evocato Duchamp, non solo quello di Roue de byciclette ma anche dei Rotoreliefs, e il Jimmie Durham delle paccottiglie ispirate agli Indiani d’America, la maison du monde di Pivi non conosce confini etnici e geografici.

Concludiamo con un piccolo, vecchio lavoro dell’artista, Scatola umana, 1994, un’opera modesta quanto rivelatrice. Questa cellula abitativa è vuota, trasparente e anonima, ma ricca di senso se confrontata con il pieno di mond(ani)ità che verrà dopo. La cosmopolita Pivi non può che ricondurre alla vacuità la dimensione domestica dell’esserci, è la capanna-mondo di Heidegger a essere evocata quale controcanto. La ritirata del filosofo dalla Krisis in Pivi si rovescia in un abbraccio appassionato all’universo-mondo, lo stesso di un demiurgo spensierato. Se lo sguardo dalla Foresta Nera è quello di un Tiresia che chiude gli occhi e osserva una Terra in rovina, quello del genio alato di Pivi è affidato a “eyes wide shut” che osservano in controluce la nuova alba planetaria sorta sulle ceneri di quella. Da una parte e dall’altra tanti pro e tanti contro, allo spettatore perdercisi dentro.

Qualcuno obbietterà: sei tu a vederci tutte queste belle cose, Pivi è solo una professionista spensierata quanto spregiudicata, basta leggere i titoli delle opere per rendersene conto. Vero, ma proprio per questo la sua arte evoca efficacemente una buona porzione di mondo contemporaneo, e certamente quello dell’arte. Se appare frivolo e decadente, nondimeno sprizza intelligenza, e poi è noto che le scarpe di Warhol, a saperle indossare, sono altrettanto profonde di quelle di van Gogh. Ancora: si tratta di una campionessa di stile internazionale o mostra un’italianità in qualche modo riconoscibile? L’una e l’altra cosa, secondo quel viatico “italo-planetario” che si va perorando nel corso di queste lezioni, anche se certamente propende per il primo. Ma lei può permetterselo, dato un cosmopolitismo programmaticamente messo a tema. Relativamente al genius loci, la sprezzatura unita al rigore progettuale ne sono l’eco posturale, mentre tracce di genoma italico sono veicolate da alcuni rimandi iconografici alla nostra tradizione. L’ampiezza di sguardo e l’aver fatto dell’aeroporto il suo studio ci consegnano tuttavia un’artista apolide e un araldo della globalizzazione, questa leggiadra bestia nera della nuova era che tanto assomiglia ai suoi orsi di piumini.

‒ Roberto Ago

LE PUNTATE PRECEDENTI

Lezioni di critica #1. La sindrome di Warburg

Lezioni di critica #2. Adriano Altamira e il detour del generale Druot

Lezioni di critica #3. Maurizio Cattelan e il culto occulto

Lezioni di critica #4. Stori(ell)a dell’Arte Italiana d’inizio millennio (I)

Lezioni di critica #5. Stori(ell)a dell’Arte Italiana d’inizio millennio (II)

Lezioni di critica #6. Stori(ell)a dell’Arte Italiana d’inizio millennio (III)

Lezioni di critica #7. Come si giudica un’icona

Lezioni di critica #8. Istruzioni per un’arte politicizzata (I)

Lezioni di critica #9. Istruzioni per un’arte politicizzata (II)

Lezioni di critica #10. Scappate dall’Italia!

Lezioni di critica #11. Sull’incompetenza dell’arte e della curatela italiane (I)

Lezioni di critica #12. Sull’incompetenza dell’arte e della curatela italiane (II)

Lezioni di critica #13. Sull’incompetenza dell’arte e della curatela italiane (III)

Lezioni di critica #14 ‒ Transavanguardia Povera Reloaded

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati