Lezioni di critica. La sindrome di Warburg

Roberto Ago inaugura una nuova rubrica, ideata per fornire uno sguardo critico sulle dinamiche dell’arte. La prima lezione si ispira ad Aby Warburg e all’influenza esercitata da quest’ultimo sugli autori contemporanei.

Recentemente ho fatto mio il rilievo allertato di un artista piuttosto noto circa l’accostamento di due o più icone (immagini e oggetti) a fini artistici, attraverso le figure retoriche del paragone, dell’antinomia, della metafora, della metonimia. Rilievo indubbiamente problematico e che ci vede coinvolti in prima persona: data l’inflazione che negli ultimi anni tale pratica va conoscendo, come difendere la propria specificità? A parte l’obiezione che non c’è pratica artistica che oggi sia immune dal problema della clonazione, tutti ispirandosi a tutti, ritengo utile una riflessione prassico-teorica in materia di “accostamenti” che faccia tutt’uno con un vademecum a disposizione non solo degli artisti, ma anche di curatori, galleristi e collezionisti.

Com’è noto, quella del collezionismo di icone è pratica ufficialmente inaugurata da Aby Warburg agli albori della moderna iconologia con intenti eminentemente filologici (per chi volesse, un’aggiornata quanto celebre introduzione all’opera di Aby Warburg è quella di Georges Didi-Huberman (2002), tr. it. L’immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia dell’arte, Bollati Boringhieri, Torino 2006). Fino a non molto tempo fa, essa era circoscritta all’ambito dei Visual Studies, senonché, complici i motori di ricerca, le icone “allo specchio” conoscono oggi un sorprendente revival in ogni settore del visuale compresa la pubblicità. Non fa eccezione l’ambito artistico dove tale modus rappresenta, al pari del ready made, della proiezione di pellicole e di Photoshop, una tecnica a tutti gli effetti, come tale passibile di molti differenti utilizzi.

Un dato inosservato, tuttavia, salta agli occhi: come i pubblicitari, la gran parte degli artisti tende a operare nel solco dell’ortodossia warburghiana (pur senza gli intenti filologici di cui sopra). Essi continuano ad accostare le icone secondo criteri simpatetici, e se uno scarto concettuale fa capolino, è sempre inferiore all’eco iconografica. Chi opera in tal modo non sospetta che la pratica warburghiana possa e debba richiedere un aggiornamento sia teorico che operativo, pena lo scadere in un manierismo non riconosciuto. Inoltre, un conto è l’ortodossia pregevole di una Lorraine O’Grady, un altro l’uso inemendabile di tale tecnica, come quando si accostano due icone irrelate sotto ogni punto di vista (l’opzione surrealista) o se ne collezionano a profusione senz’altra motivazione che quella dell’accumulo (un vezzo tipicamente contemporaneo).

Esiste un qualche criterio di demarcazione, certo sfumato, che sancisca la differenza tra un accostamento artistico e lo “scherzo”, tanto da poter essere adottato con settoriale consapevolezza? A mio avviso, esiste. Anticipo qui una possibile obiezione: essendo chi scrive parte in causa, non può che giudicare il fenomeno dal suo punto di vista, che magari non coincide con quello dei tanti artisti che amano operare in modo analogo. Accolgo l’obiezione solo per rettificarla: essendo impegnato da anni in una pratica di iconologia creativa che si avvale indifferentemente della parola scritta come dell’accostamento di icone, forse qualche credenziale in più del semplice artista posso avanzarla. Inoltre, a fronte di una “Warburg Renaissance” occorre lo sguardo dell’analista, non dell’artista. Mi si perdonerà allora la necessità di soppesare l’operato altrui al fine di rintracciare la differenza che passa tra un accostamento artistico e uno che non lo è.

La sindrome di Warburg. Haris Hepaminonda

GLI ESEMPI

Si prenda il caso di Haris Epaminonda, che usa affiancare due o più icone con dubbio intento iconologico, e sin qui nulla da eccepire, anzi. Ma le ragioni dei suoi accostamenti stanno tutte e solo nel gusto straniante del raddoppiamento e della moltiplicazione, spesso di quelle reliquie d’archivio oggi tanto di moda. Un culto antiquario quanto vacuo, perché nessun logos è a giustificarlo se non quello di un manierismo estetizzante.

Un discorso diverso vale per Peter Piller. Alcuni suoi accostamenti appaiono risolti soprattutto concettualmente ma, appunto, solo alcuni. Sembra non esserci una regola operativa, ovvero un’ispirazione intermittente, a guidarlo. Così una volta l’esito è indovinato, un’altra trascurabile, un’altra ancora proprio infelice.

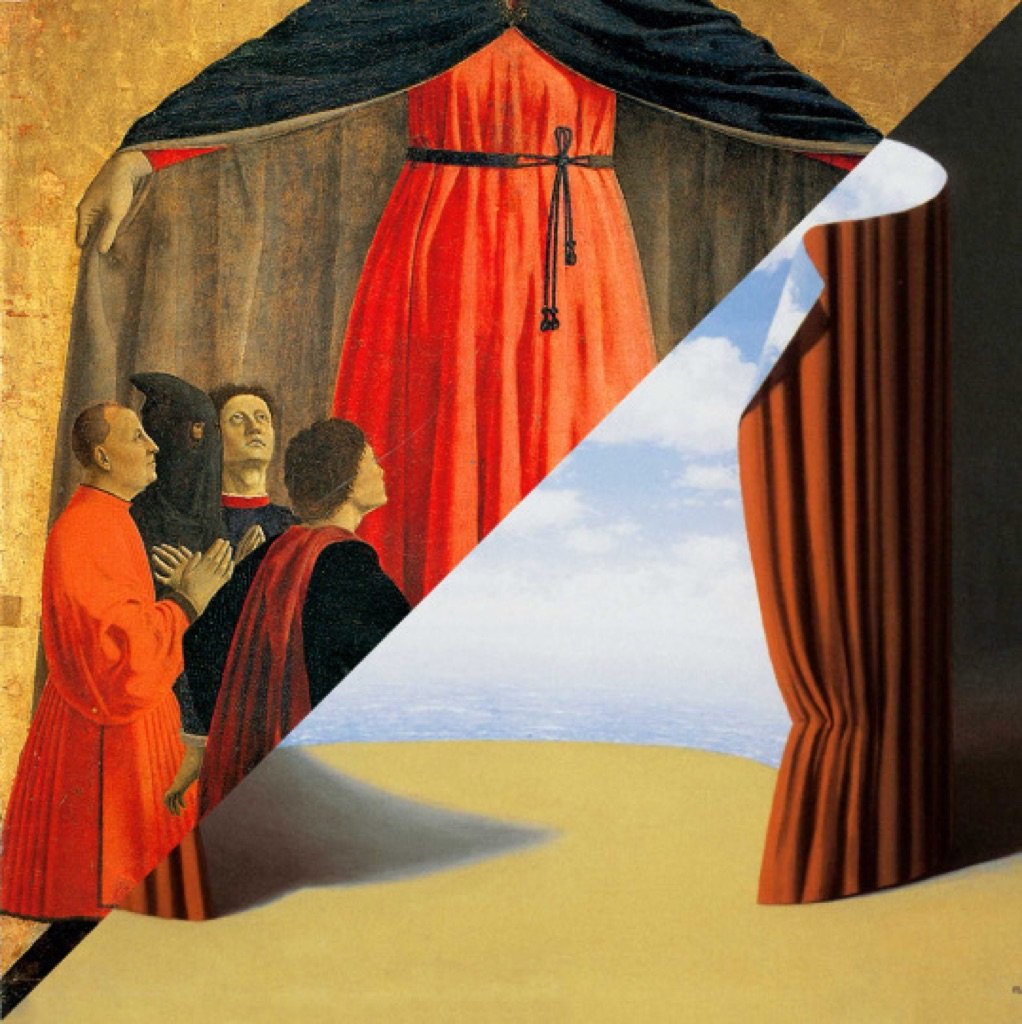

In Italia, esemplare è il modus di Davide Trabucco con i suoi Conformi (nomen omen). Da qualche anno egli va collezionando, un tot al mese, una serie di dittici squadrati secondo una diagonale prossima a Jan Dibbets e una vis iconologica davvero warburghiana. Opere d’arte e d’architettura sono accostate ad altre opere d’arte e d’architettura con indubbia sapienza compositiva, ma il risultato è quasi sempre un divertissement privo di aperture di senso. Una maggiore consapevolezza, selettività e accuratezza nella presentazione sarebbero consigliabili, perché qualche rara intuizione degna di maggiori attenzioni è riscontrabile (si veda il dittico selezionato).

Due esempi di accostamenti semi-riusciti sono forniti da Kader Attia e Giovanni Kronenberg. Il primo ha realizzato una serie di confronti tra le tipiche deformità delle maschere tribali e quelle dei mutilati di guerra. Se l’impatto estetico è assicurato, nessun nesso concettuale accomuna le rispettive semantiche, nemmeno il comune contesto geografico, qui del tutto incidentale. Così la figura retorica fondamentale è quella di un’amara battuta di spirito al servizio di un pubblico dell’arte dato per superficiale (a ragione).

Ugualmente Kronenberg usa accostare oggetti da wunderkammer secondo ragioni per lo più inconsce, tanto che il registro simbolico appare più cogente di quello metaforico. La perla nera collocata su un grande cristallo biancastro, ad esempio, reca connotazioni oniroidi che escludono l’innesco di metafore pubbliche evocando, piuttosto, un “prezioso brutto anatroccolo” (la perla) nei pressi di un “fallico gigante genitoriale” (il cristallo), e così per altre identificazioni proiettive su reperti naturalistici di dubbia artisticità. Siccome qualche esito realmente metaforico non manca, tipo l’assemblaggio di un rudere di marchingegno con l’audio dei primi astronauti, l’artista dovrebbe diffidare sia di quei curatori incauti che ne vanno concettualizzando in modo improprio l’operato, sia di mirabilia il cui plusvalore intrinseco lede e non esalta i suoi interventi retorici.

A tal proposito, esemplare è l’opera di due maestri dell’accostamento d’oggetti quali Kris Martin e Jason Dodge. Del primo fa scuola l’intera produzione, a cui rimando, del secondo segnalo giusto i due “aghi” puntati a Nord ottenuti esponendo le “lancette” di un grande orologio municipale, perché rappresentano un caso esemplare di metafora mono-icona (se si esclude lo spazio espositivo trasfigurato in bussola).

La sindrome di Warburg. Davide Trabucco

DA HOROWITZ A UKLANSKI, PASSANDO PER DUCHAMP

Per quanto riguarda degli esempi riusciti concernenti l’utilizzo di immagini (e iconografie), vorrei proporne tre a sfondo sessuale, ma solo per convincere il lettore che una ricetta del buon accostamento è oggettiva e identificabile a prescindere dall’artista che l’adotta. Uno lo fornisco io (sono pur sempre l’autore di questo viatico), l’altro Jonathan Horowitz e l’altro ancora Piotr Uklanski.

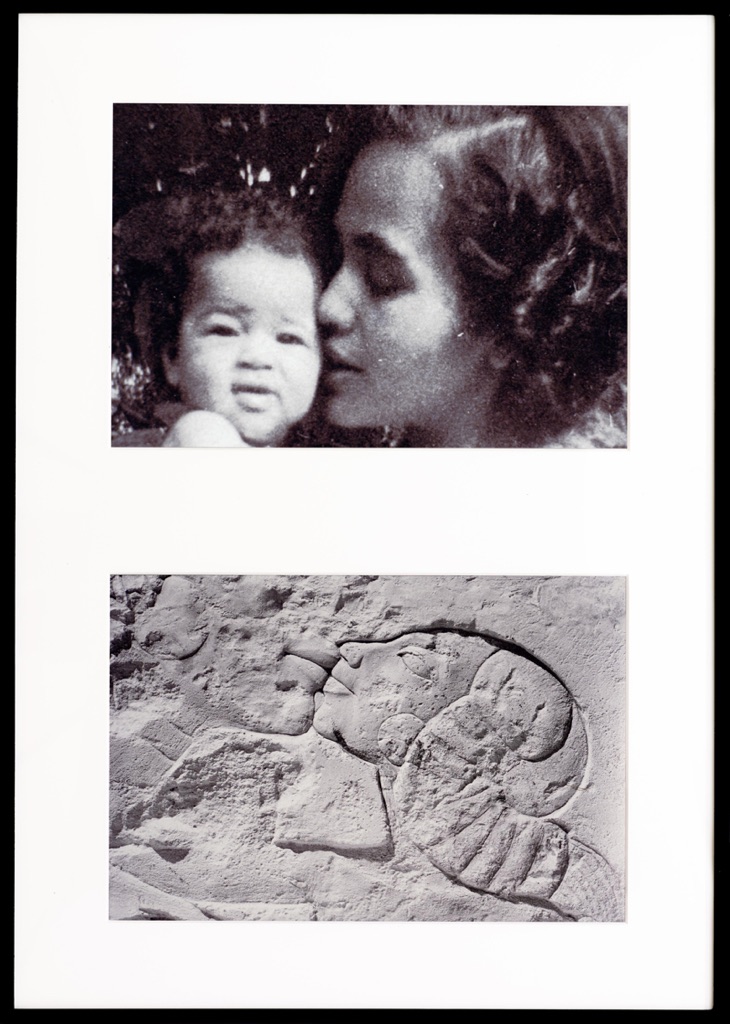

Per quanto mi riguarda, scelgo apposta un accostamento di tipo warburghiano che tradisca l’ortodossia. Esso illustra, assieme ad altri due, un mio breve saggio di qualche anno fa dedicato a Duchamp. In polemica con Franco Vaccari, vi rintracciavo non più le fonti iconografiche “manifeste” che ispirarono l’inventore del ready made, ma quelle per così dire “latenti”. Esse hanno a che vedere con una inequivocabile immaginazione perversa di Duchamp riscontrabile (anche) in molti ready made, da cui è possibile trarre tutta una serie di considerazioni teoriche che inficiano le tesi economicistiche di Vaccari intorno al modus duchampiano. Oltre a essere opera di autentica iconologia, tale accostamento apre a interrogazioni intorno al processo simbolico primario e al registro iconico secondario, al rapporto di contiguità tra feticizzazione erotica ed estetica, a molto altro ancora.

Horowitz ci propone una conturbante conduttrice di telegiornale del tutto ortodossa dal busto in su, cioè per quella porzione di corpo che normalmente è visibile allo spettatore, ma oscena nella parte sottostante, dove l’ideale prosecuzione della figura ci appare a gambe divaricate e con il sesso bene in vista. Le suggestioni si moltiplicano: da un amor sacro e profano in versione pop, passando per un desiderio voyeuristico del telespettatore finalmente appagato, fino all’idea di uno spazio pubblico violato e di uno privato riammesso sulla scena, tale accostamento è altamente polisemico e carico emotivamente.

Uklanski ha posto una di spalle all’altra l’immagine di un’elegante Cicciolina ai tropici che abbraccia ammiccante un indigeno nudo, e quella di un fiero Klaus Kinski colto sul set mentre cinge a sua volta una donna nuda di colore. Anche qui realtà e finzione, eros e potere, politiche coloniali e globalizzazione si combinano in modo non scontato e ricco di immaginazione.

La sindrome di Warburg. Piotr Uklanski

L’ACCOSTAMENTO VINCENTE

Da tutti questi esempi e controesempi mi pare si possa inferirne una regola operativa inequivocabile, che coincide con il criterio di giudizio da adottare: affinché un accostamento possa considerarsi artistico, eccedendo la somma delle parti e dimostrandosi allo stesso tempo coerente e spiazzante, è necessario che si costituisca in quanto funzione segnica differenziale rinviante a qualcosa d’altro rispetto a quanto veicolato dalle singole icone (principio metaforico), che pure tale differenza hanno istituito in virtù di un nesso semantico inconsueto e allo stesso tempo appropriato (principio di coerenza). Dove alberga tale referente in absentia? Nel rimando intertestuale che ogni fruitore è invitato a ripercorrere secondo le proprie capacità a fronte della sfida interpretativa lanciatagli dall’autore, essendo la metafora un “errore categoriale calcolato” (relativamente al registro metaforico si rimanda, tra i tanti possibili, all’aggiornato saggio di Alberto Martinengo, Filosofie della metafora, Guerini Scientifica 2016) anche nel caso del registro visivo. Approdare a un’autentica artisticità per giustapposizioni di icone non solo ricorda molto da vicino l’arte della metafora, ma rappresenta oggi una delle modalità operative più interessanti, perché consente di pervenire a quell’ambiguità decostruttiva che le icone da sole sembrano non saper più veicolare se non, appunto, per interposta visione.

Relativamente alla tecnica in oggetto, insomma, c’è spazio d’azione per tutti. Semmai, sarebbe il caso di comprendere che c’è accostamento e accostamento, imparando a selezionare di conseguenza. Solo a patto di attivare un processo ermeneutico in relativo equilibrio tra pertinenza e decostruzione, non necessariamente impervio e anzi sovente alla portata dei più, è possibile tradire l’ortodossia warburghiana ed eludere, eventualmente ma non necessariamente, l’equipollenza degli idioletti artistici, che riguardano gli immaginari prima ancora che la tecnica impiegata. Ma questa è un’altra storia, che affronteremo in una delle prossime lezioni.

‒ Roberto Ago

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati