Il Padiglione Russia alla Biennale di Architettura raccontato da Ippolito Pestellini Laparelli

Nonostante la posticipazione della Biennale di Architettura diretta da Hashim Sarkis, il Padiglione Russia “esiste” attraverso la sua piattaforma. Un’esperienza, curatoriale e di ricerca, attraverso la quale si sta cercando di indagare gli orizzonti della comunicazione e di esplorare nuovi formati, oltrepassando i limiti legati allo spazio fisico.

In seguito alla diffusione del COVID-19 tra il marzo e l’aprile del 2020 molti grandi eventi, culturali e non, sono stati rinviati e tra i tanti anche la Biennale di Architettura How will we live together? curata da Hashim Sarkis – prevista per agosto, è stata riprogrammata per maggio 2021. Nell’incertezza e nell’impossibilità di prevedere se ci sarà una piena ripresa delle attività espositive e con quali modalità di fruizione, molte sono state le reazioni e le iniziative da parte di musei e centri culturali per far fronte, e in alcuni casi bypassare, l’impreparazione organizzativa della macchina istituzionale. Durante i mesi scorsi il web è stato letteralmente inondato di articoli, live talk, video streaming, generando un voluminoso dibattito sui possibili scenari post pandemia.

PANDEMIA E CURATELA

In ambito curatoriale, sono stati numerosi i tentativi di simulare percorsi e visite che fossero in grado di restituire e preservare un certo spessore comunicativo, attivando dei veri e propri walkthrough all’interno di gallerie espositive virtuali. Questa modalità di fruizione, libera e poco regolamentata, se da un lato non permette di orientarsi (e orientare) all’interno di un precipuo discorso narrativo, sovvertendo l’ordine relazionale tra curatore e visitatore, dall’altro è però un’opportunità per svincolare i contenuti dal contenitore e il contenitore dalla forma, restituendo una sorta di mostra/esposizione “liquida”.

Nonostante tutto sia stato fermato, e in qualche modo messo in discussione, il padiglione russo per la Biennale di Architettura 2020, a cura di Ippolito Pestellini Laparelli e supervisionato dal commissario Teresa Iarocci Mavica, è stato trasformato in una vera e propria piattaforma digitale. Open? ripropone in parte il programma di appuntamenti previsto in partenza ma, considerata l’opportunità di uno “spazio espositivo” più grande, accoglie tematiche e contenuti che altrimenti sarebbero stati esclusi. Ne abbiamo discusso, in un incontro via Skype, con Ippolito Pestellini Laparelli.

Ippolito Pestellini Laparelli. Photo Fred Ernst

INTERVISTA A IPPOLITO PESTELLINI LAPARELLI

Anche la Biennale di Architettura, come molti altri eventi culturali, è stata rinviata. Nonostante difficoltà e tempistiche, avete comunque deciso di andare avanti con il Padiglione Russia. Qual è stato il momento in cui vi siete detti “Ok, facciamolo”?

Quando un grande evento come le Olimpiadi viene rimandato, così come tanti altri appuntamenti programmati per l’estate, la situazione diventa molto incerta e difficile da prevedere. In un clima come quello dei mesi scorsi abbiamo deciso di andare avanti e proporre di nostra iniziativa una versione online del padiglione. Lo abbiamo fatto in tempi brevissimi perché consapevoli che aspettare una decisione da parte di Biennale ci avrebbe rallentati nella produzione di contenuti e, soprattutto, avrebbe vincolato la libertà creativa e di comunicazione a una decisione di carattere istituzionale. Circa sei settimane prima che arrivasse l’annuncio ufficiale di spostare la Biennale al 2021, abbiamo deciso di far migrare il progetto sul web perché avere i contenuti online ci avrebbe permesso una maggiore flessibilità editoriale in termini di gestione.

Diversamente dall’allestimento fisico, pensate ci possa essere una diversa prospettiva temporale per il padiglione online?

Quella che doveva essere una mostra di alcuni mesi diventa un progetto editoriale, con una calendarizzazione che va da adesso fino alla fine del 2020. Le limitazioni date dalla pandemia sono diventate per noi un’opportunità per indagare i modi della comunicazione, esplorando nuovi formati e un nuovo ambiente, espandendo il progetto oltre i limiti che ci eravamo dati, aggiungendo diverse componenti non attuabili nello spazio fisico. In particolare, il programma VOICES – una collezione eterogenea di posizioni sul presente e futuro delle istituzioni culturali ‒ lanciato in collaborazione con e-flux, che è abbastanza centrale rispetto a tutto il tema curatoriale, è un progetto non pensato per la mostra fisica ma che nasce per la piattaforma online. Lo spostamento sul web ci ha permesso di reagire e riflettere su questo momento di crisi quasi in tempo reale.

Ovvero?

È come se avessimo iniziato a curare “un oggetto vivente”. Inoltre, considerata la diversa, a tratti più lasca, regolamentazione dello spazio digitale, siamo riusciti a dare spazio anche ad alcune voci dissidenti. Per Open? abbiamo immaginato la piattaforma in maniera alternativa, facendo sì che da backdoor diventasse lo strumento di comunicazione principale, grazie soprattutto al supporto del nostro commissario – Teresa Iarocci Mavica ‒ e del Ministero della cultura russa che, nonostante il periodo difficile, hanno deciso di sostenere il progetto.

Da cosa siete partiti per “disegnare” un padiglione online?

C’è da dire che prima della pandemia abbiamo lanciato questo progetto con l’idea di capire come un Padiglione nazionale della Biennale di Venezia, le cui dinamiche in questa fase storica potrebbero essere ripensate, riuscisse a reinventare il proprio ruolo, la propria immagine e le sue dinamiche. Quando negli Anni Settanta il direttore di arti visive era Vittorio Gregotti, le discussioni animate dalla Biennale riflettevano il dibattito sul futuro della città di Venezia. Partendo da quelle esperienze abbiamo provato a immaginare il padiglione non come un guscio o semplice contenitore di eventi da consumare e poi dimenticare, ma come una sorta di istituzione di riferimento per il territorio con una temporalità più estesa, e con una programmazione pensata oltre l’orizzonte Biennale. Da qui l’idea più in generale di riflettere sul ruolo delle istituzioni culturali in tempi di crisi globale.

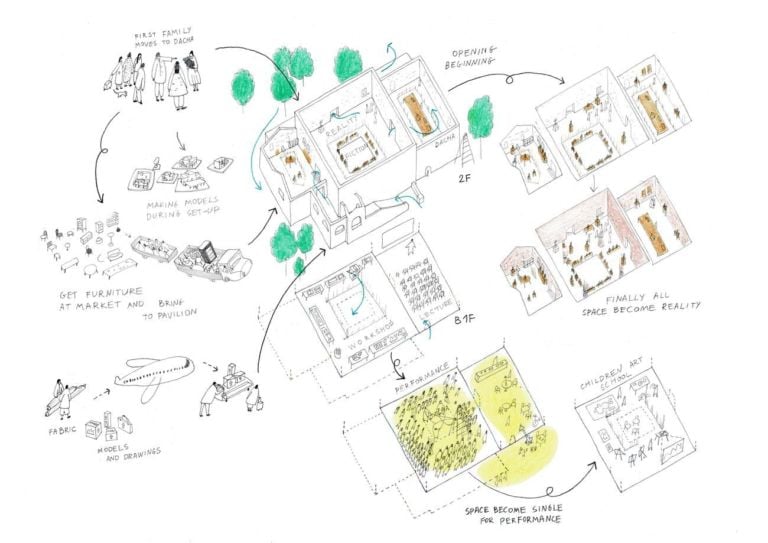

Open! Sketch Collaboration © KASA.jpg

Rendere digitale una mostra significa tradurre in “dati” quei contenuti che nascono per l’esposizione fisica. Come avete affrontato la questione dei formati?

Questo è un aspetto molto interessante, perché è una delle prime cose che ci siamo chiesti nel momento in cui abbiamo deciso di tradurre in digitale la mostra. È vero che alcuni progetti di natura immateriale erano già pensati per l’ambiente digitale e andando online sono diventati i contenuti centrali del programma. Ci siamo chiesti se avesse avuto senso immaginare uno spazio virtuale in grado di interferire con il padiglione esistente, ma in generale abbiamo cercato di evitare di agire in maniera troppo letterale e creare un surrogato dello spazio fisico. Di recente abbiamo lanciato sulla piattaforma un videogame creato da Mikhail Maximov: inscena un viaggio dentro il padiglione e intorno ai giardini, in uno scenario post-apocalittico – forse post pandemico – dove il personaggio principale affronta diverse sfide, trasformandosi da umanoide a bot insetto ecc. Solo lì, a servizio del gioco, emerge una ricostruzione del padiglione. Il gioco funziona in alcuni momenti da ponte con l’esperienza nel mondo reale.

È vero però che la piattaforma digitale non offre al curatore la possibilità di decidere (o non decidere) un percorso narrativo dei contenuti…

Questo è un punto centrale. La differenza è che normalmente siamo abituati allo spazio fisico di un padiglione dove i contenuti sono orchestrati sulla base di una sequenza curatoriale e spaziale. Traslando il progetto editoriale in piattaforma digitale scandita da una precisa calendarizzazione, è la calendarizzazione stessa che diventa atto di curatela. Ci siamo concentrati sul design dell’interfaccia, traducendo il percorso in una sequenza cronologica, consapevoli di dover accettare un compromesso in cui la mancanza di una “direzione” narrativa viene compensata dall’introduzione di nuovi contenuti, altrimenti privi di visibilità.

Passiamo ora all’attività del tuo studio, 2050+, che è in gran parte focalizzata sulla ricerca delle relazioni e sovrapposizioni, in termini di impatto ambientale, tra spazio fisico e spazio digitale. Open? sembra un ottimo esempio di interfaccia tra i due mondi.

Si tratta di un tema di ricerca di cui mi occupo da alcuni anni, che ho iniziato al Royal College of Arts di Londra attraverso il nostro corso Data Matter, studiando gli effetti delle interazioni digitali con l’ambiente fisico. C’è da capire che l’infrastruttura dei dati, per funzionare, ha bisogno di enormi quantità di energia e materiali, che ha una presenza sul territorio, e che questa presenza va rinegoziata. Noi tutti siamo cresciuti con l’abitudine al contenimento del consumo energetico, costoso e non sostenibile, mentre oggi nessuno viene educato all’uso responsabile dei dati che ha un notevole impatto sullo nostre vite, sullo spazio materiale e sul pianeta. Qualche anno fa è stato coniato il termine Digital obesity per indicare l’atteggiamento che abbiamo nel consumare enormi quantità di dati senza un reale bisogno. A questo corrispondono effetti sulle persone ed effetti in termini di consumi energetici e materiali.

Un processo del quale, forse, non si ha piena consapevolezza a livello globale.

Negli ultimi anni il consumo dei dati è aumentato in maniera esponenziale e di conseguenza anche tutta l’infrastruttura che lo rende possibile è considerevolmente cresciuta: prima della pandemia, a livello globale le emissioni dovute ai “data center” erano pari al 2%, praticamente le stesse dell’intera industria dell’aviazione. Senza contare che l’estrazione e aggregazione di dati va di pari passo con l’estrazione dei metalli rari necessari a realizzare le componenti tecnologiche. Se guardiamo all’intera “supply chain” dell’industria dei dati, non possiamo non considerare le conseguenze ambientali e sociali nei territori devastati dai processi di l’estrazione di metalli rari. Senza entrare troppo nello specifico di queste questioni, il sito del padiglione russo è pensato e organizzato anche per un utilizzo consapevole dei dati, per non incorrere in una sorta di bulimia dello streaming, evitando ad esempio gli eventi live, così da riuscire a imporre un ritmo di consumo più lento. Il sito costruisce nel tempo un archivio di contenuti per il futuro.

Screenshot dalla versione mock up del gioco di Maximov

Non è un tema lontano dalla formazione di un architetto?

Il problema è soprattutto culturale, in quanto l’educazione all’utilizzo dei dati è una tematica che non viene mai affrontata nei circuiti di informazione mainstream. Anche in architettura, ad esempio, se ne parla solo da un punto di vista formale preoccupandosi dell’immagine che un data center debba avere e non invece cercando di far capire come queste strutture debbano negoziare la loro presenza con il territorio, a tutti i livelli. Per intercettare queste tematiche si dovrebbe provare a evadere dalla disciplina tradizionale e, soprattutto, allontanarsi dal concetto di autorialità che molti architetti ancora inseguono, consapevoli che il processo di trasformazione spaziale è un atto corale, e che l’architetto è solo una voce che si interfaccia con altri saperi, cercando di mediare differenti dinamiche e partecipando a un network orizzontale di diverse conoscenze.

Considerando anche le tue esperienze pregresse come curatore, come Manifesta 12 nel 2018 a Palermo, pensi sia possibile immaginare un evento come Biennale senza per forza associarlo a un luogo fisico?

Posso dire che Manifesta è stata un’occasione molto importante per riflettere sul ruolo che un grande evento culturale debba avere nel rapporto con il territorio in cui si innesta. Dopo la crisi del 2008, dopo essere arrivati al picco di oltre 300 Biennali in tutto il mondo, l’attenzione si è spostata verso la ricerca di nuovi modelli in cui l’evento potesse essere un momento di scambio e di interazione con i luoghi e le comunità locali. Si è cominciato a parlare con maggiore attenzione di impatto a lungo termine e di eredità. Spesso grandi eventi internazionali come la Biennale (in particolare quella d’Arte) sono il palcoscenico di chi ha più risorse, soffrono da anni il dominio del mercato e delle gallerie. È un sistema che tende a essere introverso, sbilanciato a favore dell’establishment e di una certa parte di mondo. In questa ottica, a mio avviso, ha perso di interesse e di senso.

Secondo me c’è anche un problema di temporalità, oltre che di priorità, perché gli eventi che funzionano meglio sono quelli che vivono di prospettive diverse, come ad esempio Kassel con Documenta, che avviene ogni cinque anni, o Münster ogni dieci. Questi sono dei format che riescono a lasciare qualcosa sul territorio, perché hanno più tempo per pianificare e quindi per produrre contenuti. Ripensare la temporalità, e soprattutto rivedere il modello organizzativo in un’ottica più elastica e flessibile di un evento, può essere una prospettiva perseguibile in cui l’evento è pretesto di dibattito e atto di contaminazione culturale sia con un pubblico internazionale che con il/i luogo/ghi in cui viene ospitato.

‒ Gianluca Ferriero

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati