Musei alla prova del razzismo: la risposta degli artisti in America

Tornata agli onori della cronaca con l'uccisione di George Floyd, la questione razziale negli Stati Uniti è una realtà che non accenna a risolversi. Anzi. E la rappresentanza nel mondo delle arti visive non è esente da questo squilibrio culturale, che si tratti di ruoli manageriali o di artisti acquistati dai musei. Mentre in Italia la storia è molto diversa, sebbene tutt'altro che appianata. Ne abbiamo parlato con una serie di interlocutori sulle due sponde dell'Oceano Atlantico e abbiamo messo in fila qualche cifra.

Entrando in molti dei più rinomati musei americani, ancora troppo spesso ci si ritrova davanti a una scena familiare: bianca è la rappresentazione del mondo offerta dalle opere in mostra, bianchi gli artisti che quelle opere hanno realizzato, bianchi i curatori che li hanno selezionati. Neri sono invece gli uscieri, i custodi, gli addetti alla biglietteria. A basarsi sull’immagine che della società americana hanno finora offerto i principali musei, gli Stati Uniti appaiono ancora segregati e monolitici. Fuori dalle porte dei musei, tuttavia, la società diventa sempre più articolata e complessa e negli ultimi mesi, esasperata dai tanti episodi di violenza della polizia nei confronti di cittadini di colore, dopo secoli di violenze e discriminazioni, l’America sta provando a cambiare narrativa.

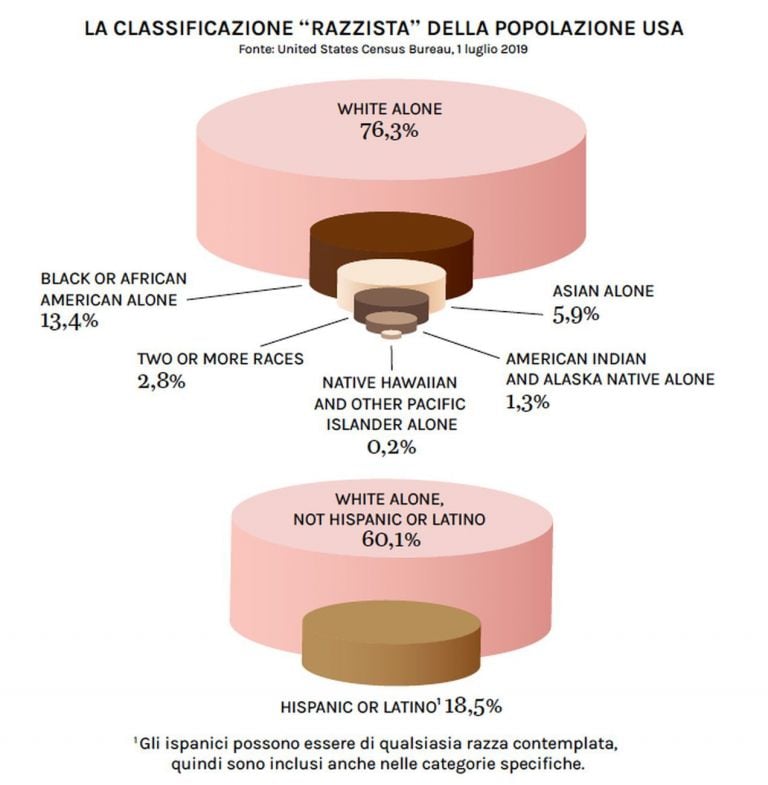

Per il movimento Black Lives Matter il sistema culturale americano è parte di un più ampio sistema di marginalizzazione e sfruttamento delle minoranze. Fin dalle prime settimane di proteste lo scorso giugno, da un lato all’altro del Paese, i musei sono stati travolti da un’ondata di contestazioni. Dall’inerzia al razzismo puro e semplice, le accuse sono tante e vanno alle fondamenta di queste istituzioni. Nel tentativo di correre ai ripari, i musei si sono inizialmente affrettati a pubblicare dichiarazioni di solidarietà al movimento, mea culpa e promesse di cambiamento. Ma in una società in cui il 40% della popolazione è di colore e dove si prevede che i bianchi diventeranno una minoranza entro il 2045 (fonte: United States Census Bureau), i dati confermano le accuse e le preoccupazioni del movimento.

IL COLORE DEGLI ARTISTI E LE AZIONI DEI MUSEI

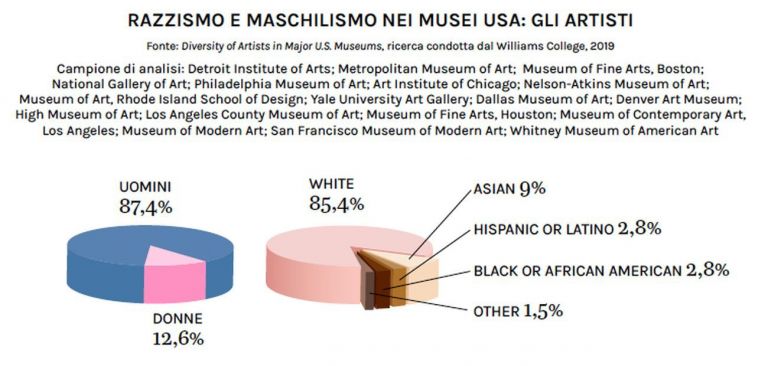

Secondo una ricerca del 2019 condotta dal Williams College, è bianco l’85,4% degli artisti inclusi nelle collezioni dei 18 maggiori musei americani, mentre solo l’1,2% degli artisti esposti in questi musei è identificabile come afroamericano o nero e il 2,8% come latino o ispanico.

Davanti alle critiche, i musei stanno provando a mostrarsi cambiati, producendo iniziative che sono una risposta diretta alle accuse. Con risultati alterni. È andata male al Whitney Museum, che a fine agosto ha cancellato la mostra dal titolo Collective Actions, pensata per offrire una panoramica sulla risposta artistica all’emergenza Covid e alle proteste di BLM, ma criticata da alcuni degli artisti inclusi nell’esposizione per l’arbitrarietà e l’unilateralità del processo di selezione e acquisizione delle opere che dovevano andare in mostra. All’annuncio della cancellazione, un gruppo di artisti tra quelli selezionati per l’evento ha inviato al museo una lettera in cui invitava l’istituzione a impegnarsi in un anno di azioni di mobilitazione e introspezione. Scrive il gruppo nella lettera: “Piuttosto che frettolosamente cancellare una mostra le cui mancanze risiedono nella fretta di incapsulare un momento storico ancora in corso, il museo avrebbe potuto prendersi il tempo di ascoltare e rispondere. Una mossa coraggiosa sarebbe stata quella di accostarsi al disagio piuttosto che dimostrare ulteriormente il nostro essere dispensabili per la vostra istituzione, annullando la mostra a poche ore dalla ricezione di critiche online”.

Più strutturata sembra l’operazione del New Museum, che ha recentemente annunciato Grief and Grievance: Art and Mourning in America, mostra originariamente concepita dal curatore nigeriano scomparso nel 2019, Okwui Enwezor, e che riunirà trentasette artisti che hanno affrontato i concetti di perdita, lutto e commemorazione in risposta alle violenze della polizia subite dalle comunità nere d’America. Uno degli artisti incluso nella mostra è Nari Ward, autore delle iconiche scritte We The People realizzate con lacci di scarpe. Nel suo lavoro Ward porta avanti un discorso sulla giustizia sociale. “Ogni artista è uno storyteller”, ha spiegato ad Artribune, “e, affinché le storie che racconta parlino anche ad altri, queste devono venire da uno spazio di verità, dalla propria esperienza. Il mio spazio è quello della giustizia sociale, la mia consapevolezza mi porta a parlare di disuguaglianza. Ma una nozione reale di liberazione sarebbe che un artista di colore possa parlare di qualsiasi cosa abbia voglia di parlare e che questo venga validato in quanto sua esperienza”. Per molto tempo queste esperienze non hanno trovato spazio nella narrativa delle grandi istituzioni culturali. Oggi c’è ottimismo, supportato dai fatti: un esempio per tutti è la recente notizia che sarà una donna nera (la prima della storia), Simone Leigh, a rappresentare gli Stati Uniti alla prossima Biennale di Venezia.

“Anche i musei si basano su leggi di mercato”, continua Ward, “e il mercato si basa su domanda e offerta. Per molto tempo non c’è stata domanda per le nostre storie, perché la gente non attribuiva valore a quelle narrative. E chi aveva potere decisionale non aveva alcun motivo di attribuire loro un valore. Oggi siamo a un punto in cui quelle stesse persone si rendono conto del fatto che magari ci sono esperienze che loro non conoscono, magari non capiscono nemmeno ciò di cui parlano alcuni artisti di colore, ma riconoscono l’importanza di quelle esperienze all’interno della conversazione”.

Che sia una moda passeggera, dettata più dal senso di colpa che da un reale riconoscimento del problema, è un dubbio legittimo. Che si finisca per includere artisti di colore nelle mostre e nelle collezioni più per facciata che sulla base di scelte curatoriali attentamente ponderate, è un rischio, ma Ward non ne sembra troppo preoccupato. “Quello che vediamo oggi non è tokenism”, spiega l’artista, “come quello che c’è stato negli Anni Settanta e Ottanta. Il rischio di una selezione basata esclusivamente sulla razza esiste, ma forse è inevitabile prima di arrivare ad avere un reale spazio di conversazione e capire quali artisti supereranno la prova del tempo”.

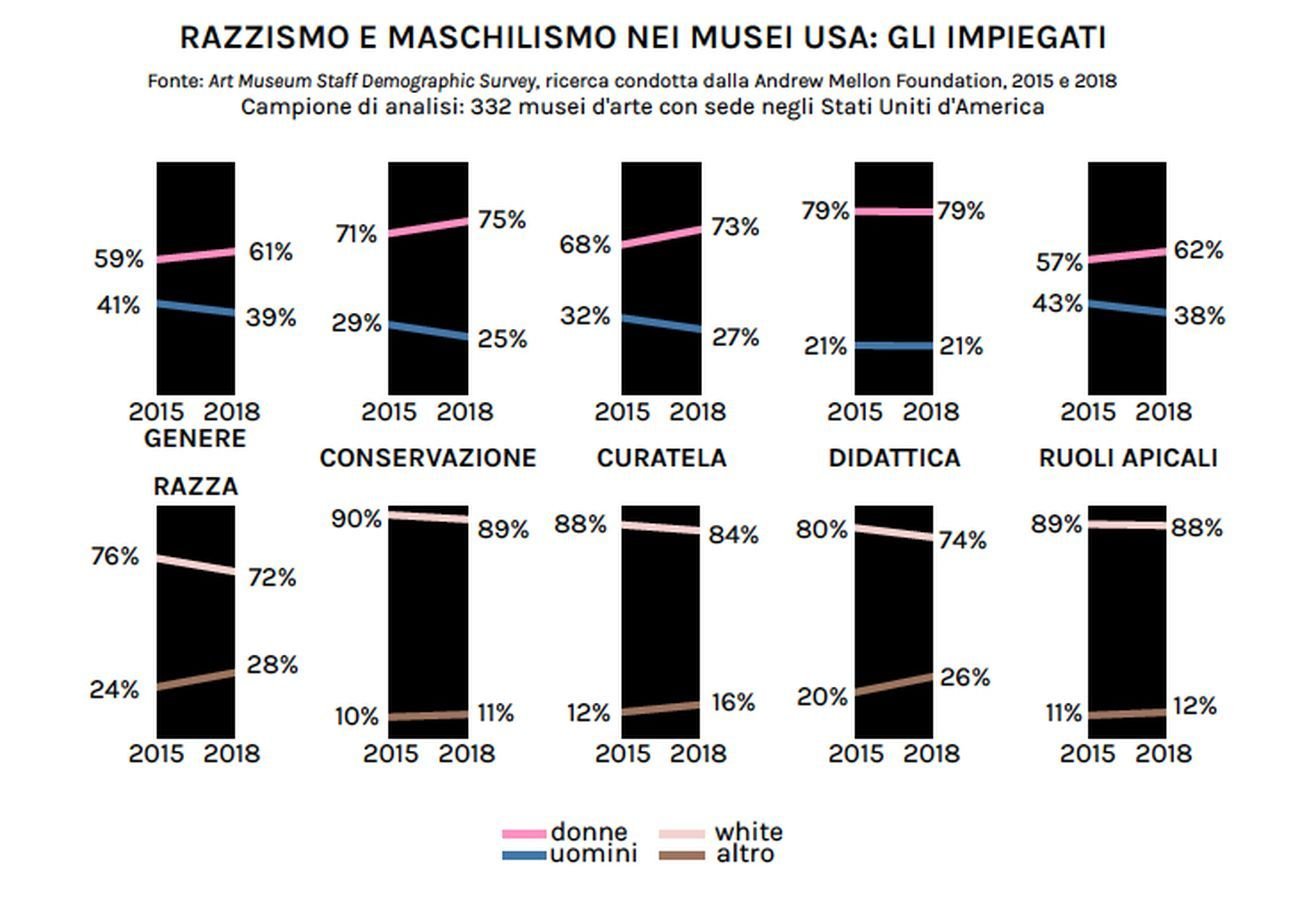

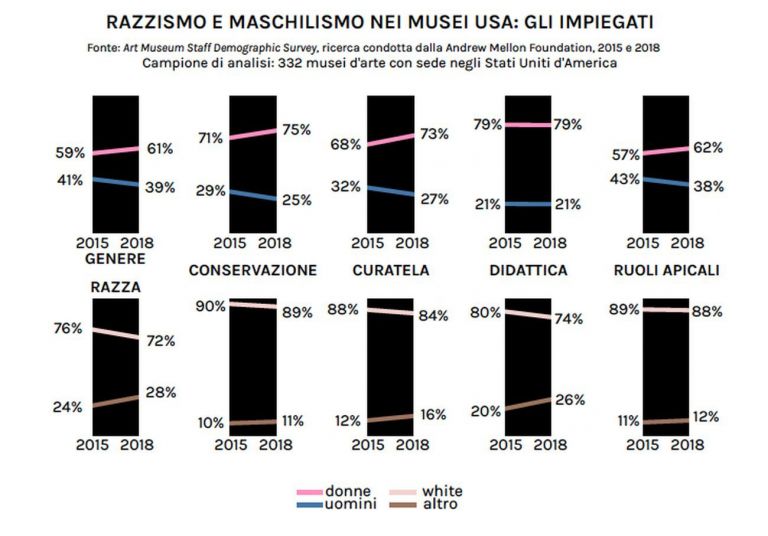

Razzismo e maschilismo nei musei USA – gli impiegati. Fonte Art Museum Staff Demographic Survey, ricerca condotta dalla Andrew Mellon Foundation, 2015 e 2018. Grafica © Artribune Magazine

LA CITIZEN ARTIST VANESSA GERMAN

Vanessa German si definisce citizen artist e utilizza poesia, performance, fotografia e scultura per esplorare il potere trasformativo e curativo dell’arte. Alcuni dei suoi lavori vogliono aprire una conversazione sulla memoria pubblica e sulla versione della storia raccontata dalla parte del privilegio. Secondo German, il cambiamento è più importante di come ci si arrivi. “I musei non stanno tenendo fede alla propria missione”, ha commentato l’artista ad Artribune, “ed è quindi giusto che facciano i conti con se stessi. Qualunque sia la ragione. Sì, in parte è senso di colpa ed è giusto che ci sia senso di colpa nel guardare al potere che hanno avuto e come ne hanno abusato. Oggi tanti elementi stanno contribuendo al cambiamento che sta avvenendo. Una cosa importante è che ci sono sempre più persone di colore nei ruoli di leadership”.

Quello che German sottolinea è un fenomeno che è cresciuto negli ultimi mesi: sempre di più sono i musei che stanno creando ruoli specifici e programmi di diversità e inclusione, assumendo esperti e curatori ad hoc. Rompere i vertici bianchi delle piramidi decisionali è indispensabile perché i musei siano in grado di offrire un’onesta rappresentazione della società. Ma il timore è che si tratti di ruoli largamente simbolici e altamente pubblicizzati, con cui i musei evitano le difficoltà di intraprendere reali processi di revisione interna.

Uno studio del 2019 a cura della Andrew W. Mellon Foundation, in collaborazione con l’Association of Art Museum Directors e l’American Alliance of Museums, ha esaminato 332 musei d’arte rivelando che, nel 2018, l’88% delle posizioni di leadership era detenuto da bianchi, così come l’84% dei ruoli curatoriali e l’89% degli impieghi nella conservazione. Lo studio, già condotto nel 2015, ha rilevato significativi miglioramenti con un aumento complessivo del 5% (dal 15 al 20) delle minoranze nei ruoli intellettuali all’interno degli staff dei musei. Tuttavia, a guidare la crescita sono soprattutto gli incarichi all’interno dei dipartimenti di didattica, ruoli tipicamente a bassa retribuzione e alta precarietà, e che sono stati i primi a saltare con le chiusure causate dalla pandemia. La crisi ha in generale aggravato la situazione, costringendo i musei a forti tagli, le cui prime vittime sono stati gli impiegati nelle posizioni meno pagate e più precarie, mentre chi occupa posizioni di leadership continua a percepire stipendi a cinque e sei zeri.

IL GRUPPO ARTISTS FOR WORKERS

Nel corso dell’estate sono nati diversi gruppi che aggregano dipendenti di colore dei musei e che sui social ne raccontano le esperienze nelle istituzioni culturali del Paese, denunciando quotidiane azioni di discriminazione e marginalizzazione. Sull’account Instagram For the Culture, una coalizione di attuali ed ex dipendenti di colore dei musei e altre istituzioni culturali, uniti per denunciarne il razzismo sistemico, una testimonianza anonima ha riferito di una discrepanza di 15mila dollari nei salari di due curatori, uno bianco e uno nero, dipendenti del Brooklyn Museum, noto per essere uno dei musei più virtuosi, con una lunga storia di programmi inclusivi e attenti alla diversità. Un gap poi verificato e confermato dalla stampa.

Molto attivo è Artists for Workers, un gruppo di artisti che utilizzano la creatività per “prendere di mira istituzioni che rifiutano di sostenere i propri lavoratori e comunità”, come si legge sul loro sito Internet. A giugno, nel mirino è finito il New Museum di New York: gli artisti-attivisti hanno riprodotto la grafica utilizzata dal museo per creare poster e un sito Internet che causticamente ironizzano sulla colpevole inattività del museo e ne denunciano la complicità con il razzismo. Opera dello stesso gruppo è stato il più recente attacco al Guggenheim, sulla cui facciata, la notte prima della riapertura dopo la pandemia, sono stati proiettati slogan che accusavano il museo di sfruttamento e razzismo. Il museo era già stato criticato da un altro gruppo, A Better Guggenheim, che chiede la rimozione dei vertici dell’istituzione, accusati, in una lettera inviata all’istituzione, di alimentare un ambiente di sessismo, razzismo, classismo e abuso. A scatenare le polemiche contro il Guggenheim era stata Chaédria LaBouvier, che nel 2019 era stata la prima donna nera a curare una mostra in quel museo, Basquiat’s “Defacement”: The Untold Story. Già allora la curatrice aveva denunciato meccanismi di marginalizzazione, raccontando che il museo aveva rifiutato di darle credito per il suo lavoro. In un tweet dello scorso giugno la curatrice ha scritto: “Lavorare al Guggenheim con Nancy Spector e la leadership [del museo] è stata l’esperienza professionale più razzista della mia vita”. La polemica, cresciuta negli scorsi mesi, è risultata in un’indagine commissionata dal museo che, secondo il Guggenheim, non avrebbe trovato prova di discriminazioni su basi razziali nei confronti di LaBouvier. E tuttavia la curatrice capo Nancy Spector, che al museo aveva lavorato per trentaquattro anni, si è dimessa.

Vanessa German, Joy Machine #3 – Kick Push – Ring The Alarm – Fly, 2019. Courtesy the artist & Pavel Zoubok Fine Art, New York. Photo Fort Gansevoort, New York

LA QUESTIONE PHILIP GUSTON

L’assenza di persone di colore ai vertici delle istituzioni culturali alimenta l’incomprensione di fondo. Omissioni, rappresentazioni fuorvianti, carenze nelle versioni della storia raccontate dai musei non fanno che escludere una parte della società americana. Alcuni musei tentano di correggersi, ma non sempre vanno alla radice del problema. Ci ha detto ancora Vanessa German: “I più genuini sono quelli che hanno il coraggio di essere trasparenti sulla supremazia dei bianchi e sulla loro violenza, la violenza deliberata, strategica e intenzionale delle istituzioni. Quando si mettono a nudo e ammettono le loro colpe, allora sappiamo che non stanno collezionando un sacco di artisti neri solo per coprire quello che hanno fatto ma stanno facendo pulizia, stanno dicendo: ‘Siamo portatori del nuovo e saremo onesti su chi eravamo e cosa abbiamo fatto e ci impegniamo a non farlo più’”.

Al contrario, la paura che nasce dall’incapacità di comprendere la reale natura del problema rischia di risultare in una artificiosa semplificazione del reale, attraverso la censura. Lascia perplessi, per esempio, la decisione dei quattro musei organizzatori, tra cui la Tate di Londra e la National Gallery of Art di Washington, di posticipare al 2024 la retrospettiva dedicata a Philip Guston, perché conteneva alcune rappresentazioni del Ku Klux Klan. I musei hanno motivato la propria scelta spiegando di voler rimandare la mostra “a tempi in cui il potente messaggio di giustizia sociale e razziale al centro del lavoro di Philip Guston potrà essere interpretato in modo più chiaro”. Un gruppo di cento artisti, scrittori e accademici ha sottoscritto una lettera di critica alla decisione dei musei. Musa Mayer, la figlia dell’artista, ha commentato in un comunicato: “Questo dovrebbe essere un momento di resa dei conti, di dialogo. Questi dipinti intersecano il momento in cui ci troviamo oggi. Il pericolo non è guardare il lavoro di Philip Guston, ma distogliere lo sguardo”.

LA FOTOGRAFIA DI NONA FAUSTINE

Cambiare punto di vista e aprire gli occhi anche sulle pagine più scomode della propria storia è oggi un dovere morale di chi fa cultura in America. Nona Faustine è una fotografa che ha realizzato una serie di immagini in cui usa il proprio corpo come, nelle sue parole, “monumento temporaneo”, posando nuda davanti a luoghi legati alla storia della schiavitù. In un’altra serie, fotografie di alcuni dei monumenti più simbolici del Paese appaiono spezzate da una linea orizzontale a volte nera, a volte rossa. Ci ha raccontato come il suo lavoro nasca proprio dalla presa di coscienza dell’omissione operata dalla cultura americana nei confronti della popolazione nera. “C’è una sistematica soppressione della schiavitù e della sua storia e una parte della storia di tanti dei nostri monumenti e simboli viene nascosta. Per esempio i memoriali dei presidenti a Washington D. C.. Persone in schiavitù hanno combattuto e aiutato a vincere la guerra d’Indipendenza contro l’Inghilterra ma di questo non c’è niente nel memoriale di George Washington. Stesso discorso per Lincoln: se non fosse stato per gli schiavi, non avrebbe vinto la guerra civile. Ma nel memoriale non si fa menzione di questo, come parte dell’eredità lasciata da questo grande presidente”.

Che la resa dei conti sia reale e il cambiamento duraturo è presto per dirlo: per ora c’è l’ammissione di colpa. Ma quando ci si tappa le orecchie alle voci del passato, si rischia di non riuscire a sentire il presente. Così resta il dubbio che prima e più delle mostre a tema, delle assunzioni ad hoc e delle cancellazioni preventive, i musei avrebbero potuto provare ad aprire le proprie porte e guardare cosa c’è lì fuori, entrare in dialogo con le comunità e i quartieri che dovrebbero servire e costruire con loro un rapporto di comprensione profonda e fiducia reciproca.

‒ Maurita Cardone

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #57

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati