Di carne e d’ombra. Roberto Cuoghi a Napoli

Dark senza essere gotico, romantico al di fuori dei citazionismi, rischiarante speranza pur immerso nella cupezza. Già protagonista alla Biennale di Venezia, Roberto Cuoghi è in mostra al Madre di Napoli.

Roberto Cuoghi (Modena, 1973) incarna il processo stesso dell’arte: infinita sperimentazione di materiali che prendono vita o che scelgono di morire di morte, alla ricerca di tecniche capaci di dar loro voce; appassionata e ossessiva auto-scoperta di una predisposizione la quale, più che meramente artistica, è francamente e più ampiamente alchimistica ed esistenziale.

Tirar fuori, come gli alchimisti dal piombo, la speranza e la luce dall’ombra, debolezze e mali di materia e spirito, è il fil rouge della retrospettiva al Madre – già ospite del CAC di Ginevra –, che vorrebbe presentare i cicli dell’autore come mondi autonomi, ma che in realtà finisce – in maniera complementare, e non in opposizione, alle iniziali intenzioni – per risultare molto unitaria e compatta, poiché delinea il profondo flusso di continuità esistente fra le opere: l’energia caparbia, irragionevole ma irriducibile, di errore, sintomo e malattia, intesi come portatori sani della forza vitale che il nostro snaturante controllo non ha più.

VOLTI, GRANCHI E DEMONI

Merito anche dell’allestimento, incernierato su Megas Dakis, ritratto emblema della fantasmagoria sperimentale di Cuoghi. Un’energia disturbante eppure prolifica pervade il viso del collezionista greco Dakis Joannou, come i granchi in ceramica per la sua DESTE Foundation invasero nel 2016 l’isola di Hydra nella performance Putiferio. Gli stessi granchi oggi punteggiano il display del Madre, a ulteriore riprova di un percorso unitario, ribadito dal colore delle pareti – un ciano apparentemente tranquillizzante al piano espositivo principale – e da un mare nero, tra ombre di personaggi dipinti, cupi e lirici, fino alla vera e propria apparizione, grazie al gioco di riflettori, di Pazuzu, la scultura del dio-demone assiro posta nel mezzanino.

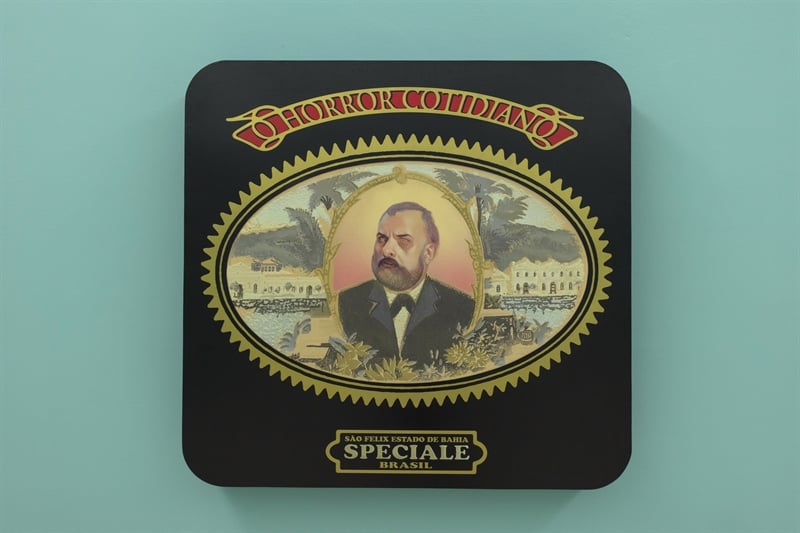

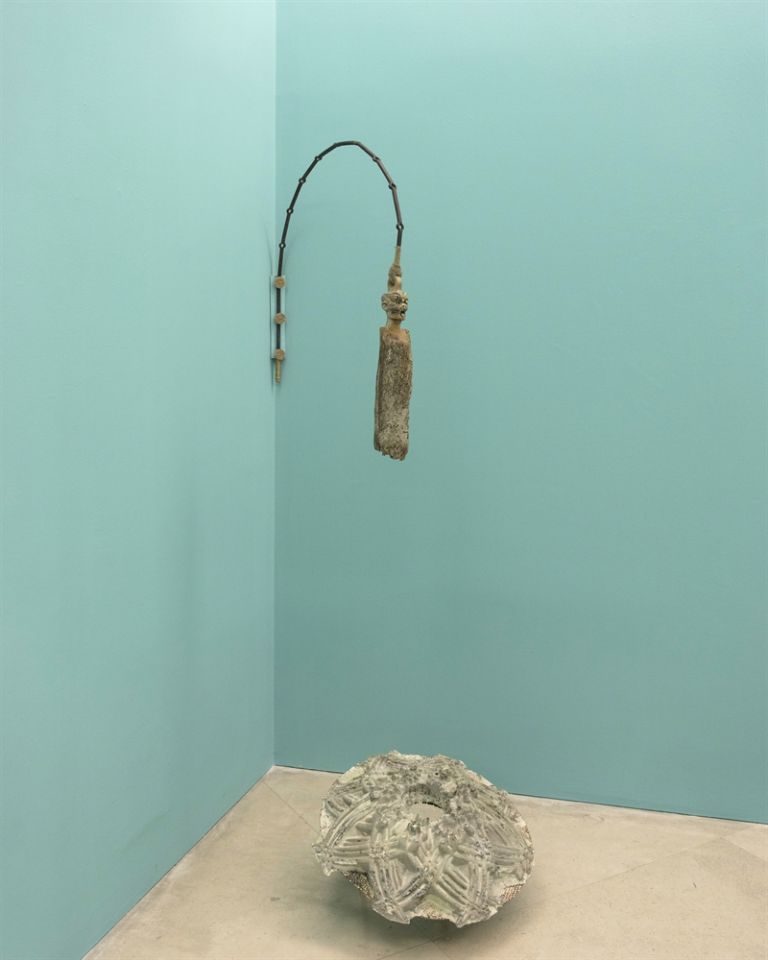

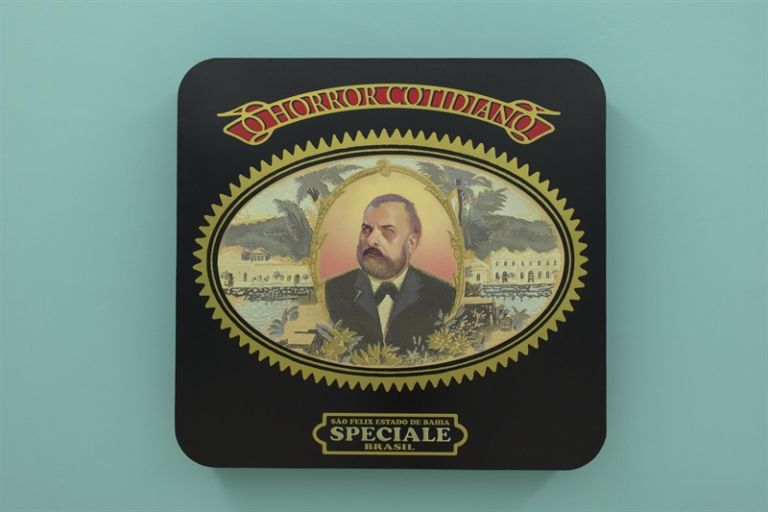

Roberto Cuoghi, S(XXVA)mm, 2012, veduta dell’allestimento PERLA POLLINA, 1996 – 2016, Madre Museo d’arte contemporanea Donnaregina, Napoli, 2017, collezione Aishti Foundation, Beirut, Libano; Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Napoli, photo © Amedeo Benestante

UNA MATERIA VIVA

Nella concertazione allestitiva, se il piano intermedio funziona un po’ come camera-inconscio oscura, le cui atmosfere, sottese a tutta la mostra, colgono però di sorpresa attraversando il biancore delle scale, la Project room al piano terra, con le fornaci-scultura utilizzate in Putiferio, finisce quasi per costituire il laboratorio-fondamenta di un metaforico forgiare non solo i granchi ma tutta la mostra e tutta la materia vivente di cui è composta l’arte di Cuoghi. Un proliferare spontaneo ben evocato anche dall’ordinamento delle opere a parete, apparentemente disordinato, ma in realtà vitalisticamente a grappolo, nucleare.

Veduta dell’allestimento PERLA POLLINA, 1996 – 2016, Madre Museo d’arte contemporanea Donnaregina, Napoli, 2017, courtesy Collezione Charlott Feng Ford; Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Napoli, photo © Amedeo Benestante

DALLA MORTE ALLA CATARSI

E così, in un percorso nel quale la possibilità di vita emerge dalla riabilitazione del negato attraverso l’immersione in esso, anche Il Coccodeista, e altri lavori che a inizio mostra ricordano l’ossessività insita nella prassi di Cuoghi, assumono il senso di un procedimento non distruttivo, ma empatico e psicodrammatico, portato all’estremo, un voler assumere su di sé i processi del disturbante rimosso. Esattamente come, in un’armonica struttura ciclica, le sculture di uccelli a conclusione dell’itinerario – prime sperimentazioni della tecnica poi portata alla Biennale di Venezia con l’Imitatio Christi –, nell’abbandonarsi della materia alle modificazioni (de)generative innescate dai microrganismi, mettono in scena quella che può sembrare morte, ma è in realtà concedersi a una palingenesi catartica.

– Diana Gianquitto

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati