Epoche e stili: che cosa succede dopo gli Anni ’70?

Christian Caliandro torna sul concetto di ‘arte comunitaria’, rapportandola all’idea di stile. Se fino agli Anni Settanta ogni periodo aveva il suo stile, cosa accadde dopo?

“Nondimeno, signore e signori, mi fa piacere pensare che noi, cioè voi e io, respiravamo la stessa aria, mangiavamo lo stesso pesce, eravamo inzuppati della stessa pioggia – a volte – radioattiva, facevamo il bagno nello stesso mare, ci annoiavamo alla vista di conifere della stessa specie. A seconda del vento, le nuvole che vedevo passare davanti alla mia finestra erano state già viste da voi, o viceversa. Mi fa piacere pensare che noi, cioè voi e io, abbiamo avuto qualcosa in comune prima di finire tutti in questa sala” (Iosif Brodskij, Dall’esilio, Adelphi 1988, p. 26).

LIBRI:

- Claire Bishop, Inferni artificiali. La politica della spettatorialità nell’arte partecipativa, Luca Sossella Editore 2015

- Nicolas Bourriaud, Estetica relazionale, Postmedia Books 2010

- Miwon Kwon, Un luogo dopo l’altro. Arte site-specific e identità localizzativa, Postmedia Books 2020

- Carla Lonzi, Autoritratto, Abscondita 2021

- Alessandra Pioselli, L’arte nello spazio urbano, L’esperienza italiana dal 1968 a oggi, Johan & Levi 2015

- Hito Steyerl, Duty Free Art. L’arte nell’epoca della guerra civile planetaria, Johan & Levi 2018

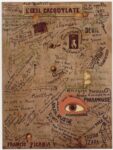

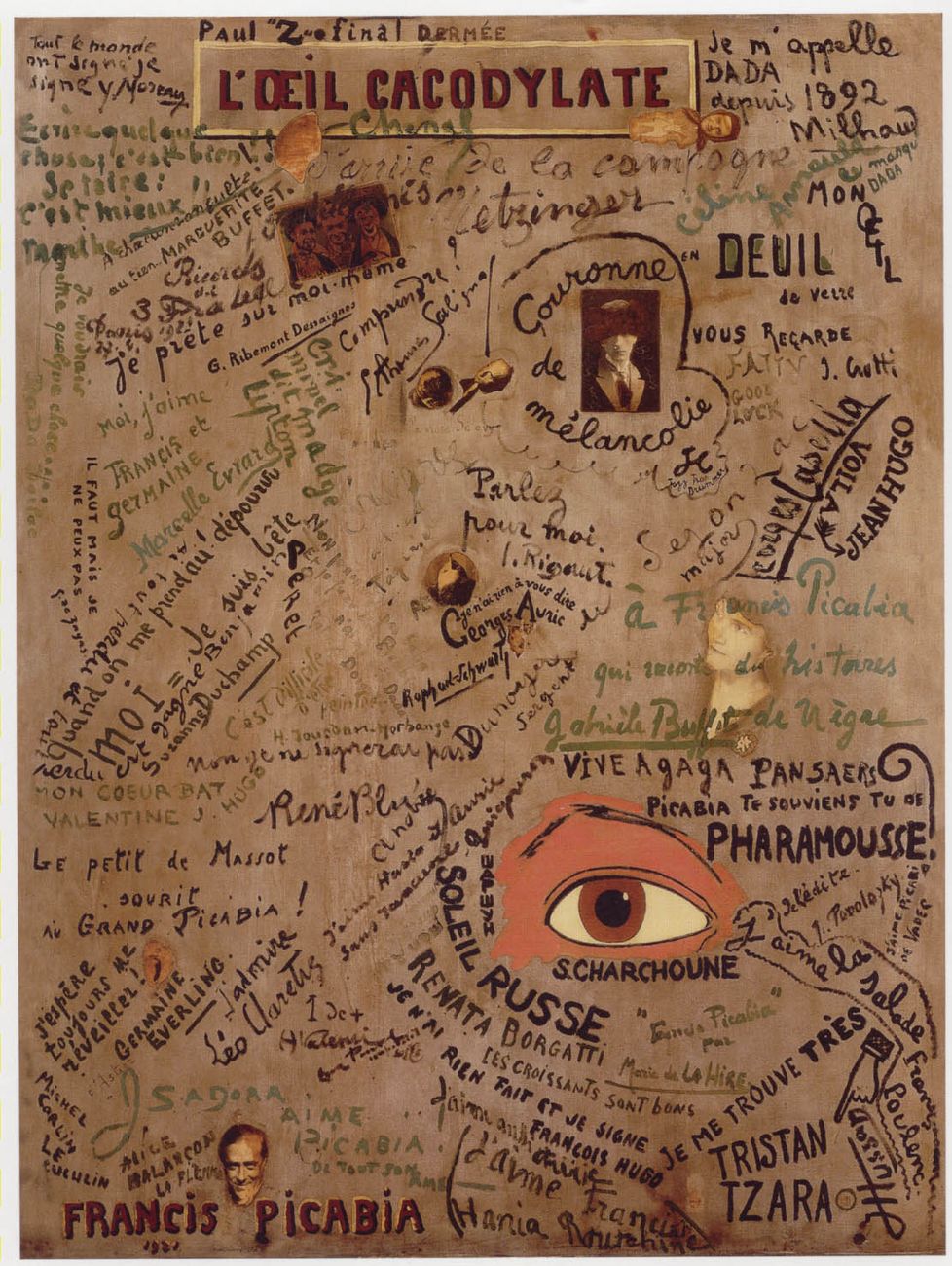

Francis Picabia, L’oeil cacodylate, 1921

9 dicembre 2021. Domanda: perché fino a un certo punto ogni periodo aveva il suo stile? Per esempio, l’Espressionismo Astratto: tra Anni Quaranta e Cinquanta, i pittori americani più rilevanti dipingono in una certa maniera (e non in un’altra), e quella è l’avanguardia, vale a dire la punta più avanzata e radicale dell’arte in quel momento storico… Idem con la Pop Art, il Minimalismo, l’Arte Povera, l’arte concettuale, la Land Art, ecc. Poi, da un certo punto in poi – tra la fine degli Anni Settanta e i primi Anni Ottanta – viene ammessa la compresenza di stili (e di approcci) nello stesso periodo. E siamo ancora in una situazione di questo tipo.

Che cosa vuol dire? Che fino a una certa data c’è stata un’evoluzione (dell’avanguardia: una storia dell’avanguardia) e poi questa si è interrotta? (O che invece da un certo punto in poi l’evoluzione stessa si è fatta più complessa e articolata?) Che all’altezza degli Anni Ottanta si interrompe quella vicenda iniziata con Realismo e Impressionismo, con Courbet e Manet? E perché – se è così – si interrompe? Per quali motivi?

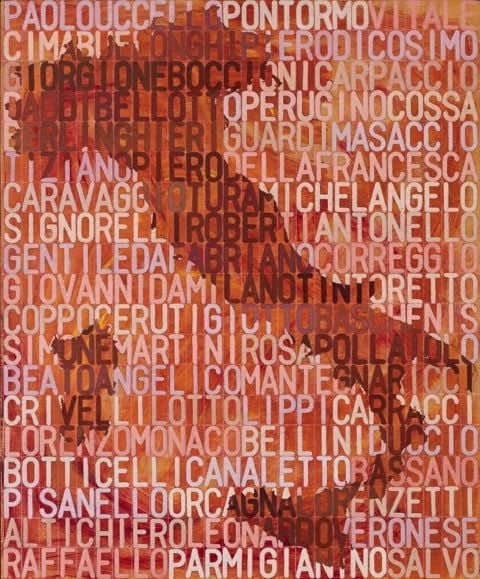

Salvo, 57 pittori italiani, 1975. Eredi Colnaghi. Photo Agostino Osio, Milano

ANDARE OLTRE LO STILE NELL’ARTE E NELLA MUSICA

Anche nella storia, più recente, delle sottoculture musicali, tra la metà e la fine degli Anni Novanta è evidente che si conclude una sequenza (bebop-rock’n’roll-cool jazz-free jazz-mods-psichedelia-glam rock-fusion-hip hop-punk-postpunk-gothic-new wave-synthpop-grunge-techno-brit pop) e diventa ammissibile – persino auspicabile – la compresenza degli stili, non solo nello stesso periodo ma anche nelle opere dello stesso artista e dello stesso gruppo (il che, a pensarci bene, era stato anticipato per esempio da David Bowie, Frank Zappa, Miles Davis, Herbie Hancock, Weather Report, Jaco Pastorius, dai Queen…).

Ciò vuol dire che da quel punto in poi l’attenzione si sposta dalla coerenza stilistica e anche generazionale alla capacità creativa di mescolare tra loro i generi. E questa cosa – con cui l’eclettismo postmoderno c’entra solo in parte ‒ riguarda ovviamente musica, design, architettura, arti visive, cinema, letteratura. A sua volta, questo stesso approccio era stato anticipato decenni prima dal Dada nelle sue differenti versioni (Duchamp, Picabia, Schwitters).

“Andare oltre lo stile” vuol dire dunque superare la nozione identitaria di stile, l’identificazione totale cioè della propria individualità, della propria autorialità, con la cifra stilistica: la certificazione cioè, in base a essa, della propria esistenza in quanto soggetto/autore.

RIFERIMENTI:

- Antonin Artaud

- Guy Debord

- Maria Lai

- Jack Kerouac

- IDLES

- Donna Haraway

- Ursula K. LeGuin

- Alexandr Solženicyn

- Federico Fellini

- Goffredo Parise

- William Gibson

- Allen Ginsberg

- Virginia Woolf

“L’arte è un’arma senza rinculo, e la sua evoluzione è determinata non dall’individualismo dell’artista, ma dalla dinamica e dalla logica del materiale stesso, dal precedente destino dei mezzi che ogni volta esigono (o suggeriscono) una soluzione estetica qualitativamente nuova. Possedendo una genealogia propria, una sua dinamica, una sua logica, un proprio futuro, l’arte non è sinonimo di storia, ma nel migliore dei casi corre parallela alla storia; e può esistere solo creando continuamente una nuova realtà estetica” (ivi, p. 46).

‒ Christian Caliandro

LE PUNTATE PRECEDENTI

Che cosa significa arte comunitaria oggi

Cosa significa essere artisti nel tempo presente

Arte comunitaria: che cos’è e come si mostra

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati