Che cosa significa arte comunitaria oggi

Quale significato ha, in tempo di pandemia e iper-individualismo, parlare di arte comunitaria? È questo il focus del nuovo ciclo di saggi di Christian Caliandro

“Ogni cosa è santa! ognuno è santo! ogni dove è santo!

ogni giorno è in eternità! Ogni uomo è un angelo!”

Allen Ginsberg, Urlo (Howl, 1956)

Perché è importante riflettere in questo momento sulla nozione e sulle pratiche dell’arte comunitaria – o, come ormai da un po’ di tempo ho cominciato a chiamarla tra me e me usando un orribile acronimo, dell’arte PUC (pubblica-urbana-comunitaria)?

Perché lo spazio pubblico, lo spazio fisico e culturale, materiale e immateriale condiviso, si è ristretto sempre di più negli ultimi anni, contrariamente a quanto sbandierano certe retoriche sia politiche che artistiche. Perché le condizioni della relazione, soprattutto a partire dalla diffusione del Covid, si sono anch’esse ridotte drammaticamente. E perché il futuro immediato che si prepara punta a una divisione e a una separazione ancora più netta; come ha scritto di recente Massimiliano Panarari: “Mark Zuckerberg, alle prese con una seria crisi reputazionale, (…) ha annunciato di destinare 50 milioni di dollari allo sviluppo di un suo metaverso. (…) la ‘nuova Internet’ proclamata dal fondatore di Facebook è considerata da tutte le Big Tech come la frontiera degli investimenti (specie pubblicitari) e il prossimo prodotto rivoluzionario dopo lo smartphone. Dalla fantasia alla realtà, quindi. O, per meglio dire, all’edificazione di una dimensione parallela in un mondo dove si giustappongono sempre più, senza (voler) venire in contatto, tempi storici, ceti sociali e visioni. (…) Una sorta di assai problematico paradiso artificiale nel quale spedire la ‘classe globale inutile’, come la chiama Yuval Noah Harari” (Metaverso, “L’Espresso”, 31 ottobre 2021, p. 7). Allora ha senso oggi (ri)parlare di che cosa sia un’arte autenticamente comunitaria, di che cosa sia in grado di fare, e abbozzarne una definizione critica in diretta, rintracciandone origini e discutendo i problemi che essa individua ed evidenzia.

Maria Lai, Legarsi alla montagna, Ulassai, 1981

OPERA D’ARTE E RELAZIONE

In treno per Montelupo Fiorentino, 28 settembre 2021. La relazione è al centro dell’opera, di qualsiasi opera – è la tua visione ricorrente, da anni, quella dell’acqua e degli scogli, che sono interdipendenti e che si fanno a vicenda, si costruiscono a vicenda – acqua e scogli, le onde e le rocce, le une si adattano agli altri e li modellano lentamente, irresistibilmente, invisibilmente, nel tempo – di questo rimane traccia – e così per l’opera.

Ovviamente, quando diciamo “opera” diciamo un’opera vivente living, in relazione piena con il suo contesto, con gli altri esseri umani, che ESISTE cioè con/insieme/grazie a loro, alle persone – le quali a loro volta non sono affatto (più) spettatori ma contribuiscono attivamente all’opera, sono cioè co-autori (anche se questo però fa storcere il naso a qualcuno, nostalgico dell’artista sul piedistallo, dell’artista che si reputa e viene reputato l’unico ad avere titolo e capacità e autorità per pensare/fare/realizzare l’opera – ma questo esclude praticamente di poter esperire l’opera come processo, come qualcosa che accade, un evento, una sequenza di eventi (imprevisti) – come la vita – e invece l’Artista/Autore tiene moltissimo a questa sua visione dell’opera come distaccata dalla realtà, alienata da essa, tiene alla “separazione” fondamentale tra arte e vita – anche se poi a chiacchiere ne predica l’unione, la fusione, e sbandiera puntualmente paroline d’ordine e d’ordinanza come comunità, relazione, territorio, spazio pubblico, spazio urbano, partecipazione, inclusione – ma la verità è che gli altri partecipano solo alle condizioni dell’artista/autore, solo seguendo le sue precise e ineludibili istruzioni, e non riescono a emanciparsi minimamente dalla loro condizione di “spettatori”; questa è l’idea della partecipazione che c’è dietro molte parate e installazioni che abbiamo visto negli ultimi anni…

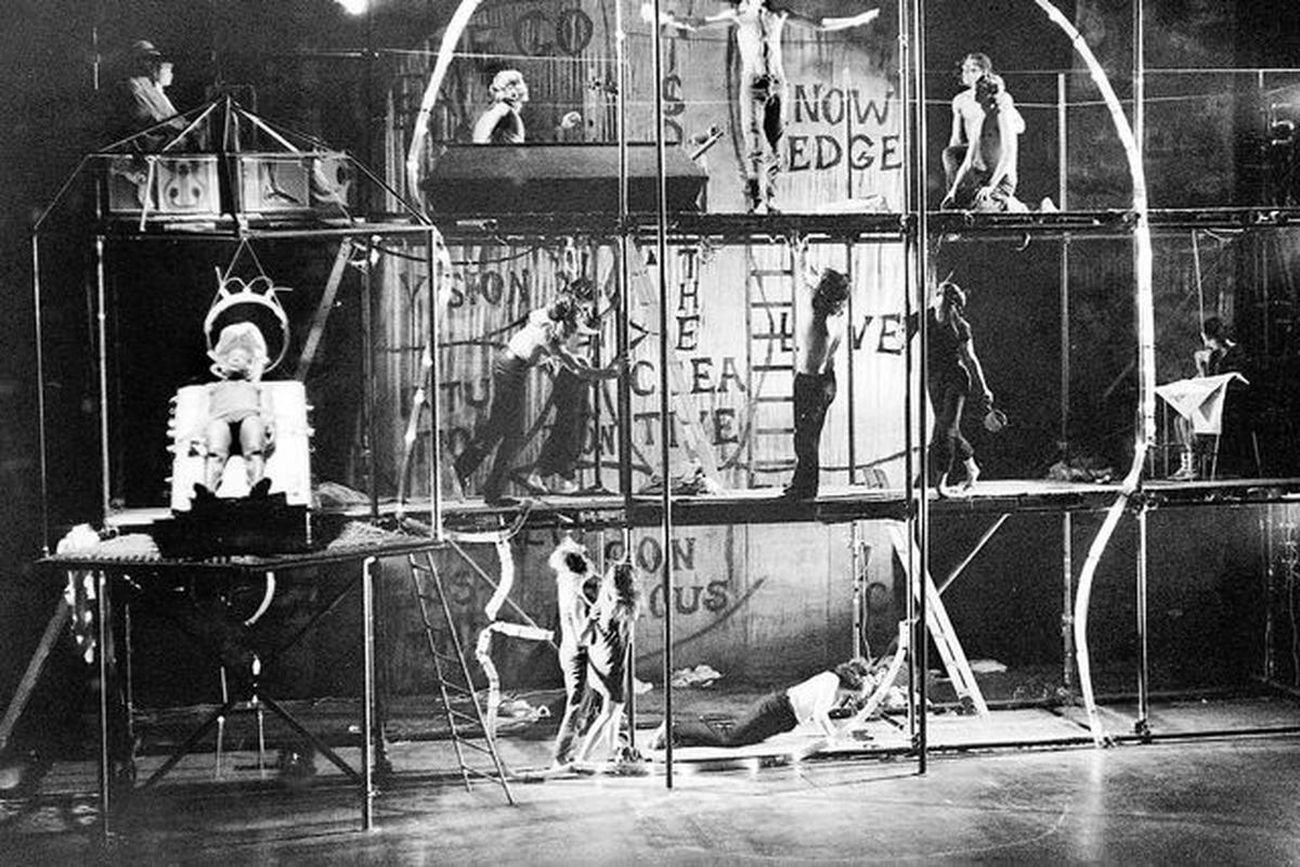

Come dichiarava invece Judith Malina del Living Theatre, “credo che l’arte migliore sia quella che è coinvolta nel tempo vivente. Non vogliamo riconoscere questa linea, questa frattura tra arte e vita. Se c’è la vogliamo evitare. L’artista non è da un lato artista e dall’altro uomo. Vogliamo costruire la nostra vita dalla nostra vita di teatro. Dal contenuto del pezzo teatrale non vogliamo creare la frattura tra l’ideologia e ciò che dobbiamo fare ogni giorno. Non credo però che per questo motivo non sia arte” (in Anna Maria Monteverdi, Frankenstein del Living Theatre, BFS Edizioni, Pisa 2002, pp. 116-117).

Allora questa è forse la differenza – o almeno una delle differenze – tra arte che potremmo definire con una sigla orribile PUC (pubblica/urbana/comunitaria), realmente fondata sull’esperienza diretta e profonda, e invece un tipo di arte finta/inautentica/artificiale, che sfrutta una determinata retorica ma si allontana dai contenuti in quanto a funzionamento effettivo.

Living Theatre, Frankenstein, 1965

UN’ARTE CHE NON HA PAURA

Invece di opere fatte da artisti/autori che già sanno come va tutto, già conoscono l’inizio e la fine, e propongono un discorso razionale, una riflessione dritta come un fuso ma che è priva di energia vitale e che non porta in realtà da nessuna parte, in realtà, inrealtà, irrealtà… E allora occorre vedere e gustare e trovare opere che si disperdono, che si fondono, che si confondono e che creano confusione, che si mischiano e che si immischiano, opere discrete e senza pudore, opere che si inoltrano e si sporgono, si inoltrano e si sporgono…

Opere che si diffondono come spore, che occupano spazi interi senza ingombrare, opere che si infiltrano anche nei luoghi interiori, opere che sono fatte di niente e di tutto, opere che non sono noiose e che non hanno paura e che hanno paura in continuazione, opere fratte distrutte spezzate traumatizzate scomposte divelte ridotte a brandelli e in frantumi triturate e ricomposte alla meglio…

ARTE COMUNITARIA E CORAGGIO

Montelupo Fiorentino, 30 settembre 2021. Per fare l’arte comunitaria (PUC) ci vuole coraggio, e umiltà. Ci vuole, soprattutto, mettere da parte l’ego, silenziare ioioio (a favore appunto della comunità, del territorio, del quartiere, della città). Invece, qui ci troviamo davanti spessissimo a una superfetazione dell’io, a un egocentrismo esasperato – del resto, questa si presenta come un’epoca di individualismo e autorappresentazione spinti all’eccesso, dominata dalla ricerca costante e spasmodica del “consenso” (i like, e i loro equivalenti nella vita reale…) ‒ che evidentemente sopperisce ad altre mancanze. Ad altre assenze. L’artista cioè nell’Italia di oggi può anche essere indotto a (non ‘deve’: è pur sempre una scelta) sviluppare una sorta di iper-identità perché, di fatto, manca un contesto che lo sostenga e che lavori con e per lui/lei. Manca la collaborazione, manca il famoso e famigerato “fare rete”. A questo isolamento può corrispondere l’autoesaltazione, classico e italianissimo pendant dell’autocommiserazione – così come la volontà di prevaricazione di solito nasconde un insopprimibile complesso di inferiorità.

È ovvio, perciò, che da una disposizione d’animo di questo tipo non può nascere – al di là delle retoriche e delle dichiarazioni d’intenti – alcuna relazione profonda e autentica con un contesto urbano e con una comunità di residenti, di individui viventi e pensanti.

‒ Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati