La vita fantasma. Dalle città ideali al formicaio impressionista

In un’epoca dominata da svuotamenti e assembramenti, un’immersione nella storia dell’arte a caccia della presenza umana e del suo significato.

Ciò che accadrà in questo nuovo appuntamento, contrariamente a quanto accaduto fino a ora, è rappresentato dalla circostanza di recarci, di approfondire, sì in un luogo come al solito ma, questa volta, la visita, lo sguardo che getteremo non sarà destinato alle mire di una località geografica nella sua concretezza ma a dei veri e propri posti del tempo. Sarà un piccolo itinerario di grande respiro ma, allo stesso tempo, affrontato con brevità e leggerezza: quella del sorvolare, efficacemente spiegata da Italo Calvino quando nelle Lezioni americane (1988) ci rammenta, ammonendoci ed esortandoci, con dolcezza, come questa “non sia superficialità, ma planare dall’alto sulle cose senza avere macigni sul cuore”. Sul fatto che il passato sia un vero e proprio macigno, a oggi, si può affiancare una, poco democratica ma inevitabile, nulla quaestio per cui l’eredità di chi ci ha preceduto, nella grandezza che l’ha contraddistinto, risulta apparire come una vera e propria cripta dorata da cui attingere, in cui spulciare felicemente, quando i riferimenti risultano essere davvero alti, solenni, convincenti o, appunto, indiscutibili. E il motivo per cui, questa volta, in questo nostro spostamento concettuale, non ci addentreremo nella critica più tecnica e pilosa della storia dell’arte risiede nel fatto che ciò che vuol risaltare di questo scritto, di questa modesta poesiola fatta di pensieri ed elucubrazioni, altro non è che l’animo umano: nelle sue contraddizioni e nella sua incapacità ontologica, genetica, dunque inevitabile, di mantenere nel tempo una coerenza per le istanze sociali e costruttive della propria esistenza. L’essere umano, da sempre, ipotizza e progetta un mondo, plasmandolo a propria immagine e somiglianza, e, reciprocamente, tenta di adattarvisi per sopravvivere alle proprie stesse creazioni quando queste rischiano di prendere il sopravvento sugli artefici di questo gran pasticcio che è la società.

LA PRESENZA UMANA NELL’ARTE

Pur nella loro sconfinata immaginazione, infatti, pochissimi tra i grandi maestri del passato hanno immaginato di poter rappresentare la felicità, attraverso lo strumento dell’arte, raffigurando lo spopolamento, la vuotezza. La stragrande maggioranza dei dipinti del passato, infatti, eccetto quelli del Novecento, contempla la raffigurazione di innumerevoli personaggi e folle, orde di umani e individui, tradotti in Eternità dall’arte mentre scrivono e testimoniano la storia ‒ quella che val la pena di essere raccontata, naturalmente ‒ del tempo in cui cadono, adoperando la storia stessa come fonte, la mitologia, la religione o, perché no, i sentimenti. Prima dello spadroneggiare del Secolo del concetto, dell’astrazione, dell’assenza, del Poverismo, dello Spazialismo, del Transavanguardismo, dell’Optical o del Dadaismo, l’ambito della rappresentazione artistica era un vero e proprio trionfo di presenze vibranti di uomini che vivevano, di esseri umani che si amavano, di singoli o gruppi che facevano cose: guerre, amore, omicidi e pretese di potere. Anzi, anche lo stesso Secolo dell’assenza, a ben rifletterci, si apre con una vera e propria marcia stracolma di uomini che ‒ sì, è vero ‒ sono solo un pretesto ‒non di principio ma di princìpi, ma che, nel frattempo, sono fatti di carne e di ossa: Il quarto stato di Giuseppe Pelizza da Volpedo (1901). Così come, ovviamente, al netto delle generalizzazioni e delle iperboli funzionali alla comprensione del concetto, non mancano nel corso dello stesso secolo (lo scorso) le ciurme e gli alveari di umani, seppure anche loro funzionali a significare altro da loro, pensando per esempio al Futurismo e a dipinti come Rissa in galleria o La città che sale, di Umberto Boccioni (1910). Gli stessi figurativi più rappresentativi dell’estetica novecentesca, oltretutto, emarginano l’uomo e lo isolano in una gabbia che non c’è: relegandolo alla presente condizione di assenza, di sentore di uomo, di evocazione di uomo, ma ‒ quasi ‒ mai di effettiva tangibilità (si pensi a de Chirico, a René Magritte o, ancora più terrificantemente, a Munch: colui il quale addirittura condanna, giustizia, l’uomo; e lo fa a morte, attraverso una esecuzione spietata per mano di se stesso, come specie fallita). Insomma, se si riesce a non fossilizzarsi sulla tediosità dell’attendibilità scientifica a tutti i costi, di quella che pur d’esser contemplata e presa in considerazione rischia di far sfuggire la comprensione delle cose importanti (i concetti, le teorie dell’Arte), si può facilmente capire come una delle grandi divisioni e ambivalenze, una delle dicotomie, dei sottoinsiemi possibili, della storia dell’arte sia quella inquadrabile della duplicità di presenza e assenza, di “esserci e non esserci”, degli uomini sulle tele della costellazione dell’Arte; e, più nello specifico ma anche più spericolatamente, si potrebbe inoltre addurre a come, rispettivamente, orientativamente, questo si evinca nella differenziazione possibile, nel giro di boa, tra Arte prima del Novecento e Arte dopo il Novecento: con buona pace, e indulgenza permettendo, dei tecnicisti a tutti i costi e degli affezionati ai puntini sulle “i” che, nella storia dell’arte ‒ materia di sentimenti, emozioni e folgorazioni ‒, per comprendere le cose, servono a meno di quanto ci hanno accademicamente convinto che in effetti sia.

La felicità e la buona riuscita di un dipinto, insomma, era soppesabile anche attraverso la quantità, sempre armonica e giustificata ovviamente, di uomini presenti sulla scena (alcuni, addirittura, venivano anche pagati in base al numero di personaggi raffigurati) e non vi era modo di ipotizzare una sublimazione artistica lontana da questi stilemi di dolce affollamento, di lieto ammassamento di corpi e anime: praticamente, in una parola, un trionfo di tutto ciò che oggi, viceversa, scongiuriamo e stigmatizziamo ‒ nella vita reale ‒ etichettandolo come assembramento. Si pensi, anche solo per un attimo, allo sforzo creativo necessario a Michelangelo per la Volta della Cappella Sistina (1508-12) o, ancor di più (poiché eseguito alla fine della sua lunga vita, in età vegliarda e veneranda), al Giudizio Universale (terminato nel 1541).

Gli artisti passano dall’interpretare e vedere l’Uomo come artefice del Mondo, all’Uomo come danno irreparabile per lo stesso; e per questo a un certo punto lo escludono. Lo tagliano fuori, lo fanno finire in fuorigioco. È come se gli esseri umani ‒ in questo caso gli artisti ‒ avessero avuto quell’epifania sulla razza a cui appartengono e avessero iniziato letteralmente a vergognarsi di possedere due occhi, un naso, venti dita tra mani e piedi, dei peli, delle cellule e tutte quelle cose riconducibili alla materia umana. Tutte tracce da far evaporare, da nascondere, da occultare; in favore di una cosa e una soltanto: il sentimento degli uomini. Troppo alto per essere intaccato, felicemente inarrivabile per essere messo in discussione, tormentosamente sofisticato per non essere perlustrato, inequivocabilmente prezioso e insostituibile per essere escluso. Nient’altro.

Anonimo, Città ideale, 1480 84 ca., olio e tempera su tavola, 80,33×219,8 cm. Walters Art Museum, Baltimora

L’ASSENZA DELL’UOMO E LE ORIGINI DEL MONDO

Ma a ben guardare ciò che accade oggi per via della desertificazione dei cuori e, soprattutto, delle strade causata dalle istanze ancora stringenti e spietate del Covid-19, un inaspettato ponte temporale unisce ciò che è hic et nunc e ciò che, invece, ab origine, c’era nel sentore di serenità di chi ci ha preceduti e che, forse, ci stava avvertendo. In un meraviglioso film del 2005, troppo sottovalutato, di Roberto Benigni intitolato La tigre e la neve ‒ mangiato in termini di risonanza dal rivoluzionario e precursore La vita è bella (1997) ‒, uno spaesato Attilio de Giovanni (questo il nome del protagonista, interpretato proprio da Roberto Benigni) chiede a un giovane Jean Reno (Fuad, nel film), guardando il cielo illuminato contemporaneamente dalle stelle e dalle luci dei bombardamenti di una guerra in atto in Medio Oriente: “Perché, amico mio, accade tutto questo?”; e la sola risposta del suo amico Fuad, vecchio farmacista disincantato e stanco, è: “Perché il Mondo iniziò senza gli uomini e senza gli uomini finirà!”, rimarcando, con la leggerezza di Calvino, una teoria così definitiva, così potente, così spietata eppure così semplice rispetto all’insensatezza, motivata sebbene ingiustificata, di alcune azioni degli uomini come le guerre. Niente ‒ pensiamoci! ‒ è più pericoloso di una cosa motivata ma intollerabile, di una cosa comprensibile ma non giustificabile. Al pari di come nessuno sia più pericoloso di uno in buona fede: non c’è principio, razionalità, ragionamento che tenga dinanzi a un ideale (quando non ci si è interrogati abbastanza sul se sia legittimo o meno: quando, dunque, si è in buona fede).

La buona fede è una trincea entro cui stare, uno spettro dietro cui schermarsi, un alibi dentro cui soffiare, quando il movente è incerto. Per capirci: alcuni, per esempio, sostengono che Hitler, i giustizieri di Socrate, quelli di Cristo o di Galileo, i Crociati, addirittura, fossero in buona fede e che, per questo, abbiano dato luogo a tutte quelle cose comprensibili ma ingiustificabili che tristemente conosciamo. Tutte vicende accadute in nome dell’illusione di stare dalla parte del giusto e di dover combattere per questa certezza.

Ma il ponte temporale a cui abbiamo fatto cenno e che qualcuno ci sussurrava, da lontano, nel tempo, attraverso l’eleganza dell’anonimato, la perfezione delle forme, la serenità delle prospettive, la raffinatezza del pensiero umano, si sublima in alcune immagini che si perdono nei meandri della storia dell’arte e che, pur raffigurando le più vertiginose altitudini delle vette di pensiero mai raggiunte, forse proprio per questo escludono l’uomo da ciò che lui stesso ha creato; non solo ma, con indefettibile classe e grazia, portano con loro un odore di primordiale, di originario, di intelligenza primitiva e allo stesso tempo lavorata dall’affinamento del dubbio, dalle risposte (più che dalle domande), dalla civiltà umana che cresce, che si manifesta nelle due “Città ideali”, ovvero quella di Baltimora e di Urbino, entrambe di sconosciuto autore e di incerto collocamento storico temporale, oltre che geografico. Ma non è neanche importante che si inquadrino, probabilmente, questi due dati sui capolavori in questione. Non è importante poiché non è, appunto, un eventuale collocamento tecnico-scientifico-accademico, come dicevamo prima, che ci aiuterà a capirne il senso che tambureggia evidente e manifesto, pur senza queste informazioni che, dinanzi alla potenza dell’immagine e del messaggio, diventano irrilevanti, pallidi e sbiaditi cronismi di cui poter fare a meno. Ciò che conta, piuttosto, è che non vi è l’uomo in quelle due distese di vedute pulite, serene, felici, ordinate, ma non per questo alienanti o disorientanti. Mettono piuttosto in ordine i nostri pensieri, con gioia e distensione, quelle composizioni equilibrate, ragionate, da cui è chiarissimo che fuoriesca un pensiero e che, l’architettura in essere, sia solo la naturale conseguenza di quest’ultimo. Ci siamo così tanto interrogati sul senso evocativo di quelle Città ideali, così enigmatiche e misteriose che, a proposito di ponte temporale, di enigma e di mistero, abbiamo cercato la risoluzione alle nostre domande vedendo de Chirico cinquecento anni prima e illudendoci che, quasi, fossero la stessa cosa solo in quanto vuote.

Claude Monet, Le Boulevard des Capucines, 1873, olio su tela, 60×80 cm. Museo Puškin, Mosca

L’ILLUSIONE DEL POPOLAMENTO

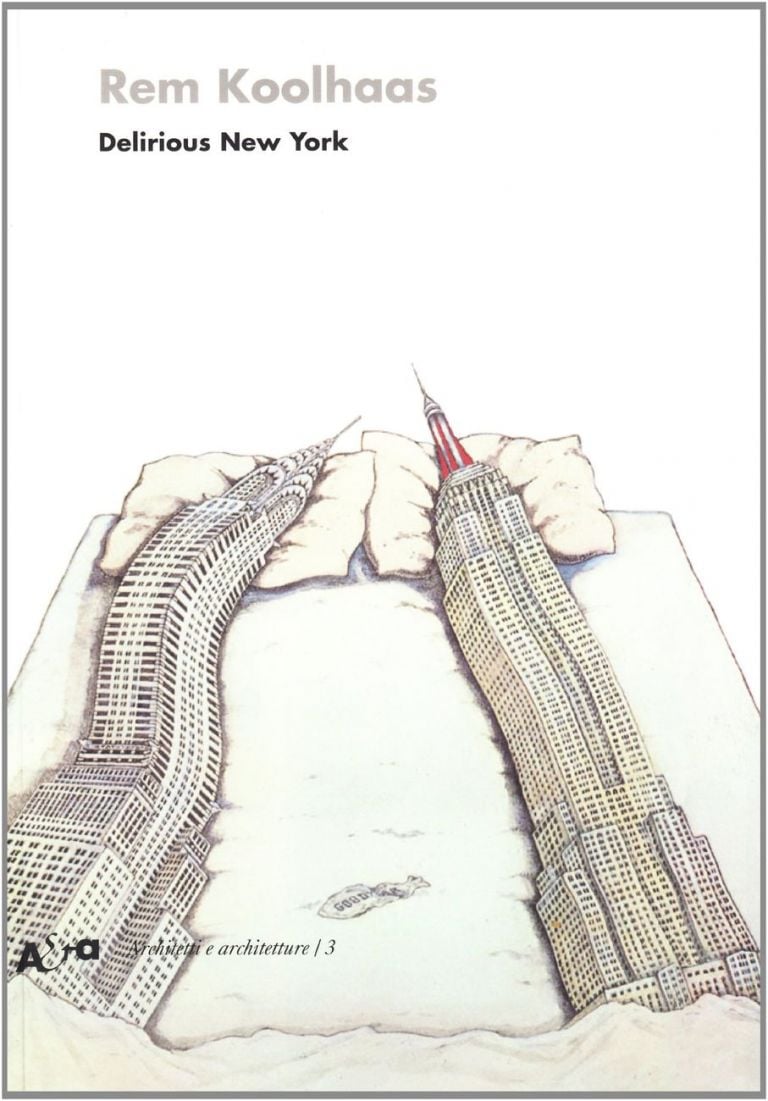

Ma la realtà è che lo spopolamento di de Chirico è di un’attualità terrificante che ripudia il Mondo per come è: e che per questo si rifugia nel sogno, nell’onirico; mentre le due Città ideali erano il presupposto su cui costruirlo, il Mondo, la Civiltà; presupposto poi miseramente fallito. Uno era l’inizio e l’altro era la fine. Solo che, ironia della sorte, quello che oggi, a causa del Covid-19, ci appare essere come la nostra fine è terrificante notare quanto somigli all’inizio. E, mentre arrivavamo a tutto questo, ci siamo addirittura illusi di passare per il brulichio della Belle Époque, come flâneur o blasé che guardavano il mondo migliorare, per come ce lo somministravano speranzosi e in buona fede gli impressionisti, in nome degli arredi urbani, dei bei lampioni, delle panchine in ferro battuto e piene di capricciosi fronzoli, dei bidoni dell’immondizia pieni di ghirigori che ci avrebbero dovuto fare addirittura dimenticare che quegli strani e nascenti oggetti in metallo disseminati sui boulevard parigini contenessero appunto l’immondizia. Un tranello in buona fede in cui l’umanità è caduta sprecando se stessa, disperdendo la propria identità e appartenenza al Mondo, alla Natura e di cui oggi paga le conseguenze più atroci e, forse, irreversibili. Il carnevale al boulevard des Capucines di Claude Monet (1873) o Avenue de l’Opéra di Camille Pissarro (1898) erano momenti di gioia, spensieratezza, rivoluzionariamente e magistralmente eseguiti, che sembrano a oggi più antichi, passati, remoti, delle cinquecentennali Città ideali, oggi spadroneggianti nel nostro immaginario e nelle nostre vite, nell’estetica e non nella speranza che emergeva. Oggi, invece, Il carnevale al boulevard des Capucines ci appare, appunto, come un irrisolvibile Carnevale fatto di feste che non ci sono più, che abbiamo paura non ritorneranno mai, a cui temiamo dover rinunciare per sempre. Ma questo sarebbe solo il più superficiale dei motivi di spavento a nostra minaccia; poiché il vero motivo del nostro terrore sta nel dover riconoscere che la colpa, di tutta questa vita causa forza maggiore senza vitalità, possiamo trovarla solo in noi guardandoci allo specchio. E analizzando quel passato, quel macigno, che, donatoci in eredità, forse, non abbiamo saputo gestire. In questo isterico Koyaanisqatsi (1982), di Godfrey Reggio, alla rincorsa del futuro, senza sosta, immersi in un dissennato Delirious che ci ricorda la New York di Rem Koolhaas (1978) solo che qui, adesso, purtroppo pare già tutto accaduto.

‒ Luca Cantore D’Amore

LE PUNTATE PRECEDENTI

La vita fantasma. Un viaggio emotivo nel segno dell’arte

La vita fantasma. Munch e i luoghi della dolce inquietudine

La vita fantasma. De Chirico e le sue città paralizzate

La vita fantasma. Edward Hopper e l’amputazione del nostro tempo

La vita fantasma. Le periferie urbane di Mario Sironi

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati