Coraggio e malinconia nella musica dei Talk Talk

Prosegue il viaggio di Christian Caliandro sulle tracce dei gruppi musicali che hanno fatto la storia del pop sotterraneo. Stavolta si parla dei britannici Talk Talk.

Ciò che i Nirvana avevano cominciato a fare con Endless, Nameless, la ghost track di Nevermind, e con i brani più sbilenchi della raccolta Incesticide (Beeswax, Mexican Seafood, Hairspray Queen, Aero Zeppelin), i Talk Talk avevano cominciato a fare già almeno dal 1986 con The Colour of Spring.

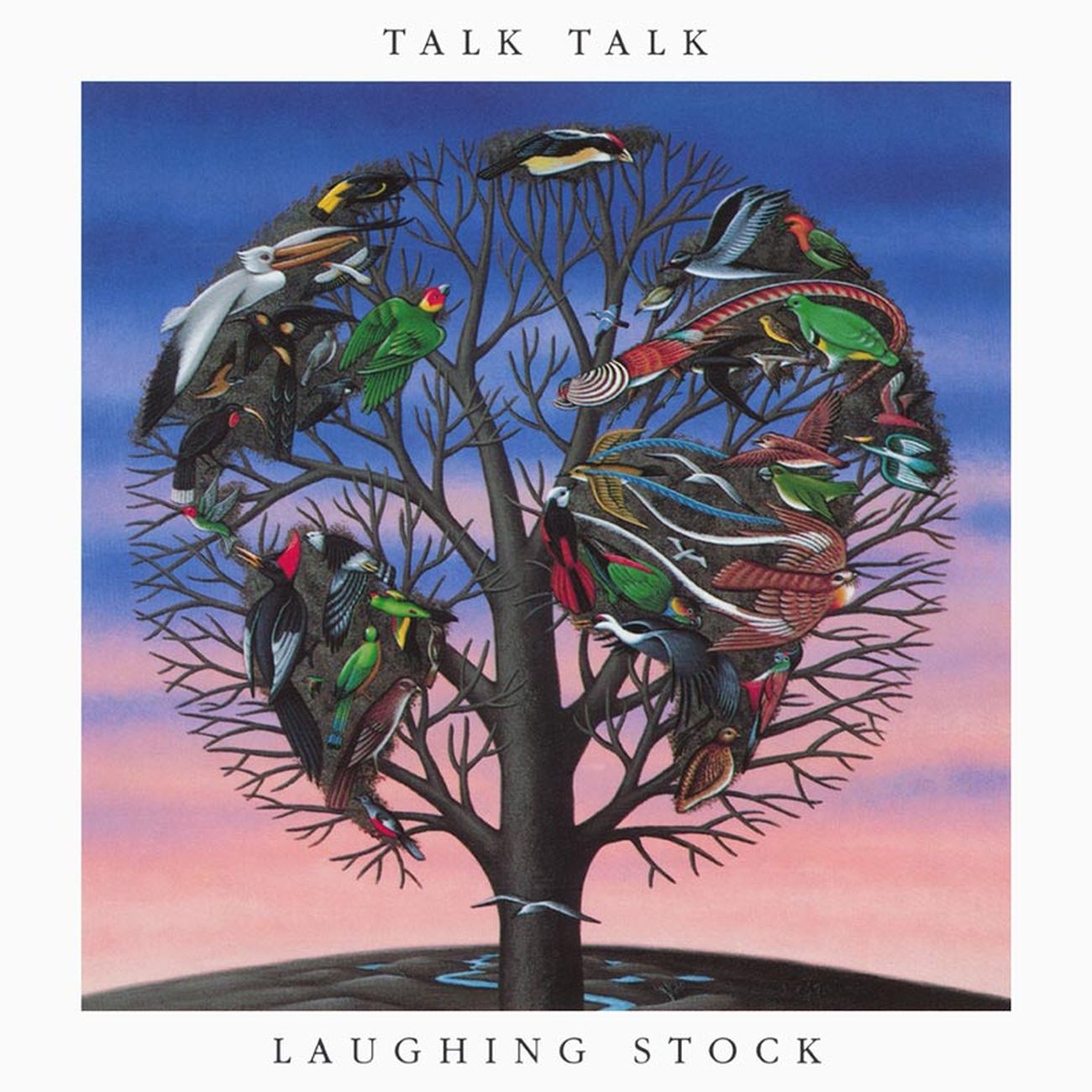

Se c’è infatti un gruppo che incarna appieno il pop sotterraneo, è quello di Mark Hollis. Con una coerenza che ha quasi del sovrannaturale, infatti, si sono mossi dal synth pop di ordinanza (The Party’s Over, 1982), attraverso la consacrazione e il perfezionamento di It’s My Life (1984) e appunto di The Colour, all’esplorazione di territori assolutamente sconosciuti all’epoca di Spirit of Eden (1988) e di Laughing Stock (1991). Queste zone consistono in una perfetta fusione tra pop, rock, jazz, blues, psichedelia, tanto che i Talk Talk saranno considerati (al pari degli Slint di Spiderland e dei Bark Psychosis di Hex) come i veri inventori e iniziatori del post-rock.

Talk Talk, It’s My Life (1984), still da video

LA MUSICA DEI TALK TALK

L’aspetto che sicuramente impressiona di più in tutta l’impresa è la sicurezza e l’eleganza con cui la band procede; il coraggio e la sprezzatura con cui si allontana senza tentennamenti dalla formula che le aveva regalato il successo planetario (formula che altri gruppi sfruttano fino all’esaurimento), per inseguire strutture completamente aperte e porose e libere – che rappresentavano la certezza di un suicidio commerciale. È un percorso irripetibile, fatto di genio e acume. Già in un brano come Life’s What You Make It (1986), innestato al cuore del decennio ‘scintillante’, sentiamo pulsare una vita nuova che è attiva persino nei maglioni e nei giacconi che i membri della band indossano nel video, nei loro capelli scompigliati e nel loro modo di muoversi. C’è il suggerimento di un legame vibrante e luminoso con la natura, di un battito all’unisono con il mondo, di un abbandono fiducioso all’imprevisto che è al tempo stesso zen, beat e modernissimo, un suggerimento ad accogliere l’altro e a non rinchiudersi nelle gabbie mentali, che accede alla dimensione del classico.

Talk Talk, Laughing Stock (1991), copertina dell’album

IL POP SOTTERRANEO DEI TALK TALK

Come i Nirvana ‒ ma in maniera diversissima da loro ‒ i Talk Talk hanno sempre rispettato e venerato la melodia, persino nelle canzoni apparentemente più destrutturate e spericolate. E nessun gruppo, forse, nel panorama pop e rock degli Anni Ottanta e Novanta, ha saputo coniugare in modo così brillante euforia e malinconia, nostalgia e proiezione nel futuro, solidità e spiritualità. Del resto, Laughing Stock (l’album terminale, a cui seguirà lo scioglimento della band) viene pubblicato nel settembre 1991, appena due settimane prima di Nevermind. E, da un certo punto di vista, è rivoluzionario almeno quanto il disco che ha in gran parte definito il decennio: ma lo è, appunto, in modo più sottile e sotterraneo. Con ogni probabilità, la musica pop deve ancora raggiungere il punto a cui erano arrivati quei brani sperimentali che abolivano la forma-canzone per fondarne un’altra (ci sono andati molto vicini di recente, non a caso, il David Bowie di Blackstar e i Nine Inch Nails di Bad Witch).

I Talk Talk nel 1986

COSA INSEGNANO I TALK TALK

“Hollis e compagni costruiscono la loro musica con pattern semplici e spesso reiterati (come la chitarra in ‘Desire’, ad esempio), ma conservando sempre la particolarità di sporcare ogni volta in maniera diversa e imprevedibile il loro ruvido soundscape, realizzando così una musica che sembra allo stesso tempo scarna e minuziosamente ricca di dettagli. Una trance che più che psichedelica, ovvero che rimanda ad altre percezioni da parte della mente, sembra una febbre violenta, stancante ma frutto di una tensione continua con prevedibili picchi e altrettanto prevedibili discese umorali. I brani sembrano suonati al rallentatore (qualche anno più tardi qualcuno chiamerà qualcosa di simile slow-core), come per prestare più attenzione all’ascolto, e a dare più importanza alle note suonate: il motto di Hollis infatti è ‘Before you play two notes learn how to play one note ‒ and don’t play one note unless you’ve got a reason to play it’” (Paolo Sforza, Talk Talk. La band che visse due volte, “OndaRock”)

Così, in I Believe in You (1988), in un certo senso pendant della precedente I Don’t Believe You (1986) –, Hollis si rivolge direttamente alla sua anima, al suo spirito, in una strana e intensa sovrapposizione di intimismo, meditazione sulla morte e critica sociale: “Hear it in my spirit // I’ve seen heroin for myself / On the street so young laying wasted / Enough ain’t it enough / Crippled world / I just can’t bring myself to see it starting // Tell me how I fear it / I buy prejudice for my health / Is it worth so much when you taste it? / Enough there ain’t enough hidden hurt / A time to sell yourself / Spirit / How long / Spirit / How long / Spirit”.

I Talk Talk ci insegnano ancora oggi una forma preziosissima di sapere: come agganciare la dimensione di massa e trasportarla letteralmente da un’altra parte; come rendere metafisico un oggetto di consumo (il disco pop); e, infine, come crescere ed evolvere insieme ai propri ascoltatori, trasformandoli da semplici fan in membri consapevoli di una comunità che attraversa il tempo e lo spazio. Una comunità che esplora.

‒ Christian Caliandro

LE PUNTATE PRECEDENTI

Nascita, sviluppo e declino del pop sotterraneo

Pop sotterraneo: tutti (o quasi) gli album che dovete ascoltare

I Nine Inch Nails e il pop sotterraneo

Il pop sotterraneo dei Depeche Mode

Nevermind. Il capolavoro dei Nirvana compie 30 anni

La musica degli U2 negli Anni Novanta

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati