Essere donne in Iran. Attraverso le fotografie di Heliya Haq

La giovane fotografa iraniana Heliya Haq rende omaggio all’identità femminile, messa in discussione e negata dalle tradizioni del suo Paese di origine.

“Che cos’è per te la fotografia, Heliya?”

“Un linguaggio. Quello dell’Iran”.

Si agitano come onde increspate dai soffi dei ventilatori le sete del progetto Crisalide: dalla trama alla rivelazione (2021) della fotografa iraniana Heliya Haq (Teheran, 1992), studentessa di fotografia dell’Accademia, nell’ ex studio dell’artista Piero Manzoni nel cuore del quartiere milanese di Brera. Qui l’arte di Haq è a confronto con le sgargianti vetrate segnate, disegnate e colorate dagli amici di Piero, gli artisti della Milano degli Anni Ottanta.

Il progetto Crisalide è perfettamente in linea con la sua produzione precedente: critica femminile che chiama continuamente alla protesta, che è azione e intervento in aperto dialogo con la tradizione fotografica al femminile, da Shirin Neshat, che raccontò la Rivoluzione islamica del 1979, ai corpi mossi di Ana Mendieta. Crisalide è il racconto fotografico di un’identità femminile che da personale si lega alla società, alla cultura e alla tradizione iraniane. Facendosi lei stessa oggetto del suo strumento, la macchina fotografica, Haq costruisce una protesta fatta di “segni irripetibili” che denunciano le privazioni subite dalle donne in Iran: un tatuaggio all’henna, marchio che tradizionalmente le vergini portano sulla pelle; il velo nero e trasparente, indossato per i funerali, che rimanda al lutto esistenziale della donna; la seta del supporto fotografico, rotta e fragile, che allude alla lacerabilità femminile; la crisalide, il segno-principe della mostra, che racconta di una prigionia trasparente e totalmente casuale, dalla quale solo poche si liberano.

The Dreamer © Heliya Haq

LE DONNE IN IRAN

Tra le liberate vi è proprio Haq: lo sguardo fuori dalla finestra nel momento in cui, da Dreamer (2018), guarda al bagliore di una nuova luce.

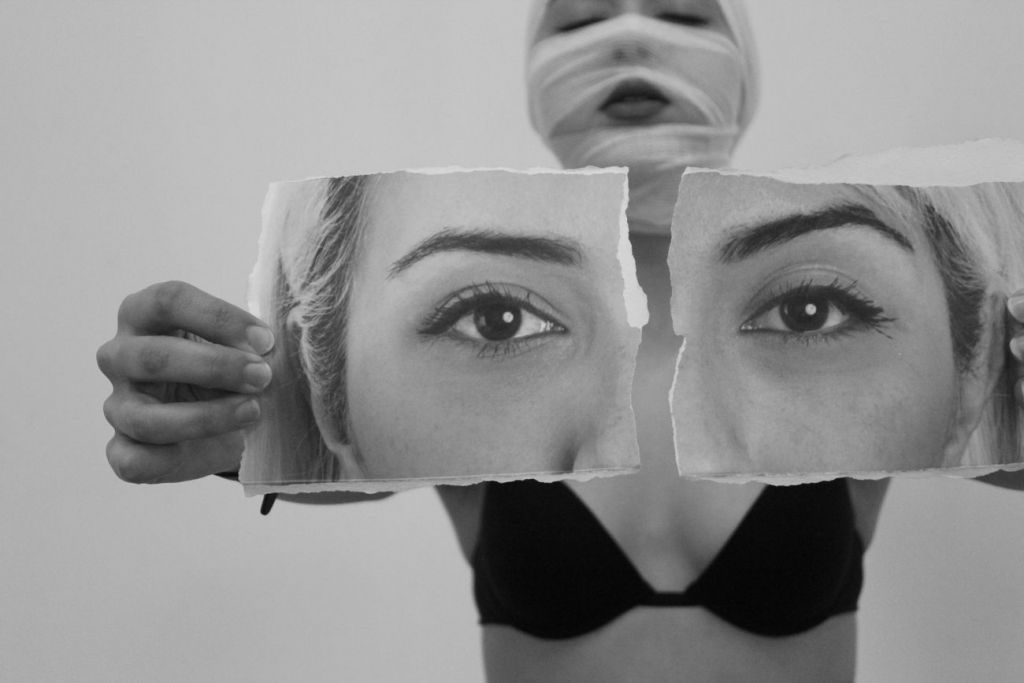

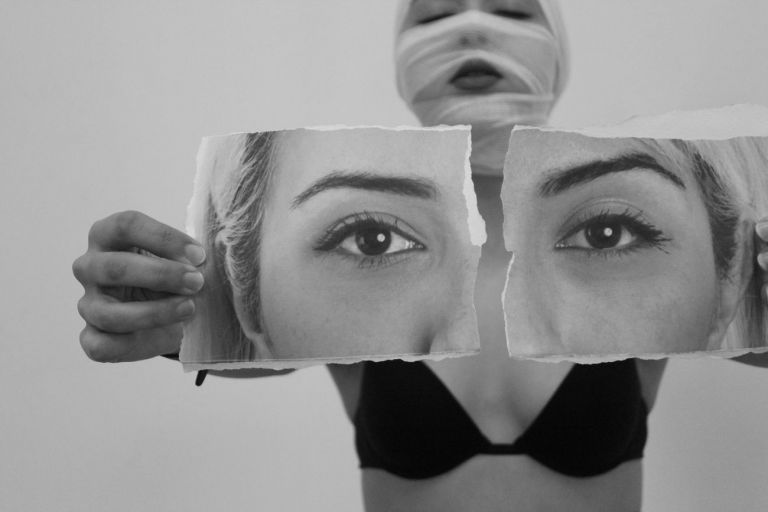

Quando le chiediamo cosa sia la fotografia per lei, risponde: “Un linguaggio che segue l’estetica e il ritmo della mia cultura”. La direzione di lettura segue quella del persiano, da destra a sinistra. Risulta capovolta, estranea allo sguardo di uno spettatore occidentale. Questa percezione di estraneità altro non è che il frutto dell’esperienza e del punto di vista di chi osserva: estranee allo spettatore ma a lei, invece, fin troppo note sono le fasce che imbalsamano in modo provocatorio un viso che nel progetto Acidized Faces: Protest Work (2016) testimonia gli “attacchi acidi” che molte donne iraniane subiscono in famiglia, i loro corpi indelebilmente “segnati”. Uno sfregio della propria persona che coincide con la disintegrazione personale e risulta in una deformità del sé, un “attacco acido” che scioglie le voci nel coro inascoltato di un Paese in cui il canto solistico femminile è proibito. “Le donne in Iran non possono cantare, o meglio, possono farlo ma solo in coro così che la loro voce non risulti. Allo stesso modo il loro nome, che in qualsiasi società è un atto elementare di determinazione e riconoscimento, rimanda sempre a un altro, a un padre, rendendole ‘la figlia di’, e da sposate a un marito, ‘la moglie di’. È quindi molto difficile per una donna crearsi una propria identità”, sottolinea la fotografa.

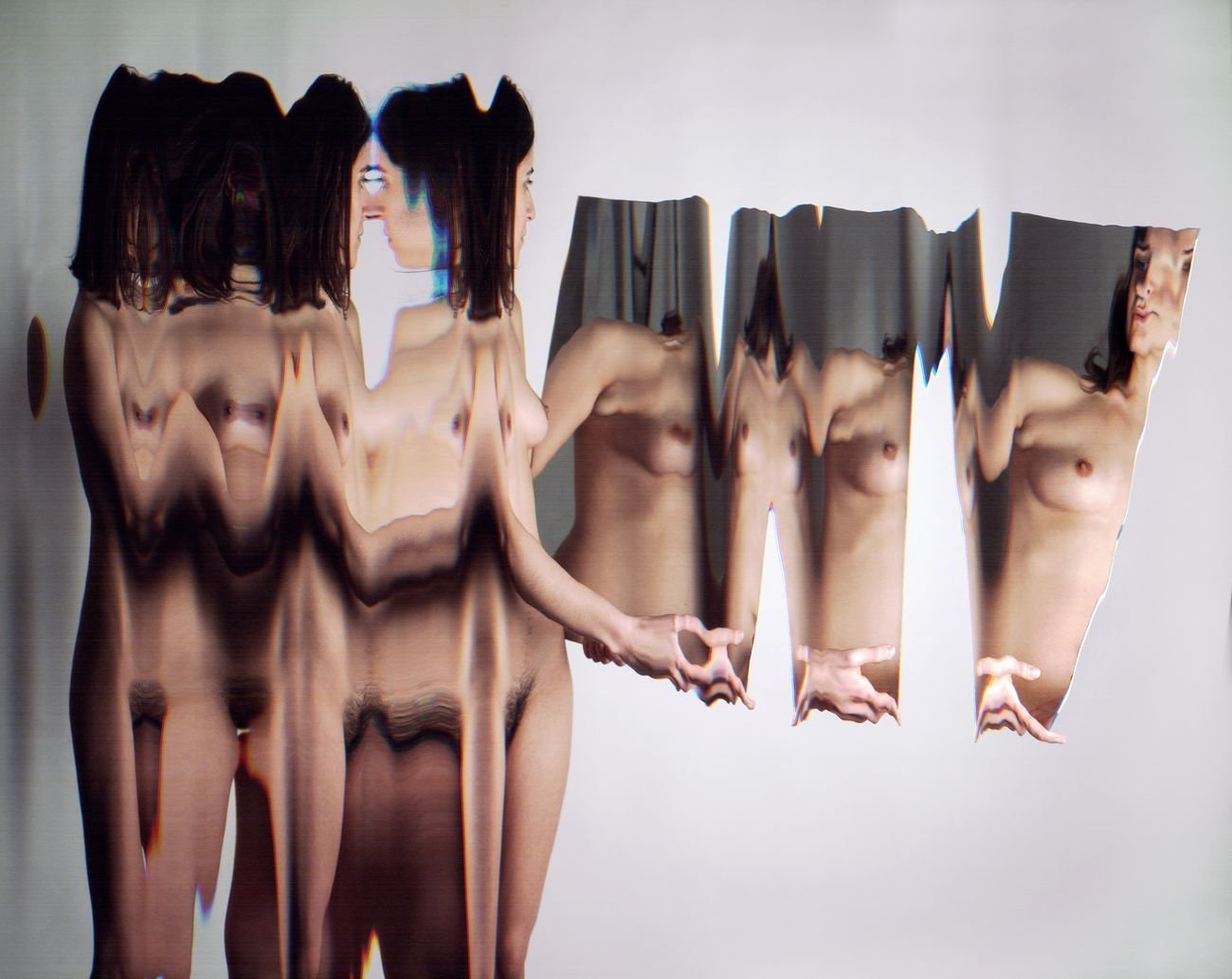

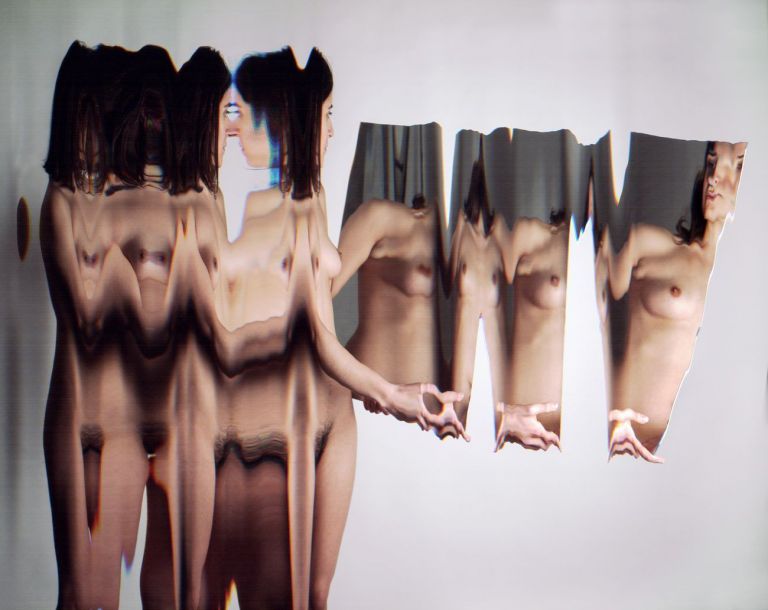

Me, Myself and I © Heliya Haq

RICOSTRUIRE L’IDENTITÀ FEMMINILE

Haq include nel progetto la serie del 2018 Me, Myself and I, un tentativo di ricostruzione, che, già dal titolo, mostra l’inconsistenza dell’identità, una serie di frammenti disintegrati e faticosamente raccolti insieme. La ricerca dello spettro di una forma originaria avviene attraverso una ricomposizione tecnica come nella serie di negativi in cui l’occhio non è trattato come occhio ma, allungandosi e accorciandosi un attimo dopo, diviene soglia su forme lontane. Un’identità frammentaria che, forse, non esiste nemmeno, eppure si configura come un irripetibile: a tenere insieme il volto di una donna prigioniera sono pezzi di tela sbianchiti che la rendono irriconoscibile, marchiata, per chi la guarda un’immagine violenta che richiama le mummie, che trasuda deformità, violenza e alienazione. Proprio dalla deformità del sé, dalla sua destrutturazione, trae origine una nuova appropriazione, meno scontata e più consapevole, meno violenta, più delicata e forse più importante: una nuova coscienza femminile.

‒ Silvia Zanni

heliyarhaq.wixsite.com/heliyahaq

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 12

4 / 12

5 / 12

5 / 12

6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati