“Non riesco a smettere di dipingere”. Intervista a Margherita Manzelli

Un confronto con la pittrice ravennate Margherita Manzelli, che ci parla del suo rapporto travagliato con la pittura in occasione della sua mostra alla Galleria Civica di Trento

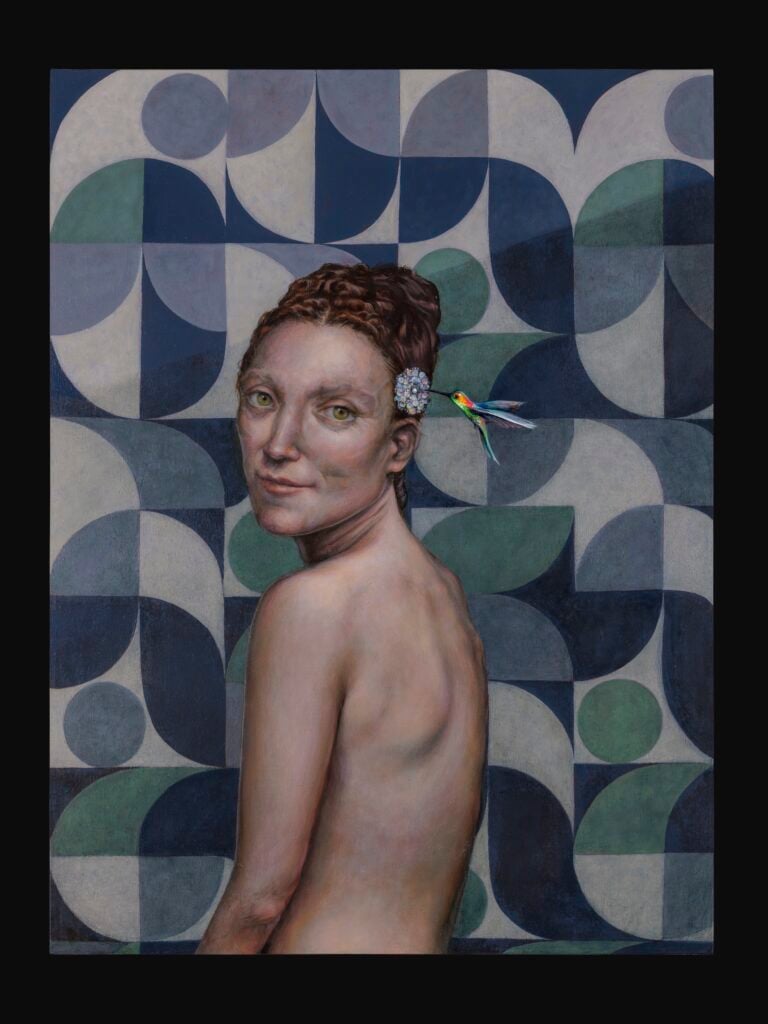

Non rilasciava un’intervista da oltre un decennio. Abbiamo incontrato Margherita Manzelli (Ravenna, 1968), protagonista di un’esposizione personale alla Galleria Civica di Trento dove presenta un corpus di lavori recenti composto da tele e disegni che si dilatano nello spazio avvolgendo lo spettatore.

Intervista a Margherita Manzelli

Ripercorrendo la tua ricerca pittorica, ha sempre avuto un ruolo da protagonista la figura femminile. Da cosa nasce l’interesse per questo tema e come si è evoluto negli anni?

È successo in modo naturale, sono figure che hanno avuto da sempre una loro autonoma necessità di esistere in quanto tali. Semplicemente, abitano il loro corpo e lo spazio che di volta in volta viene assegnato loro – o farei meglio a dire che io assegno loro. L’ho detto altre volte: non uso modelli né fotografie. Ho dei soggetti sempre disponibili che si auto-manifestano, è sempre stato così. Hanno connotati familiari senza essere nessuno in particolare. Qualcuno ha scritto che sono delle figure che avrei visto per la strada, ma non è per niente vero. Io non ho la più pallida idea di chi siano, né di cosa vogliano dire – che è la cosa che mi viene chiesta più spesso.

Senz’altro, nel corso degli anni, dipingere figure femminili ha rivestito un significato sempre più rilevante. Personalmente, mal sopporto che le mie Signorine siano emblemi di qualsivoglia forma di marginalizzazione. Loro non sono nate con uno scopo preciso e definibile, e in questo modo ho continuato e continuo a dipingerle, così come ho sempre fatto. Tuttavia, penso che, col tempo e attraverso la cocciuta ripetizione della loro presenza, si siano trasformate in prototipi umani universalmente intesi, anche se questo potrebbe ancora superficialmente apparire un paradosso o una contraddizione in termini. Eppure questo io auguro loro.

Le giovani figure che di sovente dipingi esulano dal topos visivo della tradizione occidentale che presenta i corpi femminili, per usare le parole di John Berger, come “oggetto di visione”, ma al contrario sono soggetti che cercano lo spettatore. Che relazione si crea tra i tuoi personaggi e i fruitori?

Questo io non posso saperlo, me lo dicono gli altri. Comunque sia, non potendo fare molto altro che stare ferme e guardare, ho attribuito loro questa capacità – o caratteristica – alla massima potenza. Sono esseri “guardanti”, forse per noia, per difesa o idiozia, ma lo sono al più alto grado di intensità possibile, fino al fastidio. È un duello all’ultimo sguardo con chi hanno davanti. Un po’ come quando da ragazzini si giocava, e chi abbassava lo sguardo per primo, era perduto.

La mostra di Margherita Manzelli a Trento

Nel percorrere la mostra alla Galleria Civica di Trento incontriamo un numero calibrato di dipinti e disegni e degli interventi pittorici che si espandono nelle pareti, arrivando a una dimensione installativa che per te è una sorta di ritorno alle origini.

In effetti è così. Oltre venticinque anni fa nello spazio Viafarini di Milano ho realizzato la mia prima personale, Il Vascello Fantasma, forse la più importante della mia vita. Durante uno dei miei colmi d’esaltazione per l’arte, scelsi allora la direzione istintiva e acerba di un’installazione percorribile fatta di piccoli dipinti a olio su tavola appesi a fili di nylon. Sotto ciascuno di essi avevo scritto frasi e pensieri interrotti che costituivano una grande poesia che i visitatori potevano ricomporre a seconda delle immagini che li catturavano, e dei frammenti di poesia che dunque leggevano. Era una specie di trappola per le persone, che si trovavano coinvolte inconsapevolmente nell’installazione, parte in causa nell’elaborazione e sviluppo della poesia, perché ognuno se ne portava via una versione diversa, creata dalla guida dell’intuito individuale. La propria poesia dentro di sé.

Nella mostra alla Civica di Trento, a ben pensarci, dopo tanto tempo ho scelto una strada analoga, sempre al colmo di un’esaltazione similmente cocente, ma più lucida, forse, e allargata. Ancora una volta ho voluto coinvolgere le persone attraverso dipinti che si espandono senza confini. Inizio e fine dei dipinti è indistinto nello spazio che tracima. Li ho chiamati a percorrere, più che un’installazione, un’esperienza. La poesia alla base di tutto.

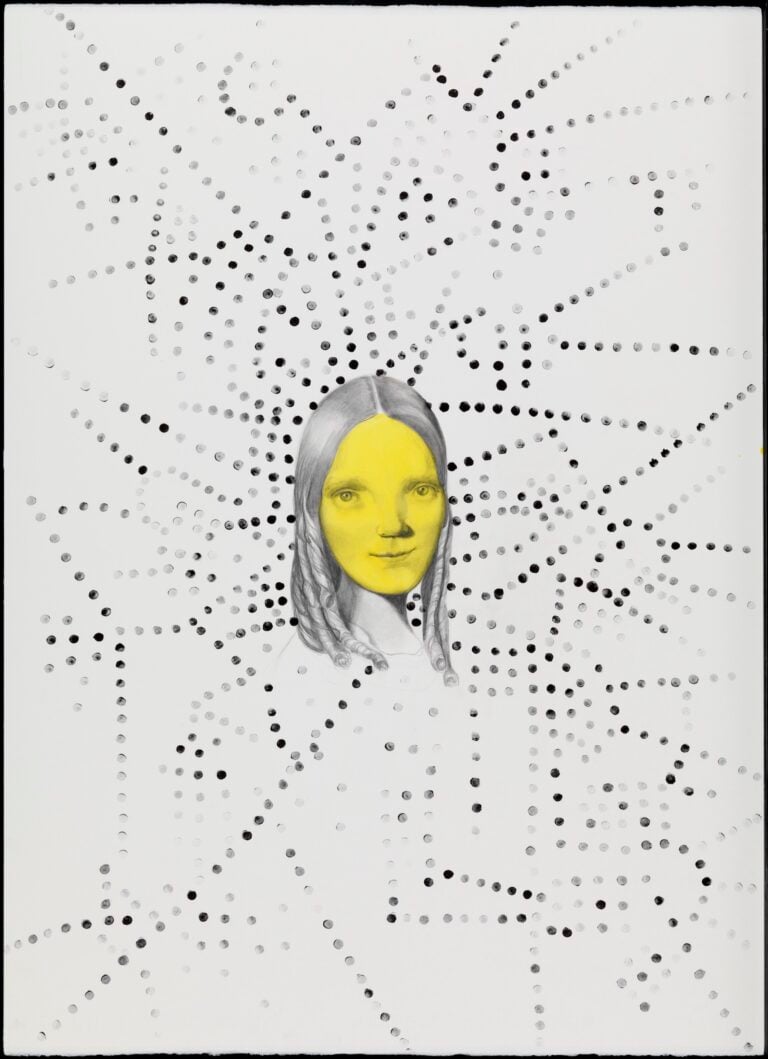

In mostra è presente un significativo corpus di disegni. Che valore ha per te il disegno e come si pone in rapporto con la pittura?

È certamente diverso, ma non riesco a stabilire una scala di valore fra l’uno e l’altra. La procedura è semplicemente diversa. Le immagini dei dipinti nascono nella mia testa. È lì che li vedo. Non sempre riesco a dipingerli esattamente come sono là dentro. Ai disegni, invece, lascio la libertà di apparire come vogliono, anche se dentro margini molto rigidi, perché uso lo stesso tipo e formato di carta da sempre, salvo rarissimi casi e sparute serie. Poi magari mi permetto qualche deroga, come i brillantini o altri materiali, ma sempre dentro degli schemi che non riesco ad allentare. Per questa mostra ho voluto fare un disegno di formato diverso, più piccolo – la visualizzazione di una mia poesia che dà il titolo all’esposizione – ma sempre rispettando precisi vincoli che mi sono data.

Margherita Manzelli e la pittura

Come valuti questo grande interesse di critica e di pubblico che sta attraversando la pittura oramai da alcuni anni? Siamo in uno scenario ben diverso da quello a cavallo tra gli Anni Novanta e i Duemila dove, nelle mostre che facevano il punto sull’arte italiana, il tuo era uno dei pochissimi lavori che adottava questo medium. Ricordo che gli unici pittori invitati a Espresso (2000) eravate tu, Simone Berti e Cristiano Pintaldi.

Sono corsi e ricorsi storici e non può che farmi piacere questo, anche se non so neanche perché lo dico. Infatti, io non parteggio per la pittura, non l’ho fatto mai. Sì certo, il mio lavoro di pittura è uscito in un momento in cui il mezzo era particolarmente inviso, dopo la grande abbuffata degli Anni Ottanta. E non mi ha cambiato di una virgola usarlo quando tutti lo schifavano, come mi interessa poco adesso, perché è solo un mio percorso personale. A dirti proprio la verità, io dipingo non perché amo la pittura. A me della pittura non mi frega proprio niente, io dipingo perché non riesco a smettere. Dipingo e basta. È sempre stato così e credo che non cambierà. Non ho un senso di comunità con chi dipinge. Sono nata e cresciuta in un momento e in un contesto contraddittorio, io stessa lo sono.

Cosa rappresenta per te la pratica del dipingere?

Ho già detto o scritto da qualche parte che la pittura è per me anche qualcosa di enorme che mi divora e mi distrugge. Perché dipingere, per me, vuol dire praticamente vivere quasi esclusivamente dentro uno studio, lontana da tutto e tutti, per un tempo infinito a orari assurdi; come un palombaro in fondo al mare, costantemente dentro a tute da lavoro più o meno imbottite a seconda delle stagioni, nel tentativo di portare alla ragione un caos puzzolente di colori. Dopo tanti anni, so che dipingere vuol dire – almeno per me – vivere per dipingere. Eppure, penso sempre che smetto quando voglio. E c’ho anche provato, e in un sacco di modi, anche deleteri per la mia vita e le mie relazioni, che non mi dilungo a spiegare qui. Ma in un modo o nell’altro, e in maniera anche molto diretta e frontale, la pittura mi riacciuffa sempre dalle strade tortuose per le quali cerco di scappare, e non mi lascia mai andare via. O forse sono solo io che riacciuffo lei sul punto esatto di temere di perderla per sempre. Insomma, ho una vita complicata e ho attraversato un percorso molto contorto che mi ha portato fin qui. E non è ancora finita. Come diceva Ennio Flaiano, la strada più veloce tra due punti è l’arabesco.

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

Nella composizione dei tuoi dipinti convivono due elementi che, a tratti, sembrano essere concepiti in modo antitetico, le figure e i brani decorativi dello sfondo. Che valore ha per te quest’ultimo e come instauri una relazione tra i due?

Anche qui il risultato è il frutto di una grande contraddizione che vivo interiormente tra vari dilemmi, più o meno idioti, che non mi portano mai a stabilire esattamente cosa debba prevalere sulla tela. Alla fine, credo che a imporsi sia proprio la frizione inevitabile che scatta fra queste due parti. Pur sempre una forma di energia.

Rispetto alle opere degli inizi il tuo modo di intendere lo sfondo è profondamente mutato.

I fondi sono cambiati in relazione al desiderio di sfuggire alle imposizioni che mi davo da sola, e che continuo a darmi. Il che comporterà altri inevitabili cambiamenti.

Negli ultimi decenni molti autori hanno utilizzato nella pittura delle fonti precise, dei referenti iconografici tratti, per esempio, dall’immaginario massmediatico o dalla fotografia vernacolare. Il tuo lavoro è molto distante da questi processi, per questo voglio chiederti da dove nascono le tue immagini, che mi appaiono come delle epifanie mentali.

Nascono dentro la mia testa. Forse dipingere partendo da immagini preesistenti sarebbe più soddisfacente, non lo so, non mi è mai andato di farlo, non mi interessa proprio. E poi – ho pensato – mi sarei creata una forma di dipendenza dalle fonti. Sono un’autarchica, iper-controllante, autoriferita e parecchio miope, nel senso che non vedo più in là del mio naso e, fin dove riesco, voglio fare tutto da sola: come regista rinuncerei al montatore e al tecnico della fotografia. Non riesco a immaginare niente di più bello.

Nella tua pittura non ci sono dei referenti diretti, ma come avrebbe detto Marcel Proust, vi alberga una memoria inconscia. Ad esempio, quando vedo i tuoi corpi dipinti così rigidi, mi vengono in mente i Vesperbild di matrice nordica tanto diffusi nella cultura trecentesca. Cosa vuoi significare con questa tensione che caratterizza le figure?

Sinceramente penso che non sarei capace di dipingerle diversamente. E francamente non ho proprio idea del perché siano così, posso fare solo delle ipotesi. Ma pensi proprio che potrebbero essere più interessanti delle tue o di quelle di chiunque altro? Comunque sia, io penso che nonostante la visione chiara che ho di loro dentro la mia testa – che ti assicuro essere dettagliatissima di tutto quanto – la mia incapacità, unita alla iper-esposizione delle figure nello spazio del dipinto, inevitabilmente le segna. Come un terrore che si realizza o una profezia che si auto-avvera, un dipinto dopo l’altro, mi sfugge quel che stavo proprio per acciuffare. È così poi che non riesco mai a smettere di dipingere.

Carlo Sala

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati