Fuoriuscita (III). Carla Lonzi e il rifiuto del successo

“La traiettoria intellettuale di Carla Lonzi dalla fine degli Anni Sessanta all’inizio degli Anni Ottanta indica come fuoriuscire da un recinto concettuale fatto di ‘esibire’, ‘esporre’, ‘mostrare’ (e quindi di operazioni e condizioni fisse, cristallizzate), per elaborare nuovi modelli fondati sull’interscambio costante e organico di queste condizioni”. Nuovo capitolo della serie di mini saggi di Christian Caliandro.

Il momento dell’autenticità è quello in cui si instaura il dialogo, la dimensione collettiva, e gli Anni Settanta rappresentano per Carla Lonzi la consapevolezza che l’artista, nella sua singolarità irriducibile e nella sua indisponibilità a rinunciare al potere, al prestigio, al privilegio e al riconoscimento non rappresenta più per lei la figura di riferimento in questo senso: “Però nello stesso tempo crei proprio questo stalinismo dell’arte, questa dittatura dell’arte. Tra me e te la metti in un modo che vuoi la sottomissione, rimpiangi un ruolo, glorifichi l’appoggio degli altri… Poi quando ce l’hai magari, invece di farti quell’effetto euforizzante che t’immagini, ti fa un effetto disastroso, però me lo presenti come una necessità per l’arte, l’arte vive di questo momento grazioso. Tu t’inventi proprio… Poi quando sei un po’ più lucido dici che vuoi stare da solo” (Vai pure. Dialogo con Pietro Consagra, et al. Edizioni, Milano 2011, p. 128).

“Il ‘respiro’, lo spazio della vita è la sede in cui può esistere la realtà dei rapporti, all’interno dei quali unicamente il soggetto ha la possibilità di esprimersi, fuori dalle logiche del potere, dell’inautenticità e della subordinazione”.

Alla base di questa comprensione c’è il tema del rifiuto della competizione, del successo e dell’efficienza ‒ per approdare all’improduttività (il “niente”) come condizione fondamentale ‒, tema che era comparso per la prima volta proprio nel primo Manifesto di Rivolta Femminile: “Detestiamo i meccanismi della competitività e il ricatto che viene esercitato nel mondo dalla egemonia dell’efficienza. Noi vogliamo mettere la nostra capacità lavorativa a disposizione di una società che ne sia immunizzata. (…) Riesaminiamo gli apporti creativi della donna alla comunità e sfatiamo il mito della sua laboriosità sussidiaria. Dare alto valore ai momenti ‘improduttivi’ è un’estensione di vita proposta dalla donna” (Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti, Scritti di Rivolta Femminile, Milano 1974).

Nel 1980, Carla Lonzi esprime a più riprese la sua idea della relazione: “La mia dimensione di società è il gruppo, io vedo la mia vita come un gruppo di cui fai parte tu, fanno parte tutte le persone con cui ho un dialogo, che sono limitate alla possibilità di interessarmi a questi dialoghi. E questo mi assorbe la vita, mi dà di che pensare, riflettere, mi alimenta continuamente, mi tiene sveglia e non provo nessun bisogno di rapporti simbolici, non mi passa neanche per la mente. (…) Non sento la fatica di questo lavoro anche se sento che è stressante, ma congeniale, come respirare. Forse è una fatica respirare, senz’altro lo è… dice che quando si muore quel momento in cui non si respira più è un gran sollievo, però la vita è respirare, per me la vita è avere questi rapporti reali, non è un’altra cosa” (Vai pure, cit., p. 90).

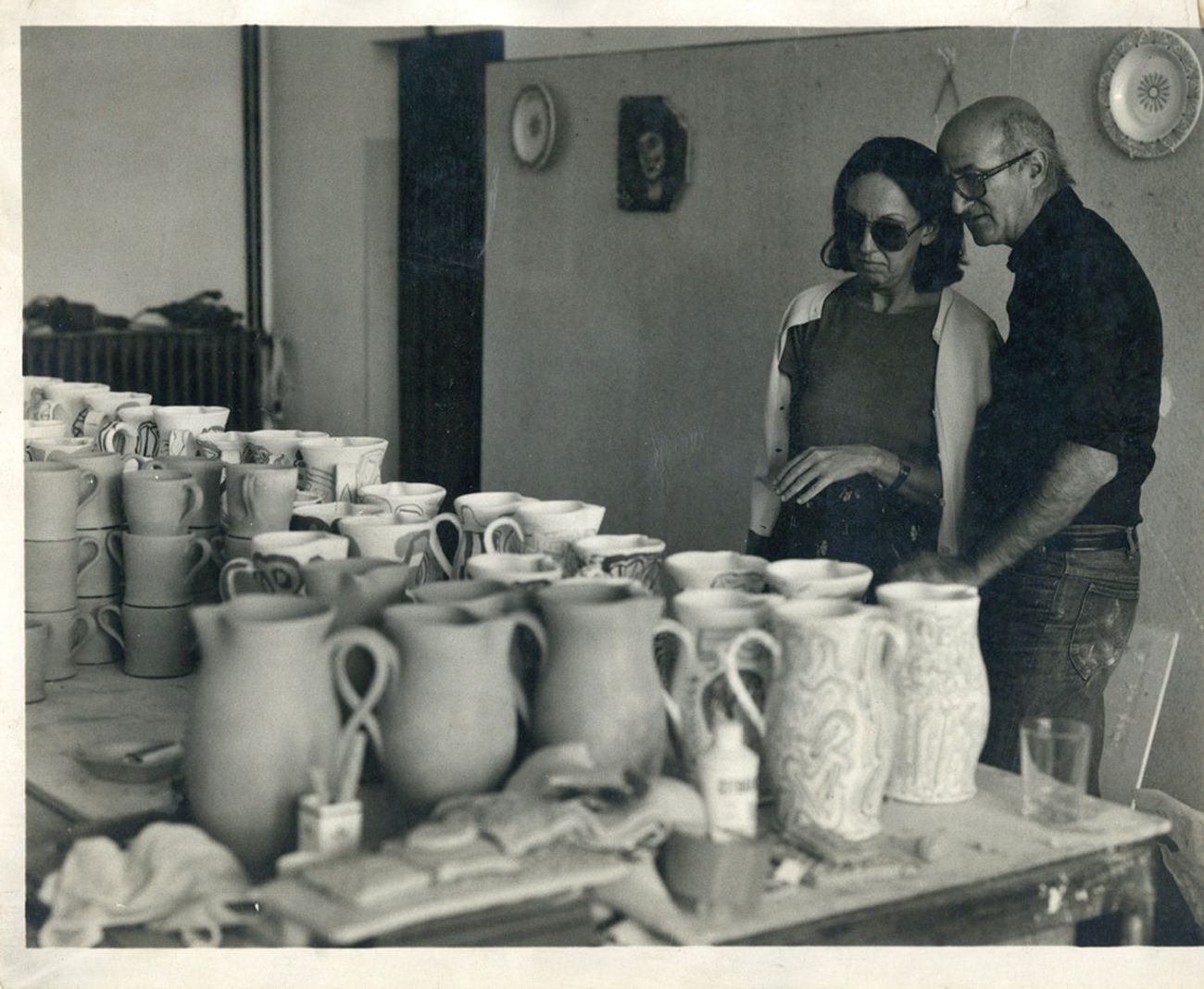

Carla Lonzi e Pietro Consagra. Fondo Carla Lonzi, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

RESPIRARE E FRAMMENTARE

Il ‘respiro’, lo spazio della vita è la sede in cui può esistere la realtà dei rapporti, all’interno dei quali unicamente il soggetto ha la possibilità di esprimersi, fuori dalle logiche del potere, dell’inautenticità e della subordinazione: “Il potere dell’espressione non ha presa che sul piano dell’autenticità” (ibidem). “Respirare” vuol dire costruire e sperimentare queste relazioni, e dunque anche costruire e sperimentare una nuova dimensione della creatività, che è fortemente connessa con questa concezione della reciprocità e dello scambio profondo (“l’autocoscienza è l’altra”).

Disidentificare i ruoli, sganciare cioè la propria identità dai ruoli sociali riconosciuti, frammentare dunque il soggetto nella molteplicità e nella comunità (come era indicato, di fatto, già nel modello di Autoritratto) e rinunciare al protagonismo costituiscono perciò i momenti-chiave della conquista difficile di Carla Lonzi. L’arte, contrariamente alle apparenze, non scompare definitivamente lungo il decennio dall’orizzonte, ma si presenta in versione radicalmente trasformata: “Quindi quando tu mi accusi di essere contro il lavoro, contro l’arte, contro tutto quanto, io penso che non è vero, sono contro questo tipo di lavoro, questo tipo di arte, questo tipo di società…” (Vai pure, cit., p. 120).

I rapporti orizzontali, basati sulla “rispondenza” e sulla “risonanza” offerte dall’autocoscienza, sono importanti proprio perché travalicano i limiti dell’opera e del suo funzionamento, e diventano forme vive da applicare nell’esistenza quotidiana, modi alternativi di vivere insieme agli altri. La traiettoria intellettuale di Carla Lonzi dalla fine degli Anni Sessanta all’inizio degli Anni Ottanta indica come fuoriuscire da un recinto concettuale fatto di ‘esibire’, ‘esporre’, ‘mostrare’ (e quindi di operazioni e condizioni fisse, cristallizzate), per elaborare nuovi modelli fondati sull’interscambio costante e organico di queste condizioni.

‒ Christian Caliandro

LE PUNTATE PRECEDENTI

Fuoriuscita (I). L’arte aperta

Fuoriuscita (II). Artista e spettatori

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati