Dai depositi alla luce: il ritratto di tre personaggi attribuito a Lavinia Fontana

Una tela conservata nel nord della Francia si rivela opera della grande pittrice del tardo Cinquecento: una scoperta che rinnova l’interesse per la figura dell’artista bolognese

Per anni il dipinto, Ritratto di un gentiluomo, della figlia e di una domestica, è stato custodito nei depositi del Musée de la Chartreuse di Douai, nel nord della Francia, dove era arrivato nel 1857, dono di Enée-Aimé Escallier, medico con una grande passione per l’arte. L’attribuzione dell’opera al pittore del tardo Rinascimento fiammingo Pieter Pourbus sembrava una verità consolidata fino a quando un’analisi più approfondita, da poco conclusasi, ha aperto nuovi scenari.

Il merito è di un incontro fortuito e di un occhio capace di rintracciare indizi in alcuni particolari, come il tocco di una pennellata, la resa pittorica di un tessuto, di un’acconciatura dei capelli o di un ornamento. È così che ha preso forma una nuova tesi: dietro quel dipinto si cela una mano femminile, quella di Lavinia Fontana (Bologna, 1552 – Roma, 1614), pittrice bolognese tardo-manierista.

L’intuizione di un “occhio” su Lavinia Fontana

Tutto cominciò lo scorso anno, quando il Musée de la Chartreuse, avviò un’attività di studio della propria collezione di dipinti italiani. Durante il primo incontro del comitato scientifico responsabile del progetto, lo storico dell’arte Philippe Costamagna, esperto del Manierismo, notò il dipinto, ne fu colpito e dette inizio a indagini stilistiche e filologiche. Nel libro Avventure di un occhio, Costamagna descrive l’attribuzione pittorica come una pratica affascinante e complessa, simile a quella di un investigatore, affidata a occhi allenati da anni di studio e ricerca, capaci di riconoscere l’autore di un’opera grazie a dettagli rivelatori. Proprio quello che è accaduto nel caso di questo dipinto, un olio su tela di circa un metro quadrato che presenta una scena sobria ma intensa, composta da tre figure: un padre vestito di nero e con al collo una gorgiera candida, seduto su una elegante poltrona con braccioli, la figlia, che gli porge dei piccoli fiori, anche lei in abito scuro e con un voluminoso e raffinato colletto plissettato, mentre alle spalle compare, spostando una tenda, una domestica che si china per deporre un cestino di frutta. Quest’ultima ha le maniche rimboccate, come se fosse appena rientrata dopo aver colto i frutti in giardino. La sua figura colpisce perché non è relegata a un ruolo secondario ma è rappresentata come coprotagonista, con una dignità pari a quella dei suoi aristocratici e austeri compagni di ritratto, quasi a suggerire un’intimità condivisa tra le diverse classi sociali. Anche il fatto che l’opera non avesse mai subìto restauri, che avrebbero potuto, se mal condotti, comportare snaturamenti, ha aiutato Costamagna a riconoscere in essa i caratteri della scuola bolognese.

Le alterne fortune di Lavinia Fontana nella memoria collettiva

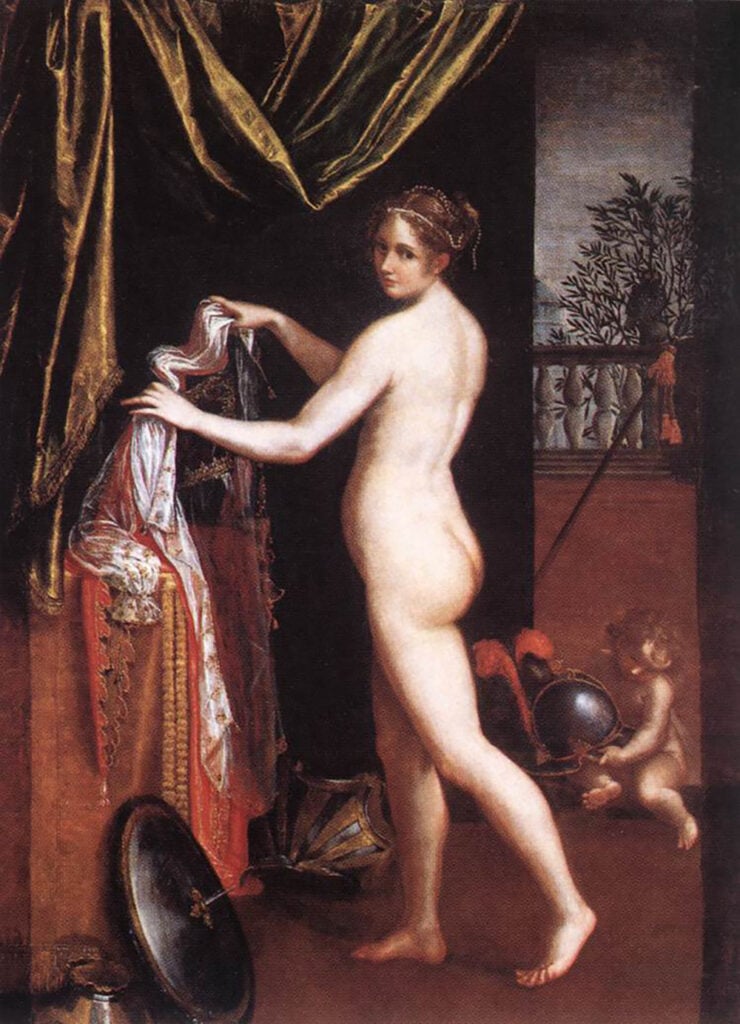

È naturale che, a seguito di questa scoperta, i riflettori si siano accesi, oltre che sul dipinto e sul museo, ospitato negli spazi ricchi di atmosfera di un antico monastero certosino, anche sull’autrice, Lavinia Fontana che, nata a Bologna nel 1552, in vita godette di grande riconoscimento: fu una delle prime donne a lavorare come pittrice professionista e ricevette importanti commissioni pubbliche e private. A Roma lavorò molto per Gregorio XIII, tanto da essere soprannominata Pontifica Pittrice. Fu anche la prima donna a dipingere, su commissione, pale d’altare, e un nudo femminile, Minerva in atto di vestirsi, conservato presso la Galleria Borghese, che le fu commissionato da Scipione Borghese, noto per il suo gusto audace, orientato verso la sensualità dei soggetti. Apprezzata per il suo stile, che fonde equilibrio compositivo e introspezione psicologica, raggiunse quindi traguardi arditi, tanto più se si considera che mise anche al mondo ben undici figli.

Dopo la sua morte, avvenuta nel 1614, però, come accadde per molte artiste, la sua figura fu progressivamente marginalizzata dalla storiografia dell’arte, a lungo influenzata da canoni e prospettive maschili.

La riscoperta di Lavinia Fontana nel Novecento

Nel Novecento, finalmente, la riscoperta. Tra gli eventi più recenti: nel 2023, la grande mostra dedicatale dalla National Gallery of Ireland e poi la vendita all’asta alla cifra record di 1 milione e mezzo di euro, diciannove volte più del previsto, del suo Ritratto di Antonietta Gonsalvus; nel gennaio 2025, il riconoscimento, da parte di un antiquario inglese, di una delle sue rare miniature, un piccolo olio su rame, appartenuta a Horace Walpole e in precedenza attribuita al Bronzino. E infine, ora, quest’altra nuova attribuzione che rappresenta non solo un atto di rettifica storica ma anche il recupero di un frammento importante nella visione d’insieme del panorama artistico dell’ultimo Cinquecento.

Nicoletta Rita Speltra

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati