Cemento, arma di costruzione di massa di Anselm Jappe è una storia critica, estetica e ideologica del volto urbanistico e architettonico del capitalismo moderno e contemporaneo, tradotto in italiano per i tipi di Elèuthera.

Un saggio di tal genere mancava nell’ambito degli studi sull’architettura e l’urbanistica e sui loro impliciti rapporti con il capitalismo. Infatti, il sottotitolo dell’edizione originale tradotto suona “arma di costruzione di massa del capitalismo”. Dove quest’ultima parola – capitalismo ‒ diventa il termine decisivo per una lettura critica del significato sociale e urbanistico del cemento, inteso sia come pratica globale delle costruzioni, sia come medium del volto delle città.

Anselm Jappe – Cemento, arma di costruzione di massa (Elèuthera, Milano 2022)

IL SAGGIO DI ANSELM JAPPE SUL CEMENTO

L’autore, Anselm Jappe, è noto oltre per il suo libro su Guy Debord, anche per l’importante trilogia Les adventures de la marchandise (2003), Crédit a mort (2011) e La société autophage (2017), libri che hanno dato un forte contributo alla wertkritik. La tesi del libro è semplice e radicale a un tempo: la pianificazione urbana, già dalla seconda metà dell’Ottocento, ha adottato il cemento armato come materia principale delle costruzioni, ma ciò facendo ha fatto di questo materiale lo strumento privilegiato anche per uniformare tutte le differenze locali. In altre parole, l’uso sconsiderato del cemento ha finito per dimenticare che le città sono individualità collettive e dunque che sono anche delle psichicità che rinviano al tessuto urbano come soggettività storiche.

Il libro muove i primi passi dal crollo del ponte Morandi (2018), un “crollo prevedibile”, per nulla accidentale. E tale prevedibilità conferma la tesi dell’autore che il cemento armato è proprio per la sua combinazione chimica una materia che più di altre mette in atto la concezione capitalistica dell’obsolescenza programmata. Prima o poi questa materia si disgrega provocando disastri e morti. In sostanza, il cemento ‒ non quello utilizzato dai romani come il Pantheon ad esempio, che l’autore ben differenzia da quello di cui tratta che, invece, è “armato” ‒ è un elemento materiale (concreto) della modernità, il cui effetto collettivo però è l’urto neotecnico che produce. In altre parole, il cemento è un elemento che sconfessa il vecchio mito classicista secondo cui il materiale porterebbe con sé la sua forma adeguata. Le forme – che sono sempre forme storiche –, in questo caso, sono adattate a un materiale inventato che impone la sua indifferenza di fronte alle specificità storiche e naturali.

Si tratta di una pratica di soggezione ai modelli imposti dal mondo industriale. Il mondo, per intenderci, col quale si suole indicare pure la “modernità”. Ed è per questo che “la critica di questo materiale” – osserva Jappe – “può essere estesa a quella della cosiddetta architettura moderna”. Jappe rovescia l’assunto secondo il quale senza il cemento armato non sarebbe potuta esistere l’architettura moderna, che diventa non una inevitabile conseguenza del “progresso”, ma una involontaria confessione di colpevolezza di fronte alle waste land di cemento col quale sono state costruite e rimaneggiate le città: una specie di fracking delle memorie e specificità locali. Dai boati apocalittici dei bombardamenti dei centri storici fatti dagli americani – e nel caso italiano documentati nel film di Francesco Rosi Le mani sulla città – alle “ricostruzioni” in cemento vi è una sottile linea di continuità.

Il ponte Morandi dopo il crollo, Genova 2018, photo Irene Fanizza

CEMENTO E SOCIETÀ

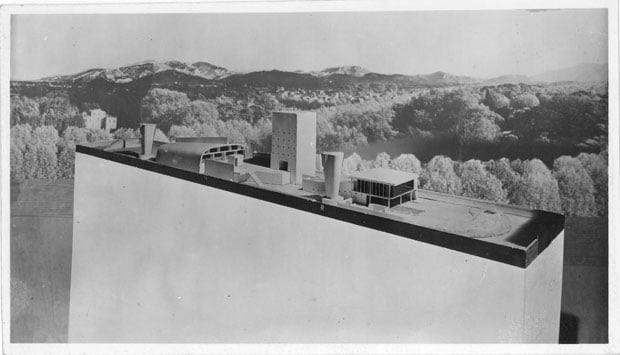

Su questo aspetto il libro di Jappe apre a interessanti riflessioni: la necessità nel dopoguerra di costruire nuove abitazioni ha fatto sì che il cemento armato fosse associato all’idea di democrazia. Ma “il cemento è proletario?” si chiede Jappe. È sufficiente il suo basso costo per associarlo alle “costruzioni di massa”? Eppure, nota l’autore, è stato così: “Il fatto che le classi popolari fossero sempre più confinate in edifici di cemento ha fatto nascere a sinistra la convinzione che in questo materiale ci fosse qualcosa di ‘proletario’ e ‘progressista’”. Da qui alla tentazione di adottarlo come “materiale universale” il passo è breve. Stesso equivoco per quanto concerne le avanguardie, che nell’ambito dell’architettura e dell’urbanistica vede Le Corbusier tra i protagonisti indiscussi. È nota la sua formula delle abitazioni come “macchine per abitare”, cioè: non case, ma “cellule”, vale a dire il senso dell’abitare ridotto a pure funzioni biologiche, fissando anche lo spazio abitativo utile per ogni persona a 14 metri quadrati! Ma queste formule calate dall’alto per la massa delle popolazioni non furono praticate dallo stesso Le Corbusier – come ricorda Jappe – il quale in tarda età “si fece costruire una specie di capanno rivestito in legno a Roquebrune-Cap-Martin, sulla Costa Azzurra, decisamente in contrasto con gli alloggi destinati al resto della popolazione”.

LE CORBUSIER E LA CITTÀ

D’altra parte per Le Corbusier le cellule di abitazione per le masse ben si sposavano con gli assunti del fascismo, e, come ricorda Jappe, collaborava già dagli Anni Venti con due movimenti fascisti francesi: Faisceau (l’equivalente del fascio italiano in Francia) e Redressement National. E se la casa era la quintessenza del mondo borghese come ricordava Eric J. Hobsbawn, con le sue caratterizzazioni personali, memorie e storie, con Le Corbusier diventa intercambiabile con qualsiasi altra, la “cellula”, appunto, che uniforma gli spazi e frammenta le comunità. Per questo avanguardista reazionario le masse sono amorfe, non hanno lo stesso diritto alle memorie individuali e familiari come i borghesi che ben esprimeva, vanno inscatolate come cose qualsiasi, o “disciplinate” come facevano le dittature tra le due guerre del Novecento. In fondo, per Le Corbusier “l’architettura e l’urbanistica sono lo specchio d’una società”, appunto, come quella governata dai fascismi a cui metteva a disposizione il proprio mestiere. L’alibi di tutto ciò era la classica questione della “concentrazione demografica”, utilizzata come un accidente naturale, senza specificare mai che essa è l’effetto del forzato abbandono delle campagne per creare manodopera da sfruttare per l’industria.

Nel n° 6 dell’Internazionale Situazionista del 1961, Raoul Vaneigem associava l’urbanistica al crimine nella misura in cui “il pianificatore non può conoscere le motivazioni comportamentali di coloro che egli vuole alloggiare”. L’assimilazione dell’uomo al calcestruzzo era vista da Vaneigem come soluzione alternativa “all’indelicatezza delle mitragliatrici”. Jappe – che per altro è un noto conoscitore dei situazionisti e di Guy Debord in particolare ‒ dedica ampio spazio alla critica da loro mossa all’urbanistica, che dopo le critiche di Karel Teige, risalenti alla fine degli Anni Venti del secolo scorso, furono tra i primi nel dopoguerra a vedere nella hybris funzionalista del cemento un’arma in più in mano al capitale.

Le Corbusier, Unité d’Habitation di Marsiglia

IL RUOLO DEL CEMENTO

È evidente a questo punto quanto Cemento arma di costruzione di massa del capitalismo rappresenti non soltanto una diagnosi storica dell’urto neotecnico costituito da questo materiale, ma ci accompagna dietro le quinte del rapporto tra ideologia e medium (o materiale). Che il cemento sia di sinistra, di centro o di destra, ciò che conta è il fatto che esso è, appunto, “un’arma di costruzione di massa”. E in quanto tale è trasversale alle ideologie, e dal momento che “dopo l’acqua è il materiale più impiegato sulla terra”, occorrerà rivedere la sua rappresentazione sociale: vale a dire vedere il cemento come espressione del capitalismo e del disastro ambientale, che sia di stato o di mercato, non cambia la questione di fondo.

D’altra parte questa materia – divenuta materia-madre dell’urbanistica – si è talmente insidiata nel nostro vivere quotidiano che è diventata una materia “familiare”, sostituendosi al genius loci delle materie tradizionali, come la pietra. “Heimlich”, il familiare, ma anche il perturbante – unheimlich ‒ di cui parlava Freud. Il cemento, così familiare, è diventato scenario, utero urbano, nel quale hanno luogo le violenze più disparate. E il familiare, oltre a derealizzare le vite individuali, ha proprio per questo il potere di renderci estranei al luogo in cui viviamo.

In genere quando si criticano l’architettura e l’urbanistica i presupposti muovono quasi sempre dal significato dello spazio, quasi mai o raramente dalla materia in sé, che nel caso del cemento diventa una moneta di scambio universale: assoggetta tutte le località – i dialetti architettonici secondo l’espressione di Bruno Zevi ‒ all’uniformità seriale e ossessiva del medium, fino a dare un’immagine estetizzante a questa materia, come accade con le mitologie brutaliste, che hanno preso corpo dalla fine degli Anni Quaranta sulla scia del “purismo” di Le Corbusier. L’esibizione nuda, prepotente, della materia in sé diventa un fatto estetico: il cemento è elevato a feticcio urbano, totem che si afferma nella sua materiale nudità, fino alla confusione tra “rinnovo” e “tabula rasa”, come accade in Giancarlo De Carlo ed Enrico Castiglioni, per limitarci all’Italia.

Ma contro che cosa il cemento agisce? E perché, si chiede l’autore, “le aree storiche, cioè preindustriali delle città, [aree non brutalizzate dal cemento], sono in genere quelle nettamente più visitate?” A queste domande l’autore risponde indirettamente: fa un elogio di William Morris, senza cadere nel Romanticismo neogotico, per il quale al rigore dell’esprit de geometrie, preferiva la curvilinearità gotica, ma che fu anche tra i primi critici dei nuovi assetti urbani che già avevano iniziato nella seconda metà dell’Ottocento a livellare le differenze storiche e urbanistiche delle città.

Ma oltre a Morris, più vicino a noi, è a Bernard Rudofky che Jappe fa attenzione, per il quale, come afferma nel catalogo della mostra Architecture without Architect organizzata al MoMA di New York nel 1964, “la storia dell’architettura com’è scritta e insegnata nel mondo occidentale si occupa solo di poche culture selezionate… la storia dell’architettura che ci viene propinata ammonta a poco più di un ‘chi è?’ di architetti che celebrano il potere e la ricchezza, un’antologia di edifici di, da e per privilegiati”.

CEMENTO E ARCHITETTURA POPOLARE

L’architettura di massa – la cellula – sostituisce l’architettura popolare? La “spontaneità” dei Sassi di Matera o di altri agglomerati popolari sopravvissuti alla tabula rasa del cemento hanno qualcosa da dirci oltre all’immagine turistica che ne esalta i valori del rustico, dell’antico e del vernacolare?

E a queste domande che i capitoli finali del libro di Jappe cercano di rispondere. Per l’autore si tratta di ricostruire la storia della linea retta e della linea curva, del regolare e dell’irregolare, dell’ordine e del “disordine”. Dalle città-fortezza antiche e medievali alle città mercantili, matura l’esigenza di impianti urbanistici regolari, dove i flussi umani e le merci possono svolgersi sotto controllo. Fino al barone Haussmann che, riformulando a metà del XIX secolo l’impianto urbanistico di Parigi, sventrerà interi quartieri popolari – fondati sulle curve tanto odiate da Le Corbusier – aprendo i grandi boulevard per facilitare il controllo della popolazione alle truppe di Napoleone III, e avviando forti speculazioni fondiarie, rendendo in tal modo l’urbanistica uno strumento al servizio della nuova classe imprenditoriale.

Il capitolo finale è una sintetica ricostruzione delle nozioni marxiane di astratto e concreto. Qui l’autore spiega che tra le due nozioni non vi è alcuna differenza rispetto al valore delle merci. Che esse siano “astratte”, come ad esempio il lavoro intellettuale – “un blogger che produce fake news” – o “concreto”, un ponte in cemento armato, l’esito è sempre il valore che si attribuisce a queste pratiche. Perché il valore si materializza in diverse forme, di cui l’astratto e il concreto sono quelle storicamente più aderenti al modo di produzione capitalistico. In tal senso il cemento “è la perfetta materializzazione della logica del valore”. Cioè: il volto concreto (Jappe nota che cemento in inglese si dice concrete), visibile, tattile, della logica del valore che presiede a ogni realizzazione. Solo uscendo da questa nefasta logica del valore, le città, come sognava Morris, possono iniziare a diventare a misura dell’uomo.

Marcello Faletra

Anselm Jappe – Cemento, arma di costruzione di massa

Elèuthera, Milano 2022

Pagg. 200, € 17

ISBN 9788833021553

https://www.eleuthera.it/editrice.php

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati