Responsabilità e collaborazione. Reportage della Biennale di Berlino

La decima Biennale di Berlino volge lo sguardo al presente, interrogandosi sulle dinamiche della società attuale, sull’integrazione delle minoranze e sull’immigrazione. Attraverso progetti corali e all’insegna del dialogo.

Facendo quattro passi intorno al KW Institute for Contemporary Art, sede principale anche quest’anno della rassegna, la decima Biennale di Berlino emerge nella sua unicità per il tentativo di promuovere solidarietà e collaborazione. È, nonostante la prossimità fisica, anni luce lontana dalle gallerie berlinesi di Auguststraße e dintorni.

È un altro mondo rispetto alla sperimentazione dei materiali sintetici della mostra in corso alla galleria Rasche Ripken. Non ha molto a che fare con le ricerche stilistiche complesse e intimistiche del volto, per lo più schizzi a matita su carta, ora alla galleria Martin Mertens. Non è neanche commerciale come l’allestimento, quasi teatrale, delle terrecotte in mostra alla galleria Helle Coppi.

La Biennale, a Berlino fino al 9 settembre, è meno sperimentazione e forse anche meno raffinatezza estetica. È invece una manifestazione corale e adulta con temi ben precisi: la creazione e il cambiamento delle società, l’integrazione delle minoranze e la migrazione.

Non per niente si intitola We don’t need another hero, come il brano reso famoso da Tina Turner su una generazione chiamata a rialzarsi dalle rovine.

“Temi (come il post-colonialismo e il razzismo) sono importanti, non solo ora e adesso. Sono già stati sviluppati in dibatti e progetti di istituzioni, collettivi e associazioni in giro per la città. La decima Biennale di Berlino ne è ben conscia e, in diversi casi, dialoga con questi e altri momenti di incontro che continuano a forgiare la vita culturale e politica berlinese”, dicono Nomaduma Rosa Masilela e Thiago de Paula Souza, entrambi parte del team curatoriale di Gabi Ngcobo.

Tra i cinque spazi museali della Biennale di Berlino, frequente il ricorso a voci femminili o a percussioni. Molte infatti le video installazioni. Queste ultime possono assumere la forma semplice del reportage, quella complessa di un video racconto con voci narranti calde e materne, o quella poetica di un 35 millimetri senza audio, come il lavoro di Luke Willis Thomson su Diamond Reynolds.

L’installazione consiste in una proiezione in bianco e nero che, attraverso una serie di primi piani, celebra una debolezza e una lentezza dei movimenti di altri tempi. Il candore di Diamond Reynolds stride però con il motivo che ha portato la donna agli onori delle cronache. Nel luglio 2016 lei e il fidanzato Philando Castile si trovavano dentro a una macchina quando, durante un controllo, la polizia di St. Anthony (Minnesota) aprì il fuoco e uccise Castile davanti alla loro figlia di quattro anni per un malinteso e per il colore della sua pelle.

CONTRO LE SOGGETTIVITÀ TOSSICHE

La mostra guarda al potenziale politico dell’atto di auto-preservazione, delle collaborazioni e della necessità di aiutarsi a vicenda per diventare visibili. I curatori spiegano di rifiutare la seduzione di narrative che contribuiscono alla creazione di “soggettività tossiche”. Lo scopo è quello di fare delle domande su concetti che spesso diamo per scontati visto l’individualismo che caratterizza le nostre società. Cos’è un Paese? Cos’è una nazionalità?

“Un Paese appare e uno scompare quando le persone lo decidono. Sono le persone a deciderlo. La terra non cambia”, dice la voce narrante di Promised Lands, progetto di Emma Wolukau-Wanambwa realizzato nel 2015, ora al ZK/U Center for Art and Urbanistics.

Le istituzioni sono un riferimento continuo nel corso della Biennale e le opere d’arte sono spesso tentativi di evitare il silenzio richiesto da e in sistemi politici oppressivi. Ne segue un atteggiamento critico e vigile.

La performance Sitting on a Man’s Head di Okwui Okpokwasili ne è un esempio. Trae ispirazione dalle donne della Nigeria sudorientale che protestarono nel 1929 ballando e cantando per infastidire e imbarazzare i britannici in missione. Le loro danze erano uno strumento critico per chiedere un riconoscimento che il governo imperiale non voleva dare loro. La performance al KW è ugualmente fisica. Si svolge in una stanza bianca dove le persone sono chiamate a muoversi, a trovarsi e a intonare canzoni della loro infanzia.

Diversi i riferimenti agli antenati e alle proprie origini. Interessante per esempio il documentario Milli’s Awakening (2018) di Natasha A. Kelly, in cui gli aneddoti di diverse artiste nere tedesche aiutano a riflettere sul concetto di identità. Le storie raccontate sono diverse tra loro, ma quello che le accomuna è il maggiore livello di scrutinio che le protagoniste avvertono rispetto ai loro concittadini. Si sentono sempre sotto i riflettori e le loro azioni assumono subito un valore simbolico, ricordandoci che la diversità è già di per se politica.

Firelei Báez, For Marie Louise Coidavid, exiled, keeper of order, Anacaona, 2018. Courtesy Firelei BáeZ, Kavi Gupta Gallery, Chicago. Credit Sergio Matalucci

DI COSA ABBIAMO BISOGNO?

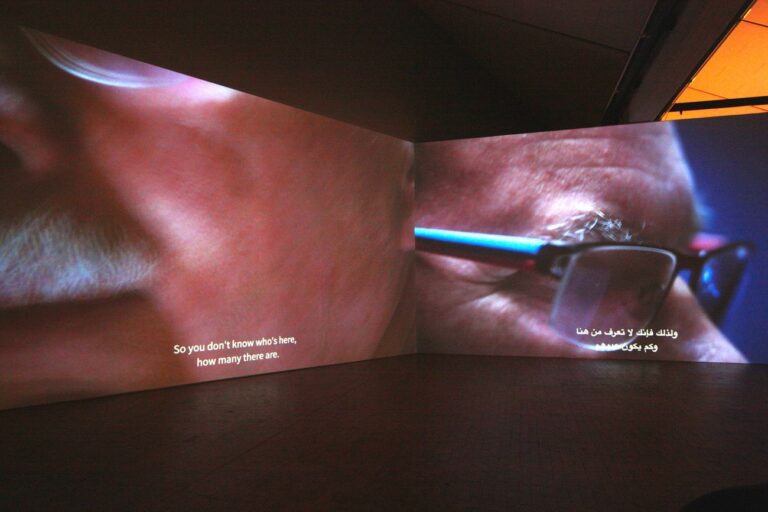

Noch einmal di Mario Pfeifer è infine un’installazione all’Akademie der Künste che parla di un incidente occorso nel 2016, quando quattro uomini colpirono ripetutamente un giovane rifugiato, trascinandolo fuori dal supermercato di Arnsdorf, nella Germania dell’est. Gli uomini furono giudicati non colpevoli, ma il rifugiato non poté testimoniare. Il suo corpo fu trovato una settimana prima del processo in una foresta non troppo lontana. Pfeifer ricostruisce l’accaduto e intervista una serie di persone del luogo, come in un secondo processo ai quattro uomini.

“Il razzismo è sempre esistito e la situazione di persone con lo status di rifugiato o immigrato non dovrebbe essere intesa come semplice tema alla moda”, dicono i curatori.

Se il cambiamento della società va quindi immancabilmente di pari passo con frizioni intestine, a questo punto la Biennale solleva domande legittime. Quale è il nostro ruolo? Cosa possiamo fare? Cosa dovremmo fare?

L’obbedienza e il senso di responsabilità davanti alle crudeltà sono pertanto temi centrali della rassegna. “Quello che ci piace del titolo è che, nonostante sia un’affermazione forte, apre le porte a un’altra domanda: se non abbiamo bisogno di un eroe, di che cosa abbiamo bisogno?”, concludono Nomaduma Rosa Masilela e Thiago de Paula Souza.

‒ Sergio Matalucci

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

![Dineo Sheshee Bopape, Untitled (Of Occult Instability) [Feelings], 2016. Courtesy Palais de Tokyo, Paris; SAM Art Projects. Credit Sergio Matalucci](https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2018/06/Dineo-Sheshee-Bopape-Untitled-Of-Occult-Instability-Feelings-2016.-Courtesy-Palais-de-Tokyo-Paris-SAM-Art-Projects.-Credit-Sergio-Matalucci-768x512.jpg) 7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

![Dineo Sheshee Bopape, Untitled (Of Occult Instability) [Feelings], 2016. Courtesy Palais de Tokyo, Paris; SAM Art Projects. Credit Sergio Matalucci](https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2018/06/Dineo-Sheshee-Bopape-Untitled-Of-Occult-Instability-Feelings-2016.-Courtesy-Palais-de-Tokyo-Paris-SAM-Art-Projects.-Credit-Sergio-Matalucci-150x100.jpg)