Dialoghi di Estetica. Parola a Luca Del Baldo

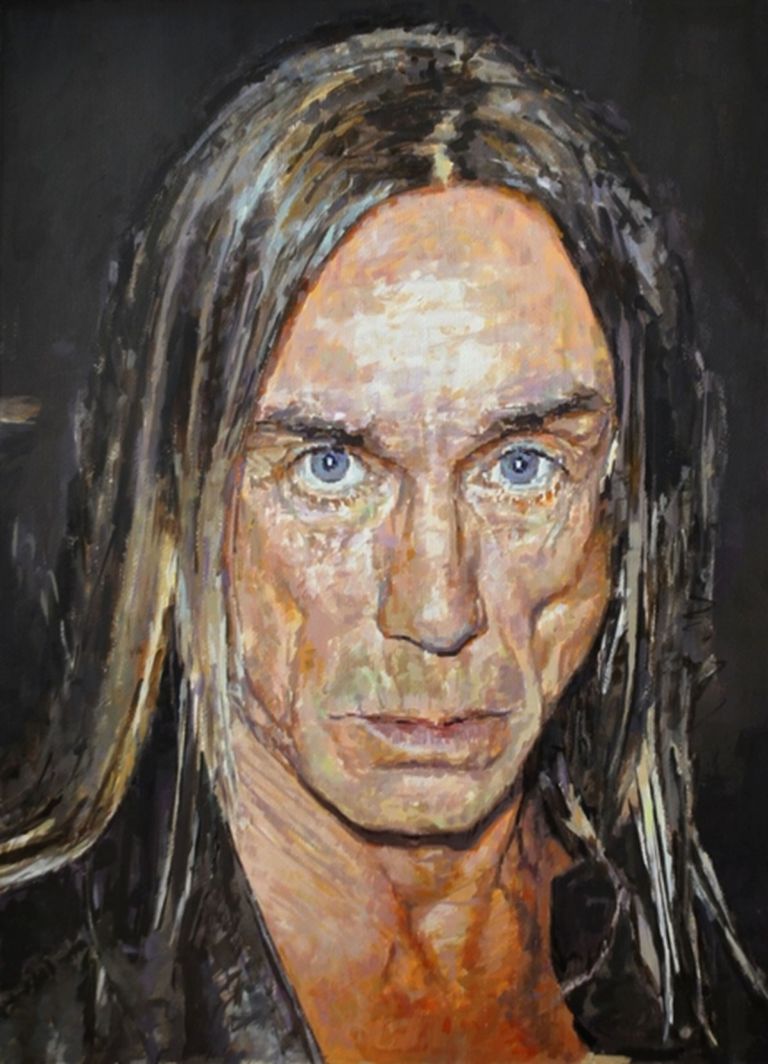

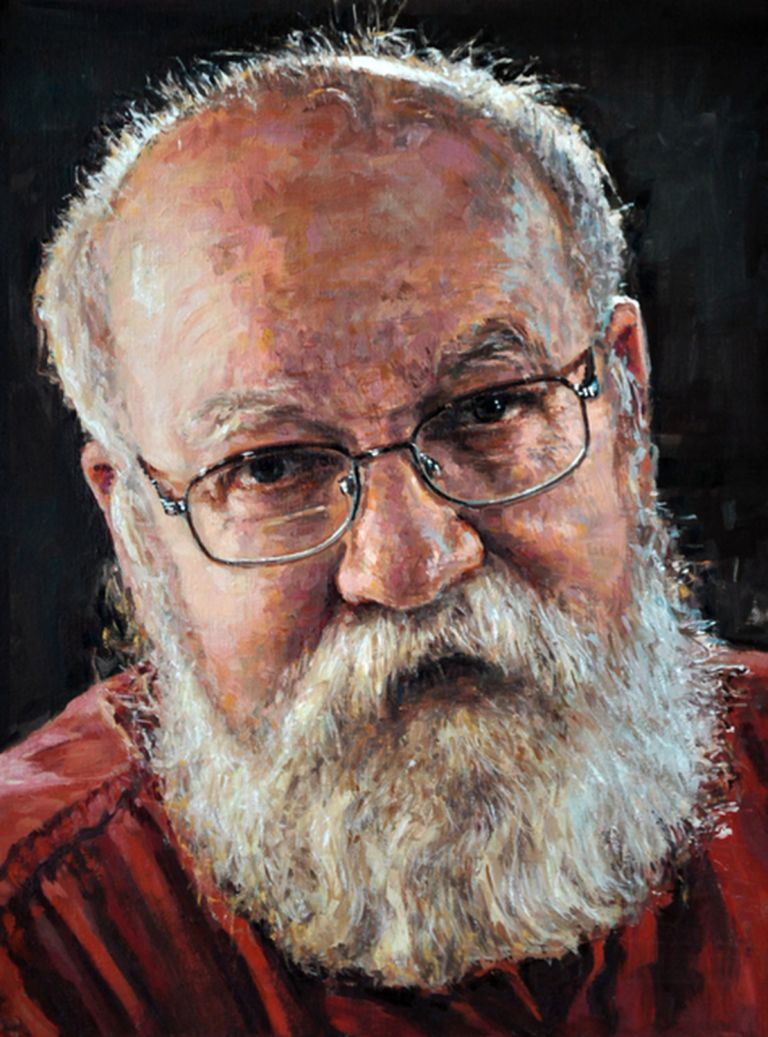

Poteva prescindere, la serie di interviste realizzate dal LabOnt, dall’opera di un pittore che ritrae - fra l’altro - filosofi contemporanei? La domanda è naturalmente retorica, e qui trovate il dialogo di Davide Dal Sasso con Luca Del Baldo.

In un momento storico come questo, forse anche definibile come “era postmediale” (direbbe Rosalind Krauss), si potrebbe supporre che artista contemporaneo sia colui che compie azioni sorprendenti servendosi di mezzi innovativi e che prende, in qualche modo, le distanze dalle pratiche artistiche più classiche. Tu sembri andare in direzione opposta: ti esprimi con la pittura a olio e realizzi ritratti. Cosa ti ha spinto a fare questa scelta?

Nell’epoca della “fine dell’arte”, ogni fenomenologia della creazione e prassi artistica ha la sua ragion d’essere “ontologica”, esiste un affrancamento da ogni presunta ideologia avanguardistica che obblighi l’utilizzo di nuovi medium o derivati della tecnica per una nuova presunta Weltanschauung.

Ogni artista è (nostro) contemporaneo: quello che “odora di trementina” e mestica pigmenti, l’altro che è fagocitato dentro il “ventre uterino” del web o quello che manipola il proprio corpo sanguinante con aculei di acciaio ecc. Ne consegue che anche la mia scelta di dipingere è apparentemente in controtendenza (e qui vorrei evitare la trita querelle sulla “morte della pittura”), ma è una tra le tante “modalità” di espressione artistica. Genet scrisse che Giacometti “non lavora per i contemporanei, né per le generazioni future: fa statue che finalmente incantano i morti”. Antonio Lopez Garcia esprime appieno il nostro Zeitgeist quanto Bruce Nauman. Il malvezzo della stragrande maggioranza della critica d’arte è nel prostrarsi a ogni sedicente performer concettuale post-duchampiano e storcere il naso davanti a un’opera che ricordi la figurazione del passato con rimandi vagamente accademici.

Il “ritratto” è sempre stato uno dei soggetti più importanti nella storia dell’arte, per ragioni di vario tipo, sia politico e sociale sia antropologico e psicologico. Dai ritratti del Fayoum ai quelli di Lucian Freud. È una forma amplificata della rappresentazione del corpo in una immagine. Willem De Kooning disse che “la pittura olio è stata inventata per dipingere la carne”. Per me, il centro gravitazionale della carne è il volto. Ne consegue la mia scelta e la mia passione.

Luca Del Baldo

All’origine della tua attività pittorica c’è un grande interesse per la fotografia. Quando è nata questa passione e come la integri alla ricerca pittorica?

Mi sono diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera con una tesi su Diane Arbus e ho avuto una fitta corrispondenza epistolare con fotografi come Witkin, Krims, Serrano e Sherman. Sono sempre stato interessato alle immagini fotografiche, sia quelle “artistiche” sia quelle “anodine” trovate nei testi di patologia forense o nei giornali di cronaca nera, e all’utilizzo delle stesse con il collage, in uno spirito di dépaysement e object trouvé surrealistici. Conservo anche un grande interesse per le immagini-icone di famosi personaggi storici del XX secolo, nello specifico della loro morte (e questo è un altro soggetto fondamentale per me): Che Guevara, JFK, Mussolini o Gheddafi, tra gli altri. Per fare un esempio, nel mio quadro sui cadaveri di Mussolini e la Petacci, Souvenir d’Italie (due corpi nella storia d’Italia che mi ossessionano, come quelli di Aldo Moro e Pasolini), ho capovolto l’immagine fotografica scattata dal fotografo svizzero Christian Schiefer nel 1945, creando un senso di straniamento e al contempo di inaudita “nijiskiana” e folle leggerezza, offrendo una diversa e, secondo me, interessante interpretazione di questa immagine entrata nel nostro immaginario collettivo. Fra teatro della crudeltà e freakshow.

Le pagine memorabili di Bataille sul Leng-tch’e e la Mostra delle atrocità di Ballard sono stati fondamentali per questo tipo di processo artistico. Mi interessa questo nuovo utilizzo “semantico” e formale della fotografia con la pittura. Vorrei ricordare, tra gli altri, l’influenza che ha avuto su di me Ando Gilardi (che ha scritto un saggio sul quadro sopracitato e che ci ha, purtroppo, lasciato da poco) e i suoi Phototeca.

Luca Del Baldo – Slavoj Zizek

Il tuo ciclo Men of Stars manifesta una particolare fascinazione: l’immagine ha una forte carica visiva, mira all’occhio dell’osservatore, forse, fissandosi in seguito come un’icona indimenticabile. Viene da pensare a uno “sguardo dell’uomo in direzione dell’universo”… ci puoi dire qualcosa di più rispetto a questo?

Credo che per un pittore il vero “organo erettile” sia l’occhio, quindi la seduzione-affabulazione dello stesso, è un fine da cui non si può prescindere. Si ricordi l’occhio kubrickiano di Hall 9000 o l’obiettivo della macchina fotografica di James Stewart nell’hictcockiano Rear window. Lo spettatore è agente-agito dell’opera che a sua volta risponde, quanto è più diretto questo sguardo reciproco, tanto è più forte e indissolubile questo legame. Penso che il mio ciclo pittorico sugli astronauti possa essere visto come un anelito di trascendenza, non in senso teologico-religioso o “sedlmayrianamente” cercando il centro in un mondo perdutamente secolarizzato, ma oltrepassare i confini spazio-temporali dello sguardo attraverso dei corpi ipertecnologici-über/mensch, fascinosi e belli ma anche terrifici nello spazio siderale.

Un ritratto è una “messa in scena” speciale. Per un verso trasmette attesa, per un altro, solitudine. È una costruzione visiva che abbisogna di tempo per rendere onore e un unico soggetto incorniciato. Qual è il ruolo della finzione e quanto incide nella realizzazione di un ritratto?

Oscar Wilde scrisse: “Ogni ritratto dipinto con sentimento è il ritratto dell’artista, non del modello. Il modello non è che il pretesto, l’occasione, non è lui che viene rivelato dal pittore, ma piuttosto il pittore che, sulla tela dipinta, rivela se stesso”.

Il ritratto è una finzione o “messa in scena” in cui, attraverso una parvenza di ricerca di verità psicologica, fisiognomica, retinica, sociale e simbolica, il pittore si trasforma in una specie di medium evocante la presenza-assenza, il ricordo di un volto/corpo reale trasformato in un fantasma luminico. C’è inevitabilmente un’idealizzazione e personale interpretazione di un volto-immagine incidentale e privata (o pubblica, trattandosi di personaggi noti), ma anche delle qualità essenziali sulla natura della apparenza, il “velo di Maya” della realtà visiva, della rappresentazione pittorico-mimetica. In questa impasse, c’è tutta la grande forza del ritratto. Hans Belting scrisse: “È una sorta di maschera che si è separata dal corpo attraverso l’artificio pittorico. Dietro al ritratto si nasconde un volto mortale con cui noi dovremmo comunicare. Attraverso il mezzo, cioè attraverso il volto dipinto”.

Luca Del Baldo – Joseph Beuys

C’è un singolare ciclo di opere, The Visionary Academy of Ocular Mentality, incentrato sul ritratto dei maggiori filosofi e intellettuali della cultura contemporanea. Come è nato questo progetto? Quale idea vi è alla sua origine?

Il progetto The Visionary Academy of Ocular Mentality è nato, soprattutto, grazie alla mia amicizia con Arthur C. Danto (il titolo mi è stato suggerito proprio da lui) e David Carrier, dai loro preziosi consigli per realizzare una specie di “galleria vasariana” della filosofia contemporanea. All’inizio pensavo di ritrarre anche filosofi morti del Novecento, poi la mia idea si è incentrata sui filosofi viventi, che potessero partecipare attivamente con me a una specie di “arte collaborativa e performativa” (come ha scritto Richard Shusterman) nella scelta delle foto (io dipingo sempre da foto e mai con il modello dal vero) da cui partire per il ritratto e, successivamente, scriverne un commento, il più libero possibile. Io credo che qui stia il vero “punctum” del mio (nostro) progetto, non una semplice sequela di ritratti pittorici più o meno interessanti o citazioni più o meno involontarie allo “Atlas” (rievocando Gerhard Richter), ma il dialogo “maieutico” e privato tra un pittore e alcune delle più brillanti menti di oggi (in un mio personalissimo compendio che non vuole essere esaustivo o enciclopedico… potrebbe essere altrimenti!?), tra pittura e filosofia (in una accezione ampia), tra ikon e logos. Si tratta di un work in progress che non so quanto durerà e quali pieghe multiformi prenderà con il tempo.

Davide Dal Sasso

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 12

4 / 12

5 / 12

5 / 12

6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati