Tra marmo e fotografia. Intervista a Elisa Sighicelli

L’artista e architetto Maurizio Cilli in dialogo con Elisa Sighicelli, protagonista della mostra allestita a Napoli, a Villa Pignatelli.

Incontro Elisa Sighicelli (Torino, 1968) poco prima del tramonto, nella hall di un albergo affacciato sulla piazzetta alberata del liceo Umberto I, dove la fitta trama di Chiaia si dilata nella sua espansione novecentesca. Osservo gli occhi irrequieti di Elisa, tutto sembra partire da lì e non solo, mi distrae un dettaglio: un sottile filo d’oro che dal polso della sua mano sinistra si congiunge ad anello al dito medio. La visita “accompagnata” alla sua mostra è prevista per il mattino seguente. Raggiungiamo a piedi, lungo la palazzata borbonica, la riviera di Chiaia sino all’ingresso del museo dimora di Villa Pignatelli. Sul fondo del parco, un’architettura di gusto neoclassico posata con grazia, sormontata da un basso frontone sorretto da un corpo, segnato da larghe lesene a sua volta poggiato sulle colonne neodoriche del peristilio.

Costruita nel 1826 ai piedi del dirupo del Vomero, sulle demolizioni della preesistente dimora del principe di Belvedere, fu progettata dal giovane architetto napoletano Pietro Valente, allievo di Fausto Niccolini e che dal 1849 diresse l’Accademia delle Belle Arti di Napoli. A commissionare la dimora fu sir Ferdinand Richard Acton, settimo baronetto di Aldenham, che nel 1841 ne cedette la proprietà al banchiere tedesco Carl Mayer von Rothschild, e solo nel 1867 fu ceduta al principe Diego Aragona Pignatelli Cortés, duca di Monteleone. A questa stagione si deve la ricchezza di collezioni e il carattere mondano della villa, risultato del gusto della principessa “Rosina”, Rosa Fici dei duchi di Amalfi, moglie dell’omonimo nipote ed erede del principe Pignatelli. L’ingresso alla villa è sul lato posteriore, vi si accede attraverso una scalinata di marmo alle estremità della quale fanno buona guardia due sculture di pietra raffiguranti il cane ‒ senza coda – di Alcibiade. Da una sala circolare si accede alla rampa di uno scalone marmoreo che conduce alle sale del piano superiore. Un piccolo vestibolo ospita una coppia contrapposta di fotografie stampate su spesse lastre di marmo bianco, due dettagli di un trapezoforo romano della collezione del MANN di Napoli (metà II secolo d. C.). La parola trapezoforo ha anche ispirato uno dei due neologismi del titolo del progetto: Trapezoforo + Pietra = Pietròforo. Raso -> Rasomanti. Questi due lavori contrapposti all’entrata sono stati pensati dall’artista come una stretta soglia tra i due mostri che stritolano un uomo, uno scherzoso avvertimento che introduce a trentacinque nuove opere, fotografie stampate su marmo, raso e lastre di travertino chiaro, gran parte delle quali realizzate appositamente per l’occasione.

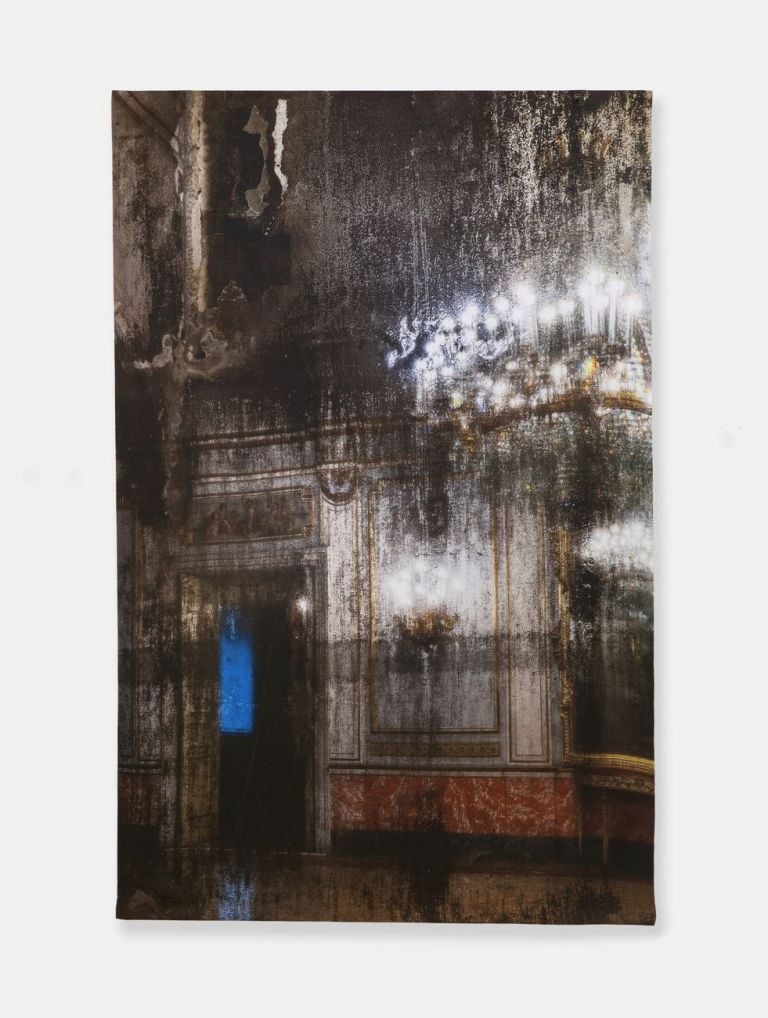

Elisa Sighicelli, Untitled (9427), 2019, fotografia stampata su raso, 160 x 143 cm

L’INTERVISTA

Appare evidente come con questo lavoro tu sia riuscita a imprimere un’ulteriore e straordinaria accelerazione alla tua ricerca, così come era già avvenuto per la serie Doppio Sogno pensata per alcune delle sale di Palazzo Madama a Torino. È possibile affermare che in questa fase le tue opere abitino e siano curate ancor di più in stretta relazione con le case che le ospitano?

Ti è mai capitato di trovarti in un luogo, accendere tutti i tuoi sensi, ed esplorarlo intuitivamente ma con determinazione nella speranza di trovare del materiale su cui lavorare?

Una prima ricognizione e alcuni scatti veloci con il telefonino, un guardare inquadrando, uno scrutare attraverso le immagini e poi un altro giro con macchina fotografica e cavalletto per fissare la composizione. Come fai a partire da uno spazio reale e trasformarlo attraverso la fotografia in una visione? Magari usando una maniera indiretta. Ad esempio la specchiera ossidata della sala da ballo può diventare un filtro del tempo con cui osservare lo spazio, evocare fantasmi, e trasformare l’architettura da neoclassica e stucchevole in chimerica.

Per me è importante che questa visione abbia una materia che le corrisponda. Quale materiale utilizzeresti come supporto per rendere l’instabilità e la fluidità del riflesso di uno specchio? Il raso funziona bene, è molto luminoso e quando ci passi vicino ti risponde muovendosi, attivando la vita dell’immagine e mettendo in dubbio la tua messa a fuoco e percezione.

Ricerco continuamente qualche altra strategia per vedere la realtà in modo inedito. Anche solo leggermente sorprendente, o meraviglioso. Isolare e decontestualizzare un dettaglio funziona facilmente. Prendi ad esempio il Museo delle Carrozze di Villa Pignatelli. In ogni fanale di queste è racchiuso un mondo. È un piccolo dettaglio insignificante rispetto alla complessità e varietà delle carrozze. Ma, a guardare meglio, questi fanali sono dei dispositivi ottici per moltiplicare la luce grazie al loro metallo convesso. Involontariamente specchiano lo spazio circostante capovolgendolo. Mi ricordano delle camere oscure.

Percepisco nel tuo lavoro un interesse, maturato nel tempo, verso una ricerca rivolta al superamento dei limiti della rappresentazione oggettiva del reale. Attraverso l’uso del mezzo fotografico, sin dalle origini, la restituzione del tuo sguardo offre una chiave possibile per un’apertura a vedere ciò che non è dato. È così?

Hai notato nel salottino pompeiano di Villa Pignatelli la pittura su vetro danneggiata? Deve essere successo molto tempo fa. È inserita nella decorazione del muro all’altezza del nostro sguardo, ma ne manca un pezzo, quello centrale. Che cosa staranno combinando i due protagonisti? Riproporre questa assenza è renderla visibile e accentuarne la potenzialità narrativa. Quello che fotografo è sotto gli occhi di tutti, ma forse potrebbe anche passare inosservato. Un dettaglio insignificante può diventare il soggetto centrale dei miei lavori e magari funzionare come un dispositivo per suggerire dei déjà-vu.

Condividi l’ipotesi che, nonostante le tue opere possano essere considerate delle foto-sculture, sia possibile parlare di un tuo approccio pittorico all’immagine. Questo può voler dire molte cose sul piano compositivo, un delicato rapporto tra iconografia del passato, una particolare qualità espressiva dell’immagine e il desiderio di produrre immagini del presente. Sei d’accordo su questo?

La mia formazione è in scultura, ma ho sempre lavorato con la fotografia e guardato alla pittura. Spesso le mie immagini hanno una proprietà pittorica, ma cerco di conferire loro una fisicità tangibile, in bilico tra realtà e raffigurazione. Mi interessa lavorare con la materialità della fotografia, cercando soluzioni formali per estendere lo spazio della rappresentazione nello spazio reale dello spettatore e viceversa in un gioco tra la due e le tre dimensioni.

L’immagine che hai scelto (Untitled, 2013) rappresenta una fetta di agata che ho retroilluminato e fotografato. Un trancio di natura che interpretiamo come un paesaggio. Il bordo crea un altro piano spaziale, un primo piano, come se stessimo osservando il paesaggio attraverso qualcosa. Cosa potrebbe ricordarci questo bordo?

Nella pittura ciò che mi interessa è la resa della luce, che a sua volta scandisce gli oggetti, articola gli spazi e può suggerire una presenza, magari invisibile. Nelle mie light box la luce elettrica che retroillumina solo una parte della fotografia a volte suggerisce un ulteriore piano spaziale oltre la superficie della foto.

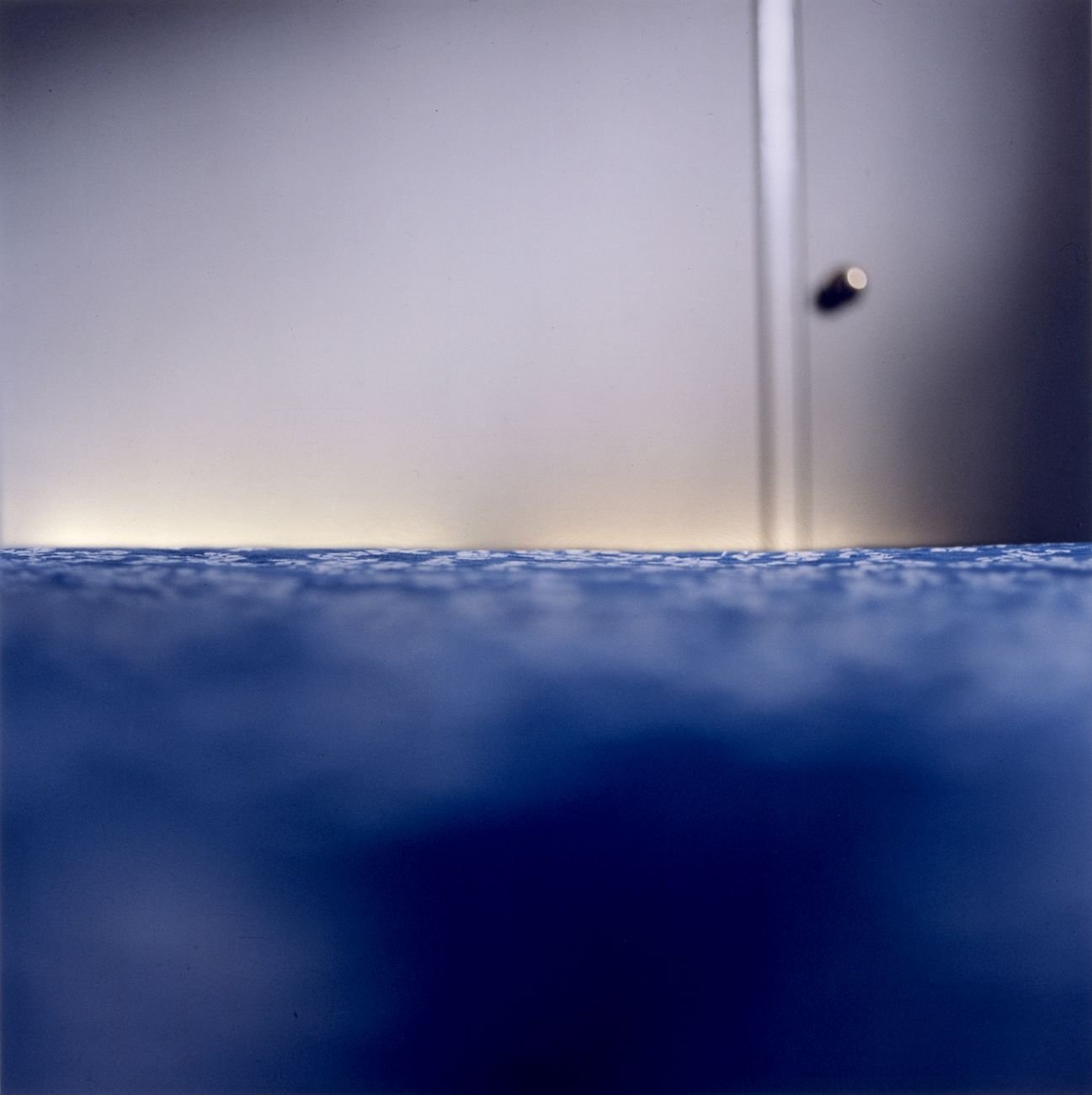

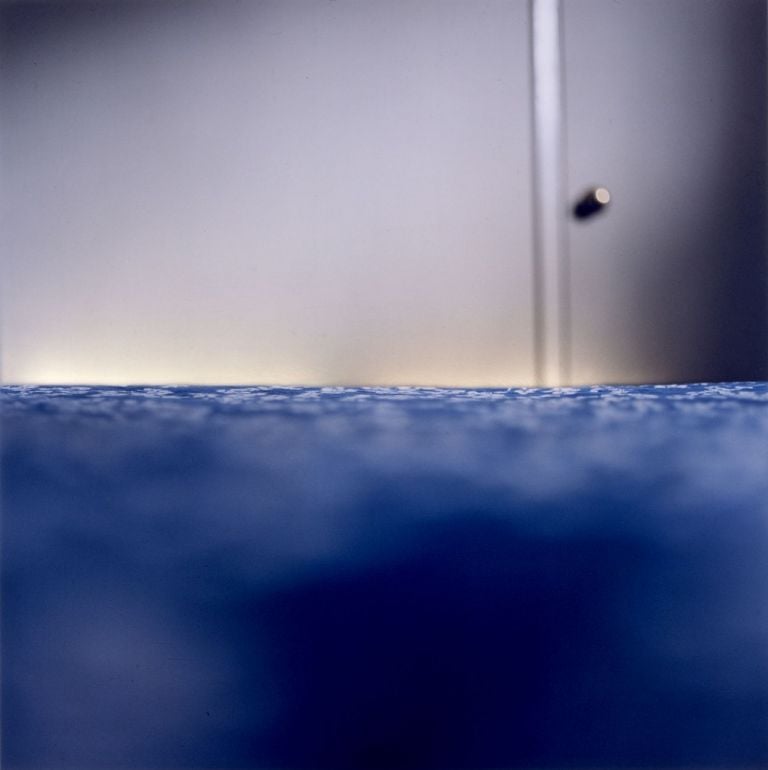

Elisa Sighicelli, Iceland. Blue Bed, 2001, fotografia parzialmente retroilluminata su light box, 122 x 122 x 4 cm

Ci fai qualche esempio?

In Iceland: Blue Bed, 2001, ho trasformato un dettaglio di interni in un paesaggio. Ho fotografato con la macchina fotografica appoggiata sul letto in modo da trasformare il copriletto in un paesaggio con un orizzonte. Il primo piano è sfuocato e ha una qualità pittorica. La parte superiore della foto, sopra l’orizzonte, è retroilluminata con una luce elettrica dentro la light box che passa attraverso la foto. Questa retroilluminazione contraddice la natura bidimensionale della fotografia. La luce suggerisce uno spazio oltre la piattezza della superficie fotografica.

In Untitled (Corner Window), e anche in Horizon Series ad esempio, tutta la superficie del retro della fotografia è dipinta di nero per bloccare la luce elettrica della ligthbox e far trasparire la luce solo in corrispondenza della finestra, nel tentativo di attivare uno spazio oltre il piano della foto.

Nel periodo delle light box, le tue composizioni, paesaggi, architetture, finestre e ambienti più raccolti si animavano di bagliori, quasi a testimoniare la presenza di una luce interiore delle cose. Penso a una tua affermazione durante una recente intervista: “Mi interessa trasformare dei dettagli quotidiani o consueti in perturbanti o immaginifici”. Questo è un aspetto del tuo lavoro che ritengo molto affascinante, cosa puoi aggiungere a riguardo?

Uno dei modi per fare questo è l’utilizzo della luce, e quindi dell’oscurità, nella composizione della fotografia. Nelle ligth box aggiungevo anche una luce elettrica dietro alcune parti della fotografia. Certe volte la luce elettrica corrispondeva alla luce fotografata (come ad esempio nell’immagine del lampadario del Regio Untitled (Mollino, Scherzo), ma altre volte appariva in aree inaspettate, come ad esempio intorno a degli oggetti per mettere in evidenza la loro presenza. In Paris: Bed, 2000, ho messo in evidenza il bordo di un orribile copriletto, dipingendolo sul retro in modo da non far passare la luce della light box attraverso la fotografia e illuminando la sua ombra.

Successivamente la tua ricerca si è concentrata sui limiti delle implicazioni materiche della fotografia, facendo coincidere il soggetto della fotografia con un materiale sino a concentrarti sulla capacità di rifrazione della luce dei materiali stessi. Penso alle foto dei riflessi delle volute di rotoli di lamiera (roll, 2011), della lamiera accartocciata (Enigma, 2011) o alla serie di immagini di drappeggi di raso del 2014. Mi interessa qualche tua considerazione su questo aspetto della tua ricerca.

Sono delle fotografie di lamiere. Ho stampato la foto su carta e sagomato la forma dell’oggetto, Sono delle specie di trompe l’oeil, la fotografia è della forma dell’oggetto rappresentato ed è incollata direttamente alla parete. Anche i drappeggi sono fotografie stampate su carta. Il nastro adesivo nero reale sembra che tenga su il panneggio, in realtà serve per appendere la foto al muro. In alcuni lavori ho usato dei chiodi veri che passano attraverso la foto e fissano al muro. Queste opere erano un tentativo di lavorare sul display della fotografia, cercando di farlo coincidere con il soggetto. L’immagine è quindi ancora stampata su carta come una fotografia tradizionale. È stato solo successivamente, nel 2017 con i lavori di Palazzo Madama, che ho iniziato a sperimentare con supporti diversi in base al soggetto (raso per le immagini dei vetri e cartongesso per le foto delle pareti. Il cartongesso era anche dipinto negli highlight con della vernice opalescente).

Elisa Sighicelli, Untitled (9428), 2019, fotografia stampata su raso, 160 x 143 cm

E per quanto riguarda i lavori di Villa Pignatelli?

Nei lavori di Villa Pignatelli ho usato materiali diversi come supporto su cui stampare. Ho scelto il raso, il travertino e il marmo per creare una corrispondenza tra il soggetto delle fotografie e il materiale su cui sono stampate. Ho usato la lucentezza e fluidità del raso per suggerire l’instabilità dei riflessi delle specchiere ossidate, del metallo dei fanali delle carrozze e dei vetri di Murano antichi nella collezione di Villa Floridiana. Il tessuto crea un effetto di liquidità che richiama proprio le caratteristiche di riflessione e la viscosità del vetro, evocando una dimensione sensoriale e pittorica.

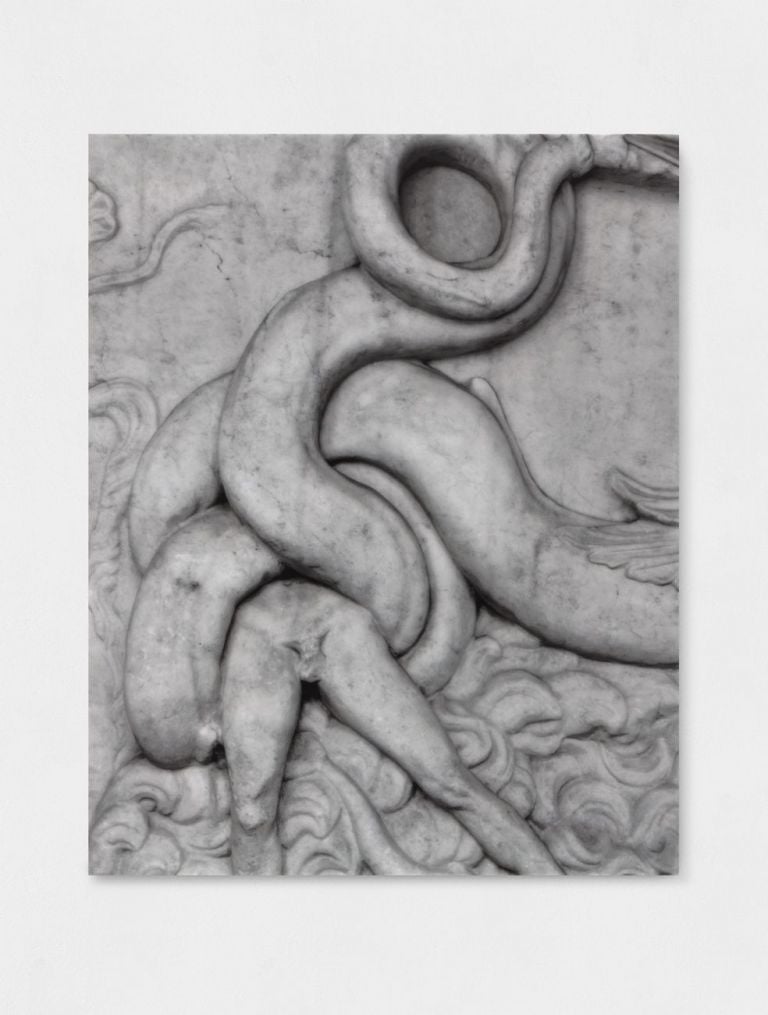

Sempre secondo la logica di affinità tra il soggetto della fotografia con il materiale su cui è impressa, ho realizzato una serie di fotografie di dettagli di antichità romane del Museo Archeologico di Napoli e della Centrale Montemartini di Roma. Queste fotografie sono stampate direttamente su travertino o marmo per restituirne la fisicità e creare un cortocircuito tra le due e le tre dimensioni. Le venature del marmo si fondono con l’immagine, rendendo indistinguibile il supporto dall’immagine, confondendo le venature reali della pietra con quelle fotografate. La fotografia non è più l’immagine di un oggetto di marmo ma diventa marmo essa stessa, come se la pietra si organizzasse in immagine.

Mi interessa rivedere con occhi contemporanei la scultura antica, opere anche molto conosciute che vorrei riportare alla nostra attenzione tramite la selezione di dettagli e la trasformazione della loro immagine in materia.

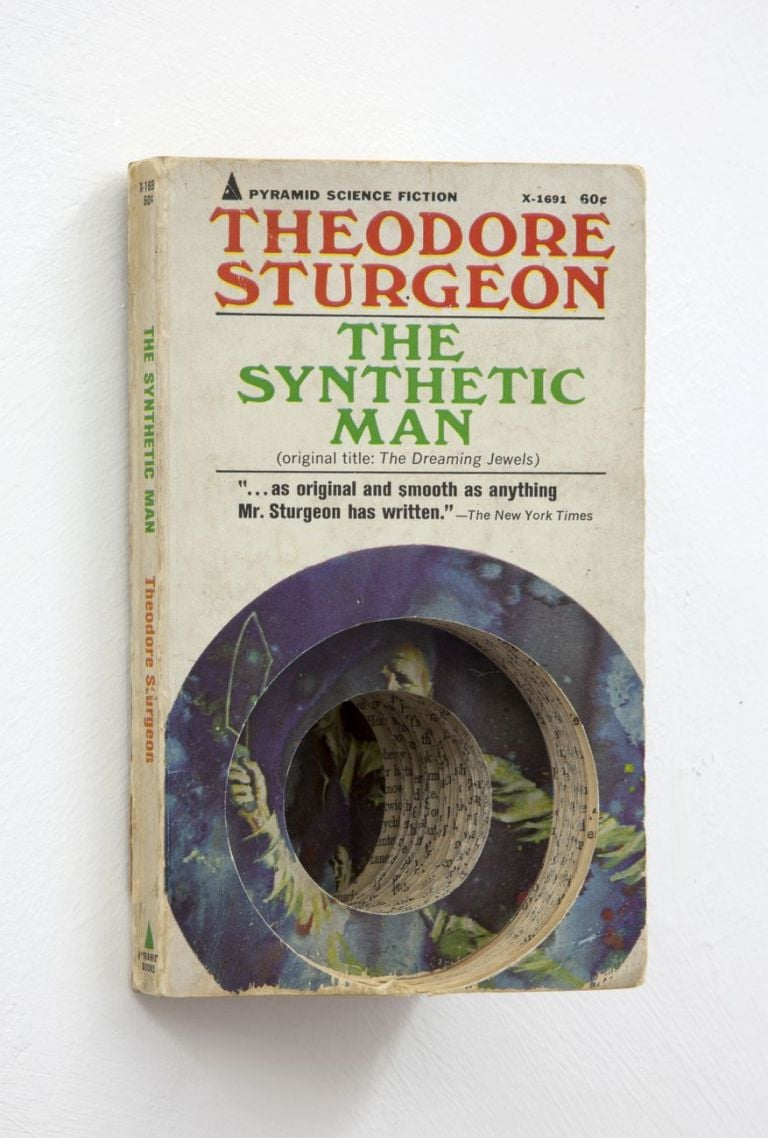

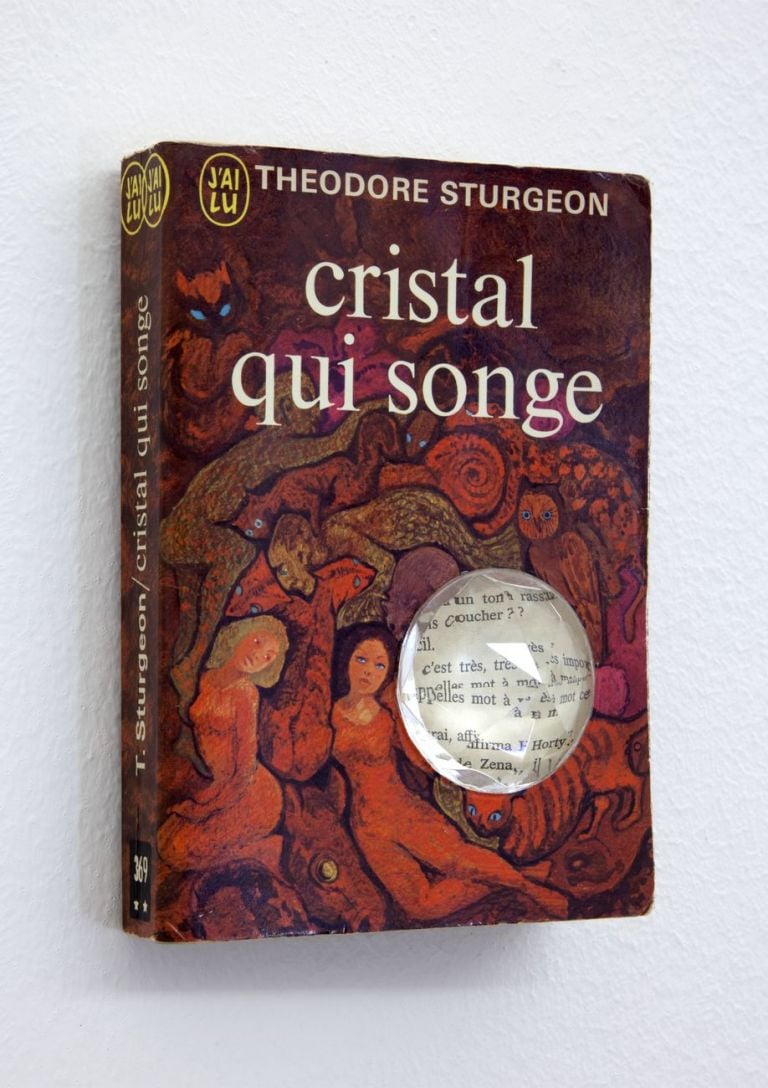

C’è un tuo lavoro che considero molto speciale, mi riferisco a una tua installazione a parete del 2015 che vidi esposta nella galleria di Norma Mangione, inserita in un’articolata narrazione spaziale di opere di diversi artisti e designer curata da Gianluigi Ricuperati dal titolo So Much More than the Sum of its Tropes. Una preziosa collezione di metamorfosi ottenute attraverso il taglio sapiente di parti e l’assemblaggio di minerali e cristalli sulle copie originali di quindici differenti edizioni di The Dreaming Jewels, di Theodore Sturgeon. Puoi raccontarne la genesi e le sue implicazioni?

Ricuperati mi aveva chiesto di fare un lavoro sulle copertine di questo libro. L’ho preso alla lettera, ho comprato edizioni di Paesi ed epoche diverse, e sono intervenuta direttamente sulle copertina e sui libri tagliandoli, aggiungendo minerali o cristalli a seconda di cosa mi suggeriva l’illustrazione. Ho utilizzato degli elementi reali per interferire con la rappresentazione. O viceversa, come vedi in questo lavoro qui sotto in cui alcuni elementi della quarta di copertina sono migrati e hanno invaso la parete. In alcuni casi ho solo ritagliato il libro. Ad esempio questa copertina presentava un’immagine con dei cerchi concentrici che ho ritagliato e rincollato sulle pagine del libro a loro volta ritagliate.

In diversi tuoi lavori e soggetti che scegli per i tuoi “campi visivi” compaiono vetri convessi. Penso alla serie dei tondi in vetro che accolgono le stampe dei tuoi lavori del 2014 oppure alle immagini e ai dettagli dell’atrio della casa con la porta di cristallo con bugne convesse (2016). Su questo hai dichiarato: “Non mi interessa documentare l’architettura, ma usarla come possibilità di un set in cui gli spettatori possano proiettare i propri pensieri“. Questa particolare affezione per le lenti convesse ci riporta inevitabilmente alla tradizione pittorica dell’uso delle camere ottiche: “Partendo dalla tradizione della natura morta, suggeriscono la profondità attraverso la relazione degli oggetti nello spazio ma ne confondono anche i piani spaziali e di realtà”, affermazione che introduce i tuoi ultimi lavori. Sono curioso di conoscere le tue considerazioni su questa cifra stilistica del tuo lavoro.

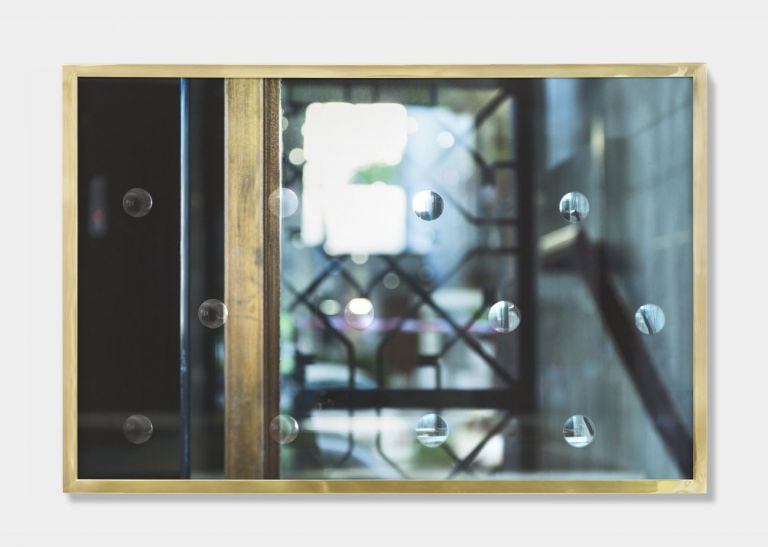

Nei lavori del 2014, fotografie di dettagli di vetri antichi della collezione del Poldi Pezzoli, stavo pensando a come far coincidere il display della fotografia con il suo soggetto. L’idea era di presentare delle foto di oggetti di vetro montate sotto un vetro concavo. Confondendo la distinzione tre l’immagine e la realtà, la superficie del vetro convesso riflette lo spazio circostante. Il riflesso cambia a seconda di come si muove lo spettatore e sovrapponendosi alla fotografa la rende instabile. Mi piacciono i vetri o i metalli convessi o i vetri soffiati a mano, perché favoriscono il giocare con le dinamiche della percezione, il confondere il concreto con il pittorico.

Questo è uno dei dettagli dell’atrio della casa con la porta di cristallo con bugne convesse. Queste incisioni mi ricordavano delle lenti.

La mia fotografia Untitled (3331) è incorniciata con una cornice di ottone, un materiale comune per i dettagli architettonici di quell’epoca, e con un vetro inciso con delle bugne convesse uguali a quelle fotografate. Se osservi l’opera dal vero, potresti notare che le sei bugne a destra sono fotografate, mentre le sei bugne a sinistra sono vere, incise nel vetro. Mi piaceva l’idea che un dettaglio della fotografia uscisse dalla foto e venisse a far parte dello spazio reale dello spettatore. Anche in questa serie di lavori il display della foto, il modo in cui è incorniciata, coincide con il soggetto della foto.

Elisa Sighicelli, The Dreaming Jewels, 2015, The Dreaming Jewels in edizione italiana, Urania Mondadori, 1953 con cristallo di bismuto. Photo credit Sebastiano Pellion di Persano

Vorrei leggerti un passo suggestivo sulla definizione di luce nera che Giorgio Agamben elabora nel suo Il Fuoco e il Racconto (nottetempo, 2014): “Anche nella vita degli uomini avviene qualcosa di simile. Certo, nel suo inesorabile decorso, l’esistenza, che sembrava all’inizio così disponibile, così ricca di possibilità, perde a poco a poco il suo mistero, spegne uno a uno i suoi falò. Essa è, alla fine, soltanto una storia, insignificante e disincantata come ogni storia. Finché un giorno – forse non l’ultimo, ma il penultimo – essa ritrova per un attimo il suo incanto, sconta di colpo la sua delusione. Ciò che ha perduto il suo mistero è, ora, veramente e irreparabilmente misterioso, veramente e assolutamente indisponibile. Il fuoco, che può soltanto essere raccontato, il mistero, che si è integralmente deliberato in una storia, ora ci toglie la parola, si è chiuso per sempre in un’immagine”. Ritrovi in queste riflessioni motivi di aderenza con la tua ricerca?

Sì, ritrovo quell’epifania della percezione in cui, nel silenzio e nel vuoto intorno agli oggetti, hai l’impressione che ti appaiano per la prima volta, e ti sorprendono per la loro estraneità e familiarità. In altri casi gli oggetti possono svestirsi della quotidianità e rivelare la loro propensione al fantastico.

I prossimi mesi ti vedranno impegnata nella preparazione di una nuova serie di opere per una collettiva al Castello di Rivoli che ti ha offerto la preziosa opportunità di confrontarti con gli straordinari ambienti della casa del collezionista Francesco Federico Cerruti. Ancora una volta un progetto da curare per un museo dimora. È possibile dare delle anticipazioni, hai già individuato un titolo?

Il titolo forse sarà Thingamabob, una parola usata per chiamare una cosa il cui nome abbiamo dimenticato o non vogliamo usare. Vorrei fare un progetto che esplori la qualità elusiva e perturbante della casa di Cerruti.

Vorrei chiudere questo nostro dialogo proponendoti un’immagine: è possibile guardare alla tua ricerca come la tessitura di successive approssimazioni, sin dalle radici del tuo lavoro, un filo rosso di coerenze e incoerenze attraverso le quali leggere la trama rampicante della tua poetica. In questo senso cosa lascia di ancora aperto alla percezione la tua ricerca?

L’immagine è bellissima e molto calzante, ma non saprei cosa risponderti. Me la cavo con la percezione del presente e magari l’evocazione del passato, ma è difficile fare predizioni.

‒ Maurizio Cilli

1 / 22

1 / 22

2 / 22

2 / 22

3 / 22

3 / 22

4 / 22

4 / 22

5 / 22

5 / 22

6 / 22

6 / 22

7 / 22

7 / 22

8 / 22

8 / 22

9 / 22

9 / 22

10 / 22

10 / 22

11 / 22

11 / 22

12 / 22

12 / 22

13 / 22

13 / 22

14 / 22

14 / 22

15 / 22

15 / 22

16 / 22

16 / 22

17 / 22

17 / 22

18 / 22

18 / 22

19 / 22

19 / 22

20 / 22

20 / 22

21 / 22

21 / 22

22 / 22

22 / 22

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati