Corpo a corpo con l’antico. Pablo Picasso a Milano

A confronto diretto con l'arte del passato, le opere dell'intramontabile maestro spagnolo dimostrano ancora una volta la loro feconda vitalità. Un incontro-scontro di corpi e di forme, tra solennità e – serissima ‒ parodia.

Insuperabile Picasso. E intramontabile. Ogni sua mostra suscita nel visitatore sensazioni che sembrano ogni volta inedite, intellettive e allo stesso tempo sensuali. Una recente, efficace descrizione del turbamento che suscitano le opere del maestro spagnolo (Malaga, 1881‒Mougins, 1973) è Le peintre dévorant la femme di Kamel Daoud (edizioni Stock, Parigi, 2018): lo scrittore algerino ha passato una notte al Musée Picasso di Parigi e, nel riferire la sua esperienza, discetta sulla visione del corpo femminile che emerge dai lavori esposti. Fusione e lotta, armonia e guerra di forme, convivenza e “cannibalismo”…

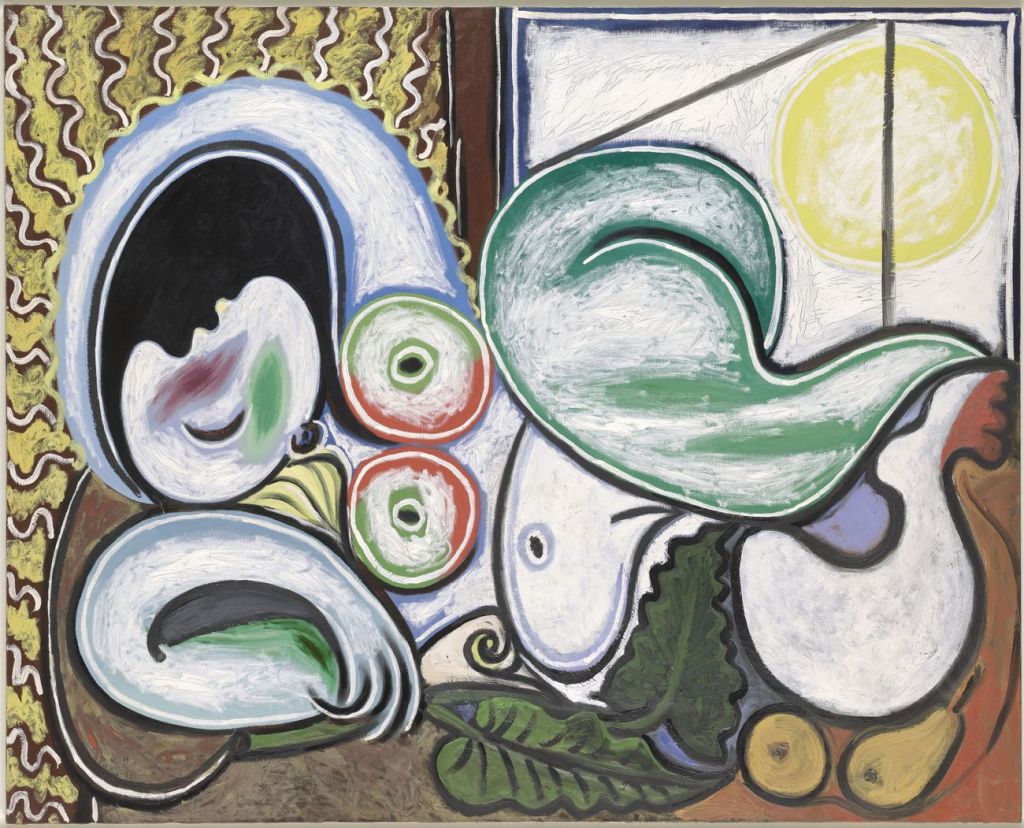

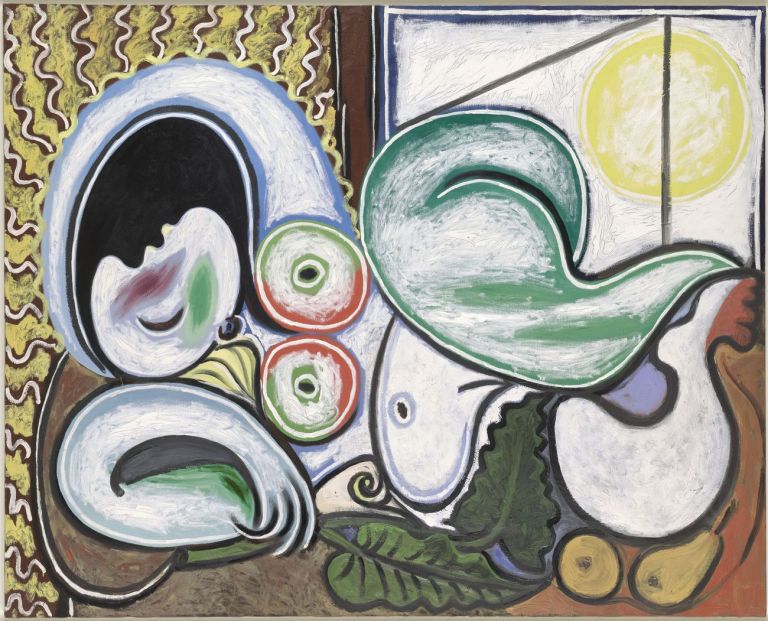

Anche nella mostra Picasso Metamorfosi, al Palazzo Reale di Milano nell’ambito del ciclo Picasso Mediterranée, il corpo è il vero protagonista, nonostante il tema sia il raffronto con il l’antico e il classico.

CANNIBALISMO

Attraverso confronti non banali, tra citazioni dirette e ispirazioni, ciò che emerge è una sensazione di feconda vitalità. Una sorta di inedita conciliazione, stranamente pacificata anche se tumultuosa, tra principio di piacere e pulsione di morte.

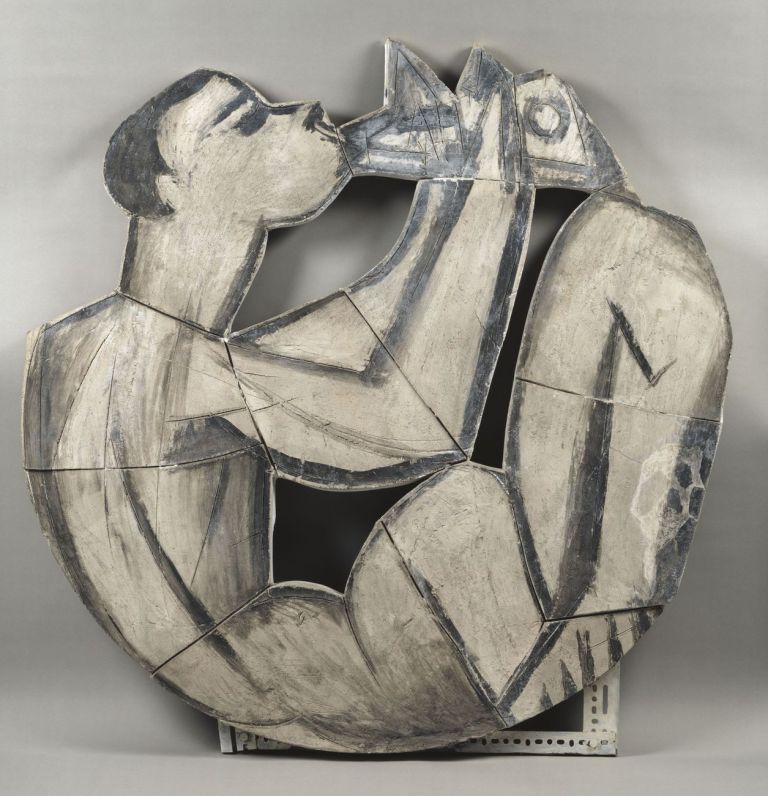

Nel “cannibalismo” ci si imbatte sin dalla prima sezione, quella sul bacio. Il contatto delle labbra implica l’assorbimento dell’altro, una fusione inglobante. Si passa poi al confronto con il classico e la mitologia, con figure come Arianna e il fauno ‒ personaggio trasversale, quest’ultimo, dell’intera opera picassiana, malizioso e saggio, fatalista e vitalista. Qui la figura della donna seduta o stesa vive ogni volta diversamente in variazioni angolose o tondeggianti, fusionali nel rapporto tra figura e contesto. E poi ecco una lunga sezione sul rapporto tra Picasso e il Louvre, dai d’après giovanili alle sculture ispirate agli idoli cicladici.

Pablo Picasso, Canard pique fleurs, 1950-51. Collezione privata. Photo credits Maurice Aeschimann, 2018 © Succession Picasso Gestion droits d’auteur

AUTOPARODIA

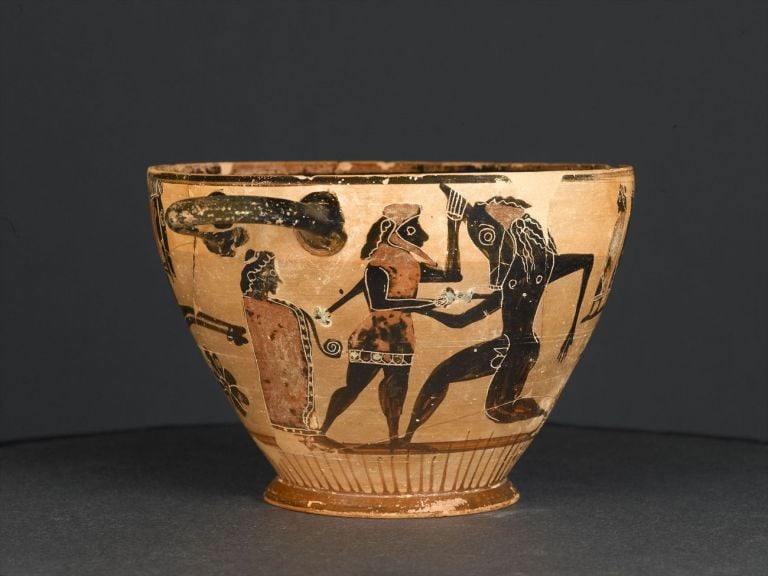

Le ultime sale sono dedicate alle ceramiche, opere giocose ma niente affatto episodiche, presentate in quantità e affiancate a esemplari antichi per sottolinearne il debito nei confronti della ceramica etrusca e greca.

Quanto più le opere picassiane si avvicinano all’originale, tanto più il gioco intellettuale si fa complesso. Si entra nel regime della parodia, nel senso più alto possibile del termine. Parodia preventiva, nei confronti del cliché in cui è possibile incorrere quando si pratica una citazione (e Picasso, già contemporaneo, già postmoderno, ne è sempre, da subito consapevole). E parodia retrospettiva, ovvero autoparodia.

Una mostra da vedere dunque, nonostante le sale del Palazzo Reale costringano a una trattazione un po’ troppo lineare. L’allestimento fa comunque vivere in prima persona il dialogo con l’antico, senza scadere nel gioco delle consonanze e del confronto puramente iconografico. Le opere di grande livello e sorprendenti, poi, non mancano.

‒ Stefano Castelli

1 / 11

1 / 11

2 / 11

2 / 11

3 / 11

3 / 11

4 / 11

4 / 11

5 / 11

5 / 11

6 / 11

6 / 11

7 / 11

7 / 11

8 / 11

8 / 11

9 / 11

9 / 11

10 / 11

10 / 11

11 / 11

11 / 11

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati