L’arte come via per la verità. Intervista al grande artista Giulio Paolini

In occasione della sua mostra personale alla GAM di Verona, abbiamo incontrato Giulio Paolini, uno dei più rilevanti protagonisti dell’arte italiana del secondo Novecento

Nata in concomitanza alla cooperazione fra i Musei Civici di Verona, la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona 2023, la mostra personale Et in Arcadia Ego del maestro Giulio Paolini (Genova, 1940) fa seguito alla sua precedente antologica, tenutasi tra il 2001 e il 2002 già a Palazzo Forti, sede storica della GAM. L’esposizione è stata realizzata in occasione della prima collaborazione fra quest’ultima e il progetto Habitat, sezione di ArtVerona che prevede uno spazio artistico creato appositamente da un autore, per favorire un dialogo con il fruitore, ovvero un’esperienza immersiva da parte di quest’ultimo.

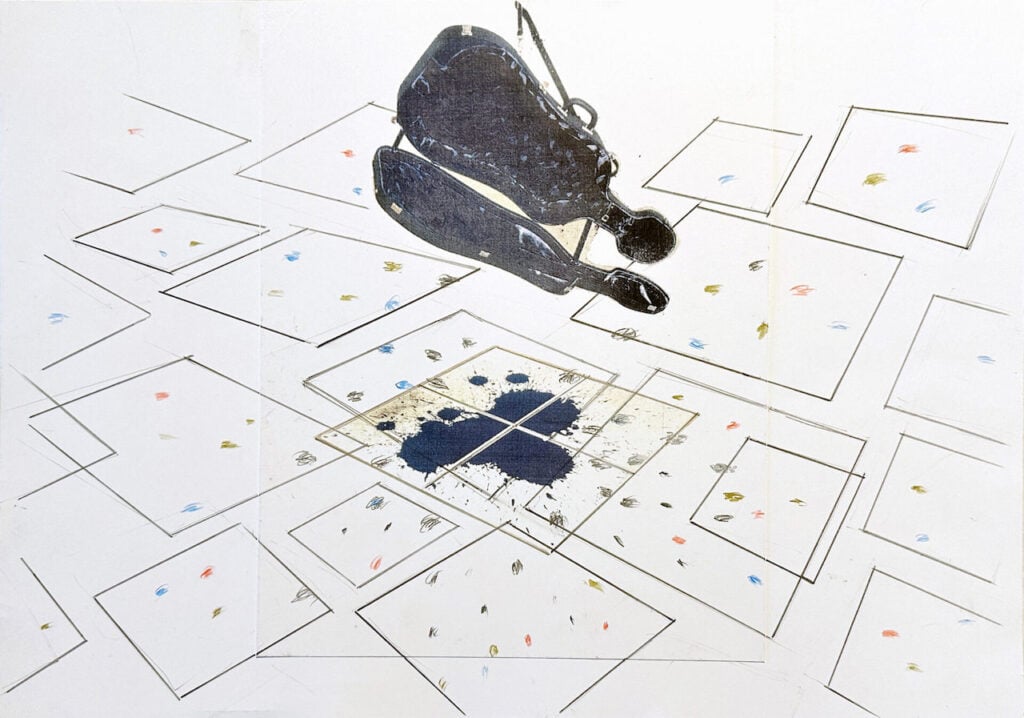

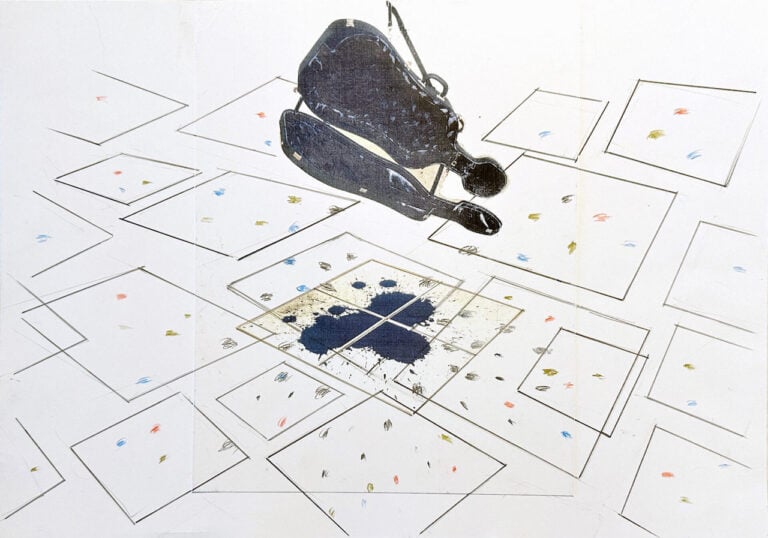

I temi cardine del lavoro di Giulio Paolini – la mimesis, la copia, il doppio, il tempo, la relazione fra spazio, artista e spettatore, l’opera d’arte intesa quale rivelazione e accadimento – si ritrovano nella serie di opere proposte, come nell’installazione realizzata in occasione di Habitat di quest’anno, e denominata Riapparizione della Vergine, che fa simbolicamente eco a L’apparizione della Vergine, precedentemente donata da Paolini alla collezione della GAM.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

L’opera “Riapparizione della Vergine” è progettata per essere all’interno del contenitore “Habitat”, creato dall’ente fiera, ArtVerona. In che modo può lo spettatore porsi, entrando nello spazio dell’opera, in relazione a questo spazio?

In rapporto alla titolazione di Habitat a questo particolare momento della fiera, non è che io mi sia messo così diligentemente all’opera per cercare di sviscerarlo. Credo che inevitabilmente io mi ponga sempre nella situazione di creare non una mostra come selezione di opere preesistenti, ma come momento espositivo assoluto. Cioè come qualcosa che si conforma per l’occasione. Quindi, non so se abbia aderito al senso dell’“habitat”, ma io credo che ci sia già una precedente affinità. Non è che io faccia un’installazione unica che abbia quindi un titolo e una realtà complessiva: la mostra ha un suo obbligo, un suo statuto, per il quale è qualche cosa di integrato, tra le opere che sono presenti e lo spazio creatore.

In che modo, a suo avviso, può lo spettatore contemporaneo essere disposto a misurarsi con il concetto di “assenza” come presupposto di un “oltre”, cioè qualcosa che va al di là dei canoni prestabiliti, dell’immediatamente osservabile?

Io credo che non ci sia mai stato, nella storia del mondo, un momento così saturo di comunicazioni, di prescrizioni, di falsi valori, così coercitivi, così condizionanti, che saturano la nostra sensibilità, la nostra percezione. La pubblicità, la politica, le religioni e altre consuetudini immanenti e coercitive: io credo che sia salutare sottrarsi a questa tempesta. La posizione che ritengo di avere non è per reazione a quanto detto, era già innata, spontanea; però penso che il mio assenteismo, la mia presa di distanza dalle cose in generale, non sia così impropria. Anzi, dovrebbe essere una sorta di nuova “disciplina” che l’umanità deve prendere in considerazione. Perché altrimenti questo caos, questa ridondanza, rischiano davvero di annientarci, di soffocare la nostra autonomia.

Per quanto riguarda invece l’opera “Et in Arcadia Ego”: richiama alla mente un luogo della memoria inteso in senso mitico, vagheggiabile, irraggiungibile. Possono l’espressione artistica e la sua fruizione, condurre la mente di chi guarda ai presupposti unificanti di un inconscio collettivo?

Non ritengo assolutamente quanto sento dire e leggo sempre più assiduamente, ovvero che l’arte debba essere una “cura del mondo”, trovo veramente inaccettabile questo punto di vista. L’arte non cura proprio niente e nessuno, l’arte dovrebbe costituire però una sorta di tragitto, di traguardo, che eviti le raccomandazioni di varia natura che ci vengono fornite sempre più frequentemente. L’opera d’arte ha questa sua inviolabile identità, ci si presenta come una potenziale possibilità di bellezza e di assoluto, ma proprio questi due termini la pongono in posizione virtuale, e non pratica, materiale. L’opera d’arte non ha alcun ruolo terapeutico o istruttivo, ha un ruolo segreto e inspiegabile ma necessario, credo, per raggiungere qualche supposta verità.

Lo sdoppiamento, il rispecchiamento, la copia, comportano un uscire fuori da se stessi, per proiettarsi in una dimensione ideale, oltre lo spazio e il tempo. È possibile ancora, in un’epoca come la nostra, dominata a tal punto dall’immagine che diviene identità e dalla centralità dell’individuo, questo abbandonare il sé, per cercare un rispecchiamento?

L’idea di proiettarsi, di essere copia, o di produrre copia di qualcosa è esattamente l’antidoto alla tendente presenza assoluta di se stessi. Cioè, sottoporsi alla soggezione di qualche cosa, a un modello, il modello è l’antidoto della propria intima personalità. In un momento come l’attuale, dove prorompe l’autorità del se stesso, della libertà di ciascuno – per carità, non sono certo contrario alla libertà che noi abbiamo oggi, ma la libertà di cui noi oggi viviamo è condizionata dal voler essere troppo libera –, il sacrosanto privilegio di avere libertà di opinione e di movimento rischia però spesso di sottoporsi a indicazioni e precetti che vengono da fuori, o anche che sono l’espressione di loro stessi. Io preferisco la diligente accettazione, l’innamoramento di un qualche modello piuttosto che l’innamoramento di se stessi. Lo trovo anche più produttivo, perché se stessi si è comunque, il modello invece può essere di volta in volta sostituito. Quindi io sono abbastanza favorevole alla figura del “copista”, è un atto di soggezione che può avere due estremità contrapposte: o la dedizione a qualche cosa di innocente e di bello, oppure anche può essere invece adeguamento passivo a qualcos’altro. Tutto è sempre suscettibile di un senso o dell’altro.

Per quanto riguarda invece le nuove tecnologie, che ormai invadono tutti gli aspetti della nostra vita: il digitale è, a suo avviso, in grado di cambiare permanentemente e significativamente il modo di creare e recepire l’opera d’arte?

Rispondo subito che non lo so: perché anagraficamente sono cresciuto sotto altre coordinate, e questa dell’intelligenza artificiale mi sorpassa, non riesco a starle dietro. Però, per quanto ne capisco è – ma è una banalità – molto utile e necessaria per facilitare alcune procedure. Ma sempre che non si eriga questo “miracolo domestico” della facilitazione di qualche cosa a modello assoluto, cioè a qualcosa che abbia diritto di parola sotto quei criteri. Non sono in grado di valutare, ma ho l’impressione che la sua utilità sia benedetta e che tuttavia sia da evitare che questa sua utilità diventi modello assoluto, ovvero diventi principio morale e culturale.

Maria Palladino

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati