Studio visit. Intervista a Irene Fenara

Torna la rubrica dedicata agli studio visit in compagnia degli artisti italiani contemporanei. Stavolta, in doverosa modalità a distanza, abbiamo parlato con Irene Fenara.

Bolognese, classe 1990, Irene Fenara conduce una ricerca sull’immagine, e sull’essere visti, che parte dalle Polaroid e approda alle videocamere di sorveglianza. Treti Galaxie dedica a lei questo studio visit al tempo del Coronavirus.

In Studio del 2013 presenti una serie di polaroid dello spazio in cui lavori mentre è vuoto. Dato che questa visita al tuo studio la stiamo facendo via Skype, mentre noi siamo a Torino e tu a Bologna, ci sembrava appropriato partire da questo lavoro.

In quel lavoro ho iniziato a fotografare degli oggetti che avevo in studio. In una versione successiva ho tolto gli oggetti e ho fotografato soltanto le pareti bianche. Le colorazioni delle polaroid, infatti, variano in base al periodo dell’anno in cui le si scattano. Inoltre, sono andate fuori produzione, e nel 2010 Impossible ha comprato i macchinari, ma non la formula chimica. L’azienda tutt’oggi sta cercando di ricreare la formula chimica originale, solo che tra il 2013 e il 2014 la pellicola aveva dei problemi, reagiva in maniera molto forte a livello di colorazione in base alla temperatura dell’ambiente al momento dello scatto. Quindi il mio è diventato uno studio per rendere visibile qualcosa di invisibile come la temperatura. Ho notato che nei periodi freddi venivano colori freddi, per esempio a gennaio le foto venivano tutte blu, mentre a giugno tutte rosa. Quindi Studio rappresenta una via di mezzo tra quello che c’era prima e quello che è venuto dopo.

L’ho chiamato Studio perché si trattava appunto di una sperimentazione che stavo facendo in studio, dove fotografavo i miei strumenti, e un po’ perché mi ha portato al lavoro successivo.

Qual è il lavoro successivo?

Si chiama Termia. Sono sempre polaroid, però senza oggetti. Ho fotografato esclusivamente il muro bianco, per farne emergere solo il colore. Poi ho fatto delle cornici di gesso. Ho costruito una cassetta di legno, ho messo la polaroid sul fondo e ci ho versato il gesso. In realtà pensavo che il riscaldamento prodotto dalla solidificazione del gesso avrebbe modificato le colorazioni delle foto, ma non è successo. Solo il momento dello scatto determina il colore. Ho fatto molte prove, mettendole in forno o in frigo prima dopo e durante, però è proprio solo la temperatura del momento dello scatto che fa virare la colorazione.

Quindi in una foto hai sicuramente tre cose: l’immagine del soggetto che inquadri, la temperatura che percepite tu e il soggetto mentre scatti la fotografia, e poi la sicurezza che comunque tutto questo, così come le sensazioni provate, andranno lentamente a sbiadire, perché la polaroid cambia nel tempo. C’è quasi un’idea di vita organica, sviluppata attraverso un mezzo che organico non è, come in Ho preso le distanze (2013), che presentasti all’Osservatorio di Fondazione Prada.

Sì, quello è stato proprio il mio primo lavoro. Ho iniziato con la polaroid perché mi interessava l’oggettualità della fotografia. La intendevo più come oggetto che come immagine, perché la puoi toccare prima ancora di poterla vedere. Questo è stato l’approccio iniziale al mezzo. Ho lavorato tanto con fotografie che per me erano innanzitutto oggetti, quindi polaroid, o fotografie trovate nei mercatini, e poi pian piano sono passata alla smaterializzazione, a foto che nessuno guarda, quelle delle videocamere di sorveglianza.

Quello che ho presentato da Prada era un lavoro sulla prossemica. Avevo letto dei libri di Edward Hall, e mi aveva colpito il modo in cui, in maniera scientifica e specifica, andava a parlare di qualcosa di astratto come gli affetti. Ad esempio, si usa dire “ti sono vicino” se ci si sente vicini affettivamente a una persona. Hall nei suoi libri dichiara, in maniera precisa e definita, che la distanza da 0 a 21 centimetri è una distanza intima, mentre da 21 a 120 cm è una distanza personale. Ho deciso di testare nella mia esperienza quotidiana queste teorie e ho iniziato a fotografare amici, parenti, conoscenti e le persone che incontravo in quel periodo. Prima scattavo la fotografia nella maniera più istintiva possibile, in seguito andavo a misurare con un metro la distanza che mi separava dal soggetto.

Irene Fenara, Ho preso le distanze, 2013. Installation view at Osservatorio Prada, Milano 2016

Prima scattavi la foto e poi misuravi la distanza.

Esatto. Mentre stavo parlando chiedevo alla persona che avevo davanti di stare ferma per un attimo, poi scattavo e misuravo la distanza tra noi. Con il tempo è diventato un po’ un mio personale archivio fallimentare. Ho fatto questa serie nell’arco di 5 mesi, e a rivederla a distanza di tempo, quando la installai da Osservatorio erano passati 3 anni, già tutto era diverso. È stato strano fare una catalogazione degli affetti. Un’operazione fallimentare proprio nel principio.

Perché gli affetti non sono assoluti.

Eh no. Anzi, cambiano anche in poco tempo. Alcune persone le avevo inserite due o tre volte, perché già nell’arco di uno o due mesi ci si avvicina o ci si allontana, come è normale che sia. Da Osservatorio avevo deciso di installare le foto su mensole in cui la dimensione orizzontale rappresentava lo spazio e quella verticale il tempo, un po’ come in un piano cartesiano. Sono riuscita a ricomporre la situazione dei miei affetti durante quei 5 mesi grazie a tutti i dati che avevo raccolto precedentemente. Avevo appuntato il nome e la distanza, ma anche il giorno e l’orario in cui avevo scattato le foto.

Sei partita dalla fotografia intesa come oggetto e ti sei mossa verso una sua smaterializzazione. In che modo è avvenuto questo passaggio?

In realtà non c’è stato un vero e proprio passaggio. La fonte che uso adesso, le videocamere di sorveglianza, è diversa, ma di esse mi interessa tantissimo stampare le immagini, dargli un corpo, perché sono immagini che spesso non vengono neanche visualizzate su uno schermo. Dargli un corpo mi sembra importante, anche se può sembrare banale, perché quando stampi una foto per forza di cose la rendi concreta.

Come mai dici che queste immagini non vengono neanche visualizzate?

Nella maggior parte dei casi, se non succede nulla di grave, non vengono visualizzate sugli schermi. Quelle a cui accedo sono videocamere di sorveglianza private che rimangono aperte e accessibili perché la gente che le installa non presta attenzione ai codici di sicurezza che andrebbero cambiati. Sono videocamere che le persone guardano dal proprio telefono ogni tanto, o magari dal computer, e finché non succede nulla probabilmente non le controllano nemmeno. È un flusso di immagini che passa.

In che modo scegli la dimensione con cui stampi le foto di questa serie?

Nel caso degli autoritratti mi sono data una regola, nel senso che tengo la misura del mio corpo sempre della stessa dimensione. Quindi in realtà non sono io che controllo la dimensione che avrà la foto stampata, ma dipende dalla mia vicinanza o lontananza rispetto all’obiettivo della videocamera. Se sono molto lontana, la foto verrà stampata in grandi dimensioni, mentre se sono molto vicina la foto sarà piccola. Al MAMbo per That’s it! avevo esposto le prime quattro di questa serie, però l’idea è di farne un’installazione più completa, in cui mostrare la mia figura sempre della stessa grandezza e magari sulla stessa linea, così che diventi l’unica unità di misura di questo mondo controllato, e di conseguenza gli altri elementi presenti nelle fotografie avranno più o meno le stesse dimensioni in proporzione, come le hanno le cose effettive nel mondo.

Irene Fenara, Self Portrait from Surveillance Camera, 2019, stampa inkjet su carta Hahnemühle, cm 28×40. Courtesy l’artista & UNA galleria

Anche in questo lavoro c’è un’idea di qualcosa che sta nel mezzo, come il suono che ha bisogno dell’aria per muoversi. Se guardi una foto da sola, è un tipo di lavoro. Anche solo metterne due vicine apre a un diverso genere di riflessione. Se invece le mettessi tutte assieme, diventerebbe ancora un’altra cosa. C’è sempre un rapporto tra te e lo spazio, e poi tra il lavoro e lo spazio.

Mi interessa molto la relazione con lo spazio, sia di me con lo spazio sia del lavoro con lo spazio. In realtà sto portando avanti due ricerche un po’ diverse, una sulla fotografia e una sulla videoinstallazione site specific, che è una cosa a cui tengo tantissimo, ma che posso fare soltanto quando ho uno spazio con determinate caratteristiche.

Come nella tua personale da Gelateria Sogni di Ghiaccio del 2017. Era una videocamera di sorveglianza puntata verso il cielo? Ne proiettavi le immagini sulle pareti?

Sì, come una mappatura delle pareti. Ma quelle in realtà erano immagini di uffici e di stanze con dei server, al buio. Proiettandole diventano galassie, diventano cieli, poi in realtà sono qualcos’altro, avviene una trasformazione.

Non erano stelle?

Erano lucine di server, di computer. La bassa qualità di queste videocamere va ad aumentare il rumore dell’immagine, lo sporco visivo, se vogliamo, quindi sembra siano stelle, luci, galassie. La bassa qualità va ad allargare le luci e i difetti. Erano quattro video che mappavano lo spazio e in uno di questi, per un brevissimo istante, veniva accesa la luce, si vedevano tutti questi cavi di computer, e si poteva forse intuire cosa in realtà stavi guardando.

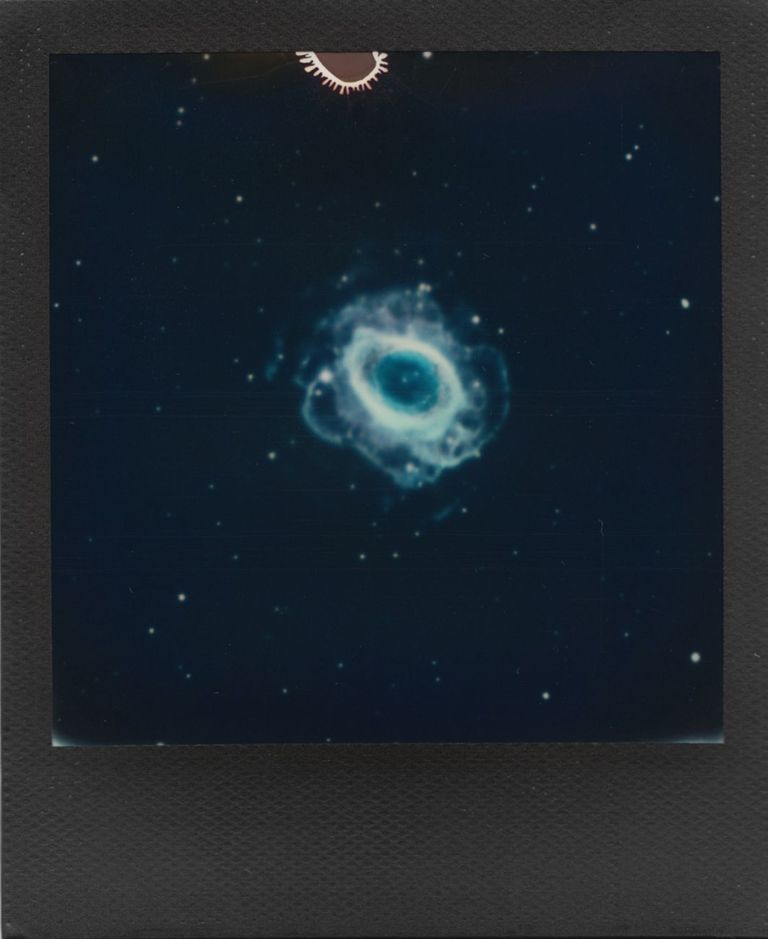

Hai anche fatto una serie di polaroid sul tema. Ce n’è una nel retro di Gelateria, ce la fece vedere Mattia Pajè, la polaroid di una galassia. Ci ha fatto uno strano effetto, di solito le polaroid si usano per fare le foto ai tuoi amici o alla famiglia, non vai a fotografarci una nebulosa.

In realtà quelle sono immagini che ho preso dall’archivio online della NASA, si possono scaricare liberamente. Le avevo stampate su polaroid con instantlab, una macchina che stampa una polaroid scansionando lo schermo del telefono. L’idea era di fare un viaggio spaziale, e, così come faresti le foto al paesaggio durante una vacanza, fai le foto alle galassie guardando fuori dal finestrino. L’idea era un po’ quella. Il titolo rimanda a questa agenzia spaziale inventata che propone viaggi stellari. Mi piaceva l’uso che fanno le aziende delle parole. Quindi “galattico”, “stellare”, che rimandano a qualcosa di fantastico e pazzesco.

Irene Fenara, Megagalattico, 2017, videoinstallazione, proiezione a quattro canali dimensione ambiente. Installation view at Gelateria Sogni di Ghiaccio, Milano

Anche noi un po’ ci siamo approfittati di questa parola. Prima hai accennato al fatto che ci sono videocamere con codici di sicurezza non aggiornati. Ci spieghi come è nato l’interesse verso la videocamera di sorveglianza e come riesci a ottenere queste immagini?

Esiste una quantità enorme di dispositivi che acquisiscono immagini e dati che non hanno nessun tipo di valore estetico. In generale mi interessano tutti quei dispositivi che non sono stati creati per fini artistici ma che hanno delle funzionalità molto specifiche, come appunto le videocamere di sorveglianza. Ho scoperto che vi si poteva accedere in maniera molto casuale; un amico aveva installato a casa della nonna una videocamera e mi fece vedere che poteva guardarla dal telefono. La cosa mi ha fatto impazzire, e ho iniziato a fare ricerche su come funzionasse. Adesso le videocamere di sorveglianza non sono più a circuito chiuso, non sono più circoscritte a un sistema, ma vengono connesse a Internet. Il circuito è aperto. Se non cambi i codici di sicurezza, diventa molto facile per chiunque accedervi e guardare le tue immagini. Ogni videocamera ha un suo indirizzo IP, come quello di una pagina web, e questo indirizzo si può ricercare online. Ogni azienda produttrice ha un codice tramite cui accedere alle sue videocamere, e questi si possono trovare facilmente cercando i manuali di istruzioni in rete. Tu trovi l’indirizzo IP della videocamera, capisci di che marca è, provi a inserire il codice standard e la maggior parte delle volte funziona, perché la gente non ci fa caso e non li cambia.

Incredibile.

Nei libretti di istruzioni scrivono “puoi cambiare i codici di sicurezza standard” anziché “devi cambiare i codici di sicurezza”, quindi la gente legge “puoi” e non fa nulla, senza pensare che questa disattenzione potrebbe dare al dispositivo una funzione esattamente opposta al motivo per cui lo sta installando. È come se in casa tu montassi una finestra e la tenessi sempre aperta.

Come se uno ti vendesse una serratura dicendoti “volendo puoi anche chiuderla”.

Esatto, solo che la serratura è familiare e ci sembra ovvio, uno strumento connesso a Internet che non capisci forse avrebbe bisogno di due spiegazioni in più.

È un confine molto labile in cui, specifichiamolo, tu ti muovi senza cattive intenzioni.

Però potenzialmente chiunque può controllare quando sei in casa o quando esci. Ogni videocamera ha un geotag, ma non è mai preciso. Quando faccio gli autoritratti, l’unico modo in cui riesco a capire dove si trovano le videocamere è attraverso dati già presenti all’interno dell’immagine. Ad esempio, il nome dell’autolavaggio, il nome della chiesa, la fermata dell’autobus. Senza queste informazioni non riuscirei a trovarle.

Qual è il tuo procedimento?

Le trovo prima online, poi cerco di arrivarci fisicamente davanti. Di tutta la questione ciò che mi interessa tantissimo è la sua semplicità, non c’è bisogno di avere determinate conoscenze per accedere a queste videocamere, alla fine è come fare login su un sito. Non saprei fare però il processo inverso, cioè se vedo una videocamera per strada non saprei poi rintracciarla online, questo per me è difficilissimo.

Irene Fenara, Self Portrait from Surveillance Camera, 2018, stampa inkjet su carta Hahnemühle, cm 31×42. Courtesy l’artista & UNA galleria

Ma se tu la trovi online, riesci poi a risalire a dove si trova guardando il paesaggio nell’inquadratura?

Più che altro lo capisco dai dati che sono già sull’immagine. Ad esempio, per l’autoritratto che mi sono fatta nella chiesa, nell’immagine c’era scritto il nome della chiesa, poi cercando online ho scoperto che era a Roma, in via tal dei tali, e così via.

Quella era una videocamera interna?

Si tratta di una questione molto ambigua. In realtà le videocamere di sorveglianza private non potrebbero essere posizionate su strada, in luoghi pubblici, però tutte quelle che riesco a raggiungere si trovano in luoghi che sono sì privati, ma puntate verso la strada, o verso un interno accessibile. È complesso capire fino a che punto io posso farlo e fino a che punto loro possono mettere queste videocamere. Gioco anche su questo grande vuoto di regolamentazione.

Come fai a scattare questi autoritratti? Hai una persona che sta davanti allo schermo e fa uno screenshot? O ritorni al computer e vai a cercare il momento in cui compari nello storico del registrato?

Dipende dal posto. A volte porto il computer, metto in registrazione e da questa traggo lo screenshot, a volte se non posso portare il computer ho un amico che mi fa la foto mentre mi trovo nell’inquadratura.

In tutti questi ritratti hai lo stesso abbigliamento.

Perché volevo cercare di essere sempre uguale a me stessa, per diventare un’unità di misura. Poi in realtà ci sono dei piccoli cambiamenti, come i capelli che si accorciano, ma il cappotto è sempre lo stesso.

Il cappotto, la posizione e la frangia.

Non posso cambiare pettinatura finché non finisco il lavoro!

Sei condannata alla frangia.

Sì, perché crea una riga netta molto riconoscibile anche se la mia figura nell’immagine è piccolissima. Quindi, tralasciando il fatto che la frangia l’ho sempre avuta, mi piaceva questo modo per rendermi subito identificabile. Mi vedi e sono io. Questo ci porta a un aspetto interessante della questione. Da un punto di vista normativo, c’è una legge che dice che se la tua figura è identificabile all’interno di un’immagine di una videocamera di sorveglianza tu hai il diritto a richiedere quell’immagine. Per gli autoritratti, la mia azione è corretta e legittima da un punto di vista legale. Però in realtà è tutto molto vago, non essendoci una regolamentazione precisa, perché non ci sono stati aggiornamenti legislativi in coincidenza del passaggio dal circuito chiuso al circuito aperto di Internet. È tutto molto confuso. Sarebbe interessante fare uno studio sulle varie norme, ce ne sono molte che entrano in contraddizione tra loro.

Ad esempio, se io mi vestissi da te, mi mettessi la parrucca e andassi davanti alla videocamera…

Esatto. Sei tu o sono io?

Lo studio visit virtuale da Irene Fenara con Treti Galaxie

Sono io che sto rubando la tua immagine, legata comunque a un contesto in cui tu a tua volta rubi immagini? Anche qui il confine è sfumato. Quando abbiamo visto per la prima volta i tuoi lavori non sapevamo fossero immagini di sorveglianza, non conoscevamo i processi di produzione e come tu le avessi create. Pensavamo fossero ritratti di una persona che stava resistendo a qualcosa, ma non capivamo a cosa. Ci sembrava una persona con una posizione netta che non avrebbe lasciato tanto facilmente.

Mi interessava posizionarmi in maniera frontale, centrale, e guardarle, come un gesto di sfida per dire che sono consapevole di tutta la questione, so che siete sempre accese, so che siete ovunque. Voi mi guardate, ma io sono qui e vi vedo.

Tu stai lì in mezzo come un punto esclamativo. Uno non si aspetta di vedere una persona ferma immobile in questi paesaggi.

Ho iniziato a fare gli autoritratti perché avevo la necessità e la voglia di andare fisicamente in questi luoghi, che per me erano solo virtuali. Sono quattro anni che raccolgo queste immagini, ma sono solo due che faccio gli autoritratti. Nei due anni precedenti, le immagini di questi paesaggi le guardavo solo al computer. A volte è strano, perché guardandole dal monitor in modo continuativo prendi una certa familiarità con i luoghi, e quando poi li vai a visitare riconosci tutto, ma li vedi dall’angolazione opposta, al rovescio. Mi sento un po’ come un ladro, che studia accuratamente la destinazione del suo colpo. Prima di andarci fisicamente osservo per giorni, mesi, a volte anche anni. È un modo strano di viaggiare, un turismo personale. Quando faccio le ricerche per gli autoritratti ho cartelle piene di immagini dello stesso posto, prese in diverse ore del giorno e in diversi periodi dell’anno, per scegliere il momento esatto in cui mi inserirò io.

Quando hai capito che dal tuo interesse per queste immagini poteva venire fuori un lavoro?

Il primo lavoro è stato Struggle for life, un video di una videocamera che si sposta in alto e in basso, fatto in uno dei primi periodi in cui iniziavo a osservarle. Ho notato che stranamente potevo muovere la videocamera dal mio computer. Ho iniziato a guardarmi in giro con la camera, e ho notato che ogni volta la videocamera tornava automaticamente verso il basso, verso il punto che era stata programmata per controllare. Così ho registrato una battaglia con la videocamera, in cui io cercavo di guardare il cielo e lei tornava verso il basso, al suo compito. Lasciami sognare, videocamera di sorveglianza!

Il lavoro successivo è stato 21st Century Bird Watching (2016). In questo caso all’inizio mi aveva colpito che una videocamera fosse impostata per osservarne un’altra. Poi ho notato che andavano a posarvici sopra diversi uccelli, e quindi ne ho fatto una sorta di birdwatching tecnologico. Vengono monitorati anche tanti nidi. Questo strumento, che nasce come funzionale, può produrre situazioni estetiche inconsapevoli, lontane da quelle che ci aspettiamo da questa tecnologia, e ho continuato a lavorarci. La serie successiva, Supervision, è basata proprio su queste situazioni inaspettatamente estetiche. Raccolgo immagini in cui la visione viene offuscata, o sono presenti elementi che funzionalmente risulterebbero come difetti, ma producono effetti interessanti, come le gocce d’acqua sull’obiettivo che vanno ad astrarre un cartellone pubblicitario. C’è una marca di videocamere che legge in maniera erronea la luminosità, trasforma tutti i bianchi in rosa e crea questi paesaggi super romantici, in realtà frutto di un errore di percezione. Alcune di queste immagini sono completamente astratte, nemmeno io ho capito di cosa effettivamente trattino. Poi ce ne sono molte che per errore sono state spostate, e l’inquadratura punta un muro o sotto un tavolo. Forse qualcuno le ha dimenticate, e rimarranno lì per sempre a trasmettere la ripresa di un angolo. Sono tantissime.

Attraverso i lavori in un certo senso le riporti in vita.

Sono immagini salvate, sia a livello di file che salvate dalla loro sparizione. Questo forse si avvicina ai metodi della fotografia tradizionale, solo che non scelgo di salvare una porzione di spazio, ma di tempo.

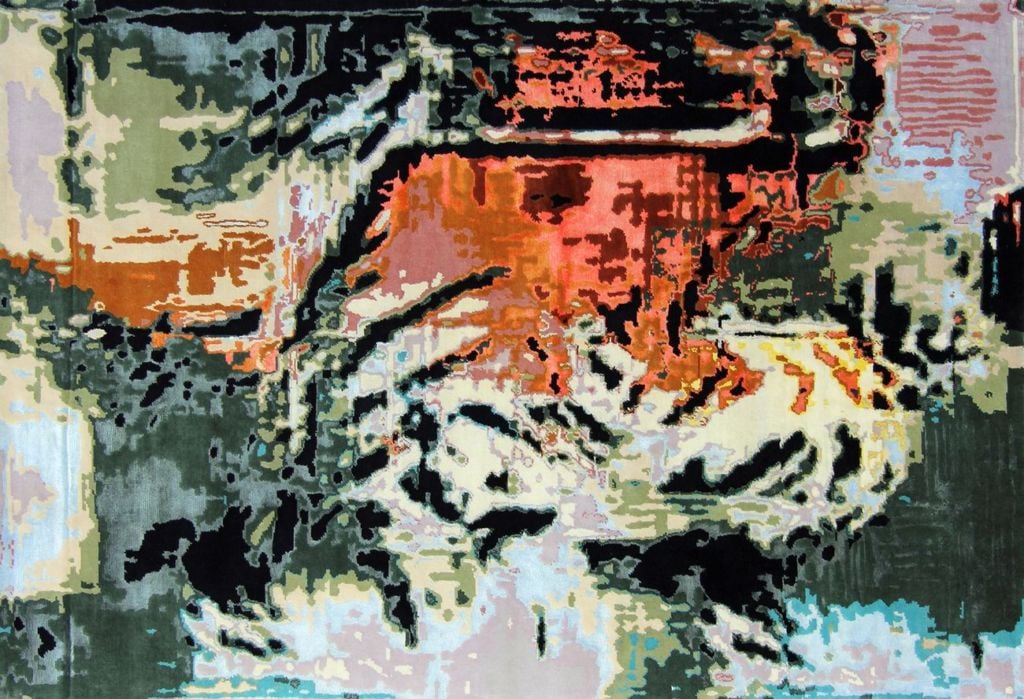

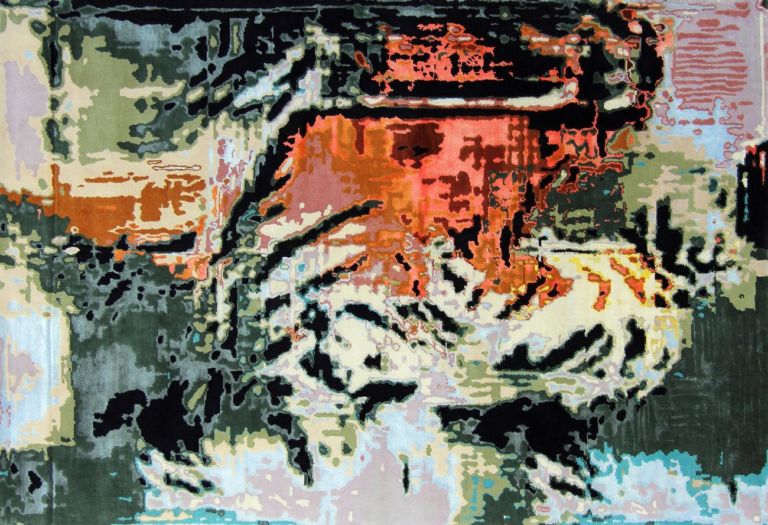

A proposito di salvataggio e sparizione, nel tuo portfolio, dei tuoi ultimi lavori scrivi: “Nel mondo ci sono più immagini che rappresentano tigri che vere e proprie tigri viventi”.

Three thousand tigers nasce proprio da questa idea, che in realtà è un concetto che si può applicare a quasi tutto, a parte forse agli oggetti industriali che vengono prodotti in milioni di pezzi. Mi interessava farlo sulla tigre perché è una figura molto presente nel nostro immaginario, dalle scatole di cereali ai loghi delle case di moda, ma in realtà la tigre in quanto animale sta scomparendo. Ho analizzato un soggetto che a livello di rappresentazione è ovunque, ma che nella realtà è in via di estinzione, lavorando con un algoritmo generativo che ho costruito insieme a un programmatore. Il programma dovrebbe imparare a riconoscere quello che tu gli stai proponendo e “capire” successivamente come riprodurlo. Solo che io gli ho fornito un dataset di solo 3000 immagini di tigri, che è il numero di quelle viventi: una quantità di dati troppo bassa affinché l’algoritmo possa imparare effettivamente come è fatta una tigre. In realtà avrebbe bisogno di milioni di immagini per riuscire a farlo. Il risultato sono visioni astratte, che riportano i colori della pelliccia dell’animale più che le sue forme. Ho deciso di tradurre queste immagini digitali in arazzi, e li ho fatti produrre in India, dove si trovano la maggior parte delle tigri viventi. Da un lato mi interessava l’analogia con le pelli di animali che vengono usate come tappeti, e dall’altro sottolineare che il modo in cui lavora la tessitura è simile al modo in cui lavora l’algoritmo. La trama e l’ordito del tessuto si muovono in maniera analoga alle stringhe di codice del programma. Mi interessa come i dispositivi possano aggiungere un ulteriore livello di significato. In questo caso mi interessava il generare e il riprodurre, sia in termini biologici che in termini digitali. Riprodurre e generare sono, infatti, termini usati in tutti e due gli ambiti e si viene a creare così un parallelismo linguistico.

‒ Treti Galaxie

Versione integrale dell’articolo pubblicato su Artribune Magazine#54

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

LE PUNTATE PRECEDENTI

Studio visit #1 – Pietro Agostoni

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati