Dal corpo a George Drivas. Due mostre a Roma

La Galleria Nazionale, Roma ‒ fino al 24 settembre 2017. Il museo capitolino ospita due mostre di spessore. Una ispirata al tema del corpo, lungo la linea dei movimenti femministi. L’altra costruita attorno alla poetica di George Drivas, un artista ancora poco noto in Italia, autore di una profonda ricerca in ambito cinematografico.

Alla Galleria Nazionale di Roma si continua ad ampliare lo spazio del contemporaneo con due mostre: Corpo a Corpo, che descrive l’uso espressivo del corpo delle artiste femministe, e Uncinematic di George Drivas, artista greco e esponente del suo Paese alla Biennale.

Curata da Paola Ugolini, Corpo a Corpo ripercorre la Body Art dal punto di vista dei movimenti femministi. Già dai primi Anni Sessanta, attraverso gli happening e le performance collegate al teatro, il corpo viene focalizzato come il territorio centrale delle volontà liberatorie, attiviste e desideranti delle nuove esperienze artistiche. Carolee Schneemann, in Meat Joy, indica quello che sarà uno dei temi dominanti del decennio: l’orgia liberatoria. Idea che viene ripresa dal Living Theatre mettendo al centro il corpo nudo, libero dalle sue connotazioni e limitazioni sociali. In questo spiraglio aperto nell’arte visiva s’inserisce l’uso della performance per contestare e ridefinire la condizione femminile.

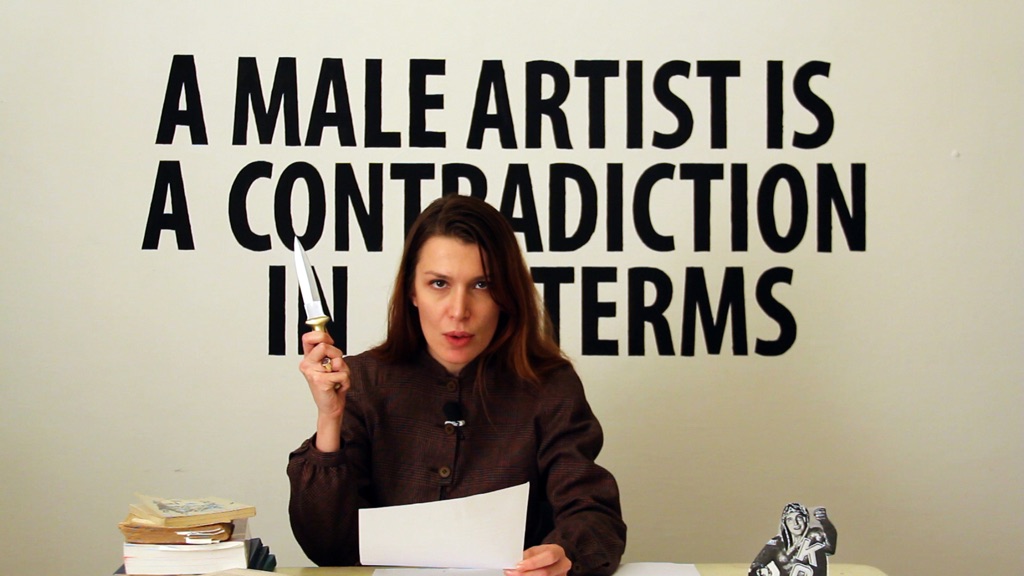

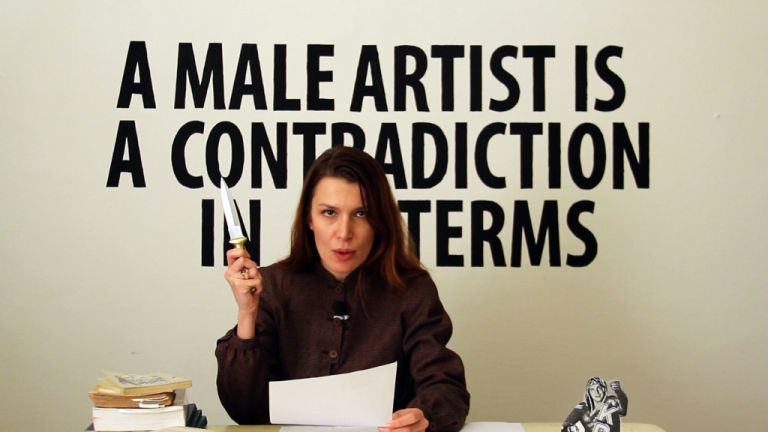

Chiara Fumai, Chiara Fumai reads Valerie Solanas, 2013. Still da video

DA GINA PANE A CHIARA FUMAI

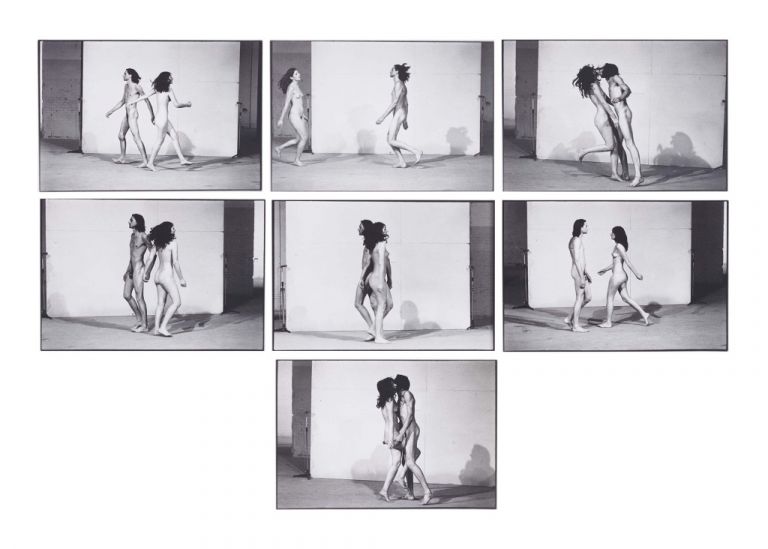

Gina Pane drammaticamente espone i problemi dei sentimenti, utilizzando il corpo come strumento, creando situazioni di violenza e pericolo fino a procurarsi ferite. Più tardi Marina Abramović e Ulay, in Relation in space, analizzano il loro rapporto personale dai punti di vista più controversi e antagonisti attraverso scontri fisici, reali e non simulati, un “situazionismo dei corpi” di prove “al limite” che descrivono la coppia e le sue dialettiche. Mentre nella danza i “solo” di Trisha Brown e Simone Forti modificano la gestualità femminile e ne reinventano il senso di forza e autonomia fisica. Nel presente Eleonora Chiari e Sara Goldschmied, Silvia Giambrone e altre ripercorrono il senso dell’attivismo di quegli anni. Il lavoro più forte di questa nuova ondata è forse quello di Chiara Fumai – artista che si è recentemente tolta la vita –, un video proiettato su un vasto schema del pensiero di Valerie Solanas. La Fumai scandisce a voce alta e chiara il radicalismo “estremo” dell’autrice di SCUM = Society for cutting up men e durante la lettura maneggia un grande coltello, anche se sarà con una rivoltella che la Solanas sparerà a Andy Warhol, per liberarsi, come disse, “della sua influenza”.

George Drivas, Case Study, 2007. Still da video

LA MONOGRAFICA DI GEORGE DRIVAS

Curato da Daphne Vitali, l’interessante e poco noto (in Italia) lavoro di George Drivas (Atene, 1969) si rifà al cinema d’artista e sperimentale e alla Nouvelle Vague, scegliendo l’immaginario fantascientifico, e rifacendosi al Godard di Alphaville come al Chris Marker di La Jetée. Fantascienza distopica severamente rappresentata con un bianco e nero d’epoca che sa straniare, paesaggi che possono essere forse Berlino e forse Atene o nessun luogo. Spazi vuoti, estranei, gelidi come i film di Matthew Barney. Personaggi muti e impassibili e musica elettronica ossessiva a commentarli.

La tecnica visiva usata è lo still-frame, sequenze d’immagini fisse poi collegate da dissolvenze continue, secondo le strategie del cinema di ricerca per spezzare il concetto di fedeltà di rappresentazione e asserire l’indipendenza dell’immagine cine/video dalla realtà cine/televisiva. Alfred Hitchcock diceva che “la realtà è a Colori e il Cinema è in Bianco e Nero”. Questo fa Drivas, suggerendo nelle sue immagini una metafora della realtà della Grecia e forse dell’Europa.

‒ Lorenzo Taiuti

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati