Dialettica del silenzio. Da Mallarmé a Giacometti, la retorica dei pieni e vuoti

Le politiche e le poetiche del silenzio hanno una lunga storia. Dal gesto di resistenza di Giordano Bruno fino a Critica e verità di Roland Barthes o la rinuncia ai segni della Sontag

“Ognuno sa per esperienza che le parole, punteggiate da lunghi silenzi, acquistano più peso”, osservava Susan Sontag in un saggio memorabile del 1967 dal titolo L’estetica del silenzio.

Il silenzio nella visione di Sontag era una strategia in funzione della “trasvalutazione dell’arte”, vale a dire un rovesciamento radicale dell’orgia dei segni che occupano e colonizzano la nostra facoltà di immaginazione. Il silenzio in questa prospettiva è un arresto del tempo del consumo di immagini, suoni e parole. Come accade nell’eccesso di consumo di altre sostanze nei rituali di massa.

Un colpo di dadi non abolirà mai il caso: da Mallarmé a Dorfles

L’ipertrofia segnica secondo Gillo Dorfles equivarrebbe a un “nuovo tribalismo”, dove prevale solo l’impulso o l’ossessione al consumo, cioè una specie di coazione a ripetere. “Al di là del principio del piacere è un al di qua del principio nel ripetere la stessa cosa”, con ossessione. Ma non bisogna mai dimenticare il silenzio politico: quello imposto dal potere di turno a cui si adeguano schiere di mercenari d’ogni specie. È il silenzio più brutale, il silenzio senza condizioni, se non al prezzo della propria vita.

Le politiche e le poetiche del silenzio hanno una lunga storia. L’ultima parola di Giordano Bruno, arso vivo per eresia a Campo de Fiori a Roma, è stata quella di tagliarsi coi denti la lingua e sputarla in faccia al boia. Ci sono silenzi che deviano le nostre certezze. Come gli spazi bianchi del poema di Mallarmé Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, in cui avverte il lettore che “sono i ‘bianchi’ ad assumere importanza”.

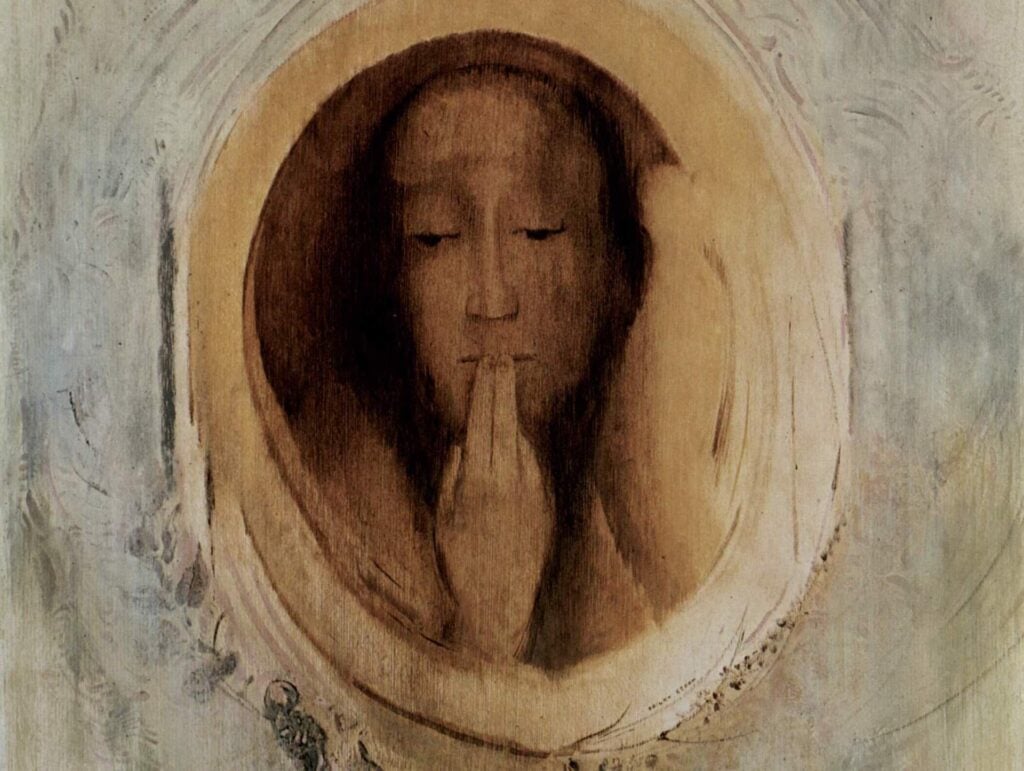

Il silenzio dei bianchi: Alberto Giacometti

Qui il silenzio dei bianchi assume la posizione dell’imprevedibilità, dove un verso o un’immagine all’altezza di uno sguardo, azzera il soggetto che lo incontra. Ci si aspetta qualcosa di prevedibile… e invece nulla, o il contrario. In questo scenario si potrebbe aggiungere che ogni epoca non preesiste ai silenzi che la esprimono. Rilke pensava che il presupposto dello “svuotare” consistesse nella capacità di capire di cosa si è “pieni”. Si potrebbe vedere nel “pieno” l’equivalente del mito dello “sviluppo”, una specie di ipercrescita, che corrisponde ad una ripresa dell’ideologia escatologica: prosperità e benessere per tutti a partire dal volto commerciale dell’estetica. Oppure vedere nella saturazione mediatica dei segni (e delle immagini) una specie di rivolta delle apparenze. Si volgono verso di noi come guerrieri pronti ad avere il nostro sguardo, e prendere in ostaggio l’esigenza di una pausa, di un intervallo… di un silenzio. Ma il frastuono dei segni, come un riflesso condizionato, non fa che aumentare il prestigio del silenzio.

Il poeta Francis Ponge poetava sul “partito preso delle cose”, cioè dare la parola al silenzio degli oggetti o al materialismo degli oggetti. E anche il grande drammaturgo Samuel Beckett, quando chiese a Giacometti di allestire il suo capolavoro Aspettando Godot (1952), questi si limitò al quasi-nulla. Un simulacro di albero senza foglie e pochi rami. Beckett ne fu felice. L’eccesso scenografico avrebbe compromesso il suo dramma.

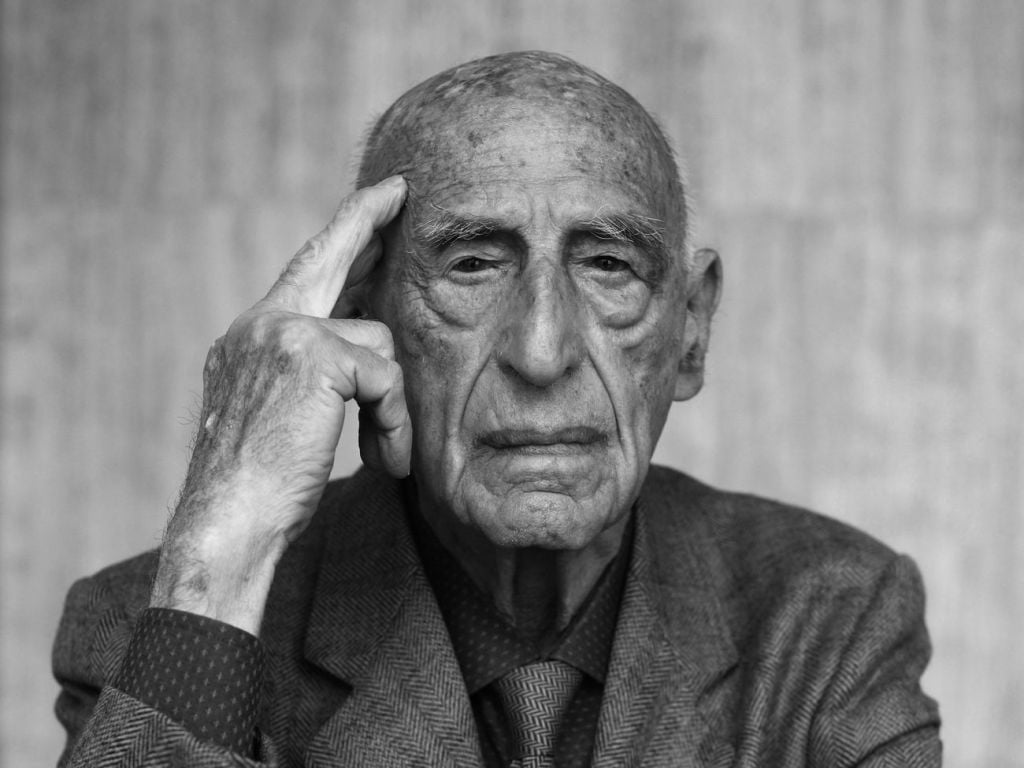

Critica e verità: Roland Barthes

D’altra parte, la gioia di godere dell’eccesso di segni è una gioia oggettiva. Chi non ha mai provato l’esperienza di abbandonarsi al flusso ininterrotto del consumo di visioni d’ogni specie?

Roland Barthes nel 1965 pubblica Critica e verità. Deliberatamente lasciò delle pagine vuote con la frase “pagina lasciata intenzionalmente vuota”. Qui l’indicazione referenziale contraddice l’esistenza stessa della pagina vuota. Affinché il soggetto sia posseduto dal vuoto o dal silenzio è necessario che si spossessi del pieno di segni.

Il silenzio in questa prospettiva appare come un’anti-filosofia della pervasività totalitaria dei segni. È necessario che ciò che resta del soggetto si spossessi di questa coazione a fagocitare ogni cosa come un ventre affamato, un leviatano che ingoia ogni cosa pur di nutrirsi e sopravvivere alla propria condizione di schiavo del consumo.

La differenza tra pieno e vuoto secondo Roland Barthes

Barthes, dopo un soggiorno in Giappone, nota la differenza tra pieno e vuoto (o tra rumore e silenzio) fornendo un esempio gastronomico: “qui la leggerezza del brodo, fluido come acqua, il pulviscolo di soia o di fagioli che vi galleggia, la scarsità delle due o tre cose solide (fili d’erba, filamenti, particelle di pesce) che solcano fluttuando questa piccola quantità d’acqua, dànno l’idea di una densità chiara, d’una nutrizione senza grassi, d’un elisir tanto più corroborante quanto più puro: qualcosa d’acquatico… di delicatamente marino”.

Ecco, in questa semplice testimonianza il nostro “grasso” consumistico, equivalente anche del “pieno” di informazioni, pieno di immagini, pieno di qualsiasi altra cosa che non tollera altra esistenza.

Il frastuono, il rumore, oggi, se hanno un senso, non è d’ordine estetico, ma politico e sociale.

Marcello Faletra

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati