Auguri Monica Vitti! La grande attrice compie novant’anni

Interprete di pellicole memorabili al fianco di registi del calibro di Michelangelo Antonioni, Ettore Scola e Mario Monicelli, il 3 novembre l’attrice raggiunge il traguardo dei 90 anni. Ne ripercorriamo la carriera

Compie novant’anni la nostra attrice più completa, capace di passare in modo naturale e brillante dal dramma più cupo alla commedia più esilarante. Monica Vitti (Roma, 1931) rimane infatti un modello ineguagliato di bravura e di fascino, di intelligenza e di carattere.

La prima parte della sua carriera è indissolubilmente legata alla figura e all’opera di Michelangelo Antonioni, con il quale ebbe anche una relazione sentimentale (suggellata dalla “Cupola”, la villa progettata per la coppia dall’architetto Dante Bini in Costa Paradiso, Sardegna): divenne infatti la protagonista della cosiddetta “tetralogia dell’incomunicabilità”, composta da L’avventura (1960), La notte (1961), L’eclisse (1962) e Deserto rosso (1964).

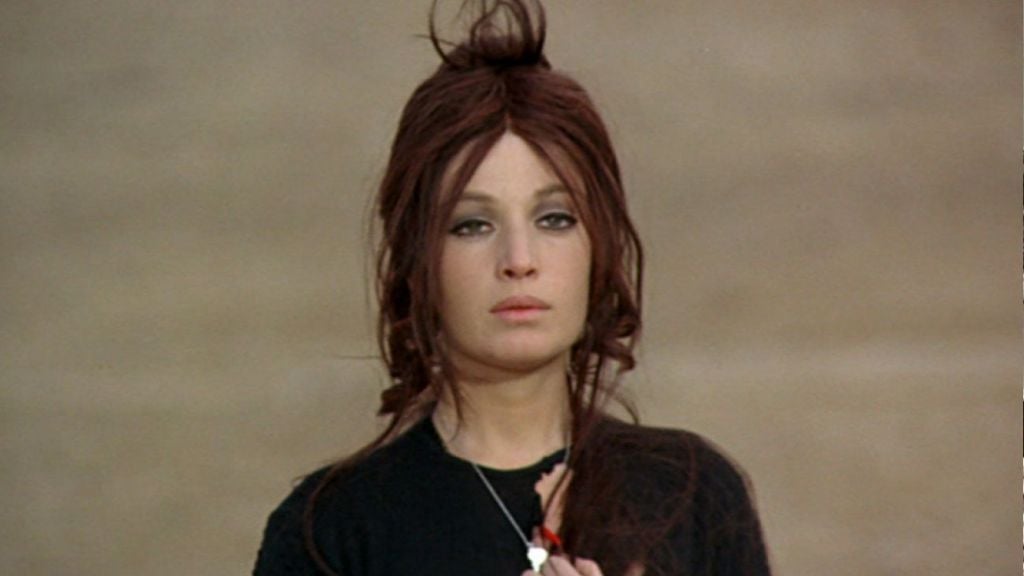

Monica Vitti ne L’eclisse (1962) di Michelangelo Antonioni

L’ECLISSE

Nei famosi minuti finali de L’eclisse, la cinepresa abbandona lei per concentrarsi sugli elementi del paesaggio urbano (edifici, piante, strade, oggetti, luci). È Monica Vitti a dare corpo alla visione del regista, a questa alienazione che impedisce a Vittoria, dopo aver lasciato l’architetto Riccardo, di costruire un rapporto autentico con il cinico agente di cambio Piero (Alain Delon), e a realizzare per noi sullo schermo quella misteriosa “inattività” che secondo Alain Resnais agisce i personaggi del film: l’esplorazione del mondo esteriore e della realtà sociale tipica del Neorealismo cede qui il passo a, e si integra con, l’analisi lucida dello spazio interiore. Lo spazio urbano – con richiami precisi e puntuali alla pittura metafisica, e con significative anticipazioni dell’Arte Povera – si trova al centro di questa scoperta e perdita dell’identità.

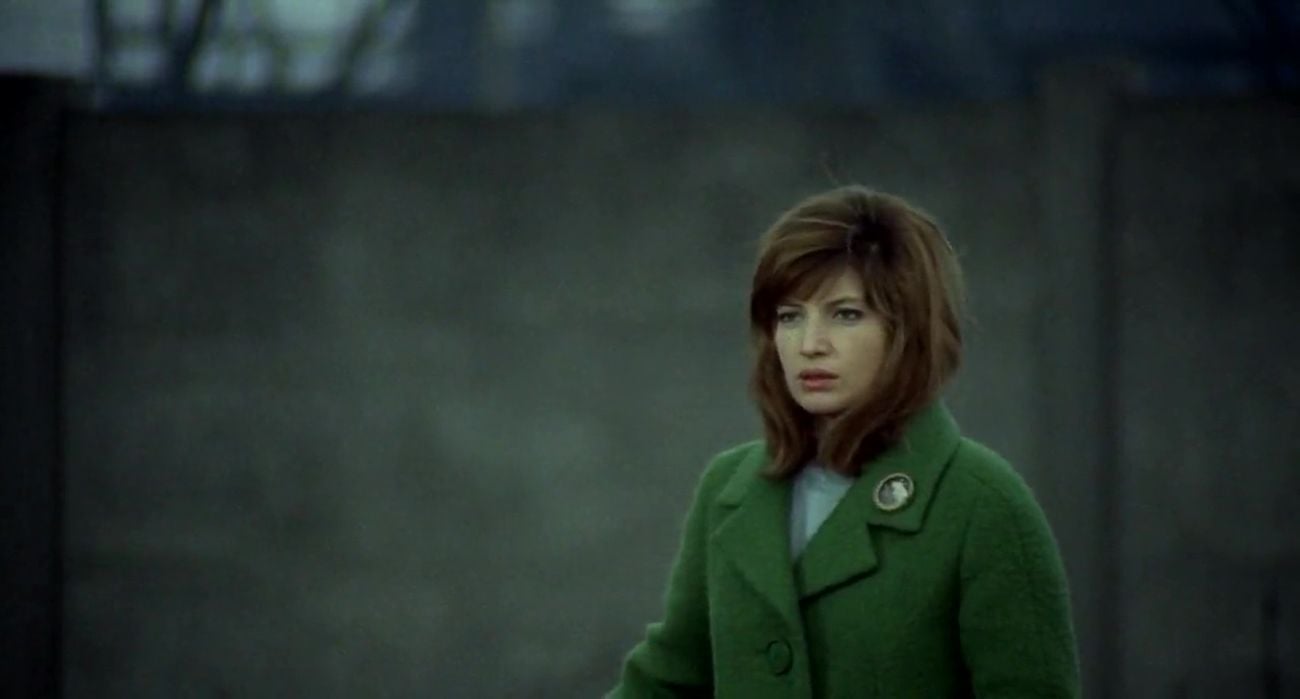

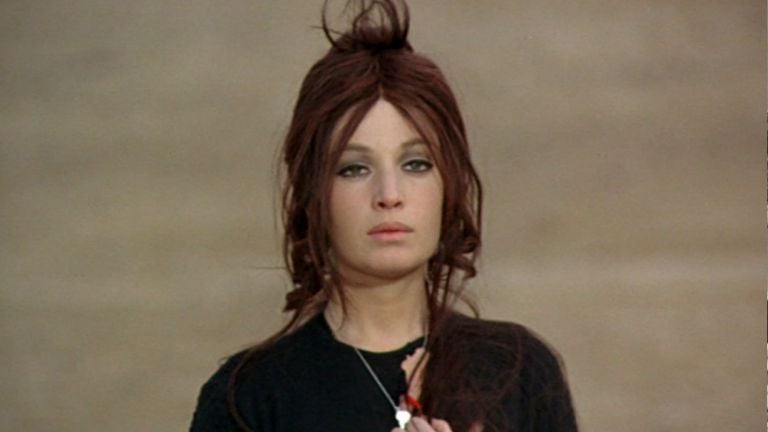

Monica Vitti in Deserto rosso (1964) di Michelangelo Antonioni

DESERTO ROSSO

Questo processo viene portato alle estreme conseguenze nel capitolo successivo, Deserto rosso, ambientato a Ravenna. Giuliana è sposata con un ricco e indifferente industriale, e conosce Corrado, in procinto di salvare la fabbrica del padre; il contesto è quello dell’Italia del boom, un paesaggio desolato costellato di strutture industriali e macchine che compongono un ambiente nuovissimo e alieno. Un ambiente che Giuliana – traumatizzata da un incidente automobilistico non grave – percepisce e vive come ostile: i colori sono la funzione e lo strumento di questo progressivo scollegamento da una realtà irriconoscibile.

La fine degli Anni Sessanta coincide con la seconda fase della carriera di Monica Vitti: se il primo a scoprire la verve comica dell’attrice fu Mario Monicelli ne La ragazza con la pistola (1968), si deve al genio di Ettore Scola la piena valorizzazione di questo talento.

DRAMMA DELLA GELOSIA

Tra i tantissimi meriti di Dramma della gelosia – Tutti i particolari in cronaca (1970), infatti, c’è la capacità (e il coraggio) di condurre uno smontaggio non solo di una certa seriosità del cinema italiano nei primi Anni Sessanta, ma anche dei miti dell’italianità appena costruiti (Mastroianni sex symbol, la Vitti appunto simbolo fino a poco prima dell’alienazione e dell’incomunicabilità): l’effetto di shock è garantito e deflagrante, forse meno evidente per noi a cinquant’anni di distanza ma perfettamente ricostruibile da un punto di vista storico e critico. Dramma della gelosia ci ha regalato alcune scene indimenticabili, tra cui ricordiamo almeno l’incontro tra Adelaide e Oreste alla Festa dell’Unità, quella in cui i due protagonisti si amano perdutamente su una spiaggia sporca e inquinata molto pasoliniana, cosparsa di “catrame, gatti morti, cinte erniarie, guanti de Parigi!”, la scena a casa del ricco macellaio ‘Ambleto’ Di Meo, la visita dallo psicologo.

Alberto Sordi e Monica Vitti in Polvere di stelle (1973) di Alberto Sordi

IL SEGRETO DELL’AUTOIRONIA

Il nuovo corso della Vitti verrà poi confermato da altri personaggi memorabili, come la soubrette Dea Dani di Polvere di stelle (1973, di e con Alberto Sordi), come Teresa la ladra (Carlo Di Palma 1973), tratto da Memorie di una ladra (1972) di Dacia Maraini, e come la Lisa Stefani de L’anatra all’arancia (Luciano Salce 1975). Il segreto di Monica Vitti e delle sue interpretazioni – che poi, ovviamente, segreto non è – è quello dell’autoironia che informa sempre e comunque la sua indagine raffinata e spassosa del carattere italiano: così come il gruppo glorioso formato da Sordi, Mastroianni, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman ha scavato per un ventennio abbondante nell’identità collettiva, lei insieme a Stefania Sandrelli ha rappresentato il volto femminile di quella enorme operazione di autoanalisi, priva di autocommiserazione, che è stata la commedia all’italiana.

‒ Christian Caliandro

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati