Cambiamo le città per abitarle. Intervista con l’urbanista Elena Granata

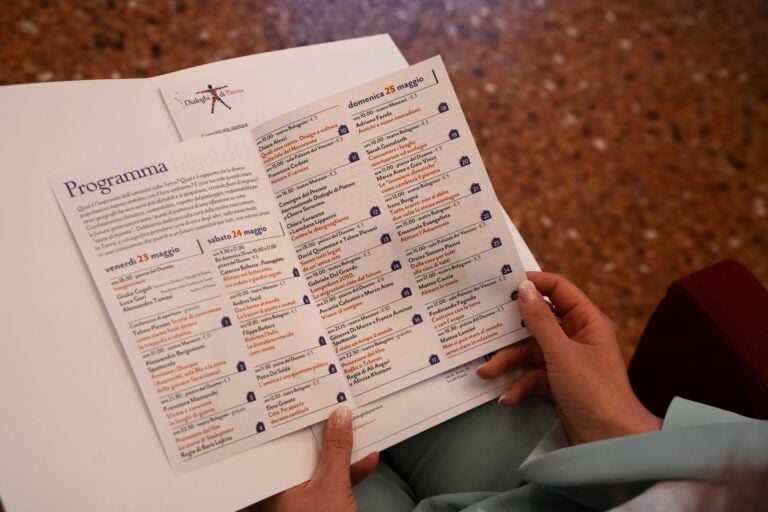

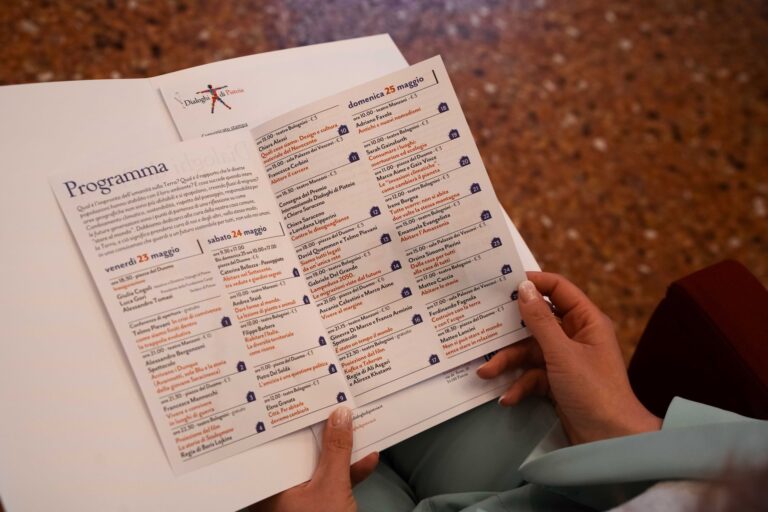

Ospite della XVI edizione del festival di antropologia del contemporaneo “Dialoghi di Pistoia”, che quest’anno esplora il tema “Stare al mondo: ecologie dell’abitare e del convivere”, l’urbanista Elena Granata spiega in questa intervista le traiettorie della sua ricerca e le ragioni del suo impegno civico

Una conversazione a tutto campo con Elena Granata, professoressa di Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e vicepresidente della Scuola di Economia Civile. Autrice prolifica e apprezzata, affianca da tempo all’attività accademica un inteso impegno pubblico, occupandosi di città, ambiente, cambiamenti sociali tra le persone. Al festival Dialoghi di Pistoia (fino al 25 maggio, a Pistoia) partecipa con una riflessione sul futuro delle città.

Intervista all’urbanista Elena Granata

Alla Biennale Archiettura 2023, quando per il Padiglione Italia è stato scelto il collettivo Fosbury Architecture, eri tra i dieci candidati invitati dal MiC a sviluppare una proposta. Come sarebbe stato il tuo padiglione?

L’avrei incentrato su chi sono oggi i trasformatori delle città e dei territori. In effetti avrebbe avuto una qualche analogia con l’intuizione di quest’anno di Carlo Ratti, che riconosce come artefici della trasformazione delle figure ibride: io le chiamo placemaker, ma possono anche essere diverse forme di intelligenza.

Citi Ratti. Hai commenti sulla 19. Mostra Internazionale di Architettura?

Quello che mi pare debole, molto debole, è lasciar passare l’idea che la trasformazione dei territori avvenga solo per accumulazione progressiva, ovvero senza un’intenzione, senza una volontà, senza un pensiero largo.

Invece?

Invece la mia idea di trasformazione ha dentro un’anima, una volontà appunto. C’è la sensazione che tutto possa avvenire “accumulando cose”, anche di segno paradossalmente opposto. E questo mi sembra un limite.

Cosa intendi?

È come se risolvendo i problemi caso per caso, accumulando progetti di segno opposto, ci sottraessimo alla responsabilità di prevedere, immaginare, costruire. Noi abbiamo una responsabilità di scelta radicale, ma non di scelta nella curatela: di scelta di opzioni per il futuro. Sappiamo che alcune cose faranno malissimo al pianeta e altre benissimo. Sappiamo che ci sono progetti iniqui e ingiusti per le nuove generazioni, mentre altri porteranno miglioramento. Penso che oggi si debba dire da che parte stiamo. E per farlo non basta accumulare.

Cosa occorrerebbe?

Bisogna metterci la faccia: con le persone, i progetti, le università. Va fatto in modo forte, radicale, autoriale. Perché le cose non si aggiustano da sole o concependo l’architettura e l’urbanistica una “mano invisibile”. Servono militanza, presenza radicale, dissonanza. Questo l’avrei detto chiaro, nel “mio” Padiglione Italia.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Elena Granata ospite al festival “Dialoghi di Pistoia”

La tua attività pubblica è intensa: libri, stampa, festival, tra le persone, in tv. Cosa ti sprona a esporti?

Si tratta di un’assunzione di responsabilità e di libertà. Chi è nella possibilità di parlare con libertà, indicando le strade e sollecitando risposte, ma non lo fa è colpevole. È questo ciò che rimprovero e quindi pratico l’opposto. C’è un appiattimento della nostra categoria, soprattutto di chi ha un ruolo pubblico. Io sono assunta e pagata dai cittadini, penso di avere un dovere di restituzione più grande degli altri, perché mi è stato conferito un ruolo che è una fortuna. Questo privilegio non è semplicemente per la mia carriera personale, ma è per la costruzione di un mondo diverso. Noi rispondiamo alle persone, non a rettori, sindaci, fondi mobiliari. Penso che non avere più nelle corde il senso del ruolo civile e pubblico degli accademici oggi sia uno dei problemi più grandi della distanza tra i saperi e la vita delle persone. Abbiamo, grazie alle persone, la fortuna di poter fare il lavoro più bello del mondo, che è insegnare, fare ricerca e poterci esprimere liberamente. Se questo resta però un privilegio, diventiamo una casta: tante volte l’abbiamo fatto.

Dalla tua posizione, credo che riesci a registrare come sta mutando l’opinione pubblica sui temi della città, dell’ambiente, dello spazio pubblico. Evidenzi un cambio di paradigma su questioni a lungo considerate “da architetti”?

Incontro persone che hanno una qualità di informazione e una competenza così diffusa che un tempo sarebbero state inimmaginabili: prendono appunti, si incaricano di andare a restituire ai propri sindaci un’intenzione. A Bergamo, l’altro giorno, delle signore si informavano su cosa si può fare per chiedere un piano del clima alla propria amministrazione. Sento che c’è una coscienza collettiva e, alcune volte, è molto più forte di quello che viene rappresentato. Tutto questo è possibile anche grazie a tanta buona comunicazione su questi argomenti, ai social, ai testimonial. Assistere a tutto questo è anche il motivo che mi fa viaggiare in giro per l’Italia con tanta voracità e intensità: ogni volta, in ogni luogo, capisco che si possono attivare localmente risorse di militanza, di presenza, di progetto. Le persone sono pronte. Ed è un segno veramente incoraggiante.

Il tuo intervento a Pistoia ha un titolo inequivocabile: “Città. Per abitarle dovremo cambiarle”. Da dove si inizia?

Intanto riconoscendo lo scarto crescente tra la realtà e le aspettative diffuse, ovvero tra quello che vorremmo trovare davvero in una città. Con il Covid abbiamo sognato di disporre di più spazio pubblico, più verde, più lentezza, più sicurezza. Poi lo abbiamo rimosso. E oggi ci ritroviamo una tensione molto più forte di prima della pandemia: la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi e la mercificazione delle città e, in direzione divergente, un’aspettativa di benessere, incontro, qualità della vita, verde e di risposte alla crisi climatica. Che cosa si può fare? Restituire cittadinanza a questi bisogni. L’alternativa è spaccare la comunità, come in parte sta succedendo, tra grandi conflitti e l’abbandono delle città da parte del ceto medio che lavora, di giovani e famiglie.

Spopolamento, crisi abitativa e destino delle città secondo Elena Granata

Facevi riferimento alla pandemia. Mi pare che i “veri sconfitti”, o i rimossi, siano quei territori marginali o spopolati a lungo immaginati come la dimensione ideale per il ritorno alla vita vera. Cos’è successo poi?

È un tema che mi piacerebbe studiare nei prossimi anni. Durante il Covid, abbiamo avuto una “sbandata sentimentale” (anche legittima) per quei luoghi. Con grande forza vorrei sottolineare che l’abbandono del territorio, nella stragrande maggioranza dei casi, non è un processo spontaneo, magari viene teorizzato come una fatalità. Ma l’abbandono è frutto di un’intenzionalità politica: è una politica urbanistica. Anzi, è stata la politica urbanistica più forte dell’Italia negli ultimi 50 anni e la produzione di abbandono è ancora in corso.

Avviene solo da noi?

Osservando Svizzera, Francia o Germania, notiamo che non c’è un abbandono come in Italia: lì, una volta che un bene viene abbandonato, in tempi molto stretti viene rigenerato e riutilizzato. Così si consente alle comunità di rimanere nei territori. Forse la maggior parte dei borghi italiani sarebbe morta comunque, ma una gran parte del territorio e delle aree interne sarebbe ancora abitabile se non avessero tolto presidi sanitari, scuole, uffici comunali, servizi. E se le banche non avessero smantellato gli sportelli locali, così utili per le aziende.

Torniamo alla città: premesso che ognuno può disporre liberamente dei beni di cui detiene la proprietà, quali incentivi potrebbero incoraggiare i proprietari a mettere a disposizione di studenti o famiglie un bene per lungo tempo, provando a spezzare la tendenza che sta trasformando i centri storici, come quello di Firenze?

Abbiamo di fronte un problema culturale. Non solo economico, ma di visione, di valori, di paure ancestrali legate al bene casa, ultimo baluardo dell’identità italiana. E quello a cui assistiamo ci dice tanto del modello economico attuale. Spesso si tratta di avidità; tante volte quella scelta riflette un bisogno: ci sono casi in cui la rendita che il proprio appartamento può produrre è l’unica fonte di reddito per una famiglia o un giovane. Per me l’ossessione è cominciare a vedere come le cose sono connesse fra di loro.

Ovvero?

La crisi abitativa è legata alla crisi del lavoro povero, che è legata alla crisi del senso delle città, che è legata alla finanza, che è legata ai grandi brand che impongono un modello capitalista fondato sull’estrattività, come poi Sara Gainsworth spiega bene nel suo libro L’Italia senza casa. L’importante è cogliere questo nesso strettissimo tra le cose, la cui sintesi efficace risiede nel fatto che tutto diventa merce: la salute, la scuola, la città, il lavoro, il lavoro povero fatto da schiavi. Tutto questo va spezzato, ma è complicatissimo farlo, proprio perché tutto è connesso con tutto. Non si tratta di produrre solo più case pubbliche (come pure dovremmo fare): non risolveremo il problema, se non affrontiamo anche le questioni del lavoro, dei servizi sul territorio, della salute. Va quindi riattivato il mercato dell’affitto e vanno posti limiti all’affitto breve, che deve riguardare una quota del patrimonio: si fa in tutta Europa, in Italia sembra un tabù. Dobbiamo offrire risposte abitative alle persone fragili, oggi scomparse dall’agenda politica.

La sanità in Italia e la mancata progettazione degli spazi di attesa negli ospedali

Al centro della tua attuale ricerca ci sono gli spazi di attesa. Saranno il fulcro di un prossimo libro. Quando uscirà?

Spero entro il 2025. Ci tengo molto che veda la luce perché ha coinciso con la mia intensa frequentazione degli ospedali in questi ultimi tre anni. Il tempo di malattia ha corrisposto con il tempo della ricerca: un po’ come la maternità, anche la malattia fa vedere tante cose. Ho avuto accesso a luoghi che non avevo mai visto, perché sono sempre stata una donna sana. Mi sono resa conto che c’è una non progettazione dello spazio dell’attesa e dell’accompagnamento. Ci sono ospedali con sale operatorie bellissime, ma il luogo dove viene comunicata una diagnosi (magari infausta) a una persona è deprivato e deprimente. La sala d’attesa che precede la cura, la diagnosi, la terapia, gli ambienti per l’accompagnamento, per l’avvicinamento dei parenti, per il disagio mentale sono i più poveri. I dati sulla violenza negli ospedali indicano che avviene sempre nella sala d’attesa (o nei corridoi): è nel luogo in cui le persone sono più sofferenti che si registra il più alto degrado architettonico.

Forse, almeno lì, può essere più facile cambiare qualcosa, rispetto a intervenire nelle città…

Con poco si potrebbe fare la rivoluzione. È una dimensione spaziale che spesso sfugge alla progettazione più compiuta e questo riflette anche un certo atteggiamento di mancanza di cura collettiva, degli uni verso gli altri. Dobbiamo recuperare quello sguardo minuto che tiene insieme il pensiero largo. Con l’attenzione minuta verso lo spazio di prossimità, lo spazio domestico o non domestico della cura, verso gli anziani, i bambini, verso l’ultima stagione della vita, potremmo rimettere insieme tutto: “dal cucchiaio alla città” per me oggi diventa “dalla sala d’attesa alla città”. Ma questo richiede un’attenzione materna che per tanto tempo, come architetti, non abbiamo avuto. Perché il pensiero femminile si accorge delle cose che nessuno coglie: noi le vediamo e le sentiamo. Con gli occhi, ma anche con e dentro il nostro corpo.

Valentina Silvestrini

Scopri di più

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati