Roberto Costantino, l’artista che parla di iconoclastia

Artista, editor per “Flash Art” fino al 2001, scrittore. Sono tante e non sempre incasellabili le attività compiute da Roberto Costantino, il cui ultimo saggio prende in esame l’idea di iconoclastia rapportata all’arte contemporanea

È davvero difficile inquadrare uno come Roberto Costantino (Burgsteinfurt, 1965), perché è un artista che si è mosso tra la fine degli Anni Ottanta e il primo decennio del XXI secolo in modi talmente inusuali da risultare a volte indecifrabili. Ma se si legge il suo percorso alla luce della “guerra delle immagini” che caratterizza oggi il nostro vivere sociale e mediale, allora possiamo dire di essere davanti a un anticipatore, un pioniere, uno che ha fatto del lavoro sulle e dentro le immagini non un esercizio retorico, ma una prassi di vita.

INTERVISTA A ROBERTO COSTANTINO

Solo ora mi rendo conto che ci conosciamo da quasi trent’anni – e, a considerarli bene, non sono pochi. Ci racconti i tuoi esordi come artista?

Ho fatto la mia prima mostra nel 1984, nello Studio di Corrado Levi a Milano. Era una collettiva, Dall’olio all’aereoplanino, con cui Corrado Levi inaugurava il suo studio. Avevo conosciuto Corrado Levi frequentando il suo corso di Composizione architettonica al Politecnico di Milano, un corso straordinario e la mia partecipazione, il mio esordio è avvenuto in seguito a una serie di circostanze anche casuali. Ricordo che in mostra Corrado aveva raccolto opere di Ringo, il noto parrucchiere di tendenza della scena New Wave a Milano, il DJ del Plastic, Nicola Guiducci, James Nares della mitica band No Wave dei Contortions di New York, ma anche pittori in senso classico come Luigi Stoisa e Vittoria Chierici. Poi, quell’anno avevo avuto modo di conoscere Sylvano Bussotti, grazie a un caro amico, Mauro Castellano, che frequentava la mia stessa scuola di pianoforte. A Bussotti erano piaciute le mie immagini e mi aveva invitato a esporle al Castello Colonna di Genazzano nell’ambito del primo Festival del Bussotti Opera Ballett. Dopo sono seguite molte mostre, allo Studio Leonardi di Genova, nella galleria di Luciano Inga Pin a Milano, al Castello di Volpaia di Luciano Pistoi in una mostra curata da Giacinto Di Pietrantonio e Loredana Parmesani, alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, allo Studio Cavalieri di Bologna, al Trevi Flash Art Museum, alla Galleria Artra a Milano, alla Galleria Pinta di Genova, alla Gallery a Milano, alla Galleria di Francesco Masnata a Genova eccetera.

Facciamo un salto a oggi. Nel tuo ultimo libro, Cloaca. Icone dell’arte e della merce, uscito per Postmedia, dai un ampio spazio a episodi di iconoclastia, iconofilia e altre stravaganze che vanno da Duchamp all’Imaginary Museum di Hans Hollein. Che ne dici di quel che è successo alla Gioconda poche settimane fa? Davvero, come diceva Duchamp, a furia di essere guardata ha perso il suo sorriso?

A dire il vero, il vandalo non ha colpito la preziosa tavola in legno su cui la Monna Lisa è stata dipinta, anche se la Monna Lisa era il bersaglio. Quanto è stato colpito è il dispositivo di protezione, la vetrina che separa Monna Lisa da noi e attraverso cui abbiamo modo di vederla. Una vetrina che funziona come un filtro, se non come uno schermo, che ci restituisce l’immagine della Monna Lisa altrimenti inguardabile per ragioni di sicurezza e tutela dell’originale che permane inaccessibile. Dunque, siamo di fronte a un gesto meramente simbolico pur nella sua violenza, un gesto che prosegue la storia dei détournement che nel corso di oltre un secolo la Monna Lisa ha dovuto subire. E il caso vuole che si tratti dell’ennesima immagine virale della Gioconda detournata che circola nel web e quanto vediamo in rete – è lì che tutti quanti abbiamo visto la Mona Lisa imbrattata dalla crema di una torta che le è stata scagliata contro – è un’immagine che inevitabilmente rimanda all’infinita schiera di détournement che la Monna Lisa ha subito da quando è diventata veramente famosa. E famosa lo è diventata su scala planetaria dopo che era stata trafugata a inizio Novecento da un pittore ovvero un imbianchino italiano, Vincenzo Peruggia, che l’aveva tenuta nascosta sotto il tavolo nel tinello della sua casa di campagna. Immaginatela sotto il tavolo, la Monna Lisa. Ci si doveva mettere a carponi, per poterla guardare, dal basso verso l’alto, scomodi e di traverso. Da allora, dopo che era stata ritrovata, anche se è stata blindata al Louvre, la Monna Lisa l’abbiamo vista in ogni dove e per qualsiasi fine. Aveva dato il la, come sappiamo, il grande Duchamp, che le aveva fatto crescere baffetti e pizzetto, ma poi l’abbiamo rivista anche grazie a Kasimir Malevich, marchiata in volto con una X. Poi, aveva pensato bene di violentarla anche Fernand Léger, mostrandocela con un grande mazzo di chiavi in mano, ma lo storytelling dei détournement della Monna Lisa, a un certo punto, ha subito un’accelerazione all’altezza dei tempi e ha dato luogo a una storia pressoché infinita.

Spiegaci meglio.

Con la sua immagine, per violentarla, hanno fatto i conti Salvador Dalí, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Jean Michel Basquiat, Mike Bidlo, Keith Haring, fra gli altri ma, piano piano, e già molto tempo fa, la Monna Lisa ha travalicato i confini del piccolo mondo dell’arte, anche se c’è voluto un bel po’ di tempo per farla finire sugli scaffali dei supermercati. Di détournement in détournement, la Monna Lisa abbiamo iniziato a vederla conciata in tutti i modi. Comunque, i più, dalle nostre parti, l’hanno vista con la frangetta, i cappelli mossi e al naturale in un trittico che ci invitava a bere un’acqua minerale fra le tante. Ancora, tanto per esagerare, con la svolta epocale delle bacheche digitali dei social, per vocazione oscene e onnipresenti, la proliferazione delle immagini della Monna Lisa è divenuta esponenziale, per essere un passatempo alla portata di tutti, un passatempo moltiplicabile all’infinito, senza ordine e criterio, per avere una Monna Lisa, di volta in volta, subito deperibile ma sempre condivisibile, fra conati di vomito, anzi di immagini, da cui siamo stati sommersi piano piano. Insomma, le immagini di questi giorni, provenienti dal Louvre, equivalgono a tutte le immagini della Monna Lisa che abbiamo conosciuto attraverso i détournement che ha subito. L’iconoclasmo che aveva la sua ragione d’essere nella distruzione delle immagini è divenuto, ormai da moto tempo, il modus operandi attraverso cui si riproduce la “società dello spettacolo” che ha fatto sua anche questa distruzione, rendendola finalmente produttiva.

Quindi è una storia diversa da quella che racconti in Cloaca e che riguarda lo Sposalizio della Vergine di Raffaello?

È tutt’altra storia. Nel 1958, uno squilibrato, un pittore di nome Nunzio Van Guglielmi, era entrato nella Pinacoteca di Brera, nella saletta progettata dall’architetto Portaluppi dov’era conservata la tavola di Raffaello e qui l’aveva colpita più volte con un punteruolo e a martellate. I giornali avevano dato un gran risalto all’evento, la Domenica del Corriere aveva pubblicato una bella illustrazione in quarta di copertina di Walter Molino, che ritraeva appunto il Guglielmi mentre si scagliava contro la tavola di Raffaello. Dopo questo gesto, il Guglielmi era stato internato in un ospedale psichiatrico, ma il caso vuole che alcuni giorni dopo l’Internazionale Situazionista facesse circolare un volantino con cui richiedeva la liberazione del Guglielmi, giungendo ad affermare che il vero crimine commesso aveva avuto luogo con il suo internamento in un ospedale psichiatrico. Per l’I.S. è come se Van Guglielmi avesse addirittura preso due piccioni con una fava: il suo era un gesto ostile sia nei confronti della Chiesa che dei Musei – era un gesto che colpiva, in un colpo solo, sia un’immagine religiosa che un’opera d’arte. Così, i membri dell’I.S., sedotti ed eccitati dallo scellerato gesto di un esaltato come Nunzio Van Guglielmi, ne prendono le difese, approvano quanto ha fatto e lo affermano spudoratamente. Insomma, allora, negli Anni Cinquanta del Novecento, l’iconoclasmo aveva ancora la pretesa di essere un’arma contro i valori dominanti, mica di incarnarli come è avvenuto poi, paradossalmente. L’attentato all’opera di Raffaello, colpita con punteruolo e martello, era per l’I.S. un pretesto per regolare i conti con il “potere”; allora vi era un ampio spazio per una parola – rivoluzione ‒ e in nome di questa parola l’I.S. considerava la distruzione di un’opera di Raffaello anche opportuna, in uno stato di guerra, per far prevalere i propri fini.

Roberto Costantino, Cloaca. Icone dell’arte e della merce (Postmedia Books, Milano 2021)

LA STORIA PROFESSIONALE DI ROBERTO COSTANTINO

Anche se ci conosciamo davvero da tanti anni, in un recente incontro all’Accademia di Belle Arti di Brera, nel maggio di quest’anno, ho scoperto molte cose che non sapevo. Intanto non sapevo che l’immagine della tua prima fanzine, Il Ruolo, rappresenta nientemeno che Albert Speer, l’architetto di Hitler. Ci racconti dell’avventura Le Rôle?

Albert Speer era ritratto nella copertina de Il Ruolo, un silent book che avevo pubblicato nel 1989, grazie al sostegno di due gallerie con cui collaboravo all’epoca, lo Studio Leonardi di Genova e lo Studio Oggetto di Milano. In questa immagine di copertina si vede Albert Speer mentre lavora alla progettazione di una di quelle parate oceaniche delle cui coreografie e architetture era responsabile per il Terzo Reich e per cui è rimasto famoso. Qui vediamo Speer mentre muove con le sue dita dei soldatini di piombo che, come delle marionette, sistema come si deve in una sorta di maquette. Un’immagine potente e direi piuttosto significativa che rappresenta l’azzeramento dell’individuo in un corpo sociale che si fa massa eterodiretta e adorante. Ma quanto più importa sono le immagini che vanno a comporre questo libro senza parole.

Ovvero?

Il libro raccoglie una serie di dittici composti da immagini xerografiche a bassa definizione e ogni dittico è composto da una nota opera tratta dalla storia dell’arte che è messa a confronto con un’altra immagine tratta da qualsiasi altro ambito, come ad esempio la pubblicità, la cronaca, lo sport, la moda eccetera. Insomma, in questo silent book si guarda alla realtà come a una struttura suddivisa in discipline, affinché questa suddivisione non convinca, perché prorompa un dubbio sulla pretesa oggettività della disciplina “storia dell’arte” che classifica e conferisce arbitrariamente il titolo di arte ad alcune immagini, a scapito di altre. A questo primo silent book ne sono seguiti ancora altri: nel 1994 sempre per lo Studio Leonardi avevo curato l’edizione del libro Teoria di Giuseppe Chiari e, di fatto, lo avevo presentato con una ampia serie di dittici tratti appunto dall’Archivio Le Rôle. Poi ancora nel 1995 con la Galleria Artra di Milano avevo pubblicato un altro di questi silent book, un altro ancora era seguito sempre in quell’anno per la galleria Omphalos di Terlizzi e, infine, nel 1996, ho pubblicato l’ultimo, Disegni politici, per le Edizioni Masnata di Genova. L’anno dopo, come sai, ho iniziato a collaborare con Flash Art per cui ho fatto il Reviews Editor fino al 2001. Insomma, era già iniziato un altro periodo.

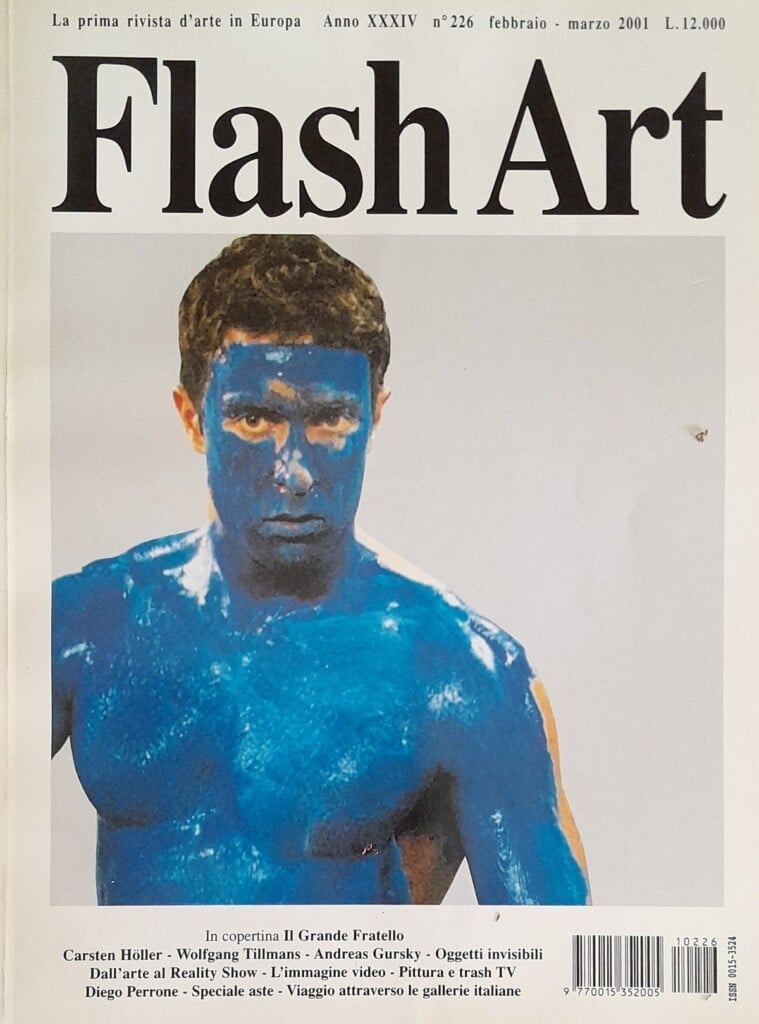

LA COPERTINA DI FLASH ART CON PIETRO TARICONE

È interessante questa tua rievocazione, perché ci permette di ricostruire un momento, certo essenziale, della storia dell’arte italiana, cioè gli Anni Novanta ‒ e questo tuo passaggio alla redazione di Flash Art colpisce. Sembra un po’ come l’anno trascorso da Duchamp alla parigina Biblioteca di Sainte-Geneviéve. E qui cominciano le scoperte: io sapevo che tu stavi intervistando alcune personalità legate al mondo televisivo, ma ignoravo che l’idea della cover di Flash Art (febbraio-marzo 2001) dedicata all’allora protagonista del primo Grande Fratello, Pietro Taricone, dipinto di Blu Klein, fosse tua!

Sì, quando ero in redazione avevo curato per Flash Art un ciclo di ampie interviste sui rapporti fra l’arte contemporanea e la televisione, coinvolgendo in queste riflessioni diversi autori televisivi come Carlo Freccero, Enrico Ghezzi e Gregorio Paolini. L’immagine di cui dici proveniva da questi miei interessi, ma l’avevo proposta come copertina di un numero di Flash Art che dedicava ampio spazio ad alcuni articoli incentrati sulle relazione fra l’arte contemporanea, la cosiddetta cultura di massa e in particolare la televisione, di cui avevi scritto proprio tu, andando a indagare anche l’“eredità” e lo slittamento della performance artistica nella realtà di tutti i giorni, allora ancora e soprattutto televisiva. Al tempo stesso, eravamo agli esordi del web 1.0, non esistevano ancora i social che anni dopo avrebbero risucchiato buona parte della “vita in comune”.

A osservarla meglio (chi possiede quel numero di Flash Art se lo tenga stretto), si percepisce in modo evidente che riprende esattamente lo stile dei silent book che tu realizzavi ‒ l’incongruità dell’immagine, il suo offrirsi in silenzio, lo scontornarsi grafico che è anche uno stagliarsi nel mare di tutte le altre immagini.

Questa immagine, a rivederla oggi, sembra risalire alla notte dei tempi. Eravamo nel 2001 e da alcuni mesi era terminata la prima edizione italiana del format olandese del Grande Fratello su una rete televisiva generalista e commerciale come Canale 5. Il programma aveva segregato in una casa per 99 giorni un gruppo di dieci persone qualsiasi, che non si conoscevano, la cui convivenza veniva spiata costantemente dalle telecamere, dai microfoni e, quindi, dal pubblico. Qualcosa del genere non si era mai visto in televisione, anche se solo qualche anno prima avevamo visto un film come The Truman Show (1998) con il protagonista, Truman Burbank, che non sapeva di essere, fin dalla nascita, l’attore involontario di uno spettacolo televisivo. Dunque, il Truman Show in qualche modo prefigurava il Grande Fratello, solo che con il Grande Fratello – e questo è il punto ‒ la fiction del Truman Show si faceva realtà, una realtà a sua volta trasformata, di “mediazione” in “mediazione”, in un Reality Show. Ecco, la scelta dell’immagine di copertina, che ritrae uno dei protagonisti del Grande Fratello, Pietro Taricone, con il volto e il resto del corpo imbrattato di vernice color blu proveniva da questo contesto, quello del Reality Show, solo che l’immagine evocava in modo evidente le performance di Yves Klein, da cui derivava, e che erano propedeutiche alle sue Anthropométries, in cui ricopriva il corpo delle modelle con il suo International Blue Klein – proprio come il protagonista del Grande Fratello – ma per farle appoggiare a una tela che così finalmente veniva dipinta. Dunque, il protagonista del Grande Fratello evocava al tempo stesso un’opera in divenire e che ancora non c’era ovvero un’Anthropométrie che avrebbe potuto aver luogo o che stava avvenendo. Quest’immagine l’avevo estrapolata da un magazine nazionalpopolare come Oggi e il suo utilizzo in una rivista d’arte contemporanea come Flash Art, per farne la copertina, la rendeva, a mio avviso, assolutamente straniante oltreché iconoclasta e ciò era quanto più mi interessava; era l’ennesima e ricercata confusione fra l’arte e la vita, che dilatava ulteriormente i confini del campo dell’arte, rendendoli sempre più labili e, per certi versi, inconsistenti.

Roberto Costantino sulla copertina di Artshow nel 1995

COSTANTINO E LA CERAMICA

Dopodiché hai seguito altri percorsi. Il più rilevate senz’altro è stato l’impegno nella Biennale della Ceramica, che si è svolta per tre edizioni nel Distretto della ceramica di Albisola, mentre la quarta edizione si è risolta in un’esposizione itinerante poi confluita in Attese Edizioni ‒ quasi un “ricominciare da zero” con la materia primigenia, dopo tante immagini “senza corpo”.

La Biennale di Ceramica nell’Arte Contemporanea è stata fondata dall’Associazione Attese Edizioni (di cui sono Presidente) nel 2001 e ha avuto quattro edizioni. A rivedere la Biennale con gli occhi di oggi, direi che in quel contesto ho riversato due insegnamenti fondamentali che avevo recepito nel corso degli anni. Da una parte avevo imparato da Giuseppe Chiari che “l’arte resta lavoro”, per citare un suo noto statement; dall’altra parte avevo imparato, lavorando a Flash Art, che l’arte è una merce e in questi termini è scambiata. Questi insegnamenti, fondamentali mi hanno portato a lavorare in un territorio di antica tradizione ceramica che aveva avuto un ruolo di primo piano nella storia delle avanguardie del Novecento. Albisola è stato il centro della produzione ceramica del Futurismo, ma anche di Arturo Martini, Bruno Munari e poi, negli Anni Cinquanta e Sessanta, di artisti che vi hanno lavorato stabilmente come Lucio Fontana, Asger Jorn e Wifredo Lam, ma anche di tanti altri come Piero Manzoni, Pinot Gallizio, Karel Appel, Corneille, Roberto Sebastian Matta, Capogrossi, Leoncillo, Enrico Baj e Sergio Dangelo. In questo territorio, a partire dagli Anni Zero, abbiamo coinvolto gli artigiani locali con l’obiettivo di tornare a valorizzare la tradizionale cultura materiale della ceramica locale, promuovendo nuovamente la sua ibridazione con l’espressione artistica ma anche con la cultura del progetto e l’artigianato digitale.

Come ci siete riusciti?

Abbiamo invitato curatori come Alessandro Biamonti, Francois Burkhardt, Manuela Denogent, Giacinto Di Pietrantonio, Beppe Finessi, Young Chul Lee, Olu Oguibe, Chantal Prod’Hom e nel corso di oltre un decennio sono venuti a produrre ceramica più di cento artisti e designer provenienti da tutto il mondo, come ad esempio El Anatsui, Andrea Branzi, Fernando e Humberto Campana, Marti Guixé, Florence Doleac, Goshka Macuga, Alessandro Mendini, Paolo Ulian, Adrian Paci, Michelangelo Pistoletto e Luca Vitone. I risultati delle prime tre edizioni sono stati presentati in sedi espositive del territorio del Distretto come la Pinacoteca Civica di Savona e la Casa di Asger Jorn di Albisola. Per la quarta edizione della Biennale invece avevo organizzato un’esposizione itinerante, a carattere promozionale, che ha coinvolto il Mudac-Museo di design e arti applicate contemporanee di Losanna, l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid e la Fondazione Pierluigi e Natalina Remotti di Camogli, con cui abbiamo anche realizzato il libro-catalogo Cambiare il mondo con un vaso di fiori per Corraini Edizioni. La collezione, costituita da oltre cento prototipi e opere in ceramica, è stata acquisita nel 2015 dal nuovo Museo della Ceramica di Savona. Per concludere, in estrema sintesi, l’Associazione Attese Edizioni su questo territorio ha promosso anche delle ricerche storiche, ad esempio su Piero Manzoni e il suo rapporto con Albisola e il caolino dei suoi Achrome, su Asger Jorn e la sua casa di Albisola intesa come opera d’arte totale, ma abbiamo anche progettato e organizzato corsi di formazione, master post-laurea e qui mi sono trovato anche a coordinare grandi cantieri per la produzione di opere monumentali come la Collana del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto (con la collaborazione delle manifatture locali e di oltre un centinaio di studenti del Corso di Laurea in Design della Facoltà di Architettura di Genova), ma abbiamo anche fatto progettare e produrre cento calici e cento patene, in ceramica dorata a terzo fuoco, per la Messa celebrata da papa Benedetto XVI a Savona di fronte a diciottomila fedeli.

COSTANTINO E L’ICONOCLASTIA

Ma mi pare che la tua ultima fatica, cioè il saggio appena pubblicato da cui abbiamo preso l’avvio, chiuda il cerchio: si ritorna alle immagini, si ritorna alla loro funzione e disfunzione, si torna all’iconofilia e all’iconoclastia.

Cloaca è un libro che ho portato a termine nella cupa dimensione del lockdown. Il suo contenuto è articolato in ventisei parti, illustrate da una cinquantina di xerografie che ho realizzato appositamente per quest’edizione. Il libro ha proprio ha che fare con l’iconofilia e l’iconoclastia, così come si sono manifestate nel corso dell’ultimo secolo in ambito artistico. Si guarda, ad esempio, a un readymade come Fountain, che nel 1917 era stato considerato come una profanazione di qualsiasi idea si potesse allora avere sull’arte, mentre nella seconda metà del Novecento è stato consacrato nel recinto sacro dell’arte, rovesciando l’originaria apostasia del readymade nel suo contrario, per dare luogo a una storia dell’arte che ha trovato in questo readymade il proprio atto inaugurale e, paradossalmente, uno dei capisaldi dell’arte a venire. Insomma, a partire dall’orinatoio di Marcel Duchamp, in questo pamphlet vengono sviscerate numerose icone dell’arte del Novecento, ovvero numerose “immagini cultuali” che, come ci hanno insegnato i teologi dell’immagine, sono da considerarsi, prima di tutto, per la loro valenza cultuale che ne determina la realtà straordinaria, liturgica e rituale, da cui non possono essere separate.

Quali sono, nello specifico?

Le “icone” prese in esame coprono un arco temporale che va dagli inizi del Novecento ai nostri giorni; da Marcel Duchamp si passa ad Arturo Martini, dai fratelli Castiglioni ad Asger Jorn e l’Internazionale Situazionista per arrivare a icone di Robert Rauschenberg, Giuseppe Chiari, Andy Warhol, Yves Klein, Hans Hollein, Bertand Lavier, Rirkrit Tiravanija, Alberto Garutti, Wim Delvoye e Maurizio Cattelan, fra gli altri. In conclusione, in questo pamphlet si guarda all’iniziale opera di distruzione delle icone promossa dagli iconoclasti, per evidenziare come l’iconoclastia, ai nostri giorni, sia invece stata fatta propria pure da coloro che continuano a voler essere adoratori delle icone, anche a costo di essere iconoclasti, per continuare a essere, paradossalmente, degli iconoduli che, appunto, adorano le immagini cultuali. A questo proposito, sono esemplari la Ferrari Dino 308 GT4 distrutta da Bertrand Lavier negli Anni Novanta oppure la Cloaca di Wim Delvoye, una macchina che dagli Anni Zero produce, ritualmente, feci che vengono scambiate come opere d’arte, in forma di merce.

Manca all’appello il Complotto della Biennale di Tirana, anno 2001, sul quale però alcune voci mi dicono che stai meditando. Per chi non lo sapesse, si era trattato della partecipazione a quella Biennale, organizzata da Flash Art, di quattro artisti invitati nientemeno che da Oliviero Toscani – salvo poi scoprire che il tutto era un fake, gli artisti non esistevano, e Toscani… non era lui.

Per quanto riguarda il Complotto di Tirana che ha avuto luogo nel 2001 nell’ambito della prima Biennale di Tirana, la considero una delle opere più importanti e interessanti degli ultimi trent’anni. Ho lavorato un bel po’ di tempo a costituire una sorta di archivio del caso, recuperando innumerevoli documenti ovvero gli atti giudiziari del procedimento penale e di quello civile che erano stati aperti in proposito dalla Procura di Milano, gli articoli, le interviste, alcune tesi di laurea, di dottorato e i libri apparsi nel corso degli anni in Albania, Italia, Spagna, Francia, Polonia, Croazia, Gran Bretagna e nel Sud Est Asiatico. Al momento sto lavorando a una sorta di romanzo “corale”, dove avranno voce tutti i protagonisti di questo “attentato” all’arte contemporanea, anche perché non si sa chi ne sia il responsabile; si sono fatti dei nomi, alcune persone sono state sospettate, altre sono finite a processo, più di una persona se ne è assunta la paternità, altre persone hanno dichiarato che avrebbero voluto esserne gli autori ma, ancora oggi, non si sa chi l’abbia ideato e realizzato.

In un’epoca in cui si celebra il “culto degli autori”, il Complotto di Tirana, con un curatore “falso” e quattro artisti che non sono altro che prodotti di finzione, è, di fatto, un’opera senza autore ed è questo il bello, se non il suo fascino.

‒ Marco Senaldi

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati