Appunti celantiani. Un saggio di Andrea Viliani

Dopo i ricordi degli artisti Giulio Paolini e Paolo Icaro, dei colleghi Renato Barilli e Alessandra Mammì, della collezionista Giuliana Setari, arriva un saggio di Andrea Viliani. Mettetevi comodi.

… “arte povera”: una definizione che ha cambiato non solo la storia dell’arte, ma anche le storie di molti di noi.

Senz’altro ha cambiato la mia.

Negli “appunti” (altra definizione che ci riporta a Celant) che seguono cercherò di spiegare il perché.

1. IL “METODO CELANT”

Germano Celant si forma all’Università di Genova con Eugenio Battisti, l'”antiaccademico per eccellenza” e il fondatore del Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea. Una prima definizione, questa di “museo sperimentale”, collegabile a Celant e che, se non è già un destino, potrebbe forse suggerire che non bastava studiare all’Università se si voleva sperimentare qualcosa di nuovo. Che cosa? Tante cose, ma innanzitutto una. È in quegli anni che figure come Celant, insieme a Harald Szeemann o Jean-Christophe Ammann, si sono inventati, giorno per giorno, il profilo e il ruolo, direi anzi proprio il destino, nel loro caso, di quello che oggi definiamo ‘curatore’. Qualcuno che non si limita più a scrivere dell’arte con le parole ma che lo fa innestandovi anche la tridimensionalità porosa e rischiosa della scrittura espositiva e comportamentale. La prima cosa che verrebbe quindi da imparare da questa storia, che a quel tempo è ancora solo all’inizio, potrebbe essere: “Se vuoi iniziare bene… è meglio se frequenti dei grandi maestri!“. E, allora, quei maestri non si trovavano nelle Università o nei musei, a meno che essi non fossero “sperimentali”, appunto. E poteva essere addirittura più utile una partita a bigliardo.

Il primo nucleo di opere del Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea fu raccolto da Battisti a partire dal 1963 presso l’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Genova, animando aree al confine fra le discipline e le prassi quali il Piccolo Teatro e il Teatro del Falcone. L’intento era quello di conferire all’attività accademica un supporto diretto e inserirla in medias res nel dibattito culturale ad essa contemporaneo. Non ci si limita a “insegnare” da un lato e a “studiare” dall’altro, ma si fa un’esperienza in tempo reale, anche perché le opere d’arte di questo museo sono donate direttamente dagli artisti: esponenti della ricerca informale, allora in trasformazione, quali Burri, Capogrossi, Novelli, Tancredi, Vedova e le ricerche visuali e gestaltiche della nuova astrazione monocroma di Fontana, Manzoni, Castellani che, proprio all’inizio degli Anni Sessanta, sembrano anticipare alcuni spunti di un’arte basica e essenziale ancora di là da venire (sì, alludo all’Arte Povera…). E, in quel museo dove l’arte è agita in tempo reale, la presentazione delle opere si integra con la costituzione di una biblioteca e di un archivio – per costruire in tempo reale una memoria documentale (e quindi, a posteriori, un’autorità) – e si approfondisce con l’organizzazione di incontri live con critici e artisti.

Donato nel 1966 alla Galleria d’Arte Moderna di Torino, e qui presentato in una mostra l’anno seguente, Celant rincontrerà il Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea quando, nel 1970, in quello stesso museo organizzerà una delle mostre più seminali del nuovo decennio, Conceptual Art Arte Povera Land Art.

Ma andiamo con ordine: nel frattempo Celant aveva iniziato a collaborare con Marcatré. Rivista di cultura contemporanea, fondata sempre da Battisti, sempre nel 1963 e sempre a Genova, di cui Celant diventa l’editor e del cui Comitato direttivo fanno parte anche i critici d’arte Enrico Crispolti e Gillo Dorfles, il semiologo Umberto Eco, l’architetto e teorico dell’architettura Paolo Portoghesi, il poeta Edoardo Sanguineti: con i suoi contenuti che comprendevano quindi arte, architettura, letteratura, musica, e la sua struttura militante e aperta, la rivista sembra germinare dallo stesso desiderio di reinventare l’avanguardia in cui, in ambito letterario, si era formato il Gruppo 63, esemplare movimento privo di qualsiasi manifesto a priori.

Sempre in quegli anni Celant progetta, nel 1964, un libro sul design dell’Olivetti commissionatogli da Renzo Zorzi. E poco dopo conosce – a una mostra di Andy Warhol alla galleria di Gian Enzo Sperone a Torino (uno degli epicentri, di lì a poco, della storia dell’Arte Povera) – i galleristi per antonomasia della Pop Art, Leo Castelli e Ileana Sonnabend: il confronto con i nemici imperialisti autori di quella tendenziale e progressiva marginalizzazione dell’Europa rispetto agli USA (New York al posto di Parigi) contro cui si scaglierà la guerriglia dell’Arte Povera, ma anche le opposte affinità elettive, oltre l’Italia, con la cultura e controcultura nord-americana, sia east che west coast, sono già pietra di paragone e prisma rifrangente della sua biografia geopolitica e intellettuale in formazione.

Ancora quindi prima di teorizzare – su un’altra rivista, anch’essa appena fondata (Flash Art, n. 5, 1967) – la linea di ricerca dell'”Arte Povera” Celant ha già acquisito, praticato e messo a punto alcuni valori che contribuiranno a formarne quel metodo critico e curatoriale che possiamo definire “metodo Celant”. Eccone alcuni:

1. Il museo, la mostra, il catalogo come sinonimo di sperimentazione permanente, volta (per citare per un’ultima volta Battisti) a “estendere la discussione e la fruizione dell’arte contemporanea” e, quindi, a ricercare un’interazione il più possibile diretta fra l’esperienza dell’opera, quella del critico e quella del pubblico. Da cui l’intuizione di mettere in prospettiva le proprie mostre attraverso le loro pubblicazioni, la loro comunicazione (corporate identity compresa) e i loro momenti di confronto pubblico… come se fossero le “braccia” tese a tutto ciò che c’è intorno, prima, dopo la mostra stessa. Esemplare in questo senso, durante la tre giorni di Amalfi nel 1968, il dibattito che si svolse contemporaneamente alla mostra e che fu intitolato, in piena aderenza al suo contesto temporale e alle sue modalità interattive, Assemblea.

2. Una tensione alla didattica e una volontà mai nascosta di educazione… sì… ma un’educazione all’articolazione e quindi alla irriducibile complessità dell’esperienza artistica (ne saranno testimonianza magistrale l’impostazione e gli apparati scientifici di tutti i suoi cataloghi, così come i molti Cataloghi Generali da lui curati);

3. L’impostazione che oggi possiamo riconoscere come pionieristicamente “multidisciplinare” dei suoi progetti, in cui l’arte si inserisce in un contesto più ampio, e non solo perché l’arte si sta distanziando sempre di più dall’essere un’esperienza autonoma e totalizzante (come fu teorizzato dal Modernismo), ma perché il dialogo consapevole con le altre forme espressive della contemporaneità (dall’architettura al design, dal cinema alla moda e al life style) le permette di reagire con maggiore incisività sui meccanismi della nascente industria culturale, che l’arte saprà così interpretare criticamente e da cui, all’occasione, saprà difendersi e distinguersi o, al contrario, da cui saprà prelevare ed epistemologicamente fare suoi strumenti e strategie. Non possiamo non citare a questo proposito il trittico delle grandi mostre da lui curate sul “modo (di essere) italiano“, di cui parlerò fra poco, fino alle mostre Arte/Moda e New Persona/New Universe, Biennale di Firenze, 1996, o Arts&Foods. Rituali dal 1851 alla Triennale, Padiglione di Expo Milano, 2015.

4. La dialettica fra un’identità che il curatore vuole affermare e condividere (sia essa quella di un artista o di un movimento) e la cognizione della sua assoluta indefinibilità, una volta e per tutte, o della sua trasformabilità diacronica.

In merito a quest’ultimo punto, è credo proprio nel coniare la definizione di Arte Povera che Celant condusse a perfezione il suo metodo, rivendicando per questa linea di ricerca l’ideale differenza programmatica e, al contempo, la reale implicazione nel contesto storico, l’omogeneità della spinta propulsiva e la difformità delle sue sensibilità personali e dei suoi fenomeni singoli. Non è un caso che dopo le prime mostre – fra il 1967 e il 1968, a Genova, Bologna, Amalfi – Celant lasci che le fila del gruppo si sparpaglino lungo tutti gli Anni Settanta per poi riserrarle nuovamente negli Anni Ottanta. E questo non solo di fronte all’emergere delle estetiche transavanguardiste e neo-espressioniste e al loro supposto “ritorno all’ordine”. Ma soprattutto come reazione al contesto degli Anni Ottanta, che furono “d’oro” dopo quelli di “piombo” per citare Laura Cherubini, e che con il loro reflusso e disinganno ideologico erano ancora più oppositivi rispetto al boom economico degli Anni Sessanta e della Pop Art e del Minimalismo nord-americani. Richiedendo quindi una rinnovata riflessione e, almeno in parte, un riposizionamento. Non senza affrontare anche le snaturanti ma inevitabili logiche di mercato (se non assenti, del tutto mutate rispetto a vent’anni prima), Celant tornò quindi a articolare la “coerenza in coerenza” (altra sua icastica definizione e titolo di una mostra del 1984) delle ricerche poveriste che, per altro, nel frattempo si erano anch’esse modificate. La mostra che rappresenterà in modo paradigmatico questo riposizionamento sarà (anche per la sua sede, il P.S.1 di New York diretto da Alanna Heiss, che sancisce l’avvio di un dialogo fra USA e Arte Povera) The Knot. Arte Povera at P.S.1, nel 1985.

Un metodo che sarà, quindi, al contempo appassionatamente guerrigliero (come programmaticamente indicato nell’articolo su Flash Art del 1967, Arte povera. Appunti per una guerriglia) e scientificamente rigoroso, miscela di ipotesi avventurosa ma anche di tattico fiancheggiamento e che pone dunque il curatore in una posizione al contempo totemica (o simbolica) e mobile (e quindi critica).

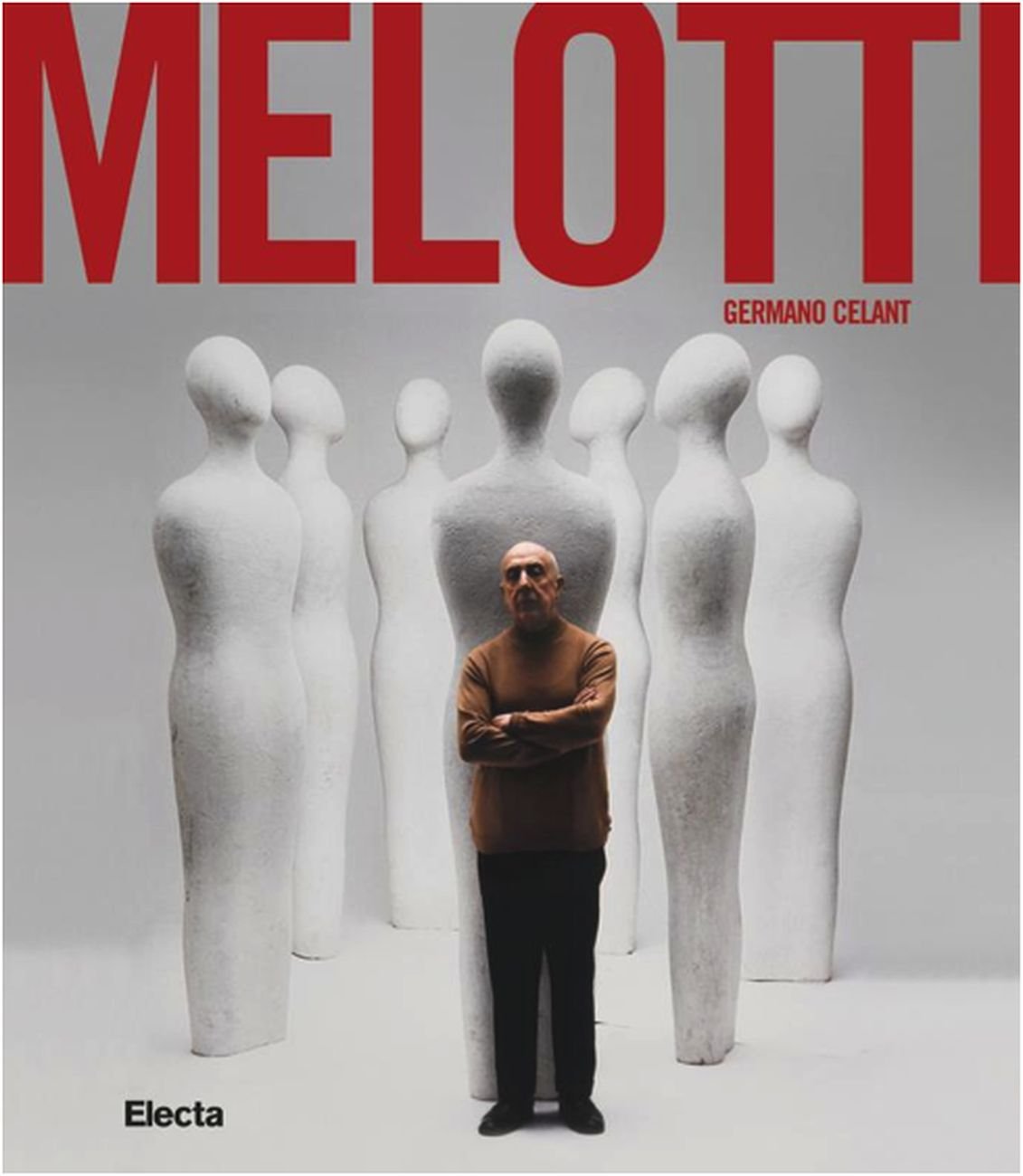

Il catalogo della mostra di Melotti al Madre di Napoli curata da Germano Celant

2. APPLICAZIONI DEL “METODO” (DIVAGAZIONI E RICORDI PERSONALI)

Il metodo celantiano prevede una scrittura critica implacabile, che non ti lascia scampo, stringente quanto avvincente, oggettiva quanto imprevedibile (“di un’opera mi interessa non solo la leggibilità, ma anche ciò che non è leggibile“). Appunti, sì, quelli di Celant, ma da studiare con estrema cura e mandare a memoria.

Si dice del resto che, finite le mostre, quelli che rimangono sono i cataloghi. Ed è facile constatare come quelli delle mostre di Celant siano divenuti, anche molti anni dopo le loro mostre, dei volumi di riferimento. Hanno fatto scuola per esempio i loro apparati scientifici, curati spesso con il contributo determinante di professionisti straordinari, fra i quali (le quali…) Antonella Soldaini e, ancor prima, Ida Gianelli. Curatrice quest’ultima di volumi imprescindibili come Arte Povera Land Art Conceptual Art (1970), o su artisti quali Jannis Kounellis, Mario Merz (1983), Michelangelo Pistoletto, Emilio Vedova (1984), o di mostre collettive quali Coerenza in coerenza: dall’Arte Povera al 1984 (Mole Antonelliana, Torino, 1984), Del Arte Povera a 1985 (Palacio de Cristal/Palacio de Velázquez, Madrid) e European Iceberg. Creativity in Germany and Italy Today (Art Gallery of Ontario, Toronto, 1985), oltre ai cataloghi delle mostre curate da Celant al Castello di Rivoli, di cui Gianelli è direttore dal 1990 al 2008. Ho collaborato inizialmente con il museo di Rivoli dal 1999 al 2005, e lì ho appreso questo metodo da Ida Gianelli, che è stata quindi la mia Eugenio Battisti, la mia grande maestra. Il mio primo incarico a Rivoli fu l’assistenza alla redazione degli apparati scientifici del catalogo Arte Povera in collezione (a cura di Gianelli, Marcella Beccaria e GiorgioVerzotti): un anno di lavoro, in cui mi ritrovai a dover correggere anche alcuni dati sostanziali che, pur se riportati da tutta la bibliografia da me consultata, erano però contraddetti da alcune testimonianze dirette, fra cui quelle di Gianelli stessa. Le correzioni richieste si rivelarono poi assolutamente esatte, con mio grande sollievo, e tutti i cataloghi successivi le hanno confermate e riportate: quando lavori in base a questo metodo capisci che responsabilità si dovrebbe assumere una pubblicazione di riferimento, in cui se fai degli errori rischi che quelli diventino… “storia dell’arte”! Mi ritengo molto fortunato ad aver potuto continuare negli anni successivi a lavorare nei musei pubblici italiani applicando quel metodo. E di poter oggi coordinare le attività del CRRI – Centro di Ricerca Castello di Rivoli, che ha tra i suoi presupposti proprio la convinzione celantiana che l’identità del museo risieda anche nella qualità e precisione della ricerca d’archivio e della produzione teorica che esso genera, e il cui futuro sta nell’alleanza con la formazione.

Non sorprende quindi che tra i cataloghi prodotti dal museo MADRE, di cui sono stato direttore dal 2013 al 2019, gli unici ad oggi andati esauriti, da quanto da me constatato, siano quelli di Piero Manzoni e Fausto Melotti, entrambi a cura di Celant ed entrambi inesauribili fonti di informazione, letture in cross-over, centinaia di pagine di apparati… insomma, applicazione rigorosa del “metodo Celant”.

Anche tutti i cataloghi di Celant prodotti in occasione delle sue mostre alla Fondazione Prada – ed editi da Chiara Costa, una delle migliori editor al mondo (del resto anche lei ha avuto un grande maestro) – hanno non solo un impianto di ricerca che pochi musei pubblici applicano (tradendo in questo la loro stessa funzione educativa?), ma una visione spregiudicata in grado di assumersi la responsabilità oltre che di trasmettere anche di interpretare e persino ribaltare certi pregiudizi e certi standard della storia dell’arte.

Mi permettete un altro ricordo? Dopo la presentazione della mostra Robert Mapplethorpe. Coreografia per una mostra (a cura di Laura Valente e del sottoscritto, MADRE, Napoli, 2018-19) il presidente della Mapplethorpe Foundation Michael Ward Stout ci inviò una bellissima email, che aveva inviato anche a Germano – curatore di alcune delle più importanti mostre e autore di alcuni dei cataloghi fondamentali sull’autore – per invitarlo a visitare la mostra, pensando che gli sarebbe piaciuta e che avrebbe potuto riconoscervi il suo metodo. In effetti quella mostra fu, e me ne rendo conto più chiaramente adesso, l’applicazione e la continuazione del suo “metodo”: Celant aveva descritto e fatto emergere nei suoi saggi la matrice performativa di ognuna delle immagini fotografiche di Mapplethorpe, e quando leggemmo questa asserzione fu immediato per noi intenderla quale stimolo a indagare un’esperienza conoscitiva di quelle immagini in base al dinamismo che scaturisce dai corpi ritratti, o dalla dialettica (maschio/femmina; bianco/nero; piacere/dolore; apollineo/dionisiaco) dei loro riferimenti alla scultura e alla pittura, o dal trasporto che essi inscenano nella ricerca di proporzione e perfezione formale, a sua volta accostabile alla disciplina di ogni performer. Per questo la mostra si andò strutturando come una congiunzione fra l’esperienza espositiva e quella coreografica, come una danza fra immagini e gesti articolata nelle cinque aree (Ouverture, Sale prova, Intermezzo, Platea, Palcoscenico) nelle quali i vari generi fotografici erano distribuiti per funzioni, fino a confluire nelle azioni performative dal vivo di quella che era divenuta una mostra-opera in un museo-teatro. Germano non riuscì a visitare la mostra, ma ne parlammo al telefono e nella nostra conversazione mi raccontò anche dei retroscena di due delle immagini in mostra: lui era lì quando furono scattate. Ecco, Celant da un lato ha saputo dare un’autorità magistrale al contemporaneo, come ha scritto Carolyn Christov-Bakargiev, mettendo in fila l’oggettività delle opere, dei documenti, delle mostre, e grazie a lui l’arte della nostra contemporaneità può assumere la stessa serietà e significatività che riconosciamo al Rinascimento o al Barocco (cosa di cui il neo-classico & neo-barocco Mapplethorpe sarà strato sicuramente entusiasta). Ma dall’altro (e si tratta dei due lati della stessa moneta) ha continuato proprio per questo a vivere il più possibile in contemporanea la storia dell’arte che ha raccontato, testimone attivo ma anche il più possibile informato e oggettivo che non solo ha raccontato queste storie ma che, in parte, le ha scritte lui stesso.

E per questo che, rileggendo ora i suoi testi e ristudiando ora le sue mostre, è possibile percepirli come ancora presenti, da esperire come se fossero ancora in corso per aggiungervi la nostra esperienza. Come ha fatto del resto lo stesso Celant con alcune grandi mostre del passato: la loro storia non finisce infatti con esse, se si è in grado di coglierne, di esprimerne e di condividerne la perdurante agency, la contemporaneità.

Assemblea organizzata durante la mostra Arte povera più azioni povere, Amalfi, ottobre 1968 – courtesy Fondazione Menna, Salerno-Roma. Da sx in basso: Achille Bonito Oliva, Germano Celant, Filiberto Menna e Gillo Dorfles; da sx in alto: Valerio Ferrara, Marcello Rumma e Angelo Trimarco

3. “ALLA FRONTIERA”: ITALIA INTERNATIONAL

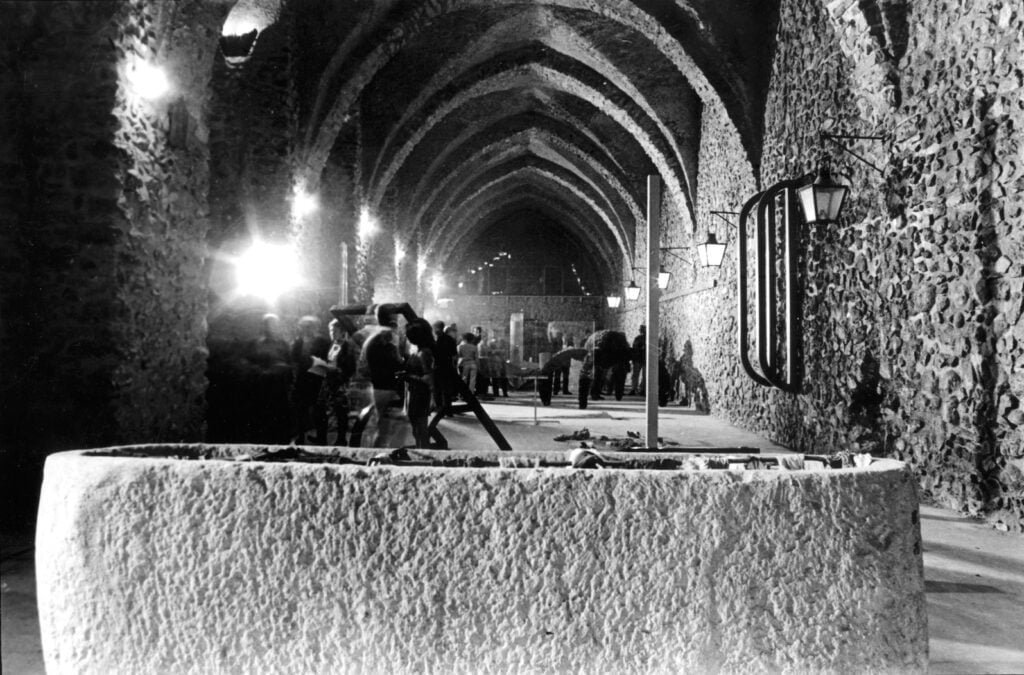

Dopo il Futurismo l’arte italiana non era più stata al centro di nessuna grande rivoluzione artistica, non c’era stata un’arte italiana che, con orgoglio e sacrificio, si proponesse come una rinnovata spinta collettiva all’avanguardia, anche epistemica, di fronte al mondo intero. Nell’autunno del 1968 – dopo le prime mostre alla galleria La Bertesca di Genova nel 1967 e alla galleria de’ Foscherari di Bologna nel 1968 – questo cambiò improvvisamente, con Arte Povera più Azioni Povere, progetto a cura di Celant organizzato da un giovanissimo collezionista salernitano, Marcello Rumma, figura in anticipo sui tempi, oggi lo definiremmo un “imprenditore culturale”, e che fu di fatto anche il primo mecenate di Celant. L’evento rappresentò il momento di sostanziale affermazione delle ricerche afferenti all’Arte Povera, alla loro prima presentazione in uno spazio pubblico. In mostra erano presenti le opere di Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Mario e Marisa Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali, Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio, e le azioni – che si spinsero anche al di fuori dello spazio espositivo, per occupare la città e il paesaggio – di Riccardo Camoni, Paolo Icaro, Pietro Lista, Gino Marotta, Plinio Martelli, Carmine Limatola (Ableo), Annemarie Sauzeau Boetti, lo Zoo di Pistoletto. La mostra coincide anche con l’avvio dell’internazionalizzazione dell’Arte Povera grazie all’invito da parte di Piero Gilardi di artisti come Richard Long, Jan Dibbets e Ger van Elk (ma molti di più erano, nella lista di Gilardi e Rumma, gli artisti da invitare, fra cui anche dagli USA Bruce Nauman).

Gli Antichi Arsenali di Amalfi non ospitarono solo la mostra e le sue azioni performative, ma anche un convegno intitolato Assemblea, e tutto avvenne in contemporanea, in soli tre giorni: 4, 5, 6 ottobre 1968. Come ha scritto Lara Conte, la mostra fu il prototipo di quella inedita “mostra-laboratorio” che precede di qualche mese gli analoghi esempi costituiti dalle mostre del 1969 Op Losse Schroeven e When Attitudes Become Form, curate rispettivamente da Wim Beeren allo Stedelijk Museum di Amsterdam e Harald Szeemann alla Kunsthalle di Berna, ed è l’emblema quindi di quel “radicale ri-orientamento”: dall’opera intesa come oggetto statico e definito una volta per tutte si passa a una processualità imprevedibile e liberatoria. Per questo ciò che accadde ad Amalfi in quegli irripetibili tre giorni si colloca da molti punti di vista (storico, artistico, curatoriale), come scrive appunto Conte, “alla frontiera”. È uno spartiacque. C’è un prima e un dopo Amalfi, nella storia dell’arte italiana, e internazionale.

Pochi mesi fa si è inaugurata al MADRE di Napoli la mostra a cura di Gabriele Guercio, con il sottoscritto, I sei anni di Marcello Rumma: 1965-1970. Una mostra che ha colmato un vuoto e che Guercio ha condotto mirabilmente, con il coraggio e la lucidità che molti curatori non hanno, sul crinale fra buio e luce: oggi diamo infatti per scontata l’illuminazione che quelle intuizioni rappresentarono, e che invece, allora, era ancora in fieri, qualcosa di inconcepibile, un salto nel vuoto in cui, forse, solo Rumma, Celant e i loro artisti avevano le idee ben chiare, o in cui si assunsero comunque l’azzardo della prova.

Durante la ricerca condotta in preparazione della mostra presso l’Archivio custodito, con estremo rigore e giustificata passione, da Lia Rumma, scoprimmo una lettera, che ritengo uno dei documenti più preziosi e rilevatori della storia dell’arte italiana contemporanea, e delle relazioni che essa si apprestava a intrattenere, nuovamente, con il resto del mondo. In quella lettera Celant scriveva a Rumma consigliandogli di invitare a Amalfi tutta la critica italiana emergente dell’epoca, perché quello che stava per accadere non aveva un possibile paragone: sarebbe stato come essere presenti alla nascita del Futurismo, non era quello il momento di distanziarsi o distinguersi, ma di unirsi e di fare sistema. Lo richiedeva non solo quello che gli artisti stavano facendo, la loro visione, il loro impegno, la loro radicalità, ma anche l’arte italiana stessa se voleva avere una chance di essere vista, ascoltata e presa sul serio di nuovo, e proprio nel momento in cui l’arte nord-americana stava prendendo invece il sopravvento.

Rumma lo fece, e di fatti tutta la critica d’arte dell’epoca fu, per tre giorni, presente insieme a Amalfi, a celebrare la nascita dell’Arte Povera!

Affiancata da una discussione assembleare tra gli artisti, i critici e il pubblico sull’arte come esperienza e sul rapporto tra azione estetica e azione politica, la mostra non fu però per Celant, Rumma e gli artisti solo la consacrazione dell’Arte Povera, poiché ad Amalfi si tennero in effetti gli Stati Generali dell’arte italiana. E anche se, come riferisce Tommaso Trini su Domus, molti artisti preferirono non partecipare al convegno, che sembrò a loro potenzialmente distante dal clima liberamente vissuto nei giorni precedenti, e preferirono organizzare una partita di pallone, quello fu un momento di autentica condivisione, pur nella tensione vissuta: come scrive Conte, siamo anche in questo caso “alla frontiera” nel senso di una convivenza temporanea fra orientamenti difficilmente conciliabili ma che, in quei tre giorni, provarono a trovare ragioni e strumenti di conciliazione e collaborazione. Con Celant furono presenti, fra gli altri, Renato Barilli, Dorfles e Trini, oltre agli intellettuali attivi in quegli anni a Salerno – fra cui Achille Bonito Oliva e Filiberto Menna – e persino artisti che non erano in mostra (e non perché non invitati, ma questa è un’altra storia) e che vollero essere presenti, come Emilio Prini e Pier Paolo Calzolari. Al catalogo, edito nel 1969 dalla neonata casa editrice Rumma Editore, avrebbero contribuito Giovanni Maria Accame, Giuseppe Bartolucci, Vittorio Boarini, Pietro Bonfiglioli, Bonito Oliva, Dorfles, Gilardi, Henry Martin, Menna, Daniela Palazzoli, Concetto Pozzati, Angelo Trimarco, Trini e una lettera dallo Zoo. Inoltre era presente a Amalfi anche un giovane Lucio Amelio, che di lì a poco avrebbe organizzato molte mostre degli artisti a Amalfi e con cui Celant avrebbe collaborato in seguito in numerose occasioni, per esempio come autore della fondamentale monografia Beuys. Tracce in Italia (Amelio Editore, 1978): ho il sospetto che, in questo caso, tutto fosse nato alla mostra di Joseph Beuys La Rivoluzione Siamo Noi (1971) alla Modern Art Agency, o alla lunga tavolata estiva della casa napoletana di Pasquale e Lucia Trisorio documentata in una fotografia del 1972 in cui compaiono, fra gli altri, anche Amelio, Beuys e Celant.

L’esigenza di rinnovamento comunemente sentita a Amalfi significò la sperimentazione di nuove pratiche teoriche – che dall’idealismo hegelo-crociano procedevano verso la fenomenologia di Edmund Husserl –, significò la provocazione di inediti incroci fra le discipline e la messa a punto di una tenuta etica del gesto artistico che conferiva all’artista una riscoperta dimensione pubblica. I processi innescati a Amalfi erano tesi a ridisegnare la fisionomia stessa del territorio, riconfigurandolo non più solo come luogo geografico, ma come laboratorio culturale. Poco importa quindi se, come alcuni affermano, l’esperienza dell’Arte Povera quale ipotesi unitaria si consacrò e allo stesso tempo si interruppe a Amalfi. E poco importa che, come rivelerà di lì a poco il catalogo della mostra, la polifonia delle voci critiche, forse già insofferente della coesistenza, si impegnasse nei distinguo. I tre fulgidi, caldi, azzurri, umidi, felici giorni di Amalfi sconvolsero il mondo, e ancora oggi la pur brevissima mostra (più un happening che una mostra) è considerata fra le cento più importanti del XX secolo.

Pochi curatori come Celant hanno creduto nella possibilità di ri-conferire all’Italia la grandezza estetica ed etica di una grande stagione di rinascenza e di umanesimo. Ed è da questa matrice che, ancora anni dopo, e perfezionando il suo “metodo”, sarebbero derivate mostre come Identité Italienne al Centre Pompidou di Parigi (1981) e The Italian Metamorphosis al Solomon R. Guggenheim Museum di New York (1994). Ma anche quella mostra in cui Celant brevetta fin dal titolo la sua formula “Italia International“, ovvero Italia come crocevia internazionale: nel 1993 quest’aggettivo compare nel titolo di Un’avventura internazionale. Torino e le arti 1950-1970, al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, a cura di Celant con Paolo Fossati e Gianelli.

Ma è ancora a Amalfi che si mise a punto anche il rapporto di Celant con l’italianissima tradizione del mecenatismo, che ritroverà e perfezionerà nella relazione con Patrizio Bertelli e Miuccia Prada. Parlando una sera con Francesco Vezzoli paragonammo Miuccia Prada a Caterina de’ Medici o a Isabella d’Este, accostamento che io preferisco per il suo ideale e appassionato Studiolo (una Fondazione Prada ante litteram), e per le corrispondenze con Leonardo a cui la duchessa si rivolgeva per avere un suo ritratto (leggetele, sono pagine quasi imbarazzanti per quanto sembrano contemporanee). E non c’è dubbio che le mostre di Celant alla Fondazione Prada rappresentino la misura aurea anche dell’ormai compiuto “metodo Celant”.

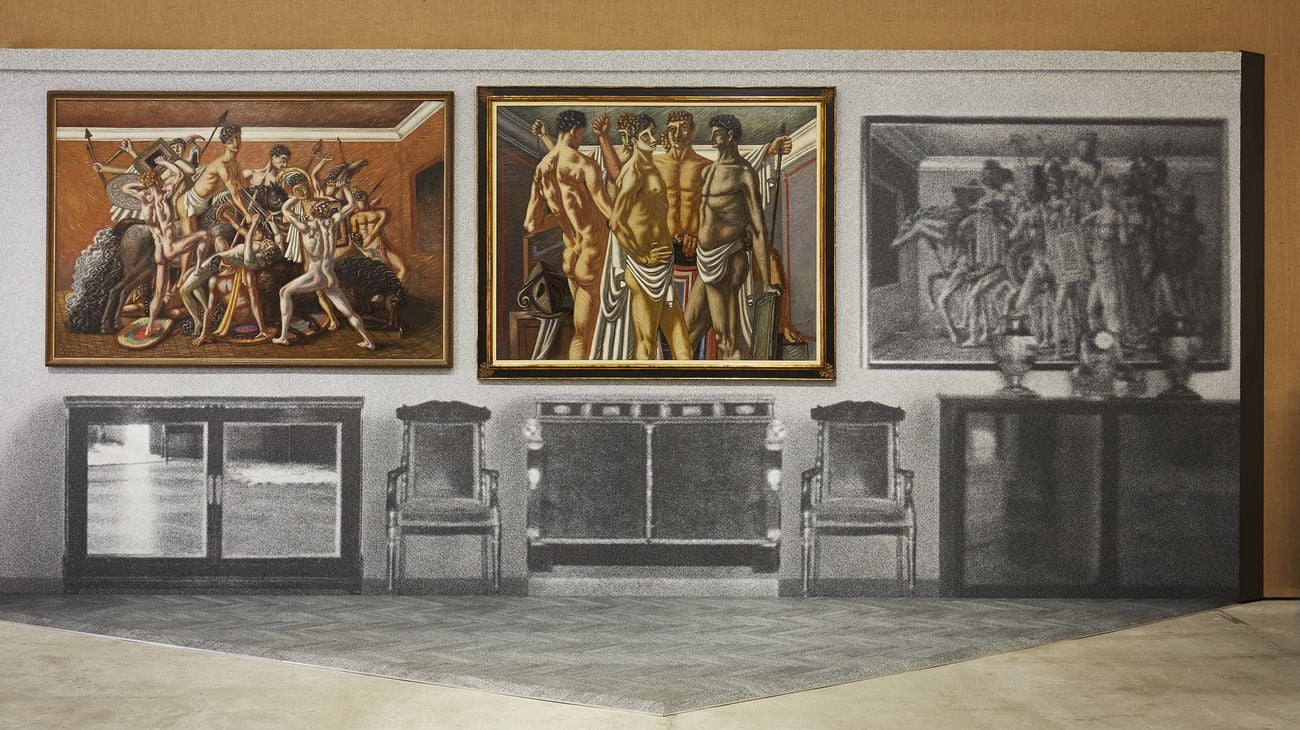

Post Zang Tumb Tuuum. Exhibition view at Fondazione Prada, Milano 2018. Photo Matteo Pizzimenti

4. RADICALITÀ: L’ESERCIZIO DELLA “POVERTÀ” IN ARTE

In una nostra conversazione di alcuni mesi fa Michelangelo Pistoletto definì l’Arte Povera un’esperienza “radicale“. Non solo e non tanto nel senso che essa fu rivoluzionaria, e lo fu, quanto piuttosto nel senso che essa tendeva a ricercare e a rivendicare le proprie radici, e quindi a mettere radici. È una definizione che rispecchia l’epoca in cui l’Arte Povera si formò, di contrapposizione a un’arte intesa come oggetto di consumo e una tendenza all’asservimento dell’individuo e al distacco fra elementi invece interconnessi (animali, vegetali, minerali). Radici quindi anche europee e italiane, radici fra città e campagna, radici morali, contrapposte alla largesse anonima e alla ricerca di supremazia unilaterale nord-americana. Ma è anche, questa della radicalità dell’Arte Povera, una definizione che sembra ancor più vera e ancor più necessaria adesso, in un’epoca di sradicamento indotto dalla globalizzazione e di accentuazione dell’immaterialità della rivoluzione digitale.

Per essere radicali bisogna essere poveri? Ricchezza o Povertà? Ma come fa uno che si è inventato l’Arte Povera a lavorare poi per musei come il Guggenheim e la Fondazione Prada?

Lo spiega Celant stesso com’è andata, in un’intervista del 2017 su cui spesso mi sono soffermato in questi giorni: “Da circa un secolo, da Duchamp in poi, c’è stato il tentativo di togliere all’arte l’aura, cioè quella sostanza sacra che rendeva l’oggetto artistico qualcosa di venerabile. Ma non è andata proprio così. Il feticcio dell’arte ha resistito a ogni laico assalto e ha trovato un alleato fortissimo nel feticcio economico. Non è tanto un simbolo quanto una forza che ti scappa da tutte le parti. [Io] per un verso sono un meccanismo che ha contribuito a consolidare questo tipo di realtà. Dall’altro ho cercato di contrastarlo, ma è difficile ribellarsi, anche se la ribellione è un’ombra che mi ha seguito fin dall’Arte Povera. Tutte le volte che provi a mettere in crisi il sistema, ne rinnovi il valore. Anche se dicessi che l’oggetto d’arte non esiste, continuerebbero a esistere le conseguenze. Sono queste che si impongono“. La povertà, per Celant, è quindi un esercizio che non nega la ricchezza ma che prova a comprenderla, a svelarla e a imbarazzarla, con la nuda verità. E che, soprattutto, la prende molto sul serio, proprio perché la ricchezza, anche quando appare ridicola, andrebbe presa molto sul serio. Se appunto la ricchezza, il valore feticistico associato alla percezione e al desiderio, ancor più che alla valutazione economica, di un’opera d’arte… fosse proprio il fattore che ne ha frenato l’apparentemente ineluttabile perdita di “aura”… costituendone anzi un’altra in parte o del tutto inedita.

L’Arte Povera – nata da un teatro di vita che non fu solo quello di Grotowski ma anche il Living Theatre di Julian Beck e Judith Malina – non fu un’avanguardia nel senso che ha guardato più avanti (come era accaduto alle avanguardie storiche dell’inizio del XX secolo, fra cui il Futurismo italiano). Fu, ed è, un’avanguardia nel senso che ha guardato, e guarda, più a fondo, verso il basso, alla radice. Si fa processo fra i processi. Non contrappone ma indica l’equivalenza fra cultura e natura, fra oggetti e energie (fisiche e mentali). Accoglie in sé l’evoluzione collettiva di tutti i corpi e di tutte le materie, partecipando alle loro reciproche “vibrazioni” (come non citare autrici quali Jane Bennet che, come e insieme a molti altri, pure scriveranno di questi e analoghi argomenti molti anni dopo, ormai testimoni dell’evidenza di un’episteme multi-specie e ecologica, e quindi a prescindere anche dalle opere poveriste?).

Se viviamo alla fine dell’era dell’umano, il cosiddetto Antropocene, l’Arte Povera non è solo l’arte del passato prossimo, ma forse è anche l’arte del prossimo futuro.

Forse proprio perché ci ha indicato che l’arte si può fare anche con quasi nulla, con quel poco che ci rimane, che l’arte è, o potrebbe essere, come l’aria, l’acqua, il fuoco, la terra. O come le idee, i ricordi, le premonizioni, gli archetipi. È strano come tutto ciò sembri più plausibile appena ci si allontani dallo standard occidentale contro cui la guerriglia di Celant fu appunto sferrata. Nei tanti seminari condotti in Afghanistan, durante la preparazione della posizione di dOCUMENTA(13) a Kabul e Bamiyan, il dialogo con gli studenti ci ha spesso condotti lì: a renderci conto che non è necessariamente una limitazione ma una libertà poter creare con quello che si ha, anche se non ci sembra che qualcun altro lo potrà, o vorrà, mai definire “arte”. Piccola nota: a Kabul, dove si tennero quei seminari, vivevamo per alcuni mesi all’One Hotel di Alighiero Boetti, un po’ come se avessimo accettato il suo invito, ma con quarant’anni di ritardo (ce lo fece notare Mario Garcia Torres, facendoci sentire – noi che molti di questi artisti non li abbiamo conosciuti di persona – di non essere mai stati così vicini all’Arte Povera).

E forse nessuna mostra fra tutte quelle curate da Celant (il cui numero esatto è consultabile presso lo Studio Celant) ha esaltato la radicalità di questa libertà fatta anche di plasticità dello spazio e di irrilevanza del tempo quanto la retrospettiva di Giulio Paolini alla Fondazione Prada di Milano nel 2003 e, dieci anni dopo, la ricreazione alla Fondazione Prada di Venezia della mostra collettiva curata da Szeemann nel 1969 alla Kunsthalle di Berna (When Attitudes Become Form: Bern 1969/Venice 2013, a cura di Celant in dialogo con l’artista Thomas Demand e l’architetto Rem Koolhaas).

Entrando nella mostra a Milano l’immenso spazio sembrava vuoto, la mostra differita, l’opera assente. Il fulcro di questa mostra epocale era del resto una mostra mai avvenuta, la prima dell’artista, indicata al centro dello spazio-tempo espositivo da Ipotesi per una mostra (1963), punto di attrazione trasparente da cui si irraggiavano, in un paradossale quanto lineare ordine cronologico, le opere dell’artista dal 1964 (anno della prima mostra realizzata a Roma) al 1972 (anno della prima monografia, a cura di Celant, Sonnabend Press, New York). Un “castello incantato”, secondo le parole dell’artista, in cui il tempo non è più quello storico (pur presente, e come avrebbe potuto essere altrimenti), ma quello universale dell’Io collettivo della storia dell’arte. Lo stesso tempo, categorico e malleabile, in cui una mostra del 1969 non si ricrea nel 2013 (pur se queste sono le date, e come avrebbe potuto essere altrimenti), ma si crea nel 1969 e nel 2013, operando lungo l’asse storico fra l’intuizione sperimentale originaria e la sua ricezione storiografica, racconto di come il cambio di paradigma segnato da quella mostra e da quelle opere si sia sì storicizzato, nella sua canonizzazione, ma di come al contempo abbia mantenuto la permanente urgenza e vitalità della mostra e delle opere, come se il tempo non fosse passato.

Se pensiamo anche a un’altra mostra di impianto retrospettivo curata da Celant, Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918-1943 (Fondazione Prada, Milano, 2018), potremmo pensare fin dal prefisso Post a una pratica curatoriale postmoderna della citazione, di pastiche narrativo costruito tagliando, incollando e combinando frammenti di grandi narrazioni ormai concluse. Ma Celant non taglia, non incolla e non combina niente nelle sue mostre. E per lui le narrazioni non sono concluse, ma rimangono disponibili. Nel progetto della mostra, opere, documenti e allestimenti non reperibili o andati distrutti formavano infatti grandi ambienti fotografici in bianco e nero, percorribili, in cui erano presentate, ben distinte ma integrate, forme e colori delle opere, documenti e allestimenti giunti invece fino al presente della mostra dal ventennio dell’arte fascista (sia detto fra parentesi: solo lui poteva avere la sfarzosa libertà intellettuale di affrontare, alla Fondazione Prada, un tema del genere). Se Celant è postmoderno, quindi, lo è come certe figure nei dipinti di Fernand Léger o negli affreschi di Diego Rivera: la meccanica filologica con cui costruisce storie dell’arte è a vista, funzionante ed è, implacabilmente, in piena azione.

Forse per questo acquisisce un significato anche che la programmazione alla Fondazione Prada non inizi, nel 2015, con una mostra a cura sua ma con Serial Classic (Milano, a cura di Salvatore Settis e Anna Anguissola) e Portable Classic (Venezia, a cura di Salvatore Settis e Davide Gasparotto): due mostre sulla copia nel mondo antico che sono però anche due mostre in disguise sulla storia della Pop Art, o sulla futuribile arte algoritmica dell’A.I. Mostre appunto in disguise, e quindi solo ipotizzabili, che avrebbero potuto però essere curate da Celant.

Celant stesso aveva affermato di non aver inventato l’Arte Povera, lasciandoci quindi liberi ora di ipotizzare, almeno un po’: “Non dite che ho inventato l’Arte Povera: è un’espressione così ampia da non significare nulla. Non definisce un linguaggio, ma un’attitudine. La possibilità di usare tutto quello che hai in natura. Non c’è una definizione iconografica dell’Arte Povera“.

In questo senso potremmo affermare che Celant, oltre ad aver coniato la definizione (o, meglio, la sintesi nominale) dell’Arte Povera storicamente intesa, forse ha anche indicato l’esercizio della povertà in arte come una più ampia e continua sollecitazione a andare alla radice delle cose, a farci bastare anche quel poco che rimane per continuare a fare arte. E quindi come un costante ritorno anche alle opere, mostre, artisti, testi e teorie già esistenti, sollecitandole a liberarsi di se stesse in quanto accadute-una-volta-e-per-sempre, e rendersi invece disponibili e riscoprire la propria libertà e radicalità, innanzitutto quella di poter essere nuovamente inventate, perché se ne sente ancora l’esigenza. E magari proprio quando c’è più bisogno di loro, per esempio nella guerriglia contro l’ossidazione e l’obsolescenza di una cultura H24, all-in-one, user friendly, corporate, di una cultura predeterminata e prevedibile basata sull’oblio collettivo, sull’assenza populista di alternative e sull’autodistruzione programmata. Contro ogni cultura disumana, un po’ come quella che si staglia di fronte a noi.

Se è così sono molteplici, per quest'”arte povera” (indicata con la “a” e la “p” minuscole per distinguerla dall’altra, di cui è la logica conseguenza), le battaglie ancora da combattere…

Per tutte queste, e per molte altre ragioni, per me, come per molti altri, Germano Celant non c’era ma, oggettivamente, c’è.

Germano Celant

5. CARO GERMANO…

Caro Germano,

è un po’ che non ci sentivamo…

“Celantiano”… Lo so che non ti piacerà l’aggettivo che ho usato in questo testo.

Non te l’avevo mai detto, ma da qualche tempo l’ho sentito usare, anzi, piuttosto spesso ormai… e, in effetti, anche io ogni tanto, ti confesso, lo uso…

Ci sono tante altre cose che vorrei dirti, e vorrei chiederti alcuni consigli, come ti avevo accennato…

E poi abbiamo i nostri progetti, su cui lavorare…

Ti dobbiamo inviare quel contratto, lo so, domani chiamo la referente…

E tu mi fai sapere per il prestito di quell’opera?…

Ah, ho ricevuto il tuo catalogo, è bellissimo…

A presto, quindi…

Sentiamoci.

Quando vuoi…

…

A GERMANO CELANT

– Andrea Viliani

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati