Artisti da copertina. Parola a Jacopo Martinotti

Le sue opere includono “reperti” trovati durante le passeggiate urbane che si concede. Lui è Jacopo Martinotti, autore della copertina del nuovo numero di Artribune Magazine.

Jacopo Martinotti (Milano, 1995) ha svolto una residenza a Viafarini e ha ricevuto una menzione speciale al Premio Città di Treviglio che si concluderà con una personale in occasione di Artdate 2019. Nel 2018 ha partecipato al workshop Marcello Maloberti. È il corpo che decide al Museo del Novecento di Milano per Furla Series e nel 2017 ha vinto il Premio d’Arte Città di Monza alla Biennale Giovani Monza. Tra le mostre collettive: The Great Learning alla Triennale di Milano e Four presso la Fondazione Pini (2017); Era pacifica pare presso Careof (2016).

Sin da piccolo nutre una grande passione per il disegno e da sempre è affascinato dalla Storia, dalla filosofia e dalla cultura classica, con cui però dice di avere un rapporto conflittuale. L’incontro con l’Accademia è stato rivelatorio. Jacopo Martinotti unisce abilmente scultura, fotografia, video ma soprattutto azioni performative, danza, gesti ginnici e militari per rievocare tempi, periodi storici, come il fascismo, o tradizioni antiche, come la danza greca Hasapiko. Perché, ci racconta, “si è continuamente in debito verso forme passate come ombre che non possono ignorarsi e la memoria per me è un sospiro da guardare come opportunità di quel che ha mancato”.

Quando hai capito che volevi fare l’artista?

Sebbene mi sia sempre trovato in qualche modo a contatto con l’arte, l’incontro con l’Accademia è stato rivelatorio, come accorgersi dell’invisibile.

Hai uno studio?

Proprio in questo periodo ne sto cercando uno nelle periferie milanesi. Per adesso ho un box!

Jacopo Martinotti, Erma Quadrifronte, 2019, fotografia. Photo Andrea Balza

Quante ore lavori al giorno?

Credo di avere la fortuna di non lavorare mai.

Preferisci lavorare prima o dopo il tramonto?

Amo la sera.

Che musica ascolti, che cosa stai leggendo e quali sono le pellicole più amate?

Riguardo alla musica sono uno che cambia molto e non ho un genere particolare a cui mi sento di appartenere. Tra i libri che sto leggendo: L’aperto di Giorgio Agamben e gli Scritti di Alberto Giacometti. Pensando al cinema, mi ritrovo molto nella crudeltà elegante dei film di Lars von Trier e nella semplicità poetica di Le quattro volte di Michelangelo Frammartino.

Un progetto che non hai potuto realizzare, ma che ti piacerebbe fare.

Sto portando avanti un video che avrà come set cinematografico le acque del fiume Po.

Qual è il tuo bilancio fino a oggi?

Mi sento sempre nel privilegio.

Come ti vedi tra dieci anni?

Non saprei, non penso mai al futuro.

Hai una fascinazione per la Storia, la cultura classica e per l’archeologia, che però dici di vivere in modo conflittuale. Vuoi spiegarmi meglio?

Si è continuamente in debito verso forme passate, come ombre che non possono ignorarsi e la memoria per me è un sospiro da guardare come opportunità di quel che ha mancato. Mi piace quando si rende straniera per aprirsi a qualcos’altro, dimenticando il suo discorso che si riduce sempre allo storico. Perciò cerco di non chiudermi nella citazione, ma restituirne i profumi per poi aprire l’immagine all’evocativo.

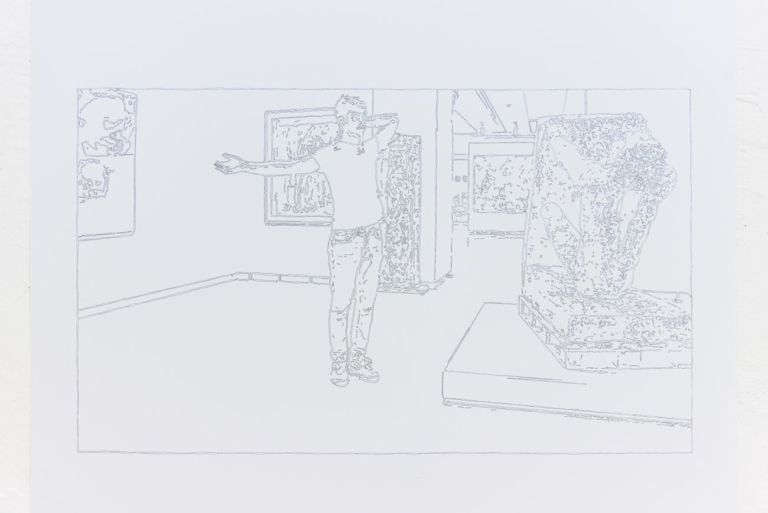

La performance, fatta di danza, gesti ginnici o militari, è un elemento imprescindibile nel tuo lavoro. Qual è il punto di partenza e di arrivo?

Nasce certamente dal desiderio di ritrovare gestualità di tempi e testimonianze che incontro. Spesso è il mio corpo a farsi mezzo, attraverso il quale cercare un punto di forza. Esercizi, partiture sono atti che m’interessa si risolvano in una poetica concreta, fatta di povertà.

Jacopo Martinotti, Roma 1930, 2019, performance, piazzale del Museo MAXXI di Roma, credito dell’installazione One and Twenty One Chairs, Adrian Paci. Photo Stella Karafili

Che cosa rimane delle tue azioni?

Rimangono frammenti e mancanze fisiche. Elementi scultorei con cui entro in dialogo, che poi si abbandonano, come lasciti in attesa di tornare in azione.

A volte, come nel caso di una performance che hai realizzato al Museo del Novecento di Milano, un gesto sembra diventare tutt’uno con la scultura marmorea. Un rapporto indissolubile tra la scultura e il corpo. È così?

È un rapporto dove queste due dimensioni si ricercano l’una nell’altra. Mi attrae quella soglia tra il sospendersi di un gesto, il suo dichiararsi e il suo perdersi, mostrandone la fragilità. In questo caso l’abbraccio che si ripete su ciascuna colonna del museo è anche sempre diverso.

Rievochi spesso il periodo fascista. Perché?

Il mito del comando, dell’azione! Ritualità che fanno dell’eroico umano l’assoluto invivibile. Segni irrevocabili che portano sempre con sé una fatalità, una colpa fisica. Sono tutti aspetti che mi ossessionano. Suppongo che il mio interesse nasca anche dai contesti in cui mi trovo, i luoghi che respiro e da cui mi lascio influenzare. Credo che durante questo periodo abbiano preso corpo forme che in realtà attraversano il corso della Storia.

Ti muovi per la città sempre con spirito indagatore. Mi hai detto che anche una camminata è importante nel tuo lavoro. Che cosa intendi dire?

Vivere ricercando uno sguardo è anche abitarlo. Così ogni istante, anche quello apparentemente più banale, può rendersi rivelatore, come vagare per le strade di una città, magari chiacchierando con un amico. È un lasciarsi pensare incessantemente da quel che s’incontra.

Hai in cantiere un progetto che vede la scritta in neon The End installata su una piccola barca che dovrebbe percorrere il fiume Po fino a sfociare nel mare Adriatico. Mi vuoi raccontare?

Il fiume Po mi piace anche perché sembra tagliare in due l’Italia. Nel suo flusso ho ritrovato lo scorrere di un film, il cui protagonista è il finale. The End è illuminata e installata su una barca che si lascia trasportare inseguendo paesaggi fino a confondersi con l’orizzonte del mare.

Com’è nata l’immagine che hai creato in esclusiva per la copertina di questo numero?

È il frammento di un gesto in dialogo con un reperto che ho trovato durante una camminata sul Ponte Fabricio a Roma. Il braccio si posa, incastrandosi tra gli ascolti di due figure, come a farne ponte.

‒ Daniele Perra

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #51

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 12

4 / 12

5 / 12

5 / 12

6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati