Assenza e linguaggio. In memoria di Susan Hiller

Scomparsa un mese fa, Susan Hiller ha lasciato un vuoto profondo all’interno del panorama creativo contemporaneo. E le ragioni sono da ricercarsi nella sua capacità di coinvolgere empaticamente chi osserva le opere di cui fu autrice.

Susan Hiller (1940-2019), che battezzò la propria pratica “paraconcettuale”, creava opere d’arte in grado di attivare l’introspezione della società occidentale. Le sue installazioni spesso utilizzano sia il suono che il video, ma al centro della ricerca c’è l’antropologia, campo di studi originario dell’artista. La sua pratica risente della fascinazione per questa disciplina e allo stesso tempo ne critica fortemente i metodi. Tutto il suo corpus di lavori rivela l’interesse per temi come il linguaggio, i sogni, i manufatti e il paranormale.

Nata nel 1940 e cresciuta a Cleveland, Ohio, Susan Hiller studiò cinema e fotografia, ma anche linguistica e archeologia a New York, prima di diventare ricercatrice in antropologia alla Tulane University. Interruppe i suoi studi per diventare un’artista e si trasferì a Londra poco dopo. Le opere di questo periodo ‒ gli Anni Sessanta e i primi Anni Settanta ‒ indagano la dimensione temporale di un materiale artistico come la pittura, che Hiller trasforma, portandolo verso stati differenti attraverso bruciature e piegature, oppure separando i singoli fili che compongono la trama della tela per poi riutilizzarli per intessere oggetti.

CONTRO LA STABILITÀ

Questo tipo di azioni era alla base di serie come Measure by Measure (a partire dal 1973), Painting Books and Blocks (1972-84) oppure Work in Progress (1980), che rivelavano l’interesse dell’artista per la fragilità dei manufatti attraverso un gesto che ricorda l’iconoclastia tipica delle avanguardie e delle neo-avanguardie. Tuttavia, invece di sfidare la dimensione della rappresentazione a sostegno dell’autonomia dell’arte, questi lavori mettono in discussione l’opera come entità stabile, oltre che i metodi di conservazione degli oggetti inseriti nelle collezioni museali. Susan Hiller concepiva le opere, e tutti i manufatti, come entità in costante stato di transizione, rivolte “avanti e indietro allo stesso tempo”. “Facendo e disfacendo simultaneamente” scelse di schierarsi contro una concezione “dell’arte che si basa sulla nozione di stabilità”.

Affascinata dai metodi dell’archeologia, Hiller pensava che il suo ruolo di artista consistesse nel rivelare ciò che è nascosto, confrontandosi con elementi frammentari e sparsi in grado di mettere in luce determinati aspetti della società nel suo complesso. Questo genere di tracce, tuttavia, non dovevano necessariamente provenire da un passato remoto. Per An Entertainment (1990), una proiezione immersiva su quattro pareti arricchita dal suono, Hiller filmò ed editò diversi spettacoli di marionette (Punch and Judy) in giro per la Gran Bretagna con l’obiettivo di rendere palese il carattere violento e inquietante di queste rappresentazioni per bambini, agli occhi di un pubblico adulto. Il personaggio di Punch torna in un lavoro successivo, From the Freud Museum (1991-97) ispirato dalla collezione privata di Sigmund Freud.

Hiller mise insieme cinquanta oggetti, come il bastone e i dischi in vinile di Punch, fiori secchi e altri manufatti che, attraverso il modo in cui vengono esposti, riportano alla mente i classici allestimenti di tipo etnologico o storico-naturale. La selezione, tuttavia, non segue una singola coerente narrativa, come accade invece nella collezione di Freud, che per Hiller rappresenta l’eredità della civiltà occidentale. Piuttosto, l’artista creò “un archivio di incomprensioni, crisi e ambivalenze che rendono complicata qualsiasi nozione di patrimonio”.

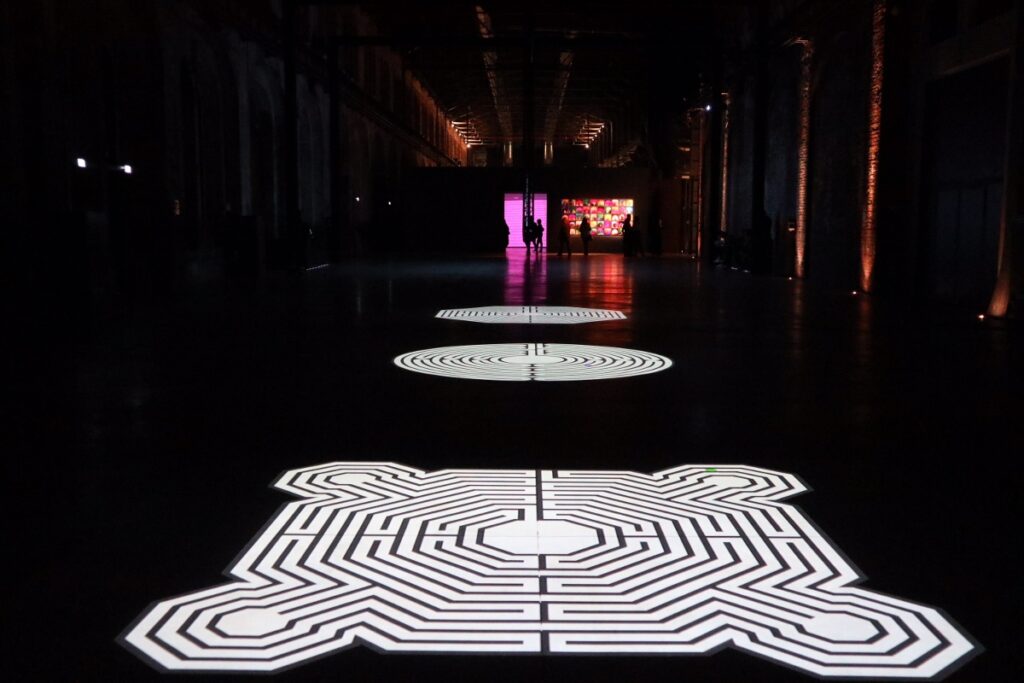

Susan Hiller, Social Facts, OGR Torino, photo Claudia Giraud

RIFLETTERE SULL’ASSENZA

J. Street Project (2002-05), che comprende un film e un’installazione fotografica, mette in scena questo genere di archeologia del contemporaneo probabilmente nel modo più intenso. A partire da un’impostazione di base molto semplice, Hiller raccolse immagini di tutte le strade tedesche che contengono nel nome riferimenti ebraici. Il film che ne risulta, come anche l’installazione – oltre trecento fotografie inserite in una struttura a griglia – mostra cartelli stradali con nomi come Judengasse, Judenpfad o Judenhof. Questi luoghi erano stati rinominati dai nazisti, ma dopo il 1945 venne ripristinata la toponomastica originale. Fu durante una visita a Berlino che Hiller si imbatté in uno di quei nomi, e da lì nacque la sua riflessione sul rapporto che la società intrattiene con il proprio passato, e in particolare sui modi in cui l’assenza della popolazione ebraica, deportata e sterminata, diventa manifesta. Fotografò quei luoghi con uno stile molto neutro, enfatizzando la normalità piuttosto che l’aspetto drammatico e presentandoli poi in semplice ordine alfabetico. Mostrando strade perlopiù deserte, grigie e tristi, queste immagini generano una sensazione di shock che si dispiega nell’arco temporale in cui lo spettatore le osserva. Durante una conferenza, Susan Hiller parlò di un interesse di tipo concettuale nel tema della doppia assenza che queste insegne contengono, sia sul piano linguistico che storico. Tuttavia, quando si guarda il film, non si può fare a meno di notare come l’artista sia in grado di coinvolgere il pubblico in un modo sottile ma molto toccante. Grazie a delle variazioni minime rispetto all’organizzazione apparentemente rigorosa, estendendo alcune riprese fino alla lunghezza di un minuto, siamo costretti a riflettere sull’assenza che viene rappresentata per una quantità di tempo che ci sembra quasi intollerabile.

RELAZIONI EMPATICHE

Due anni fa, Hiller espose a documenta14. In occasione della sua seconda partecipazione alla mostra quinquennale tedesca, dopo la prima volta nel 2012, l’artista contribuì con due lavori video separati ma connessi tra loro nelle due sedi di Kassel e Atene. Ancora una volta i temi sono il fenomeno dell’assenza e il linguaggio, nel contesto della nostra società. Queste opere, intitolate The Last Silent Movie (2007-08) e Lost and Found (2016), includono registrazioni d’archivio di lingue estinte oppure morenti, inserendosi in un vasto filone di lavori dell’artista che indaga sulle potenzialità che la tecnologia ha di catturare ciò è andato perso o divenuto impercettibile.

Mentre The Last Silent Movie mostra soltanto i nomi delle lingue e sottotitola le registrazioni in inglese, Lost and Found aggiunge anche delle lingue riportate in vita e la curva verde di un oscilloscopio, che traduce il segnale acustico in una forma visuale.

Di nuovo, Susan Hiller si appoggia a una struttura apparentemente neutrale e scientifica con il solo scopo di romperla attraverso una coreografia ritmica e sfruttando il puro potere delle voci umane; elemento che viene enfatizzato dalla scelta di inserire la proiezione in una stanza buia, non disturbata da altri segni visuali. Tutto questo contribuisce a creare un’esperienza diretta e potente della varietà ma anche della fragilità della parola umana.

Anche se è impossibile racchiudere in pochi esempi una ricerca durata cinquant’anni e caratterizzata da temi e strategie artistiche differenti, lavori come The J Street Project e Lost and Found rivelano un aspetto chiave della ricerca di Susan Hiller. Si tratta della capacità di costruire relazioni empatiche con un campo di ricerca coinvolgendoci su un piano molto personale, invece di puntare sulla razionalità scientifica. Hiller ha creato legami molto forti tra il suo pubblico e il subconscio culturale, ossia gli elementi assenti e repressi della nostra società. Un’abilità che ci mancherà molto.

‒ Leon Hösl

(si ringrazia Salvatore Lacagnina)

La traduzione del testo originale è di Valentina Tanni

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati