Nel segno dell’arte. Intervista ad Agostino Ferrari

L’11 ottobre è stato presentato al Museo del Novecento di Milano ‒ dove è in corso la mostra personale di Agostino Ferrari ‒ il Catalogo Generale della sua opera, edito da Electa e curato da Martina Corgnati. Intervistato per l’occasione, l’artista, milanese classe 1938, racconta la sua carriera, dagli esordi con Fontana e Manzoni, passando per il Gruppo del Cenobio, fino ad arrivare al segno, leitmotiv di sessant’anni di lavoro.

Tra poco meno di un mese compirà ottant’anni. Quanto tempo ha dedicato all’arte?

Ho incominciato a diciannove anni, per passione. Andavo alle mostre, leggevo, soprattutto le cose legate alla pittura impressionista. Con un compagno di classe giravamo intorno a Milano copiando i paesaggi, facendo tutte le cose che fanno i pittori all’inizio. Con il tempo, una ragazza ‒ che poi è diventata mia moglie ‒ mi ha spinto a considerare la pittura come un lavoro, cosa che io non pensavo perché la ritenevo un hobby. Ho quindi iniziato a farlo professionalmente, anche se era una scelta un po’ inaspettata, soprattutto per i miei genitori, i quali però si sono accorti presto che la passione per l’arte superava quella per qualsiasi altro progetto.

Chi è stato il primo professionista, invece, che ha riconosciuto il suo talento?

Remo Brindisi. Andavo nel suo studio, gli facevo delle domande per cercare di capire come funzionasse questo lavoro. Poi, ben presto, tutto è rapidamente cambiato e quindi ‒ non avendo potuto fare il militare a causa di una bronchite ‒ ho iniziato a frequentare il bar Jamaica, qui in Brera, insieme a tutti gli altri artisti, con i quali sono diventato amico. Erano anni intensi e molto divertenti.

Tra questi c’erano anche Angelo Verga, Arturo Vermi, Ugo La Pietra ed Ettore Sordini, con cui ha fondato nel 1962 il Gruppo del Cenobio. Un anno dopo nasce a Palermo il Gruppo 63, di stampo letterario. Gli Anni Ottanta sono segnati dai Memphis. Come mai oggi è difficile che dei giovani collettivi riescano a essere culturalmente incisivi quanto lo sono stati i vostri?

Me lo sono chiesto anche io. Effettivamente, dopo le Transavanguardie non ci sono stati più dei gruppi importanti. Ma una volta si stava tutti insieme. Ci si trovava anche per aiutarci: se uno di noi vendeva a un collezionista, dava una mano anche agli altri. Questo in un’epoca in cui i collezionisti erano molto pochi e perciò non riuscivamo a guadagnare. Naturalmente, stando assieme, si discuteva e venivano fuori delle idee, le quali contribuivano a creare, appunto, questi gruppi. Allora c’erano quello degli oggettuali, dei cinetici, il nostro ‒ dei segnici ‒, che facevano riferimento a due poli, quello di Fontana, per il segno, il gesto, l’arte plastica, e Munari per quella ludica, della pittura in movimento. In mezzo c’era Piero Manzoni.

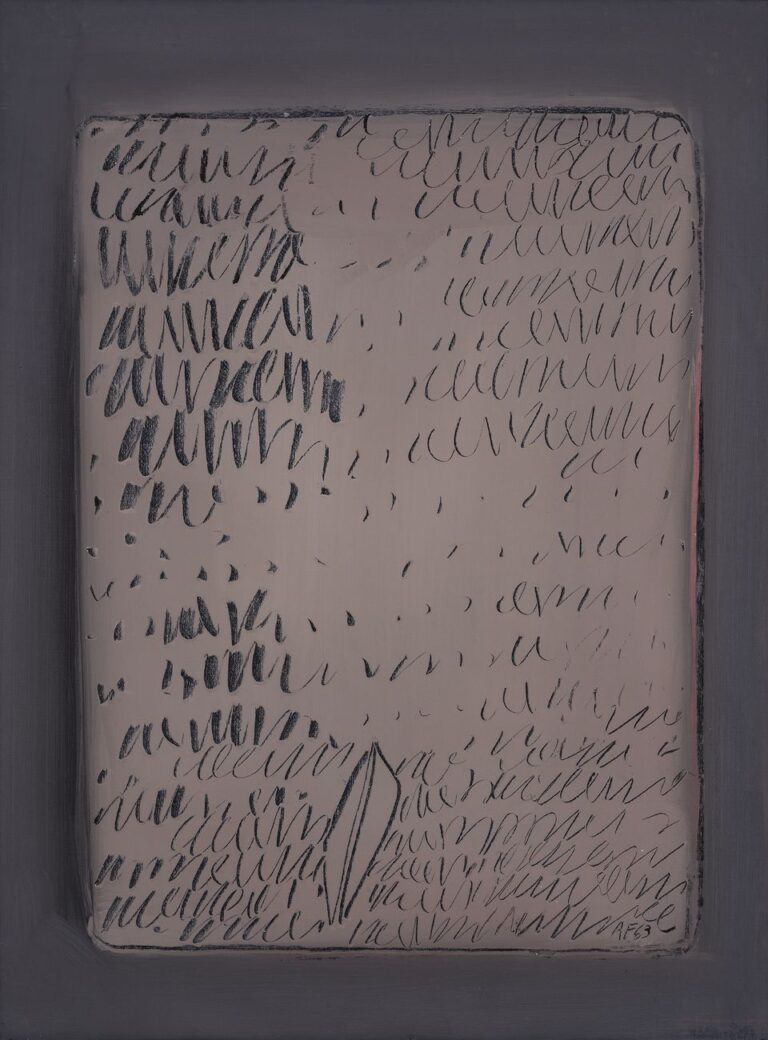

Agostino Ferrari, Maternità, 2002. Photo credit Annalisa Guidetti Giovanni Ricci

Fontana e Manzoni sono stati fondamentali per il suo percorso. Che ricordo ne conserva?

Fontana era più grande di noi, il nostro maestro. Era un punto di riferimento, si andava in studio a trovarlo e lui era sempre ben disposto ad ascoltare i giovani, soprattutto quelli che facevano un po’ di ricerca. Gli parlavamo e ci dava dei consigli. Invece Manzoni era un nostro amico con il quale andavamo in giro. Insieme abbiamo fatto anche tante bevute e discussioni.

Tornando al Cenobio: quali erano le questioni principali su cui riflettevate?

Non eravamo d’accordo con le posizioni di Manzoni di annullare l’immagine. Quindi cercavamo di difendere la pittura attraverso un minimo possibile, che poteva essere una sintesi della pittura stessa, e abbiamo compreso che il segno ci aiutava molto a farlo, perché con esso riuscivamo a raggiungere questo minimale simbolico, il quale ci permetteva di resistere e di fare la pittura senza avere bisogno di azzerare l’immagine.

Lei dice che il segno ‒ emblema dei suoi lavori ‒ è “la traccia della vita, che rappresenta la mediazione tra la mia esistenza e la realtà circostante”. Il segno come medium. Vale per tutti, secondo lei, oppure ognuno ha un personale Velo di Maya?

Per me il segno è uno strumento di lavoro fondamentale con cui riesco a ritrovare l’essere umano e le sue esperienze. Non so se questo vale solo per me, però. Anche perché esso ha accompagnato l’uomo da quando esiste sulla terra. È una sua testimonianza. Ecco perché indagare sul segno equivale a indagare sull’uomo.

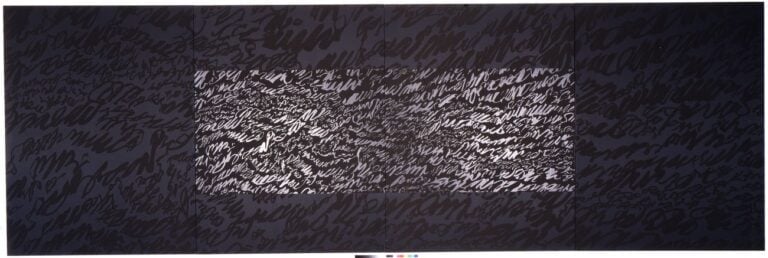

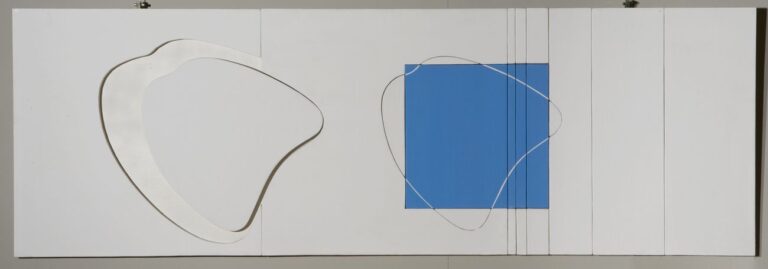

Agostino Ferrari, Palinsesto, 1994. Photo credit Paolo Vandrasch

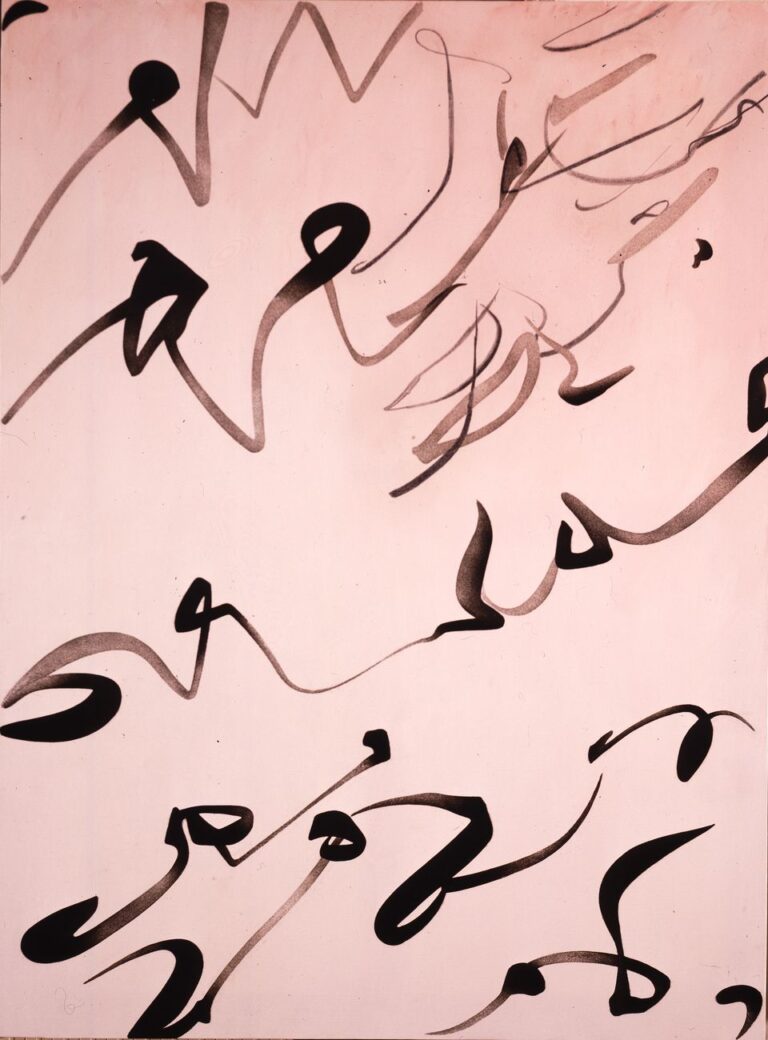

Anche il colore è un segno e nel suo lavoro è presente a tratti, come mai?

Sì, il colore è un umore che sposta un po’ il valore essenziale del segno e lo porta verso un’altra dimensione: o lo drammatizza oppure ne rende più poetica la sua direzione. Per me è un po’ un corollario del segno. Salvo qualche eccezione, quando proprio l’ho voluto confrontare con esso.

Tra il 1979 e il 1983 entra nella fase de La rifondazione, in cui il segno, più che guida nel presente, diventa una madeleine. Di cosa era nostalgico a quei tempi?

Ho attraversato un periodo concettuale del mio lavoro, nel quale ero arrivato a fare l’Autoritratto, dove confrontavo il segno con i colori e le forme. Per cui mi ero trovato un po’ privo di quello che era il fare, il lavorare come artista. Ero più vicino allo studio che non alla progettazione. Il ricordo del segno mi ha portato a creare queste opere e a riprendere in mano l’oggetto della mia arte in modo più emozionale anziché intellettuale.

Ha da poco presentato il Catalogo Generale dedicato alla sua opera. Che cosa rappresenta per lei questo volume?

Vedendolo mi sono reso conto di quanto lavoro è stato fatto. Ho avuto dei periodi in cui le opere realizzate non erano molte, come quando mi sono concentrato sull’Autoritratto ‒ che mi ha portato via quasi cinque anni ‒ e sulla ricerca, poi ho realizzato molti disegni su carta, più piccoli delle opere che sono solito fare ‒ circa duemila ‒ e che sul catalogo non ci sono. All’interno, invece, vi sono opere più grandi, sia su carta che poi facevo intelaiare ‒ perché il segno, essendo una scrittura, è più facile da esprimere su carta ‒ che su tela.

‒ Ilaria Introzzi

1 / 13

1 / 13

2 / 13

2 / 13

3 / 13

3 / 13

4 / 13

4 / 13

5 / 13

5 / 13

6 / 13

6 / 13

7 / 13

7 / 13

8 / 13

8 / 13

9 / 13

9 / 13

10 / 13

10 / 13

11 / 13

11 / 13

12 / 13

12 / 13

13 / 13

13 / 13

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati