Un Museo della Follia per Mantova. Vittorio Sgarbi racconta

Ha appena aperto al pubblico. È il Museo della Follia e, fino al 22 novembre, trova casa al Palazzo della Ragione di Mantova. Lo ha curato Vittorio Sgarbi in qualità di “ambasciatore” di Expo Belle Arti 2015. Di cosa si tratta lo racconta lui stesso in questo testo, che trovate in versione estesa anche nel catalogo della mostra-museo.

Il Museo della Follia che arriva ora a Mantova è una sfida. Una sfida dei giovani contro i vecchi. Del bene contro il male. Era stato concepito a Salemi dopo il Museo della Mafia oggi rimasto ostaggio della mafia. Avrebbe dovuto arricchire quella città, con le iniziative nate in occasione del 150° della Unità d’Italia di cui Salemi fu la prima capitale. Capitale di un sogno. Ma non è stato possibile realizzare quel sogno. Le forze del male hanno prevalso. E la mafia, uscita dal museo, ha vinto. Ancora una volta la sua impresa è riuscita. Questa volta in modo beffardo. Non sostituendosi allo Stato. Ma sostituita dallo Stato. Dopo quella impresa, i giovani che con Cesare Inzerillo avevano lavorato al Museo della Mafia, hanno trovato ospitalità a Matera realizzando il Museo della Follia negli spazi meravigliosi del Convicinio Sant’Antonio. […]

Da Pontormo a van Gogh, gli artisti più grandi hanno avuto rapporti difficili con la società, accentuando il loro individualismo. In questi percorsi sarebbe stato impensabile immaginare un rapporto tra mafia e follia, se il potere non avesse manifestato il suo volto attraverso la diabolica invenzione della mafia, non quella reale ma quella immaginata, sospettata, inventata, per consolidare le sue forme attraverso l’affermazione di uomini meschini e vili. […]

A poca distanza da Salemi ho incrociato Cesare Inzerillo. Che ritengo, non meno di Leonardo Sciascia e di Gesualdo Bufalino, un dono della Sicilia all’Italia e il cui solo impegno basta a spingere nell’angolo la mafia e lo Stato che la garantisce dandole certificati di esistenza. […]

Immagini, documenti, oggetti raccontano, a latere dell’umanità evocata da Inzerillo, nel linguaggio della Classe morta di Kantor, le condizioni umilianti e dolenti dell’alienazione, le prescrizioni e le cure, i letti di contenzione e gli strumenti di costrizione. Ed è un repertorio non dissimile da quello, doloroso, dei reperti dei profughi nei campi di concentramento. Frammenti che evocano infinite tristezze, isolati, anche nella loro innocua costituzione, come un cucchiaio, una fialetta odontalgica del Dott. Knapp, un pacchetto di Alfa, una chiave. Nulla di strano o di originale, nulla di specifico; tutto di doloroso. È l’introduzione al museo.

Un repertorio, senza proclami, senza manifesti, senza denunce. Poi si entra nella Stanza della Griglia. E si incontrano le persone. Uomini e donne come noi, sfortunati, umiliati, isolati. E ancora vivi nella incredula disperazione dei loro sguardi. Condannati senza colpa, incriminati senza reati per il solo destino di essere diversi, cioè individui. Inzerillo e Marilena Manzella te li mettono davanti, questi carcerati, con la divisa della loro malattia, che è la malattia della condizione umana e della psiche, con i segni di ciò che le è accaduto, degli incontri e delle occasioni.

Agostino Arrivabene, Elena, 2009 – collezione privata, Brescia

Inzerillo dà la traccia, evoca inevitabilmente Sigmund Freud e Michel Foucault, a cui fisicamente assomiglia, e apre la strada a un inedito riconoscimento, a una poesia della follia che muove i giovani in questa impresa. Sara Pallavicini, Giovanni Lettini e Stefano Morelli. Determinati, liberi, folli. Prima a Matera, ora a Mantova. Ed ecco il loro museo nella proposta di alcune mostre temporanee e nella costruzione di questo libro. Così, stanze, muri, pareti dell’ospedale psichiatrico abbandonato di Teramo entrano nell’obiettivo di Fabrizio Sclocchini che rianima quegli spazi desolati con omaggi floreali di delicata poesia come a ricordare quelli che vi furono, confinati, rimossi, cancellati. Poi appare un ospite solitario. Pingue fratello delle mummie di Inzerillo, come tutti presente-assente in un pigiama a righe, tranquillo e sfigurato. È uno di tanti, immaginato da Gaetano Giuffrè. Poi c’è Grazia Cucco, indiavolata, con le sue allegorie e i suoi paesaggi, ossessioni di una ragazza che ha frequentato chiese e conventi dove stanno, prigioniere dell’anima, folli di Dio, suore vigilate da prelati, che erano una volta felici nel loro giardino delle delizie, fra animali fantastici. Ma subito si ritorna nella fabbrica del male con i volti scuri e gli sguardi senza speranza degli umiliati pazienti di Vincenzo Baldini. Nessuna città, nessuno spazio li accoglie. Stanno nei “non luoghi” della loro mente.

Poi arriva un collega visionario di Cesare Inzerillo: Lorenzo Alessandri con la serie di Camere con sogni e visioni di un mondo parallelo. Tra le più straordinarie esperienze narrative della pittura italiana negli anni sterili nei quali la figurazione era bandita, l’estro di Alessandri non è soltanto una delle rare testimonianze del surrealismo italiano ma esprime l’euforia dell’alienazione, il protocollo della follia come manifestazione di libertà e contro le regole dell’habitat artistico torinese. E con rispetto della fantasia che declinava in arte povera.

Omaggio al genius loci, con una virtuosistica testimonianza di arte a tema, è la presenza di Mimmo Centonze, più savio che folle, folletto cresciuto nella Matera dei Sassi. Un classico della follia è Gino Sandri, che per una intera epoca, disegnerà i suoi fratelli nell’universo chiuso del manicomio con dolente partecipazione, con rassegnazione e una urgenza di non far mancare all’appello della vita uomini che sono vissuti fuori dalla storia, non rilevati. Il manicomio, più del carcere, è il luogo dei rifiuti dove vengono chiusi quelli che non si adeguano, che non sono disposti ad accettare l’ordine del mondo, quelli che urlano la loro indisponibilità. Sandri, uno di loro, li osserva. Su quei volti non c’è mai un sorriso, sono individui che hanno perso la loro identità, e la matita di Sandri li carezza, li rianima e ne riconosce l’esistenza.

Antonio Ligabue, Autoritratto con cappello

Diverso il caso di Carlo Zinelli, che non guarda la realtà che vede, che non illustra, che non documenta ma trasferisce sulla carta i pensieri di un’anima turbata, le ossessioni, le ripetizioni, le processioni. È un puro visionario, dal quale escono archetipi invariati da circa diecimila anni. Prima urgenza che pittura ma, alla fine, un universo che sembra direttamente uscito dalle grotte di Altamira o dall’altopiano dell’Akakus. Il malato folle, che ha la ventura di esprimersi, si pone davanti a forme sempre nuove e insieme ripetitive attraverso le quali si documenta e si riconosce il rapporto tra follia e arte. Ma non si può ignorare anche il rapporto “alto” tra arte e follia, e cioè l’esaltazione del puro pittore (van Gogh, Antonio Ligabue, Massimo Mariano), come si manifesta qui in Raimondo Lorenzetti, che convive con i suoi paradossali personaggi con i quali sostituisce l’umanità che preferisce evitare.

Dai manicomi era difficile uscire, ma nei manicomi era ancora più difficile entrare. Per questo è così straordinaria la serie di ritratti fotografici di Giordano Morganti che, mentre impudicamente svela la condizione dei malati, li innalza a nuova e inedita dignità formale, con folgoranti primi piani o taglia a figura intera contro un fondale neutro. Questi non sono più anonimi ma personalità distinte; e, davanti ai loro corpi smagriti, offesi, costretti a pagare per non avere fatto nulla, è stata concepita la Legge Basaglia, una pagina di storia per l’umanità e i diritti dell’uomo. Oggi, uscendo dalla indifferenza, dobbiamo portare a termine l’impresa di Basaglia con la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, un capitolo scandaloso della violenza contro l’uomo.

Sulle ceneri di questo mondo di emarginati, di abbandonati, di umiliati si pone infine Roberta Fossati che, entrata nell’ospedale psichiatrico di Volterra, ha ritrovato la voce soffocata di un’anima sepolta: ed un lungo lamento che resta documento e non diventa poesia se non nell’emozione che lo vivifica in chi ne ritrova la traccia sul muro. Così, chi non ha avuto la forza di far sentire il proprio urlo disperato oggi, troppo tardi, lo fa arrivare alle orecchie di una donna sensibile che lo trasferisce in immagini silenziose. Ancora una volta le parole non saranno lette, ma la loro eco rimane dentro di noi. Il Museo della Follia non è una storia della follia. È una serie di suggestioni, di paure, di prepotenze che dovranno riguardare anche noi, protetti e attratti dai matti. D’altra parte, non potendone fare a meno, li abbiamo fatti diventare artisti. Se la follia vive nei sogni non ci possiamo liberare di lei. A Mantova, il museo si arricchisce di opere storiche, cercando di riconoscere documenti luminosi dal nesso fra arte e follia, testimonianze di visioni, di allucinazioni, di turbamenti, di nevrosi che rendono le loro opere viaggi notturni, deliri. Nati sotto Saturno furono chiamati, e noi ne vediamo i loro occhi sofferenti, allucinati, e ne sentiamo la febbre nelle opere.

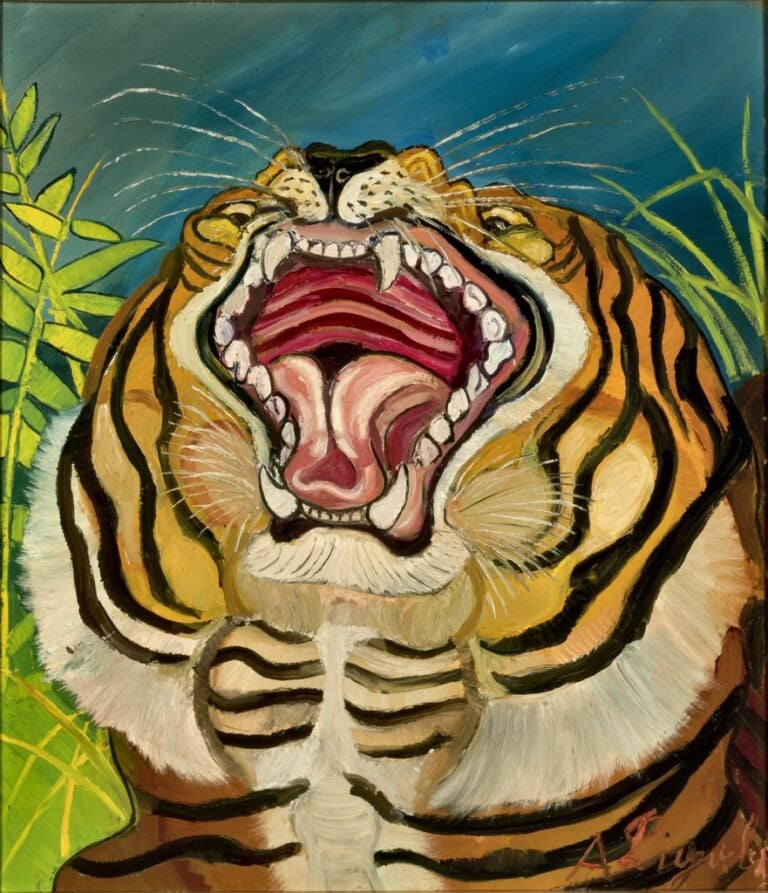

Dall’idillio georgico di Iacopo Bassano, spento nella cecità, ai tramonti e alla notte tormentata di suo figlio Francesco morto suicida. Un’altra allucinazione attraverso la pittura tutta interiore e visionaria è nelle opere di Andrea Donducci detto il Mastelletta. Per Mastelletta la luce del giorno si è spenta per sempre, e gli uomini vivono in una perpetua notte simile all’inferno. Il Malvasia ci racconta degli squilibri della sua mente che lo portano lontano, negli ultimi anni di vita di cui non abbiamo documenti. E le notti dei suoi quadri sono diventate il buio della sua mente. Nella storia dell’arte, anche prima dei casi clamorosi di van Gogh e di Ligabue, molti sono gli artisti la cui mente è attraversata dal turbamento, che si esprimono in una lingua visionaria e allucinata. Primo, tra questi, William Blake, che in alcuni versi sembra prefigurare, più che le proprie, le immagini di Ligabue: “Tigre! Tigre! divampante fulgore / nelle foreste della / notte / quale fu l’immortale / mano, o l’occhio / che ebbe la forza di formare la tua / agghiacciante / simmetria”. Per Blake, “L’immaginazione / non è uno stato mentale; è l’esistenza umana stessa“. Per Blake il peccato è lo strumento per incatenare i desideri degli uomini, e i codici morali sono limitazioni dello spirito nella vita. Da qui deriva una immaginazione febbricitante attraverso illustrazioni visionarie soprattutto nell’opera di Dante.

Fabrizio Sclocchini, Stanze

William Wordsworth scrisse: “Non c’è dubbio che quest’uomo fosse pazzo, ma c’è qualcosa nella sua pazzia che attira il mio interesse più dell’equilibrio di Lord Byron e Walter Scott“.

Una diversa sofferenza, lontana dai conflitti con la storia e con le religioni, mostra Giovanni Carnovali detto il Piccio, che dipinge sempre e soltanto paesaggi interiori e ritratti di anime fervide e fragili. Siano pure vergini o maddalene, ciò che importa al Piccio è sottrarsi alla storia e alla sua rappresentazione in pitture ufficiali e formali. “La poetica romantica della sua pittura non è un atteggiamento letterario, ma piuttosto la sensibilità per le risonanze del sentimento“, scriverà Marco Valsecchi. E questa visione “corrisponde a una inclinazione della sua stessa esistenza, giudicata un po’ bizzarra, in quanto amava la solitudine, i viaggi improvvisi a piedi, la contemplazione schiva dei paesaggi“. A darci una conferma della sua alterata situazione psicologica sono i momenti della sua morte, quando tutto appare finito: immerso nel fiume, Piccio perde la vita per destino o per scelta confermando il suo disagio nei rapporti con il mondo.

Anche Silvestro Lega, lontanissimo dalla pittura storica, riesce a cogliere momenti fragili di una umanità sradicata, irrisolta, dolente, come si vede nell’Adolescente. D’altra parte, l’attenzione al vero, l’indisponibilità alla retorica, l’interiorizzazione della realtà domestica e del mondo rurale in cui l’artista era protetto, s’incrina con le costanti tragiche della vita, a partire dalla morte del fratello Dante, e pure dei casi di tisi che investono le donne di casa Batelli, con numerose morti, anche quella della amata Virginia. In alcuni momenti Lega incrocia la tragedia e la racconta con disarmata semplicità. Più retorico e più estremo, Vincenzo Gemito, ci si mostra sconvolto con l’aspetto di un vecchio sulla strada già nell’autoritratto del 1887, a soli 35 anni. Condivide vita, esperienza e allucinazione con Antonio Mancini. Lo studio dei classici da responsabilità verso il reale, minuziosamente rappresentato, e caratterizzano la sua opera, oltre l’accademia, attraverso l’approfondimento di un grande mestiere. Nel 1887 appronta l’immagine di Carlo V in una scultura in marmo all’esterno del Palazzo Reale di Napoli. Il risultato, anche per il disagio di lavorare il marmo, è insoddisfacente per lo stesso Gemito, che è ormai diventato quello del disegno dove appare precocemente invecchiato. Gemito ebbe un crollo, entrò nell’ombra, si chiuse nella stanza di un appartamento, fu spesso ricoverato in ospedale psichiatrico. Per più di vent’anni produsse disegni, e soltanto nel 1909 riprese a scolpire. I suoi disegni sono solo apparentemente realistici: rivelano in realtà un’allucinazione, un’alterazione che segnala un rapporto difficile con la realtà, un turbamento, una inquietudine. Quanto più egli tenta di definire la realtà, tanto più essa rivela uno stato psicologico. Andrebbe forse considerato fuori dal Naturalismo, dalla illustrazione, riconoscendone il tormento anche negli esercizi accademici.

Altrettanto singolare e anche drammatica è l’esperienza di un altro scultore, Filippo Cifariello, che si ispira, oltre che alla tradizione, anche ai modelli di Gemito, elaborando una visione tardo neoclassica. L’alterazione in lui si manifesta con l’omicidio: il 9 febbraio 1905 uccise la moglie Maria De Browne con alcuni colpi di pistola. Popolare come artista, e ben difeso, fu assolto perché incapace di intendere e di volere, per vizio totale di mente. Le sventure non finirono perché, dopo il secondo matrimonio con Evelina Fabi, la moglie gli morì nel 1914, a soli 22 anni, per le gravi ustioni riportate nel maneggiare il fornello a gas. Dopo il terzo matrimonio e la nascita di due figli, l’artista, colto dalla depressione, si suicidò a 72 anni nel suo studio di Napoli. Compostezza e classicità in molte sue opere sembrano contraddire le vicende drammatiche e tempestose della vita. Ma Cifariello aveva cercato di respingere il male attraverso l’aspirazione a una bellezza ideale, che non mostra corruzione né deformazione. L’opera contraddice la vita. Ancora, tra le personalità più eminenti della pittura italiana dalla prima metà del secolo scorso, Gino Rossi, operoso tra Venezia e Treviso, tra Burano e Asolo, condivide l’esperienza artistica con il grande scultore Arturo Martini, e insieme a lui, negli anni giusti (1907) è a Parigi, dove studia Gauguin, van Gogh, i Fauves, Picasso. Emulo di Gauguin, fa un viaggio a Tahiti. È ancora a Parigi, nel 1912, dove espone al Salon d’Automne con Amedeo Modigliani. In questi primi anni è luminoso, vivace, brillante nella forma e nel colore, ma la guerra è per lui un trauma insopportabile, che soltanto l’arte può contenere. Nei brividi della mente dipinge i suoi capolavori, dal 1918 al 1924. Ma già nel 1925, il male lo aggredisce e lo trascina nell’ombra con il ricovero nel manicomio Sant’Artemio di Treviso, da cui uscirà soltanto, morto, nel 1947. Arte e follia convivono in lui fino alla distruzione.

Antonio Ligabue, Testa di Tigre

Dopo questa esperienza si registrano i casi straordinari di Antonio Ligabue e di Pietro Ghizzardi, che costituiscono i due cardini essenziali e terminali del Museo della Follia. Nel primo una visionarietà lussureggiante che determina la creazione di un mondo originale, popolato solo dagli animali, domestici e selvaggi, oscillando fra l’idillio campestre e una foresta insidiosa, minacciosa. Nessun pittore del Novecento, se non forse Gino Rossi, ha la stessa esuberanza. Gli animali della foresta sono proiezioni di una rabbia, di un conflitto con il mondo, risolto soltanto nella pittura. Ghizzardi, per converso, rispecchia la fragile condizione umana, e dipinge uomini e donne, prevalentemente solitari. Una sequenza apparentemente senza fine, con le varianti determinate dalle diverse psicologie, ma con una pietas così profonda da autorizzare l’idea di un nuovo Umanesimo, dolente, accorato, contadino. Lo stato di alterazione psichica di Ghizzardi non determina un’accensione o un’esaltazione, ma una lucidità e una umanissima interpretazione di anime e volti in una galleria di personaggi senza precedenti. Nella sua condizione di disagio, Ghizzardi appare lucidissimo, e ci mette davanti a una umanità disarmata. Ligabue e Ghizzardi lavorano a poca distanza e appaiono perfettamente complementari. E sono parimenti del tutto estranei alla tradizione figurativa del Novecento italiano. Sono due fertili anomalie.

Altri casi di schietto individualismo creativo, fuori di gruppi, scuole, tendenze, avanguardie, sono episodicamente registrabili, ma sempre nella direzione di una libertà garantita dalla Follia. Penso a Tullio Garbari, a Tarcisio Merati a Orneore Metelli, a Raimondo Lorenzetti, a Luigi Serafini. Ognuno di loro ha una storia, una dimensione che non si misura con la realtà, ma con il sogno. E quel sogno, con piena soddisfazione, oltre ogni tormento, rappresenta.

Vittorio Sgarbi

Mantova // fino al 22 novembre 2015

Museo della Follia

ideazione Vittorio Sgarbi

PALAZZO DELLA RAGIONE

Piazza Erbe

0376 288208

[email protected]

www.csaligabue.it

MORE INFO:

http://www.artribune.com/dettaglio/evento/44831/museo-della-follia/

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati