Da un sistema di valori all’altro

Che cosa succede nel passaggio, nella transizione da un sistema di valori a un altro, da un’epoca all’altra? Come funziona questa procedura di adattamento? Questo adattamento si collega al passaggio storico (inevitabile) dalla distopia, da una situazione distopica alla distruzione di questa distopia e all’edificazione di un diverso sistema economico, sociale, culturale (migliore o peggiore). L’Italia, in questo senso, è il terreno perfetto di elaborazione: perché è precisamente qui che tale processo si sta verificando, di nuovo.

Il disagio, l’idealismo fallito, e – forse più intenso di tutto –

Il terribile isolamento [di Berlino] gli si addicevano.

Lui e la città erano una presenza costante

nella terra desolata delle ambizioni di morte.

Clive Barker, Crepuscolo alle torri

(in Libro di sangue VI, 1986)

Ora, un sistema di valori di riferimento nasce, vive e si articola all’interno dei singoli individui. In alcuni di essi, è installato prima che in altri: queste persone sperimentano dunque su di sé, nella propria esistenza e nella propria esperienza esistenziale (professionale, affettiva, sociale, intellettuale) della realtà, questi valori. Li testano: li applicano in ogni scelta, in ogni decisione, in ogni azione. Di fatto, sperimentano il futuro – almeno, uno dei futuri possibili – nel presente: fanno precipitare il futuro nel presente delle proprie vite.

Questi individui costituiscono forse, o possono costituire, un’avanguardia? In un certo senso, sì. Anche se il nuovo sistema di valori coesiste per un periodo più o meno lungo, più o meno breve con il precedente, il vecchio sistema non è in grado, per definizione e struttura interna, di produrre il cambiamento. Di generare l’epoca nuova. Perché vive, esiste completamente installato nell’epoca precedente, nell’epoca che muore e che si disfa. Come può infatti orientare scelte diverse – diverse nei loro presupposti – se si fonda e ruota attorno alla “conferma del già noto”?

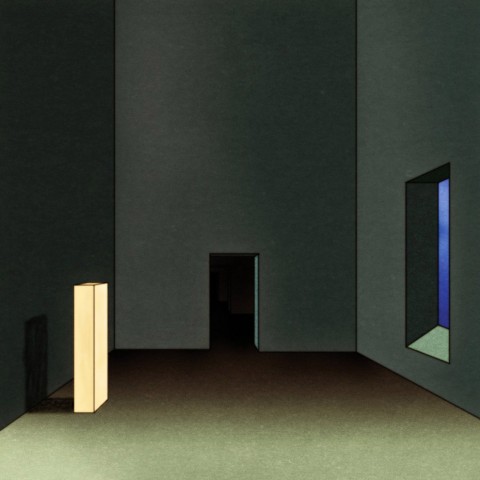

Oneohtrix Point Never, R Plus Seven (2013) – copertina dell’album

È questa la ragione per cui le decisioni attuali sono del tutto inefficaci, si avvitano e girano a vuoto. Perché sono ormai quasi prive del proprio contesto originario: il contesto a cui si riferivano, che le aveva giustificate, non esiste più infatti se non come fantasma. Volendosi applicare poi alla nuova condizione che si è venuta a creare, queste stesse decisioni sono destinate immancabilmente a fallire: mancano gli agganci, gli antefatti, le precondizioni, le premesse. I rapporti di causa-effetto risultano cancellati, rimossi, inconoscibili, rimossi.

Il terreno su cui poggiano si erode e si corrode.

È assente la percezione storica dei problemi che abbiamo di fronte: la coscienza che quello che accade non accade per la prima volta ma è già accaduto, molte volte: “La civiltà classica espresse un etnocentrismo di enorme portata storica con lo stabilire una netta separazione tra coloro che appartenevano all’area greco-latina e la dubbia umanità che ne restava fuori, i ‘barbari’. Passata in eredità alla cultura italiana dopo la caduta dell’Impero, questa forma di autoprivilegio si è perpetrata nel tempo, incurante delle ripetute smentite dei fatti. Il primato della discendenza classica (inclusiva anche della romanità cristiana), il dono dell’appartenenza al nucleo centrale della ‘civiltà’, non solo non si è lasciato sopraffare dall’evidenza della decadenza, ma nella immensità della caduta ha visto confermata l’altezza, nella vastità del danno uno segno di elezione e la legittimazione dell’orgoglio. […] Nella simultaneità di primato e di decadenza, di inferiorità oggettiva ipercompensata da un senso invitto di superiorità, si istituisce uno degli schemi più caratteristici e più stabili dell’intera storia italiana” (Giulio Bollati, L’Italiano. Il carattere nazionale come storia e come invenzione, Einaudi, Torino 2011, p. 42).

Carlo Carrà, L’ovale delle apparizioni (1918)

Mancano la coscienza e il pensiero (critico) del fatto che non esiste un presente unico, immutabile, perpetuo, fatto di condizioni date che non possono essere alterate né discusse, ma che il presente è solo uno – non l’unico – dei risultati possibili del passato. E che proprio gli elementi rimossi dalla percezione diffusa del passato (rimossi perché disturbanti, incoerenti con la situazione attuale, con il nostro contesto così come abbiamo imparato a conoscerlo…) sono quelli fondamentali, necessari a immaginare e costruire e raccontare un altro tempo. Un tempo nuovo, diverso.

Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati