Alessandro Di Pietro e la Geompiatta

Agli inizi lavorava con l'immagine degli animali perché voleva “abbassare l'ego dell'uomo”. Poi, scanner mobile sempre in borsa, è passato a inventare unità di misura fittizie, a catalogare e a mettere in scena installazioni fatte di tante piccole opere collegate tra loro. Una formazione da incisore, un corso a Brera appena terminato, Alessandro Di Pietro, classe 1987, ha di recente abbassato l'ego d'artista per assumere quello del curatore. È lui che firma la copertina di Artribune Magazine 13/14, quello che avete visto in anteprima alla Biennale.

Che libri hai letto di recente e che musica ascolti?

Di recente ho letto Terra e Mare di Carl Schmitt e sto riascoltando Maxinquaye di Tricky.

I luoghi che ti affascinano.

Quelli col mare davanti e le montagne dietro.

Le pellicole più amate.

Le cinque variazioni di Lars Von Trier, Enter the Void di Gaspar Noé.

Artisti guida?

Thomas Bayrle, Daniel Buren, Mike Kelley e Bruce Nauman.

Ti sei trasferito a Como da piccolo ma sei nato a Messina. Hai tuttora un forte legame con la Sicilia. Penso al tuo lavoro partecipativo sulle isole…

Como e Messina sono due riferimenti geografici che mi hanno sempre messo in crisi: in uno ci ho vissuto e nell’altro ci sono nato e ritornato. Oggi non è tanto un problema di identità o di radici quanto cercare di capire che forma questi due luoghi hanno assunto per me nel tempo. Il lavoro i.m.e.n.(s)i.m.e.n. del 2010 è stato pensato tra Sicilia e Germania e consisteva nel chiedere al pubblico di ridefinire morfologicamente un’isola nera, disegnando il mare attorno.

Alessandro Di Pietro, Hotel San Gottardo, 2012, proiezione di luce su l’insegna dell’Hotel San Gottardo di Como. Foto di Filippo Berta

Hai iniziato dipingendo asini giganti su acetato perché volevi “abbassare l’ego dell’uomo”.

L’installazione Equus asinus del 2009 prevedeva due livelli di lettura: uno a distanza, permettendo di riconoscere la forma animale (fase del conflitto), e l’altro avvicinandosi alla nuova pelle dello spazio, non più minacciata da questa forma perché irriconoscibile.

Cataloghi, archivi, rilevi, scansioni, occulti. Alla base c’è sempre un’ossessione per la “misurazione”. Hai persino inventato un’unità di misura fittizia.

Prima dell’ossessione verso tutte queste forme di misurazione c’è un forte interesse verso l’idea di standard, ovvero quelle forme normalizzate e dichiarate perfette rispetto alla comunicazione sullo spazio e nell’organizzazione delle sue informazioni. A Sèvres una barra di platino-iridio chiamata Metro diventa monumento, risolvendo così l’incertezza nella misurazione della distanza. Così, se ripetuto nello spazio, il metro produce una misura e un linguaggio basato su uno standard riconoscibile, comunicabile e applicabile a uno strumento. La mia unità no, ma ha lo stesso un nome: Geompiatta.

Giri con uno scanner mobile in borsa con cui realizzi, tra l’altro, i tuoi “orizzonti”. Cosa ti colpisce delle cose e delle persone al punto da volerli scansionare?

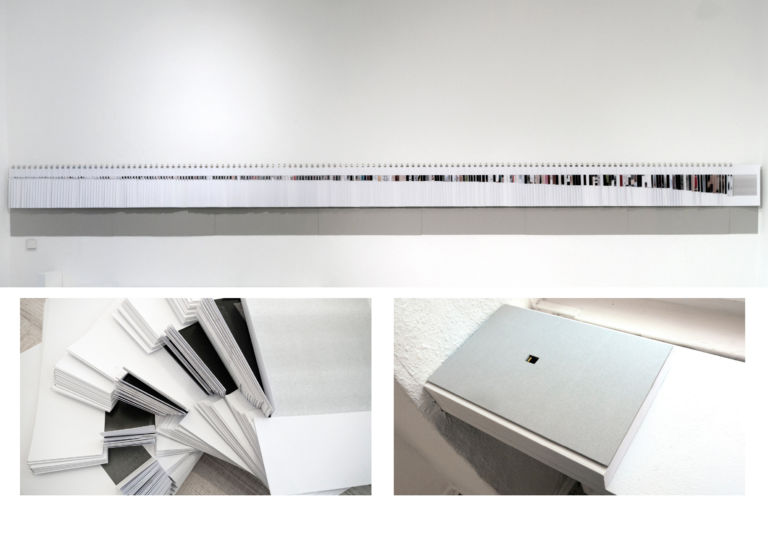

Cose e persone sono riportate a un unico piano di composizione, come 258 fragments of my side… (2011). Questo strumento di misurazione a contatto non ha profondità di campo ma registra ad alta definizione ciò che tocca, ciò che gli è più vicino. Così posso accorciare la distanza tra la mia mano e le superfici.

Alessandro Di Pietro, ^^^^^, 2011, prespaziati su pavimento

Mi ha colpito molto il tuo modo di “mettere in scena” le installazioni dove le singole opere sono legate da un discorso unitario. Mi hai fatto pensare al modo in cui Wolfgang Tillmans ha rivoluzionato il display in ambito fotografico.

ll lavoro è tutto quello che vedi fino al momento della sua messa in scena (A.B.N.P. 2010). Il frammento è un escamotage estetico che necessariamente attiva una separazione tra le parti del progetto al fine di fermare lo sguardo e metterle in relazione, ma non è l’opera. È possibile che la narrazione sia il display come immagine residua, complessiva e oggettiva.

Sul tuo portfolio dedichi una pagina allo scultore Giovanni Gonnelli. Perché quest’omaggio?

L’opera Giovanni Gonnelli sta finalmente svanendo (2011) è una scansione di una fotografia di un autoritratto, che continuo a modificare, dello scultore Giovanni Francesco Gonnelli (1603-1664). È considerato – dopo che diventò cieco sebbene riuscisse ancora a fare ritratti molto naturalistici – un freak, un’anomalia più che un artista. Il portfolio è uno spazio a tutti gli effetti che pone delle condizioni di esistenza dell’opera e in molti casi la sostituisce. Il display è il portfolio stesso, e questo lavoro è quello che ho esposto di più.

Di recente hai “abbassato” il tuo ego d’artista per mettere i panni del curatore. Cosa ti ha dato quest’esperienza?

Mi sono trovato in una condizione di ascolto insolita. Molto utile!

Come è nata l’immagine inedita per la copertina di questo numero?

In questo caso una composizione fotografica: Tératologie vivante!

Daniele Perra

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #13/14

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati