Murales e antimafia. Quando la Street Art vive di cliché: eroi, santi e icone pop

L’infinita saga dei personaggi celebri e dei messaggi facili, di cui si ciba la Street Art, trova un modello esemplare nel racconto dell’antimafia. Tra opere buone o scadenti. Ma anche nei casi migliori la domanda resta: cosa fare di tutti questi luoghi comuni? Dove sta andando un’arte che sembra arenata nel populismo più stanco? Dagli eroi l’antimafia ai volti dello showbiz, il meccanismo non cambia

Torna a misurarsi con i temi dell’antimafia e i linguaggi della Street Art l’artista palermitano Andrea Buglisi, che in occasione del 33° anniversario della strage di via D’Amelio consegna alla sua città un nuovo muro commemorativo per Paolo Borsellino. Siamo in Via Autonomia Siciliana, a pochi metri dalla strada in cui morì il giudice, travolto da un’esplosione di tritolo insieme agli agenti della scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi: era il 1992 e Cosa Nostra si macchiava dell’ennesima atrocità, appena due mesi dopo l’attentato a Giovanni Falcone. Un doppio strappo che avrebbe per sempre segnato le coscienze dei siciliani e cambiato il corso della storia.

1 / 3

1 / 3

2 / 3

2 / 3

3 / 3

3 / 3

I murales di Andrea Buglisi per Falcone e Borsellino

Il lungo murale ha la consueta cifra pop dell’artista palermitano: tinte piatte e un segno deciso, elementi grafici astratti in dialogo con le figure, ombre nette come ritagli geometrici tra silhouette restituite con sintesi realistica. In un carosello di simboli e ricordi, la figura di Borsellino torma più volte nel disegno, in giacca e cravatta con lo sguardo assorto, sorridente in versione balneare tra le palme, e poi bambino con l’agenda rossa fra le mani, mentre entrano in scena una miniatura dell’amico e collega Giovanni Falcone, la Fiat 126 bianca imbottita di esplosivo, i palazzoni di Via d’Amelio e uno stormo di corvi, rappresentazione del male, che si trasformano in candidi gabbiani.

L’opera è realizzata in collaborazione con “Vivi Sano”, realtà già responsabile a Palermo del Parco della Salute al Foro Italico e della Casa delle Ninfee al Parco Piersanti Mattarella, impegnata qui nella realizzazione di un centro sportivo, “condiviso sin dalla progettazione con i figli di Paolo Borsellino, con il seminario diocesano italo albanese e con gli enti partner di Piana degli Albanesi“, ha spiegato Daniele Giliberti, presidente dell’associazione. Il nuovo muro di Buglisi funziona dunque da promessa e da premessa, nell’attesa che sorga questo luogo di aggregazione intitolato al magistrato ucciso il 19 luglio del ’92.

Nel luglio del 2021 Buglisi aveva già omaggiato le figure di Falcone e Borsellino con due enormi dipinti svettanti, ben incastrati in successione tra le palazzine di via Sampolo e via Duca della Verdura, non lontano dal Carcere Ucciardone, lì dove si spalancò l’Aula Bunker, teatro del Maxiprocesso. La Porta dei Giganti – questo il titolo dell’imponente dittico dalle tinte fluide e tenui, risolto con due intensi primi piani meditativi – nasceva dietro commissione della Fondazione Giovanni Falcone, nell’ambito di un più ampio progetto d’arte pubblica, a cura di Alessandro De Lisi.

Falcone e Borsellino, la street art antimafia di Rosk e Loste

Ma il legame tra Street Art e racconto dell’antimafia è ormai, in tutta la Sicilia, un fatto di costume, una pragmatica dello spazio pubblico alimentata dall’attivismo di associazioni indipendenti e comitati di quartiere, oltre che dagli investimenti di amministrazioni e fondazioni pubbliche. L’intervento del 2017 firmato a Palermo dagli street artist siciliani Rosk e Loste e curato da INWARD, fu uno dei primi e resta uno dei più popolari. Si tratta di una copia esatta dell’iconico scatto del reporter Tony Gentile in cui Falcone e Borsellino conversano complici e sorridenti. L’enorme effigie dalle morbide tinte seppiate è affidata a un onesto fotorealismo, senza ulteriori orpelli o velleità, a occupare una facciata strategica nel cuore della Cala, il più antico porto cittadino che ha radici fenicie, romane, arabe. Un tributo semplice, sicuramente d’impatto ma in equilibrio col contesto, che si schiude all’improvviso tra i palazzi a favore dei tanti automobilisti in transito lungo il viale del Foro Italico. L’immagine già racchiuderebbe tutto il senso di una certa narrazione popolare, in cui sfumano e si confondono lo slancio autentico e l’indugio retorico: da sola esauriva già un discorso destinato a espandersi e ripetersi. Successivamente, muro dopo muro, l’inarrestabile corsa al “santino” dell’eroe civile avrebbe precipitato il gesto verso la “maniera” definitiva. Manierismo dell’antimafia, e non solo.

Rocco Chinnici e Boris Giuliano: street art a Piazza Armerina

Spostandoci fuori dai confini del capoluogo, appena un mese fa compariva a Piazza Armerina un omaggio a Rocco Chinnici, il magistrato che nel 1980 ebbe un’intuizione decisiva: l’isolamento degli uomini di Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata era un fattore di debolezza, una punto di fragilità a cui contrapporre la solidità di un sistema coeso, così che informazioni segrete e dati sensibili diventassero materia condivisa e non appannaggio di un singolo soggetto vulnerabile. Nasceva su queste basi il pool antimafia, con Falcone e Borsellino al suo fianco. Tutti eroi caduti uno dopo l’altro, come erano caduti prima di loro altri magistrati, procuratori, militari, poliziotti, politici, commissari, giornalisti, carabinieri.

Il ritratto di Chinnici, ucciso il 29 luglio del 1983 con un carico di tritolo nascosto nella sua Fiat 126, è parte dell’iniziativa Le Strade da Seguire, promossa dalla Fondazione Federico II, organo culturale dell’Assemblea regionale siciliana: una serie di murales installati tra diverse province, per coltivare memoria, identità, partecipazione collettiva, celebrando i protagonisti dell’antimafia.

Realizzata a cento anni dalla nascita del magistrato, dallo scorso giugno l’opera giganteggia sulla facciata cieca di un edificio in via Torquato Tasso, a pochi passi dal gran Priorato di Sant’Andrea. Gli autori sono tre creativi locali, Giuseppe Liguori, Corrado Militello e Concetto Arancio, gli stessi che, a dicembre 2024, sulla palazzina accanto avevano riprodotto il volto di Boris Giuliano, il grande commissario della Polizia di Stato, entrato nella Squadra mobile di Palermo nel ’63, dove divenne presto dirigente, assicurando alla giustizia centinaia di boss mafiosi, mentre si occupava di molteplici casi delicati, su tutti quello relativo alla scomparsa di Mauro De Mauro. Nato proprio a Piazza Armerina nel 1930, Giuliano perse la vita a Palermo il 21 luglio del 1979, freddato in pieno giorno dal boss Leoluca Bagarella. La sua immagine e quella di Chinnici, simmetriche, campeggiano adesso in quest’angolo di periferia, uno di tanti luoghi per cui l’amministrazione comunale avrebbe previsto da anni adeguati investimenti, nell’urgenza costantemente ribadita (e disattesa) di aree verdi e di parchi giochi da riqualificare o edificare, in tutta la città.

Presente per l’inaugurazione del 3 giugno Caterina Chinnici, figlia del magistrato e magistrata lei stessa, oggi europarlamentare: “Mio padre ha creduto fino in fondo nella giustizia, e sapere che il suo volto oggi parla ai giovani, alle scuole, alla comunità, è per me motivo di profonda gratitudine e rinnovato impegno”.

Gli altri murales antimafia della Fondazione Federico II

Ma se è del tutto naturale che i familiari delle vittime esprimano la loro riconoscenza dinanzi a operazioni di questa natura, intitolate al bisogno di esempi morali imperituri, bisognerebbe chiedersi dove stiano davvero il senso, l’utilità e la qualità di questa pletora di decorazioni murarie che ovunque, in tutta Italia – e su qualunque tema – prolificano come cliché depotenziati e sempre meno interessanti. Mediocri, per lo più, se non propriamente brutte. E mentre le opere di Buglisi su Falcone e Borsellino, pur nella convenzionalità simbolica, nell’ingenuità compilativa e nella semplificazione visiva proprie del linguaggio della Street Art, hanno potuto contare sull’abilità e l’esperienza di un artista che ha consapevolezza del mezzo grafico e pittorico, i due murales di Piazza Armerina segnano una superflua pagina di dilettantismo creativo. Due opere ben accolte, come sempre, da passanti e commentatori social, colpiti dalle innegabili buone intenzioni e dal tentativo di misurarsi con un realismo figurativo oversize. Ma l’arte è un’altra cosa, tocca ribadirlo, e qui c’è giusto una volenterosa, stentata pratica artigianale a dimensione urbana. Che è poi la cifra di tutta l’operazione Le Strade da Seguire.

Con una partenza a novembre 2024, i primi tre murales venivano inaugurati nel Comune di Paternò: è dipinto dallo street artist catanese Ligama il volto dell’ex Presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella, crivellato nel gennaio del 1980 dai colpi di una Calibro 38 impugnata da un sicario di Cosa Nostra, qui raffigurato con un ramoscello d’ulivo, banale simbolo di pace per una ennesima cartolina dalla fattura rigida e stentata. Affonda poi il coltello nella retorica il titolo dell’opera di Chiara Abramo, Quale futuro lasciamo ai nostri figli, che spinge il tema della legalità verso il piano dell’allegoria fantasy, collocando tra le mani di un ragazzino un cuore anatomico di terra, da cui sbocciano germogli di fico d’india. È invece dipinto in trasparenza, a confondersi con la texture della facciata, l’opera di Alberto Ruce, classica dea bendata che raffigura la giustizia, guidata lungo il cammino da un sapiente falco.

Va peggio ad Aci Castello, dove a marzo 2025 il catanese Antonio “ANC” Barbagallo dedica a Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia nel ’93, una scadente, ingenua composizione pittorica sul muro perimetrale dell’oratorio di San mauro Abate, in cui il martire e beato compare in mezzo ai pargoli, simboli di “amicizia, cultura, sport, fratellanza, unione”; un secondo muro dell’artista, sulle pareti esterne di un centro sociale nella frazione di Cannizzaro, ritrae i volti di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e del maresciallo Alfredo Agosta, come nuovi idoli di un gruppo di bambini travestiti da supereroi, a evocare l’iconografia della Justice League dei fumetti di DC Comics. Anche in questo caso un pastiche disarmante.

Nel frattempo Mirko Loste, a Maletto, un paese alle pendici dell’Etna, riproponeva la faccia di Falcone, virata in un blu ciano e inutilmente doppiata nella stessa placida espressione. Volti e ancora volti, solite icone tra valanghe di luoghi comuni e nessuna ricerca formale, nessun tratto di stile significativo, nessun guizzo. In fondo, quel che la committenza chiede è la riproposizione del cliché: a contare sono il soggetto, il messaggio, il personaggio, l’immagine che rassicura indicando la via morale e accreditando l’impegno dell’istituzione. Non il modo, non il taglio, non l’intelligenza del segno e del senso. Neanche la buona illustrazione, a dirla tutta, si muove su queste basi e con simili criteri.

Murales ed eroi dell’antimafia, una collezione di facili icone

Ora, al di là dei risultati modesti di quest’ultimo progetto siciliano promosso dalla Federico II, e al di là di quei muri invece più riusciti ed azzeccati, è proprio in questa mai appagata fame di volti popolari e di idoli civili, di personaggi storici, religiosi, mediatici, persino di protagonisti di piccole storie di quartiere, che si scorge tutta la noia di un collezionismo infantile: un’infinità di figurine in scala monumentale riempiono le pagine già complesse dello spazio urbano, ripopolato così nel nome della riconoscibilità, della comunicazione monodimensionale, di un’arte non problematica, non plurale, né selvatica né intelligentemente poetica, poco potente quanto appariscente.

Chi ha stabilito che per costruire coscienza civica e cultura dell’antimafia, anche e soprattutto tra i più giovani, occorra avallare un ormai superato approccio celebrativo, sostituendo al plinto la facciata cieca e ribadendo – spesso e volentieri – stilemi di una figurazione elementare, tra favoletta, affiche e fumetto? A soccombere è la forma, rispetto al peso di storie esemplari e di volti noti da intercettare al volo. Il pensiero va alla sintassi pubblicitaria dello spazio urbano, che impone codici improntati al consumo rapido e alla seduzione facile, mentre occorrerebbe continuare a chiedersi quanto sia importante resistere, cercare altri strumenti, altri paradigmi, altre opzioni possibili nel segno della ricerca, della consapevolezza dei luoghi, della lentezza necessaria al ragionamento.

Tutta la retorica del fenomeno Street Art

Quando il fenomeno genericamente definito con il termine “Street Art” esplose in modo massiccio come forma di comunicazione visiva su committenza, venne investito dall’entusiasmo dei cittadini e progressivamente incoraggiato dalle amministrazioni locali. Nel nome di un supposto coordinamento e di un necessario rispetto delle regole, si cominciarono a favorire anche con l’arte, in modo compulsivo, processi più o meno efficaci di riqualificazione urbana. Così fiorirono bandi, proposte di associazioni, dibattiti, progetti sostenuti da aziende, comuni e regioni, mentre tanti artisti si convertivano dallo studio alla strada, cavalcando il nuovo trend. Il tutto assunse e confermò, via via – con le molte eccezioni del caso – i caratteri di un decorativismo facile, scenografico, banalmente narrativo o illustrativo, a cui si chiedeva di portare colore, messaggi, piacevolezza estetica e capacità di aggregazione. Là dove regnavano il grigio del cemento, la trascuratezza, l’anonimato e una speranza di coesione sociale, la benedetta Street Art diventava ovunque panacea, scorciatoia, contentino, impegno di facciata, illusione partecipativa e rigenerativa. Una forma d’arte addomesticata, con una forte vocazione didattica, spesso strumento promozionale a buon mercato nelle mani di amministrazioni costantemente preoccupate dalla conquista del consenso popolare, chiamate in realtà a ben altro impegno, a ben altra concretezza sul piano dei servizi e dei migliorie civiche.

Le buone iniziative e gli interventi ben concepiti non sono certo mancati, là dove si è riusciti a operare con criterio, a coinvolgere professionisti, critici, curatori, artisti di spessore – che non mancano – tenendo presente la difficile sfida della convivenza tra immagini, architetture e assetti urbanistici (fra le tante iniziative ricordiamo, nel 2014/2015, il bel progetto SanBa curato da Simone Pallotta nel quartiere San Basilio di Roma, con Liquen, Iacurci, Hitnes). Ma come sempre, quando un fenomeno diventa formula precotta continuamente riproposta, le intenzioni profonde scivolano via, nel rumore di fondo che strategicamente confonde il pubblico e favorisce l’equivoco. Ed è presto deriva commerciale.

È così che la pratica del muralismo si è spesso tramutata in una nuova forma di viralità trasversale, fondata sulla legge dell’instagrammabilità e propagata dalle originarie periferie fino ai centri urbani, dalle metropoli ai piccoli paesi, dai borghi storici alle più anonime aree di provincia. Non di rado banalizzando, semplificando, aggredendo visivamente, eppure accontentando tutti, perché tutti amano imbattersi in finestre di colore portatrici di buone novelle e di memorie locali o universali. Poco importa che si tratti di opere realizzate bene o male, di compitini eseguiti con svogliata diligenza oppure dotati di una qualche originalità, di una chiave interessante. Vuoi mettere la mestizia di un muro vuoto, magari in un contesto degradato? È l’imperio dell’horror vacui, l’equivoco del decoro e della decorazione ad ogni costo.

Eroi civili, santi e icone pop. Da Jorit a Palminteri

Allora viene spontaneo chiedersi, ad esempio, chi abbia stabilito che il cemento sia una cosa orribile a prescindere – spesso è meglio una pausa vuota, di un disegno che disintegra ogni equilibrio – o che sia legittimo appiccicare facce iperrealistiche e pupazzi tra le stradine di incantevoli paesini incastonati in paesaggi di mare o di montagna; o ancora chi abbia deciso che un’architettura brutalista come l’ormai storicizzato Serpentone di Corviale, a Roma, con il suo carico di utopia e di fallimento, dovesse subire l’imposizione di una gigantesca, romantica raffigurazione d’ispirazione mitologica (quella firmata dall’olandese JDL), con il risultato di alterarne l’identità, sulla scorta della solita rivendicazione: più immagini e più colore, per imbellettare luoghi problematici, controversi. In certi casi un debole esercizio di retorica, in altri una pesantissima forzatura.

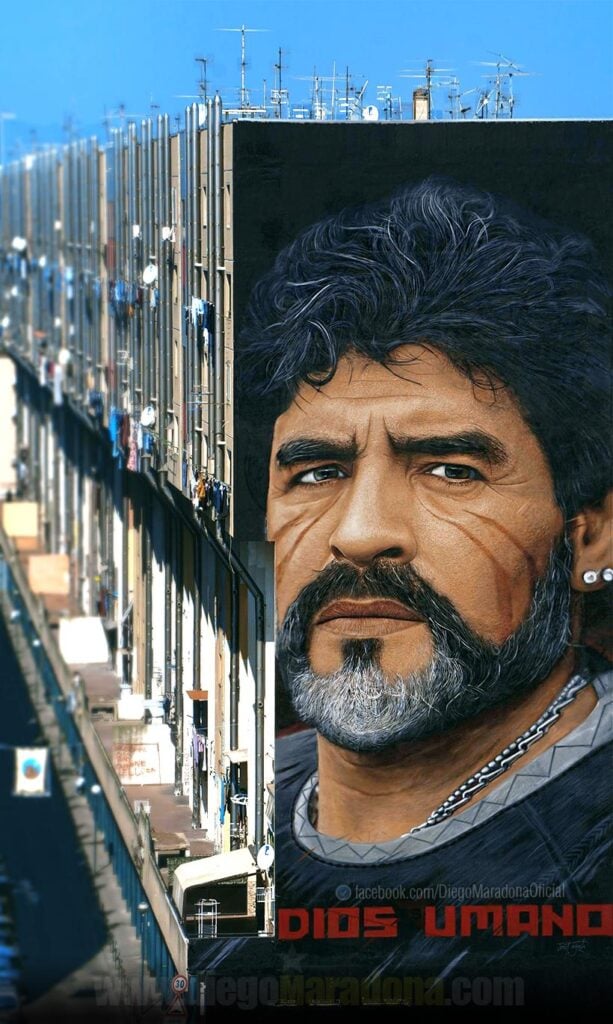

Così fioriscono, proprio come i volti della lotta alla mafia, quelli delle celebrities di Jorit, che ha letteralmente e impunemente invaso Napoli con il suo iperrealismo stucchevole, teso a stupire, a saturare, a monumentalizzare la riconoscibilità di personaggi pop presi in prestito dal mondo dello sport, del cinema, della televisione, dell’attualità, tutti equivalenti e tutti funzionali a una nuova idolatria di massa che costruisce enormi poster urbani, anziché piccole edicole votive. Consumismo e conformismo di uno sguardo onnivoro forgiato dal sistema mediatico.

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

E a proposito di religiosità, a caratterizzare la città di Palermo, oltre ai santini dell’antimafia, sono i santi di Igor Scalisi Palminteri, generoso artista mosso da autentica sensibilità per le dinamiche sociali, il cui alfabeto iconografico ispirato alle figure del cristianesimo è presto caduto, come tanti, nella trappola del clichè e della inarrestabile proliferazione. Parete dopo parete, tra opere a volte riuscite, altre meno, si srotola una galleria di facili parabole contemporanee: frasi ad effetto e immagini che sciorinano dolcezza, solidarietà, speranza, fratellanza. Santi declinati al presente, ma non solo. Non è mancato anche per lui l’eroe della lotta a Cosa Nostra: è il caso di un giovane Pio La Torre, cantore dei diritti civili con l’aria di un cantante anni ’50, ritratto sulla parete di una scuola mentre parla alla folla con un microfono in mano; e tornano le allegorie dei buoni sentimenti, come la maternità che campeggia su un casermone del quartiere difficile dello Sperone – eseguita nell’ambito di un programma del Comune per incentivare l’allattamento materno – o come il piccolo paziente che gioca al dottore con una dottoressa vera, dipinto sulla facciata dell’Ospedale dei Bambini: “Ora ti passa” è lo slogan che intenerisce e allevia per un istante i dolori tutti nel mezzo della fiaba. Azioni replicate in lungo e in largo, imposte allo sguardo, che stanno definendo di fatto la cifra visiva di una città, non si comprende secondo quale regia.

Ed è inarrestabile, qui come altrove, la saga dei personaggi noti celebrati con i soliti maxi ritratti, spesso restituiti con palette sgargianti e non sempre in armonia con i luoghi: basti citare la soverchiante doppietta dedicata da Buglisi e Palminteri ai due giganti della poesia e della pittura, Ignazio Buttita e Renato Guttuso, inserita nella piazza all’uscita dello svincolo autostradale per Bagheria, come immagine d’ingresso della città. Ma è solo un caso su centinaia, distribuiti dal nord al sud del Paese.

Dove sta andando, dunque, questo fenomeno che pare giunto a un punto morto e a una fase di stanchezza? Come recuperare uno spirito diverso per la pratica del muralismo urbano, oltre le regole di una committenza poco avveduta e oltre il diktat di un populismo dell’immagine motivazionale, decorativa, melliflua, conformista, instagrammabile? Può forse servire tornare a riflettere sulle origini, da certe esperienze post avanguardiste – in Italia si pensi al Manifesto della Pittura murale del ’33, firmato da maestri come Sironi, Funi, Carrà, Campigli – allo spirito prepotentemente politico della lezione messicana d’inizio ‘900, non dimenticando la tensione sovversiva che animò i pionieri del Graffitismo negli anni ’70 e ’80, i quali in strada s’inventarono linguaggi, codici, appartenenze, oppure allungando lo sguardo fino a certe esperienze radicali in fatto di arte nello spazio pubblico, come quelle di Barbara Kruger, Jenny Holzer, Daniel Buren, giusto a titolo d’esempio. Radici e riferimenti da custodire, guardando contemporaneamente agli scenari attuali più stimolanti, nel tentativo di sottrarsi alle sirene di un asfittico manierismo, di cui ormai si colgono a fatica le ragioni profonde e i futuri orizzonti.

Helga Marsala

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati