L’ex ospedale psichiatrico di Lecce nelle fotografie di Loredana Moretti

L’atrocità della segregazione manicomiale nell’ex ospedale psichiatrico di Lecce è protagonista delle fotografie di Loredana Moretti. Gli scatti sono in mostra negli spazi leccesi di Must Off Gallery

L’assenza come strumento narrativo, i luoghi che raccontano, attraverso un agghiacciante silenzio e una profonda desolazione, gli abissi di dolore di chi ‒ in un passato neanche tanto remoto ‒ li ha abitati, vivendo una condizione di aberrazione, di disumanità, di forte degrado. È questo il nucleo tematico di Ex Opis, la mostra della fotografa Loredana Moretti (Bari, 1966) presso Must Off Gallery, nell’ex Convento di Santa Chiara a Lecce.

LA MOSTRA DI LOREDANA MORETTI A LECCE

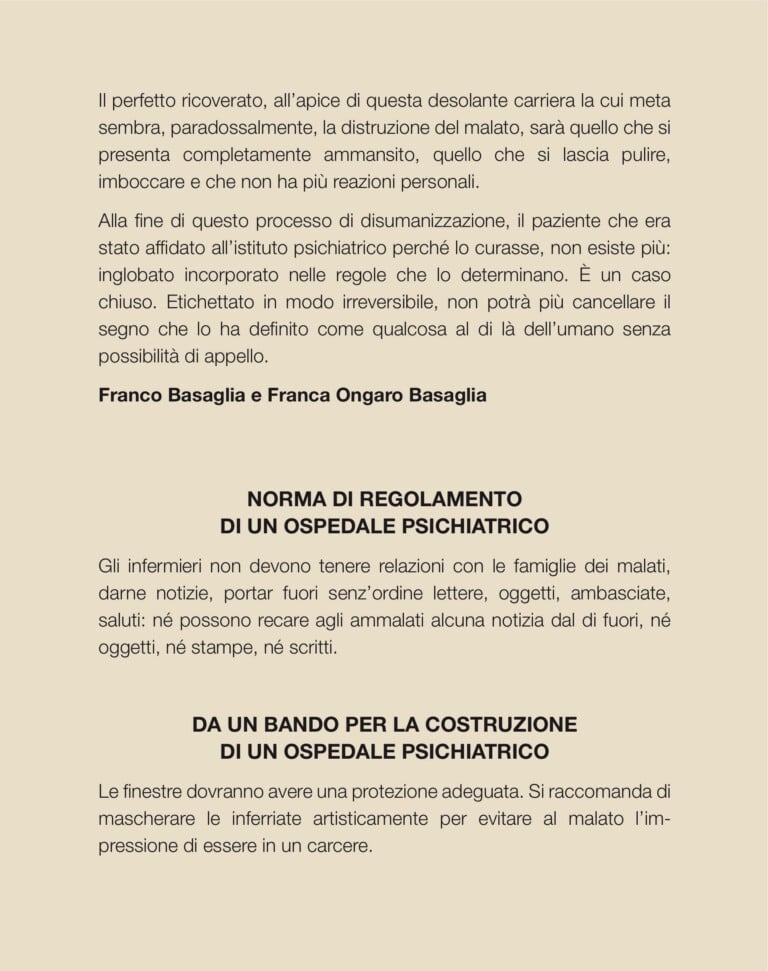

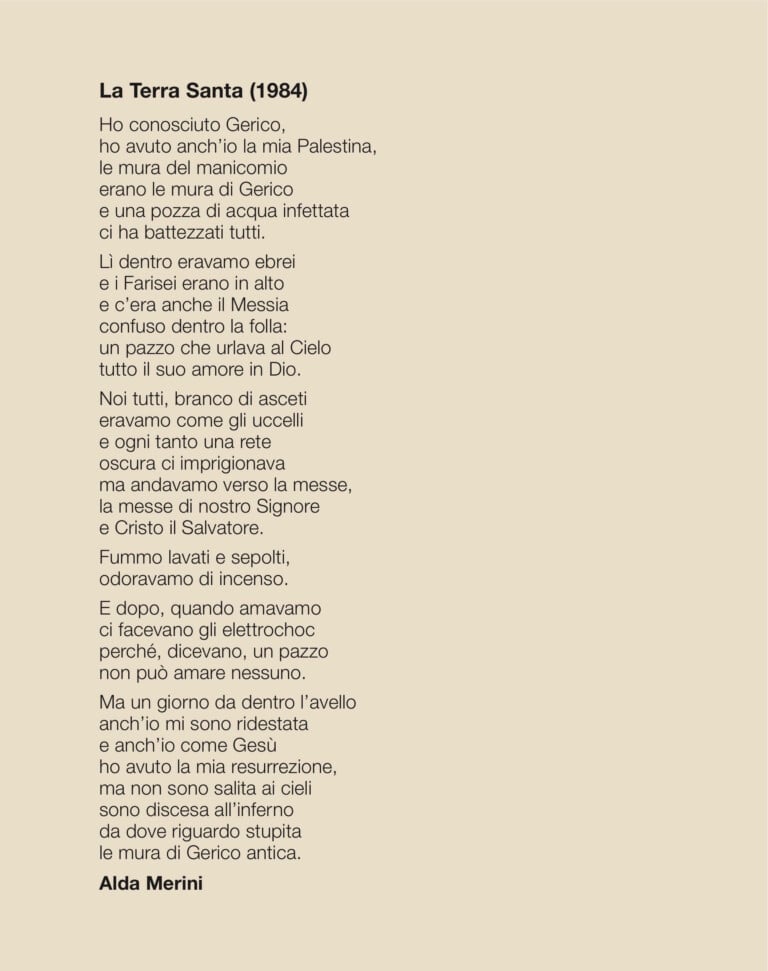

L’autrice, che si occupa di fotografia di ricerca e di impegno sociale, in particolar modo nell’ambito del disagio mentale, ha immortalato, nel 2000, i luoghi dell’Ex Opis, l’Ospedale Psichiatrico Interregionale Salentino di Lecce, chiuso nel 1998 in applicazione della legge Basaglia. Quarantatré scatti in medio formato e trentadue Polaroid originali si stagliano nella sala grande Must, mentre la piccola sala adiacente accoglie il ritratto fotografico del terrificante apparecchio per l’elettroshock, i disegni di un ex paziente dell’Opis, una poesia di Alda Merini e delle considerazioni di Franco Basaglia e Franca Ongaro Basaglia sull’atrocità della realtà manicomiale.

Loredana Moretti, Ex Opis, 2000

LA FOTOGRAFIA SECONDO LOREDANA MORETTI

Sulla scia della documentazione fornita nel 1968 da Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin, che per primi mostrarono al pubblico la terribile condizione vissuta dai pazienti degli ospedali psichiatrici, Loredana Moretti ha immortalato, in piena luce solare, i padiglioni, la cucina, la lavanderia, i bagni, ma anche le zone esterne della struttura e l’antica chiesa di San Giacomo, nucleo architettonico dell’Ex Opis fin dal 1901. Gli scatti della Moretti colgono la crudezza e lo squallore degli ambienti che sottraggono intimità, riservatezza, rispetto: una sedia posta di fronte a una finestra, docce, lavandini e water in comune, mura incrostate. Architetture del dolore, concepite per segregare e costringere. Come sottolinea l’autrice: “In questi spazi inseguivo la luce, quella stessa che disperatamente bramavano anche loro, i pazienti, ma la cercavo per disegnare e definire i contrasti, per comunicare la fine di un’epoca di abusi, d’ignoranza, di strazio”.

‒ Cecilia Pavone

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati