A tutto Mambor. L’omaggio di Palermo al grande artista romano

Villa Zito, Palermo – fino al 15 luglio 2019. A Villa Zito, sede delle collezioni pittoriche tra Ottocento e Novecento della Fondazione Banco di Sicilia, si ripercorrono le tappe della ricerca di Renato Mambor, artista brillante, versatile, raffinato. Quaranta opere, per restituire il senso di una lunga carriera.

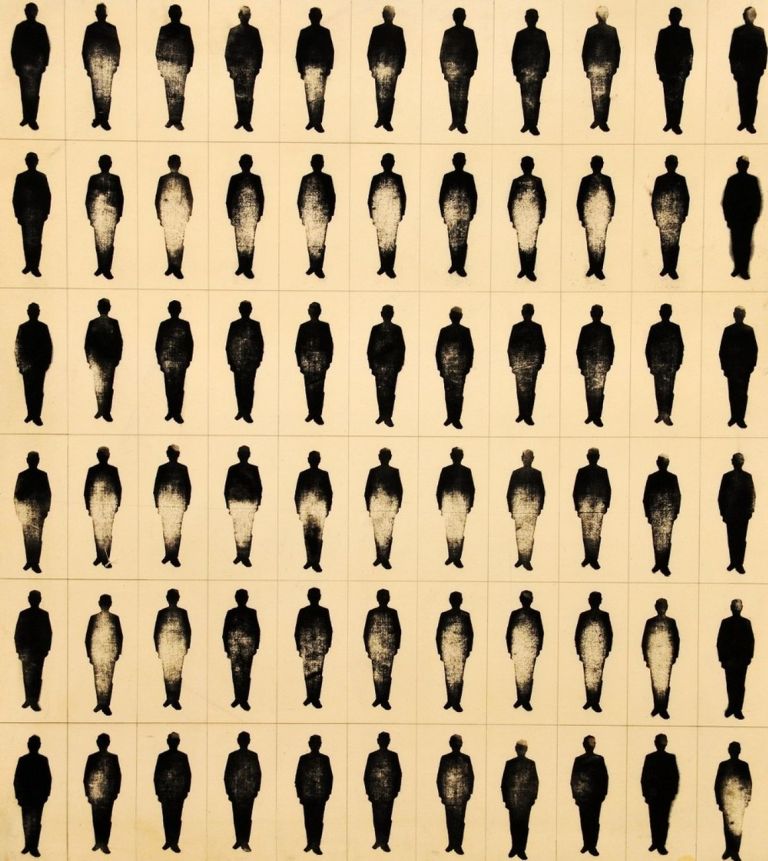

“Riprendendo il tema dei moduli seriali ho cercato di uscire dal mio assillo della datazione, dilatando il tempo in un periodo astorico e rendendolo percorribile in due sensi, avanti e indietro, nel passato e nel futuro. A Tempo Libero”. Parole eloquenti, quelle di Renato Mambor (Roma, 1936-2014), che Alberto Dambruoso – a proposito del ciclo di opere A Tempo Libero ‒ citava in un suo testo del 2001, scritto in occasione di una personale alla galleria Maretti di Montecarlo. E si legò a Mambor, Dambruoso, con una frequentazione fatta d’affetto, studio, collaborazione, analisi critica, sul filo di una progressiva lettura storica del ruolo internazionale che l’artista si ritagliò, a partire dagli Anni Sessanta, quale protagonista di spicco della scena artistica romana.

Renato Mambor, Saltare, 1965, ricalco, perspex, 200×125 cm

UN DISORIENTAMENTO SOTTILE

Dopo la grande mostra del 2017 curata sull’isola di San Servolo, a Venezia, Dambruoso è tornato a occuparsi di questa figura originale, tanto complessa concettualmente, quanto immediatamente seduttiva: il magnetismo di Mambor, tutt’uno con un’idea di leggerezza e di brevità poetica, arriva dalla forza prepotente dell’immagine e dalla sua riduzione a oggetto sintetico, diversamente pop, in qualche modo connesso alla memoria estetica, tattile, percettiva. Un mondo fatto di presenze insolitamente familiari, discretamente aliene: è il perturbante che non ferisce, che non sconquassa, ma che s’insinua piano, spostando il punto d’osservazione con grazia. Il piacere del disorientamento è sottile, come quello – opposto ‒ dell’immedesimazione. Specchiarsi in un reperto del reale e insieme riconoscerlo obliquo, affettuosamente divergente. Riposizionato su un palcoscenico a-prospettico, lineare.

Renato Mambor, Cubi smontabili, 1966, acrilico su cartone, dimensioni variabili

IL PROGETTO A PALERMO

La mostra promossa a Palermo dalla Fondazione Banco di Sicilia, negli splendidi spazi di Villa Zito, non è una retrospettiva scientifica in senso stretto, con ricognizioni museali e contributi da varie collezioni; il progetto nasce da una proposta della gallerista Marzia Spatafora, che col marito Franco Boni, storico mercante e anchorman televisivo, fu molto vicina a Mambor: tra i maggiori sostenitori del suo lavoro, anche e soprattutto sul fronte del mercato, oggi presentano qui una quarantina di opere dalla loro ampia raccolta personale. L’accurato processo di selezione e allestimento, affidato a Dambruoso, ne ha tirato fuori un piccolo exemplum, un campione di quella che fu una vastissima produzione pittorica e scultorea, spalmata lungo quarant’anni, ibridata con la ricerca teatrale e la fotografia, tra specifici fil rouge e una costante vocazione sperimentale.

Renato Mambor, Ultimo giorno, 1963, acrilico su tela, 100 x 90 cm, collezione privata

TEMPO E IDENTITÀ

Il tempo azzerato, dicevamo. La pratica della serialità contagiava oggetti sottoposti a processi d’astrazione, isolati, freddamente ripetuti, da assemblare come moduli regolari (Cubi smontabili, 1966); ma anche riduzioni grafiche di silhouette umane, prima a evocare gli omini dei semafori e dei segnali stradali, poi a rappresentare sagome-bersaglio e infine a ricalcare la figura dell’artista stesso (fra tutte la serie Séparé, già esposta alla Galleria Nazionale d’arte Moderna di Roma nel 2007). Un meccanismo insieme visivo e cronologico. Si spingevano così verso il grado zero il volume e la concretezza delle forme, l’energia della natura, la voluttà dei colori ricondotti a tonalità piatte, mentre la linea progressiva della storia veniva messa in discussione. Sconfitta la logica inflessibile del tempo e della materia, si puntava a una trasposizione liricamente universale, diacronica, immateriale.

Similmente è accaduto per l’identità dei soggetti, assimilati a forme quasi astratte: uomini a una dimensione, figli di una società degli schermi e schiavi dell’imperativo dei mass media; uomini senza volto di cui evidenziare gli atti puri e la presenza, non il carattere o l’individualità; oppure tracce evanescenti su tavola, su carta, su tela, nelle serie dedicate ai “rulli” (Itinerari, 1968; Itinerario – rullo, 1968) o ai “timbri” (da Mollette replicate, 1960, a Ultimo giorno, 1963): il quotidiano tornava, come eco del reale, nelle file di duplicazioni analogiche, che solo la pressione della mano o la diversa quantità d’inchiostro aprivano alla possibilità di distinzione e di trasmutazione.

A tutto Mambor, l’arte di osservare. Exhibition view at Villa Zito, Palermo 2019. Photo Marzia Spatafora

Identità tramontata poi nel gioco della sparizione dell’autore e nella sua declinazione plurale: ne è un esempio il progetto Diario 67, composto da undici strutture bianche, affidate da Mambor ad altrettanti amici e colleghi – da Boetti a Tacchi, da Mauri a Icaro, da Mattiacci alla Pirelli – affinché le interpretassero ognuno alla maniera propria. Un unico format, il gesto artistico che coincide con una chiamata poetica alle armi, e una pluralità di mondi, letture, scritture. L’opera fisica, in fondo, non è che la risultante di una serie di relazioni e interpolazioni.

Quanto alla questione della cultura televisiva omologante e della standardizzazione mediatica, criticate già negli Anni Sessanta insieme ad altri artisti del suo entourage romano, in Mambor si intravede una specie di riscatto: quell’universo seriale, monodimensionale, appiattito, diventa qualcos’altro nel linguaggio salvifico dell’arte. Trova un’apertura. È come ricondurre la cosa concreta al piano ideale, liberandola dal suo peso, proiettandola all’infinito; come fare un’arte-filosofia a partire dall’occhio che smette di rappresentare, ricordandosi che essa “serve a pulire lo sguardo”, oltre l’immagine-stereotipo, mentre “insinua un cuneo in questo meccanismo spersonalizzante e ha il potere di ribaltarlo”. Così l’arte affranca, solleva, dissolve, battezza con parole nuove.

Renato Mambor, Saltare la corda, 1969, stampa fotografica

QUANDO LA PAROLA AFFONDA

E proprio la parola torna utile al ragionamento. Ancora inabissata, svuotata, perduta, alleggerita, nel riferimento a quel linguaggio che in Mambor si fece perimetro d’indagine, orizzonte intellettuale. “È arrivato un bastimento carico di parole. Un uomo ha fatto un gesto e le parole sono affogate”. È la supremazia dell’esistenza sulla narrazione; è la logica della sensazione, corporea e teatrale, che vince su quella puramente razionale; ed è l’opera come evento, la potenza radicale dell’azione, la pittura come performance, la scultura come esperienza vitale, il gesto umano – non demiurgico, ma quotidiano – come testimonianza certa dell’esistere, del transitare. È qui che s’invera la possibilità di cambiare il mondo e scriverlo daccapo; è così che lo si mette in salvo, nel mare magnum dei segni, dei riflessi, delle ombre e delle illuminazioni.

‒ Helga Marsala

1 / 14

1 / 14

2 / 14

2 / 14

3 / 14

3 / 14

4 / 14

4 / 14

5 / 14

5 / 14

6 / 14

6 / 14

7 / 14

7 / 14

8 / 14

8 / 14

9 / 14

9 / 14

10 / 14

10 / 14

11 / 14

11 / 14

12 / 14

12 / 14

13 / 14

13 / 14

14 / 14

14 / 14

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati