Roma: a Palazzo Nardini scoperto un affresco del ‘400. L’intervista ad Antonio Forcellino

Il restauratore e storico dell’arte, grande studioso del Rinascimento, non esita a definire il ritrovamento dell’affresco “un evento straordinario”. Capiamo perché

Mentre percorre il loggiato che affaccia sulla grande corte interna di Palazzo Nardini, il professor Antonio Forcellino si ferma ad ascoltarne “il respiro”. Il rumore di Roma, lasciata alle spalle oltre il grande portale cui si accede da via del Governo Vecchio, è solo un ricordo lontano. “Questo è il Quattrocento”, esclama il professore, rimirando un pezzo di città rimasto per anni inaccessibile, e ora oggetto di un progetto di recupero filologico e rinnovamento che Forcellino sta conducendo da oltre un anno insieme a un team di esperti che lo vede, ancora una volta, al lavoro accanto a sua moglie architetto. “A casa ormai non parliamo d’altro, questo progetto è come un figlio; affrontiamo il restauro come un rammendo che richiede piccole cuciture, da apportare con pazienza”, spiega. Al restauratore e storico, tra i maggiori studiosi europei di arte rinascimentale, è stata affidata la direzione del cantiere che porterà alla rinascita di Palazzo Nardini entro il 2025. E l’impegno ha ripagato la squadra con la scoperta di un affresco di fine Quattrocento che Forcellino non esita a definire “eccezionale”: nella sua carriera sono numerosi i restauri di grande rilievo – si pensi al Mosé di Michelangelo o alle Sibille di Raffaello – “ma qui ho provato un’emozione diversa, al cospetto di qualcosa che non si conosceva, di cui si era completamente persa memoria. E che sarà fondamentale per dare una nuova luce agli studi sull’arte del Quattrocento romano”.

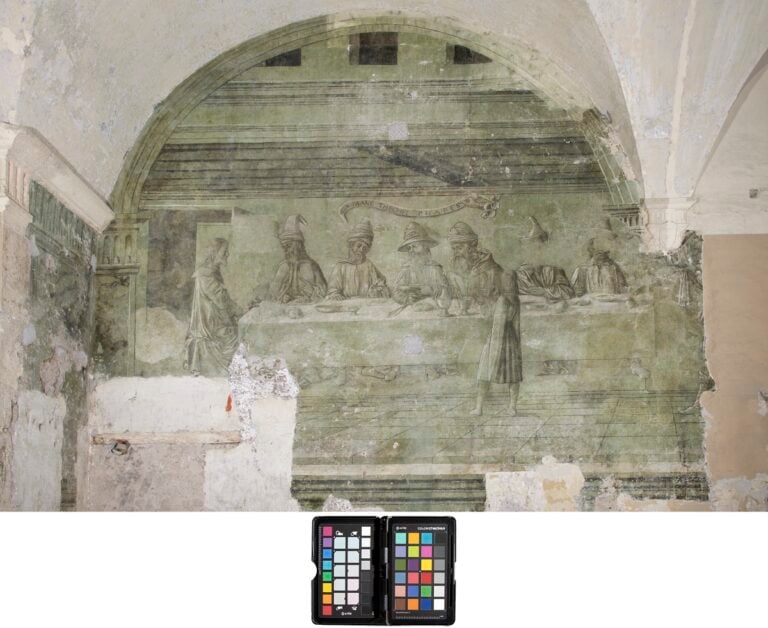

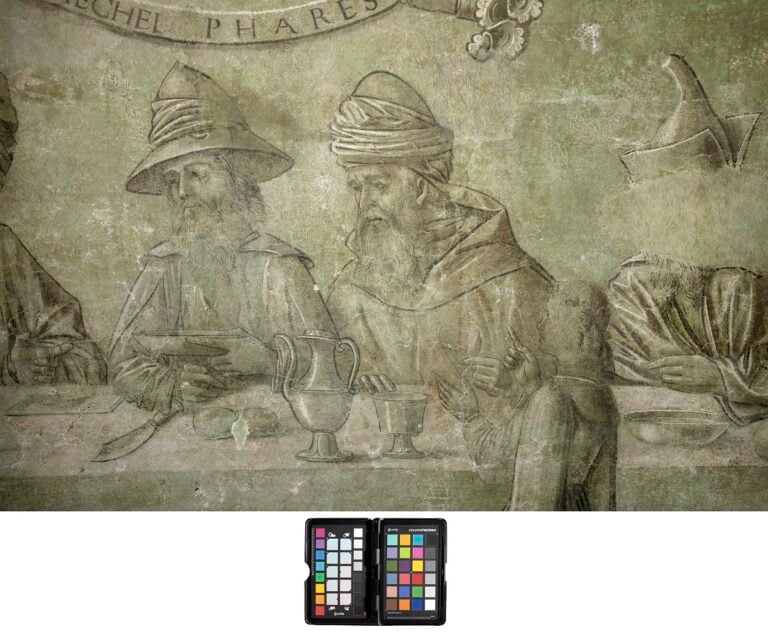

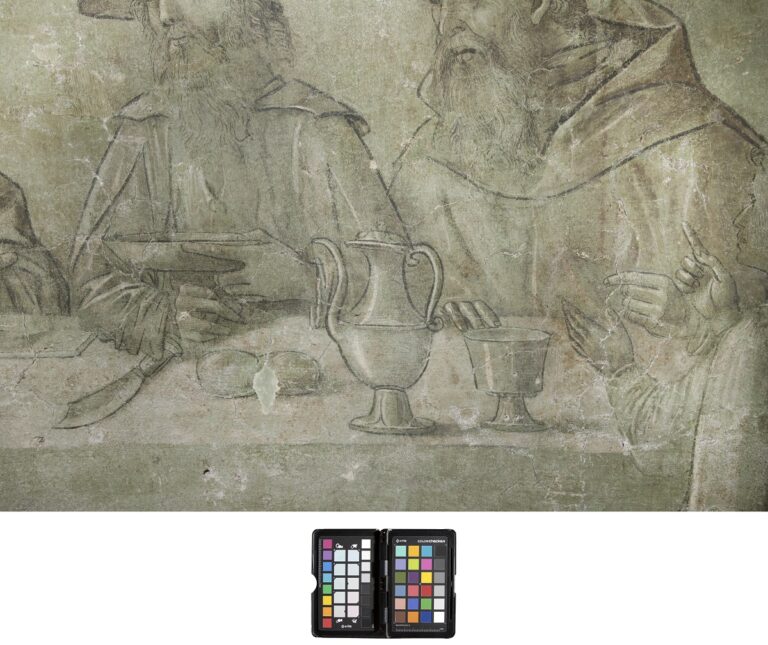

Dunque è lui a guidarci nella lettura dell’affresco raffigurante il Banchetto di Baldassarre, episodio tratto dall’Antico Testamento, quando il re di Babilonia, durante l’assedio alla sua città, imbandisce una tavola opulenta, anziché provvedere alla sua difesa. L’opera, di grande qualità pittorica e finora non attribuita, è ancora in fase di restauro, al momento celata dal cantiere che procede a buon ritmo, in attesa di essere rivelata al pubblico.

Intervista ad Antonio Forcellino: l’affresco di Palazzo Nardini a Roma

Ripercorriamo il processo che ha portato alla scoperta dell’affresco: era prevedibile aspettarsi di trovarlo?

Quello che abbiamo fatto e stiamo facendo in cantiere è riscrivere tutta la storia di Palazzo Nardini, a partire dalle evidenze materiali, grazie alle quali stiamo capendo come si è sviluppato il palazzo nelle sue diverse fasi. Era necessario comprendere quali fossero le parti più antiche, quali invece il cardinale avesse acquisito in un secondo momento, Quando sono entrato per la prima volta e ho visto le condizioni di pessima conservazione del palazzo, ho subito proposto alla committenza di fare un lavoro di salvataggio totale delle parti rimaste, e questa è stata la fortuna che ha portato a rinvenire gli affreschi, che sicuramente non stavo cercando. Volevo, piuttosto, salvaguardare i vecchi intonaci del Seicento, Settecento, Ottocento. Ma la fiducia della committenza, con cui si era già lavorato al recupero e al restauro di Palazzo Alberini, è stata ripagata: considero il recupero dell’affresco frutto del karma del palazzo, che restituisce un capolavoro assoluto e sana le ferite inflitte dai restauri brutali del passato.

In quale ambiente del Palazzo ci troviamo? È plausibile ipotizzare che anche altri ambienti fossero affrescati?

Abbiamo rinvenuto l’affresco in uno degli ambienti più antichi del palazzo, che in origine doveva essere un atrio importante. È riemerso in modo inaspettato mentre sfogliavamo gli strati di intonaco. Non ce l’aspettavamo anche perché non ce n’è notizia in letteratura, ma grazie a un documento d’archivio abbiamo capito perché: nel 1541 un crollo interessò la parte est della sala, che doveva aprirsi su via di Parione, da cui evidentemente si accedeva in origine al palazzo, prima del suo ampliamento su via del Governo Vecchio. Quindi il loggiato fu chiuso, con la costruzione di maschi murari e un rifacimento dell’ambiente che obliterò l’affresco, eseguito in uno stile che nel frattempo non andava più di moda. Dunque non fece in tempo a vederlo Vasari, fonte importantissima per l’epoca. Ma già tra il 1527 e il ’41 gli affreschi erano stati dimenticati, perché il palazzo fu vittima del Sacco dei Lanzichenecchi. Nei documenti abbiamo trovato tracce evidenti di queste ribalderie. Tra l’altro, già negli Anni ’80 del Quattrocento, lo stesso cardinal Nardini doveva aver abbandonato il nucleo più antico della sua abitazione privata, e anche questo contribuì al rapido oblio degli affreschi. Sempre i documenti ci dicono che altri ambienti erano decorati: purtroppo non ne resta traccia.

Dunque in che fase collochiamo la realizzazione dell’affresco e perché è importante per comprendere la storia del Palazzo?

Nel tentativo di comprendere che ruolo avessero gli affreschi nella realizzazione del palazzo, abbiamo provato a cercare negli archivi documenti di committenza, che però non risultano, al contrario del successivo atto di donazione dell’edificio e del testamento del Nardini. Stiamo lavorando con l’architetto Cristiani, Diotallevi e Felici sull’incrociare i dati materiali – come le lesene di travertino sepolte nella muratura che ci indicano una prosecuzione del palazzo a nord – con i documenti già conosciuti. Questo ci dà nuove informazioni, ma sarà difficile comprendere con certezza chi ha eseguito gli affreschi, certamente opera di una mano di grande talento e molto raffinata. Per la datazione, invece, ci aiutano i graffiti che stiamo rinvenendo sulla superficie: il 1477 è il termine ante quem. Si può indagare sugli artisti più importanti che erano a Roma in quel momento.

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Il Banchetto di Baldassarre: il manifesto politico dietro a un’iconografia rara

Ma guardiamo l’affresco. La prima cosa che colpisce è la scelta del monocromo verde.

La tecnica utilizzata, insieme alla scelta di un soggetto molto particolare, è tra le motivazioni che mi portano a definire il ritrovamento di questi affreschi un evento straordinario. La scelta del monocromo ha un’origine di tipo socio-politico: siamo in casa di un cardinale, sappiamo che la cultura quattrocentesca assegnava ai cardinali una manifestazione del proprio potere che doveva essere contenuta nei termini del rigore, della sobrietà e della spiritualità. Il 40% del costo di un affresco, in quel periodo, è riconducibile alla preziosità dei pigmenti, mentre il monocromo è fatto di terre, che sono poco costose: si tratta di un’affermazione di status, il cardinale deve distinguersi dal principe. A Roma non abbiamo più testimonianze di questa cultura della sobrietà cardinalizia, per quanto si tratti di una povertà ipocrita: Nardini chiama comunque il miglior artista sul mercato! Probabilmente un artista che lavora per il papa, cui Nardini era molto vicino.

C’è poi la particolarità del oggetto, un’iconografia rara: il Banchetto di Baldassarre.

Un soggetto poco frequentato, molto colto: il Banchetto di Baldassarre è rappresentato in alcune miniature, come nella Bibbia di Edoardo IV del 1470, e più tardi in un’opera di Tintoretto e in alcuni dipinti di Rembrandt. Ma alla fine del Quattrocento è un messaggio forte contro l’empietà, riconducibile alla minaccia dei Turchi. Nardini era stato incaricato già da Paolo II di organizzare una crociata contro i Turchi, che non si farà mai: i Turchi sono così assimilati ai Babilonesi che distruggono il Tempio, quindi è una presa di posizione molto raffinata. Un manifesto politico nelle corde di Nardini, che interpreto il suo ruolo ecclesiastico da acuto politico, soprattutto durante il papato di Sisto IV. Il nostro affresco diventa dunque anche un’emanazione politica del pontefice nella comunicazione culturale del tempo.

Per quel che riguarda la fonte iconografica, potrebbe trattarsi proprio della Bibbia di Edoardo IV: la rappresentazione è vicinissima, tornano la piattaia, i servi che passano in primo piano, le grandi tovaglie. Non è escluso che poco più tardi l’affresco di Palazzo Nardini fosse stato a propria volta modello per le Ultime cene della Sistina.

Chi ha realizzato l’affresco di Palazzo Nardini?

Avete formulato un’ipotesi attributiva, guardando allo stile?

La data precoce, ante 1477, e la grande capacità di disegnare a mano libera, farebbero pensare a Melozzo da Forlì, attivo a Roma in quegli anni. Il monocromo però non aiuta l’attribuzione: sarebbe più facile accostarlo con disegni dell’artista. Del resto, la tecnica utilizzata – senza cartoni e spolvero, restano solo le tracce dei fili battuti – fa pensare a una mano molto felice. E alcune fonti ci dicono che Melozzo lavorò altrove per Nardini, come pure per Sisto IV. Inoltre, l’affresco presuppone la conoscenza delle ricerche toscane e umbre del tempo: Melozzo era un pittore del Centro Italia, di certo ne era al corrente. Un articolo di Maria Forcellino, in uscita su Ricerche di storia dell’arte, cerca di fare un primo punto in tal senso.

Ma in fondo risalire all’autore dell’affresco non è la questione più appassionante…

Per ora le ipotesi devono essere contenute, sul tavolo c’è anche il nome di Perugino, che però a Roma è documentato dal ’79. Ma l’attribuzione è un gioco a briscola, non così affascinante. Di certo l’affresco parla da sé, è di una qualità e di una raffinatezza indubbie. E si porta dietro una ridefinizione funzionale del palazzo importante: questo è il grande vantaggio del restauro, che è un processo critico, per citare Brandi. Palazzo Nardini diventa così un grande laboratorio, un polo di studio sul Quattrocento romano – che molto è stato compresso dal Cinquecento – a livello architettonico, oltre che pittorico. Aver trovato un monocromo nel palazzo del Cardinale apre uno squarcio su tutto l’ambito socio-culturale dei principi della Chiesa, il cui decoro corrisponde a regole di cui non avevamo testimonianza, a che adesso testimonieremo.

Qual è lo stato di conservazione dell’affresco? E come si procederà adesso?

Lo stato di conservazione è buono, si sono salvate anche le mezze luci, i bianchi hanno resistito benissimo, ma si vedono ancora anche le velature date con un colore trasparente. Sappiamo che c’era una base verde terra, su cui sono andati a lavorare con il nero, con il bianco e con i mezzi toni. In alcuni punti le lacune non permettono di capire il disegno, noi stiamo procedendo con grande rispetto per metterlo in sicurezza, realizzeremo poi un condizionamento della sala per tenere sotto controllo l’umidità e abbiamo progettato un impianto non invasivo, coperto da una boiserie, sulla parete opposta. Speriamo che l’antico atrio possa tornare a essere centrale, diventando il cuore di una nuova condivisione del palazzo.

Livia Montagnoli

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati