500 anni senza Raffaello: due mostre a Roma celebrano i suoi arazzi. Le immagini

Una settimana per ammirare i dieci arazzi di Raffaello, allestiti nel luogo in cui erano stati voluti da Papa Leone X: lungo le pareti inferiori della Cappella Sistina

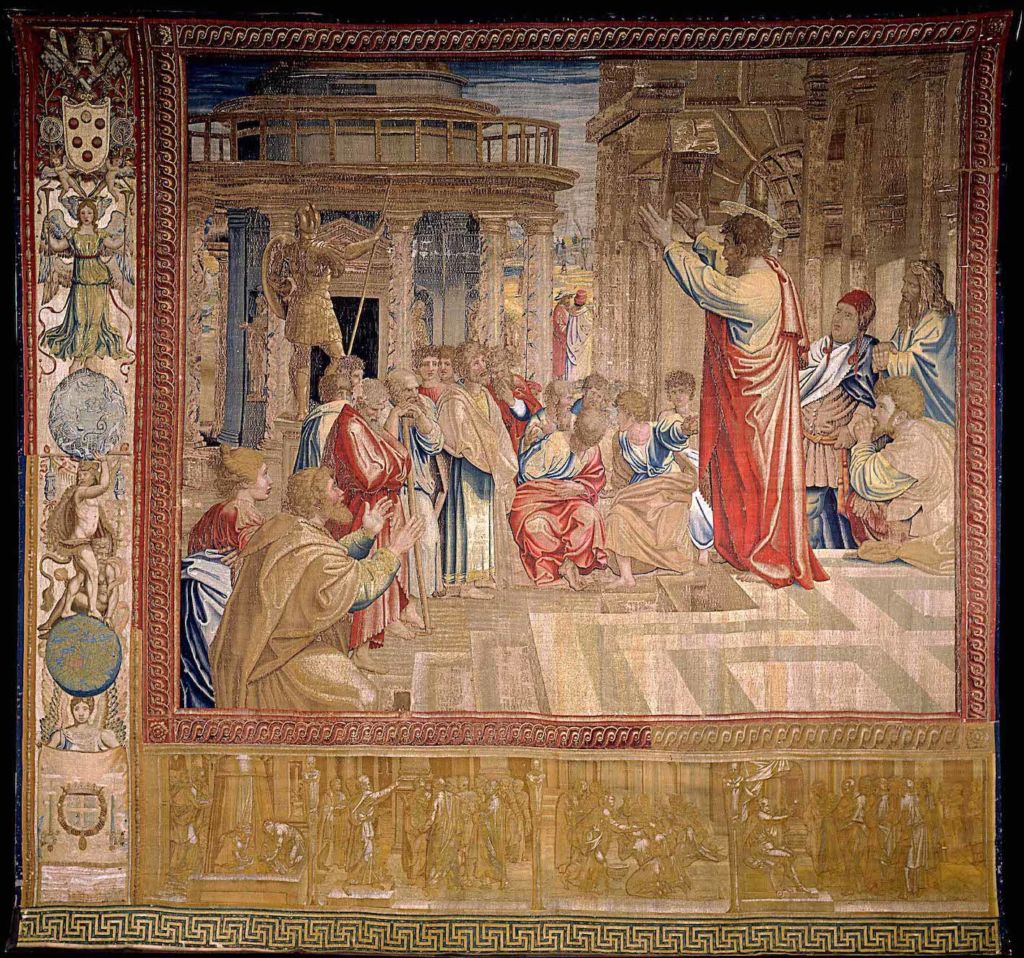

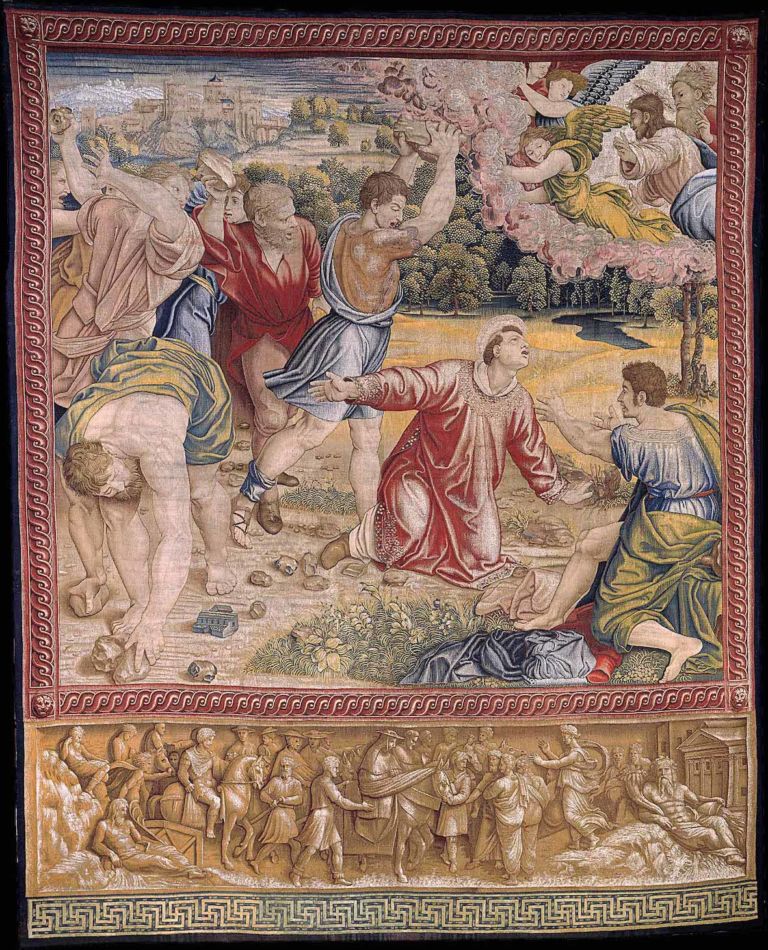

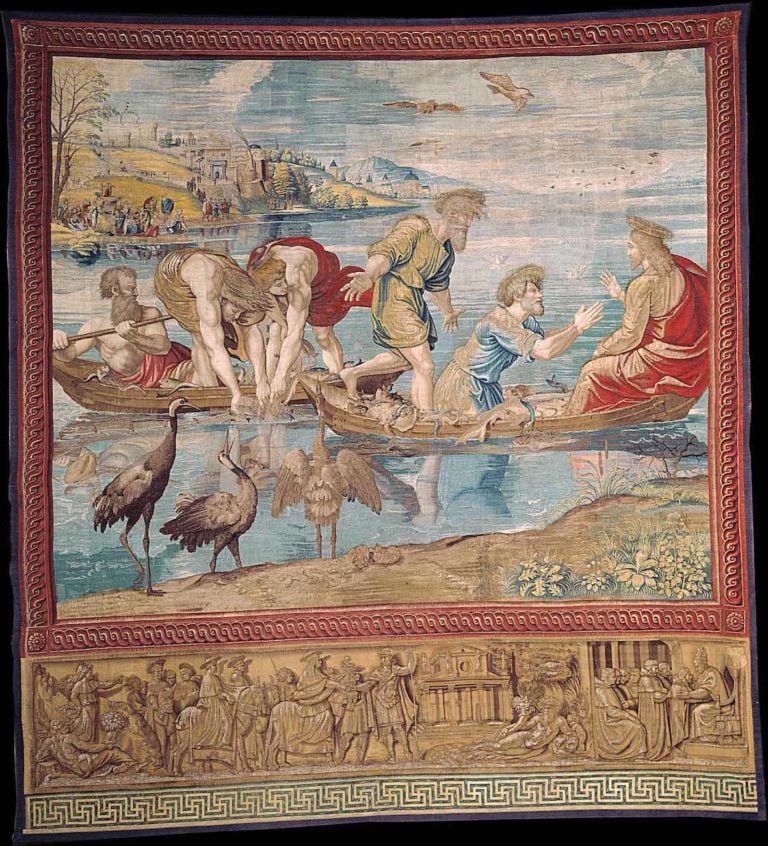

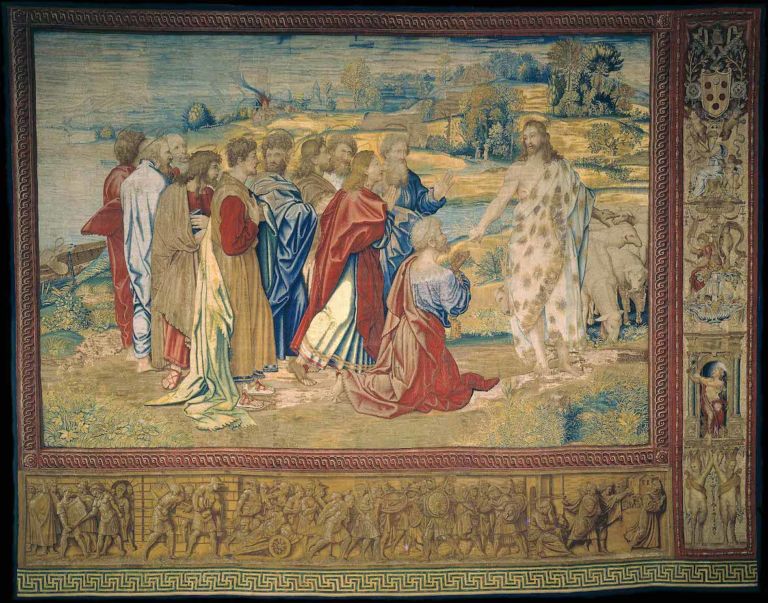

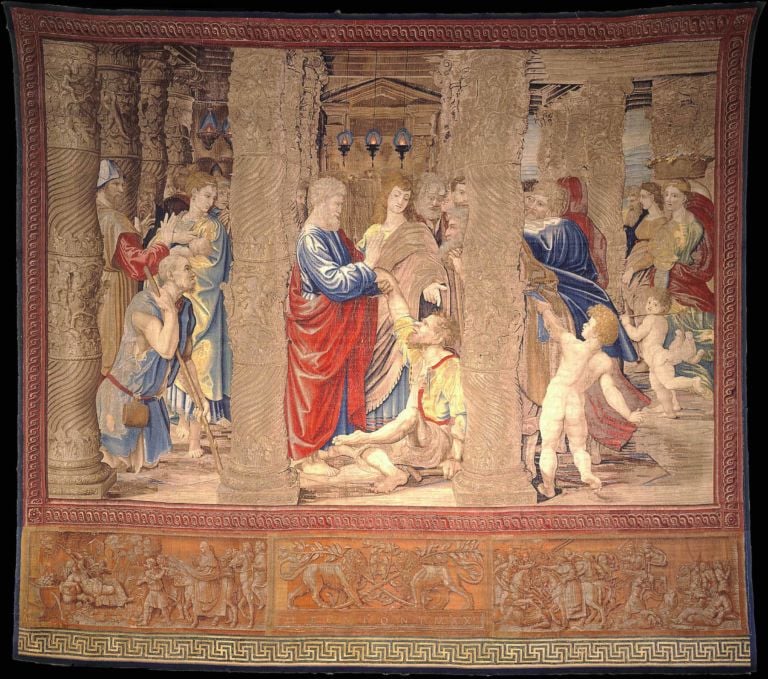

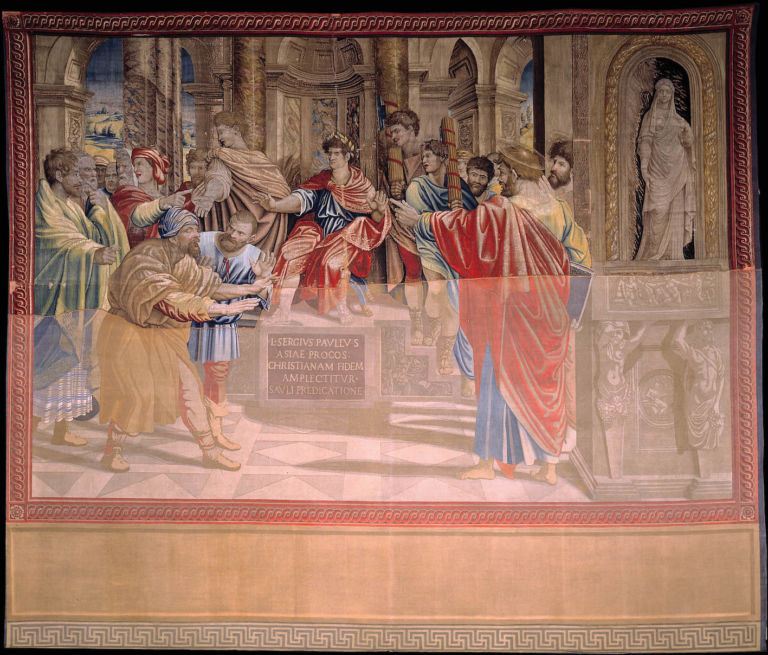

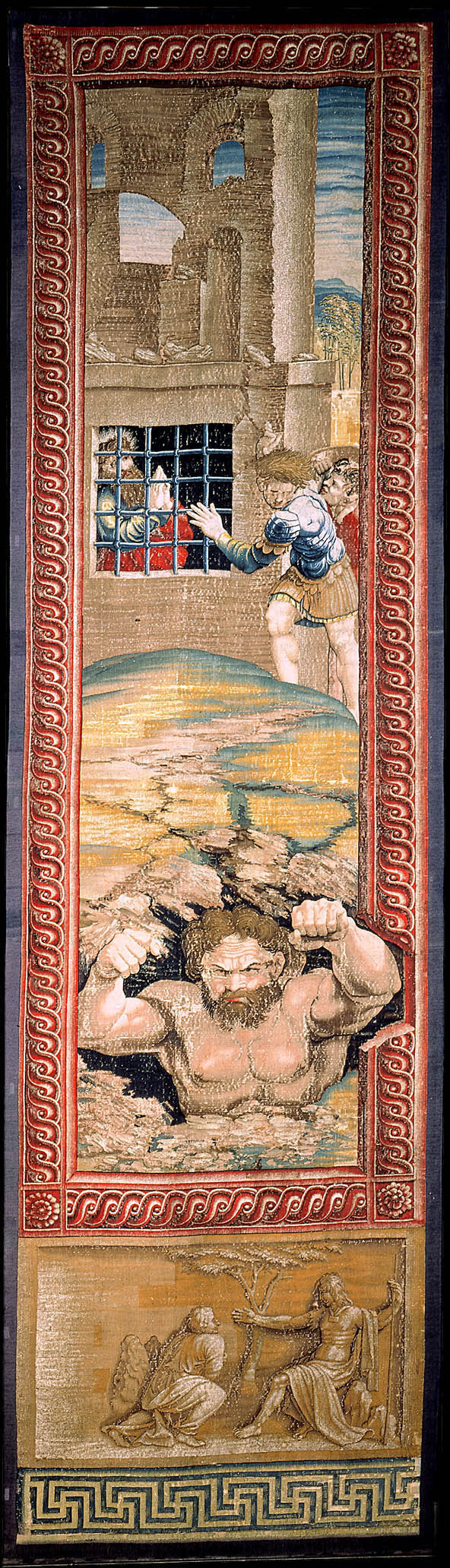

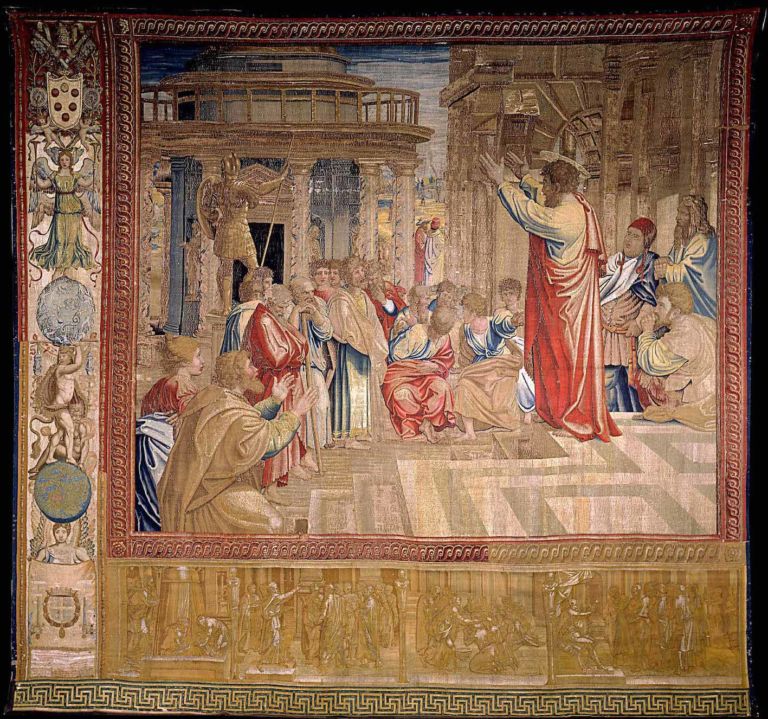

I cartoni – attualmente conservati al Victoria and Albert Museum di Londra – erano stati disegnati dal celebre pittore urbinate tra il 1515 e il 1516 per poi essere tradotti in tessuto a partire dal 1517 presso la bottega del famoso arazziere Pieter val Aelst, a Bruxelles. Tratte dagli “Atti degli Apostoli”, le dieci scene rappresentate in larga scala (quasi cinque metri di altezza e più di sei di lunghezza) raffigurano i seguenti episodi: Lapidazione di Santo Stefano, Pesca miracolosa, Pasce oves meas (Consegna delle chiavi), Guarigione dello storpio, Morte di Anania, Conversione di Saulo, Accecamento di Elima, Sacrificio di Listra, San Paolo in carcere (Terremoto), San Paolo ad Atene. Solitamente custoditi ed esposti a rotazione nella sala VIII della Pinacoteca Vaticana (sottoposti a delicate operazioni di conservazione a cura del Laboratorio di Restauro Arazzi e Tessuti dei Musei Vaticani), in questa mostra (fino al 23 febbraio 2020) curata da Alessandra Rodolfo gli arazzi dialogano per la prima volta con i capolavori di Michelangelo mostrandosi al grande pubblico nella loro straordinaria bellezza e rivelando, oltre all’eccellenza nell’esecuzione tecnica e nella qualità manifatturiera, la preziosità delle bordure tramate in oro. “La Cappella Sistina viene sempre identificata con Michelangelo e con i grandi “quattrocentisti” che nel XV secolo l’affrescarono lungo le pareti, ma è a Raffaello che dobbiamo il completamento iconografico, teologico e catechetico di quel luogo universale con la realizzazione degli arazzi con le storie di San Pietro e San Paolo, i patroni della Città Eterna e della Chiesa Romana, che egli inaugurò, alla presenza del suo grande committente Papa Leone X de’ Medici il giorno di Santo Stefano del 1519, a pochi mesi dalla sua improvvisa e prematura morte”, racconta la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta.

UNA RIELABORAZIONE RAFFAELLESCA A PALAZZO POLI

Contemporaneamente, nelle sale espositive dell’Istituto Nazionale per la Grafica, rimarrà in esposizione, in un progetto sostenuto da Damiano Fianco per Progetto Arte Poli srl”, per una sola settimana dal 18 febbraio, il prezioso arazzo “Anania e Saphira” dagli “Atti degli Apostoli” (5,1 -11) proveniente dalla collezione Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, il quale spiega: “ho sempre saputo che l’arazzo “Anania et Saphira”, proveniente dai Conti de la Celle, ramo francese della mia famiglia, era di derivazione raffaellesca. Oggi Anna Maria de Strobel, autrice di “Leone X e Raffaello in Sistina, gli arazzi degli Atti degli Apostoli” lo ha inquadrato scientificamente riconducendo la sua realizzazione alla manifattura di Enrico Mattens, della cui serie si conosceva solo la “Lapidazione di Santo Stefano” nel castello du Plessis-Bourrè, Angers“. Il testo di Anna Maria de Strobel informa infatti sulle origini del pezzo: “è una rielaborazione dell’arazzo raffigurante la Morte di Anania del ciclo, noto come “Scuola Vecchia”, commissionato da papa Leone X de’ Medici poco dopo la sua elezione al soglio pontificio (1513). (…) Presenta molti legami con la serie di rielaborazioni degli Atti degli Apostoli, eseguita all’inizio del XVII secolo“. Pertanto, “è possibile ipotizzare, viste le molte affinità, che anche l’arazzo in questione possa essere stato eseguito da Heinrich Mattens nella prima metà del XVII secolo”.

-Donatella Giordano

1 / 13

1 / 13

2 / 13

2 / 13

3 / 13

3 / 13

4 / 13

4 / 13

5 / 13

5 / 13

6 / 13

6 / 13

7 / 13

7 / 13

8 / 13

8 / 13

9 / 13

9 / 13

10 / 13

10 / 13

11 / 13

11 / 13

12 / 13

12 / 13

13 / 13

13 / 13

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati