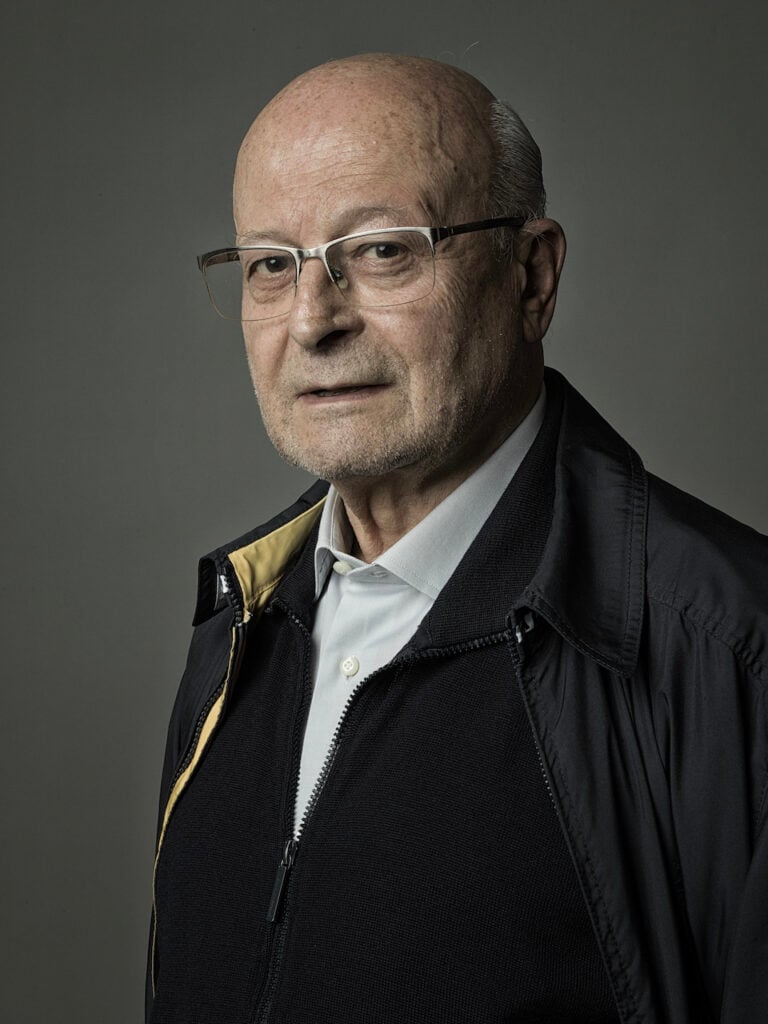

L’arte e gli artisti prima di tutto. Il grande collezionista veronese Giorgio Fasol racconta la sua collezione che ha donato all’Università

Dagli anni Ottanta Fasol, sempre assieme a sua moglie Anna Pedron, conduce un’attività di sostegno agli artisti. Una parte della sua collezione (110 opere) è oggi confluita nel Centro per l’Arte e i Linguaggi Contemporanei – Museo del Contemporaneo UniVr, istituzione museale diffusa dell’Università di Verona, con opere collocate in diverse sedi dell’Ateneo, principalmente in Santa Marta, Ca’ Vignal e altri edifici universitari nel quartiere di Veronetta

Si intitola Bread, 2012, l’opera di Valentina Miorandi (Trento, 1982) che, come un manifesto, ci accoglie nel complesso di Santa Marta, sintetizzando l’identità del luogo: polo universitario e museale. L’imponente edificio, nato come complesso monastico, poi convertito in Provianda militare, dopo esser diventato la sede, una volta restaurato, dell’Università di Verona, dal 2019 ospita parte della Collezione Anna e Giorgio Fasol, prima affidata in comodato d’uso e poi donata nel 2024. La donazione ha poi costituito la base per la nascita, nel 2025, del Centro per l’Arte e i Linguaggi Contemporanei – Museo del Contemporaneo UniVr, diretto da Riccardo Panattoni con Monica Molteni come responsabile scientifica. Emerge così come il pane citato nell’opera, che riprende la calligrafia del committente Giorgio Fasol, alluda al passato, al presente e al futuro dell’edificio, adibito al sostentamento fisico, mentale e spirituale di chi lo frequenta.

La Collezione dell’Università di Verona un’esperienza viva e formativa

Sin dall’ingresso si percepisce come il progetto non sia solo un’esposizione ma un’esperienza diffusa e coinvolgente, con le opere che entrano nella vita dell’università e degli studenti; dislocate, oltre che in questa nelle sedi di Veronetta, Ca’ Vignal e in altre sedi dell’Università: Effettivamente, in questa sede dagli spazi ampi e ariosi, scelta anche per il suo essere un ecosistema immersivo, le oltre 100 opere esposte diventano strumenti di formazione etica oltre che estetica. Risultato possibile anche grazie all’allestimento intelligente e ragionato che rende massima l’armonia tra i lavori e l’ambiente che abitano, in cui l’arte lungi dall’essere mera decorazione diventa luogo di pensiero, incontro sociale e sperimentazione disciplinare.

L’allestimento della Collezione nel complesso di Santa Marta

Le opere si articolano lungo gli spazi dell’ex Provianda militare secondo criteri concettuali e logistici. Per tutelare l’edificio, infatti, la scelta è stata di collocarle in base al peso, a partire dal piano seminterrato che, con i Giardini delle Sculture ospita le installazioni, per poi salire gradualmente fino a raggiungere la biblioteca, capolavoro di architettura, che accoglie le fotografie. Un criterio che, a livello concettuale, trova riscontro nei lavori più massicci posizionati ai piani inferiori, in linea con le attività pratiche e “pesanti” cui sono deputati; e quelli più leggeri e immateriali, ma sempre più spessi concettualmente, collocati sempre più in alto, in un rapporto inversamente proporzionale che culmina con le fotografie nella biblioteca, luogo del pensiero per antonomasia.

Una panoramica sulle opere della Collezione

Nei Giardini delle sculture troviamo opere come Performance di una pianta, 2013-15, di Andrea Francolino (Bari, 1979) un cumulo di macerie, costituito dai frammenti di opere distrutte e accantonate dall’artista da cui è nata spontaneamente una pianta, dimostrando come anche dalla crepa e dalla maceria possano nascere la vita e la creatività. O ancora la pila di feltri piegati e accatastati di Corinna Gosmaro (Savigliano, 1987), parte della serie Baggages, 2016, con cui l’artista riflette sull’ospitalità che non sempre è facile da gestire.

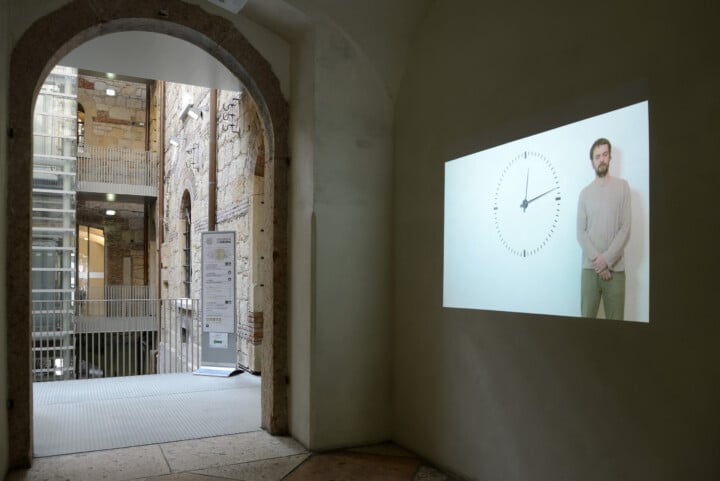

Al piano terra abitano opere iconiche come Performing Time, 2012, di Ivan Moudov (Sofia, 1975) video in cui l’artista per 24 ore, senza l’ausilio di alcuno strumento, tiene il tempo, spostando manualmente le lancette dell’orologio al trascorrere di ogni minuto. Sforando, in questa riflessione metaforica sul tempo, di soli 16 minuti in tutto l’arco della giornata. Ancora, la suggestiva installazione immersiva The glamorous Marlene Dietrich performs Pete Seeger “where have all the flowers gone?” ove Conrad Ventur (Seattle, 1977) partendo dal video d’archivio in cui la diva a Londra nel 1972 interpretò il brano di Seeger, attraverso una palla da discoteca moltiplica il volto dell’attrice facendone l’unica stella del firmamento acceso nella stanza.

I lavori al primo piano e in biblioteca dell’Ateneo veronese

Catalizza lo sguardo sul ballatoio del primo piano Dive for Dreams, 2017 con cui Otto Berchem (Milford, 1967) riconfigura una semplice scopa in un totem ponendola al contrario e codificando sul manico, in un linguaggio cifrato di forme e colori l’incipit dell’Infinito di Leopardi. Azione che attribuisce al lavoro, nella duplice accezione di opera e occupazione, un profondo valore intellettuale e umano.

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Infine, in biblioteca tra le fotografie si ricordano: Untitled, 2006, in cui Shilpa Gupta, (Bombay 1976), attraverso l’iconografia delle tre scimmie trasforma la dea delle molte braccia Kali, simbolo della forza vitale del mutamento in ritratto dell’indifferenza, della censura e dell’omertà. Inoltre, tramite il particolare della maglietta Mango, Gupta prefigura profeticamente gli esiti disastrosi del fast fashion sul pianeta. Uno scenario negativo in cui le orecchie libere della bambina rappresentano una possibilità di movimento e riscatto per tutta l’umanità. Profondissima anche Princess, 2003, in cui Adrian Paci (Scutari 1969) elabora il tema della migrazione a partire dal suo vissuto personale. Ritraendo la figlia come principessa nel Palazzo Visconti di Milano dove lui stesso lavorava, l’artista crea un’opera che si può leggere come il tentativo paterno di riscattare la loro condizione immaginando un futuro decisamente migliore.

Al Museo del Contemporaneo dell’Università di Verona, Giorgio Fasol svela l’indole intuitiva e appassionata del collezionista

Lungo il percorso Fasol, oltre ad aneddoti e storie di vita ha spiegato come ogni acquisizione derivi da un processo complesso costituito da varianti, razionali e irrazionali. Perché se l’interesse e il rapporto con l’artista innescano il processo; poi subentra un sentire profondo, emotivo e intuitivo, determinante. E poiché tra tutte non c’è un’opera preferita, la visita si è conclusa con una delle ultime entrate in collezione, V1, 2017, del collettivo Apparatus 22 (Bucharest, 2011), parte della serie Arrangements & Haze, di cui altre sono attualmente esposte nella mostra Tomorrows – Flexing, Folding and Expanding a Palazzo Capitanio. Otto incisioni i cui testi riflettono sulle future evoluzioni del corpo umano, immaginandolo come un organismo in grado di sopravvivere a scenari apocalittici e collusioni interstellari. Ragionamento reso ancora più ficcante ed esplicito dalla morbida pelle con cui, a ben vedere, sono realizzate le installazioni.

Ludovica Palmieri

Scopri di più

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati