Cinema, memoria e cancellazione. A.I. ed Eternal Sunshine

In un’epoca dominata dal sovraccarico, e dall’inevitabile perdita, di informazioni, due film dei primi Anni Zero riportano lo sguardo sull’importanza della memoria. Connessa al nodo cruciale dell’identità.

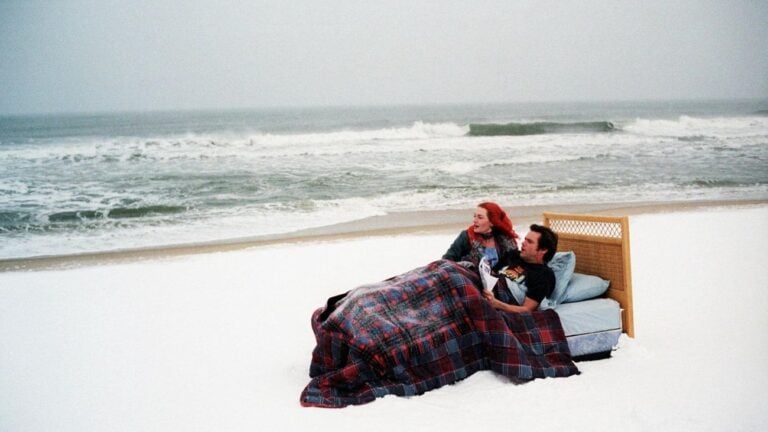

Due film dei primi Anni Zero prefiguravano già la nostra condizione attuale: A.I. – Artificial Intelligence (Steven Spielberg, 2001) ed Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004) sono il cinema di una batteria che si sta scaricando – la mente, i ricordi, le scelte, ciò che ci definisce e che ci qualifica come umani.

Gli sforzi che il robottino David compie nel film – che Spielberg realizza nel 2001 sulla base di un progetto di Stanley Kubrick, ispirato al racconto Supertoys Las All Summer Long di Brian Aldiss – sono destinati alla frustrazione perenne. A differenza del suo modello dichiarato Pinocchio, infatti, David non riesce e non riuscirà a risultare “umano” non perché sia cattivo o disobbediente, ma perché tutto in lui – azioni, comportamenti, pensieri, emozioni – è rigidamente determinato dal programma che lo guida. Così, persino il suo amore totalizzante e ossessivo per la “mamma” si sgancia e devia costantemente dall’umanità proprio perché David non sta facendo altro, lungo tutto il suo itinerario, che girare a vuoto. Persino il suo compagno di avventura, Gigolò Joe, riesce a conquistare maggiore autonomia, o quantomeno consapevolezza della propria condizione di “mecha”: “Ci odiano. Gli umani. […] Ci hanno fatti troppo intelligenti, troppo veloci, troppo numerosi. Stiamo soffrendo per i loro errori, perché quando arriverà la fine, tutto ciò che rimarrà saremo noi”.

Infatti, subito dopo il tentato suicidio – parentesi di libero arbitrio per il piccolo androide –, l’atto che identifica completamente David, una volta sommerso sott’acqua e intrappolato nell’anfibicottero insieme all’orsacchiotto Teddy, è la sua autistica implorazione alla Fata Turchina, riproduzione in gesso nel luna park di Coney Island: “Fammi diventare un bambino vero”. Il veicolo e il robot si scaricano, e trascorrono duemila anni, con glaciazione ed estinzione del genere umano. Una volta riattivato, David diviene l’unico anello di connessione con l’idea di umanità.

MEMORIA E IDENTITÀ

Similmente, Eternal Sunshine è la lotta di un cervello con se stesso per conservare e alimentare la propria memoria – vale a dire la propria identità. Joel e Clementine sono come due vecchi amici, teneri nella loro ingenuità e immersi in un contesto dall’estetica indie, che ritroviamo oggi mentre tutto l’ecosistema fisico e digitale in cui noi viviamo immersi lavora a favore dell’oblio. Allora, seguire le loro peripezie nel 2018 diventa ancora più struggente e straziante che nel 2004, dal momento che costantemente, quotidianamente facciamo esperienza di come i nostri ricordi vengano strappati al nostro cervello, non per sottrazione ma per sovraccarico, per alluvione e per accumulazione. Sepolti sotto strati e strati di contenuti, jpeg, smistamenti e intersezioni, vengono smantellati e riposizionati ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Facciamo esperienza dell’esistenza in uno scenario molto simile alla libreria i cui volumi si sbiancano progressivamente: collaboriamo attivamente alla cancellazione di noi stessi, e mentre veniamo cancellati ci scattiamo un bel selfie che ci ricordi di quel momento inesistente, perduto per sempre. Ci siamo trasferiti in un’immensa, sterminata clinica Lacuna Inc., e ne siamo ben contenti.

DIFENDERE L’EMPATIA

Non ci resta che scavare e trovare la nostra Montauk, proteggerla e difenderla a oltranza, sostenerla come una pianta e ritornarci di tanto in tanto: “Come la maggior parte delle persone, Rick si era spesso chiesto quale fosse il vero motivo per cui un androide girava a vuoto senza speranza quando veniva sottoposto a un test per la misurazione dell’empatia. L’empatia, evidentemente, esisteva solo nel contesto della comunità umana, mentre qualche grado di intelligenza si poteva trovare in qualsiasi specie e ordine animale, arachnida compresi. La facoltà empatica, tanto per cominciare, richiedeva probabilmente un istinto di gruppo integro; un organismo solitario, per esempio un ragno, non saprebbe cosa farsene; anzi, l’empatia tenderebbe ad atrofizzare la capacità di sopravvivenza del ragno. Lo renderebbe conscio del desiderio di vivere insito nella preda. Di conseguenza tutti i predatori, compresi i mammiferi altamente evoluti, come i felini, morirebbero di fame. L’empatia, aveva concluso una volta, deve limitarsi agli erbivori o comunque agli onnivori, che possono astenersi da una dieta a base di carne. Perché, in fondo, il dono dell’empatia rendeva indistinti i confini tra vittima e carnefice, tra chi ha successo e chi è sconfitto” (Philip K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, 1968).

‒ Christian Caliandro

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #44

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati